2023年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

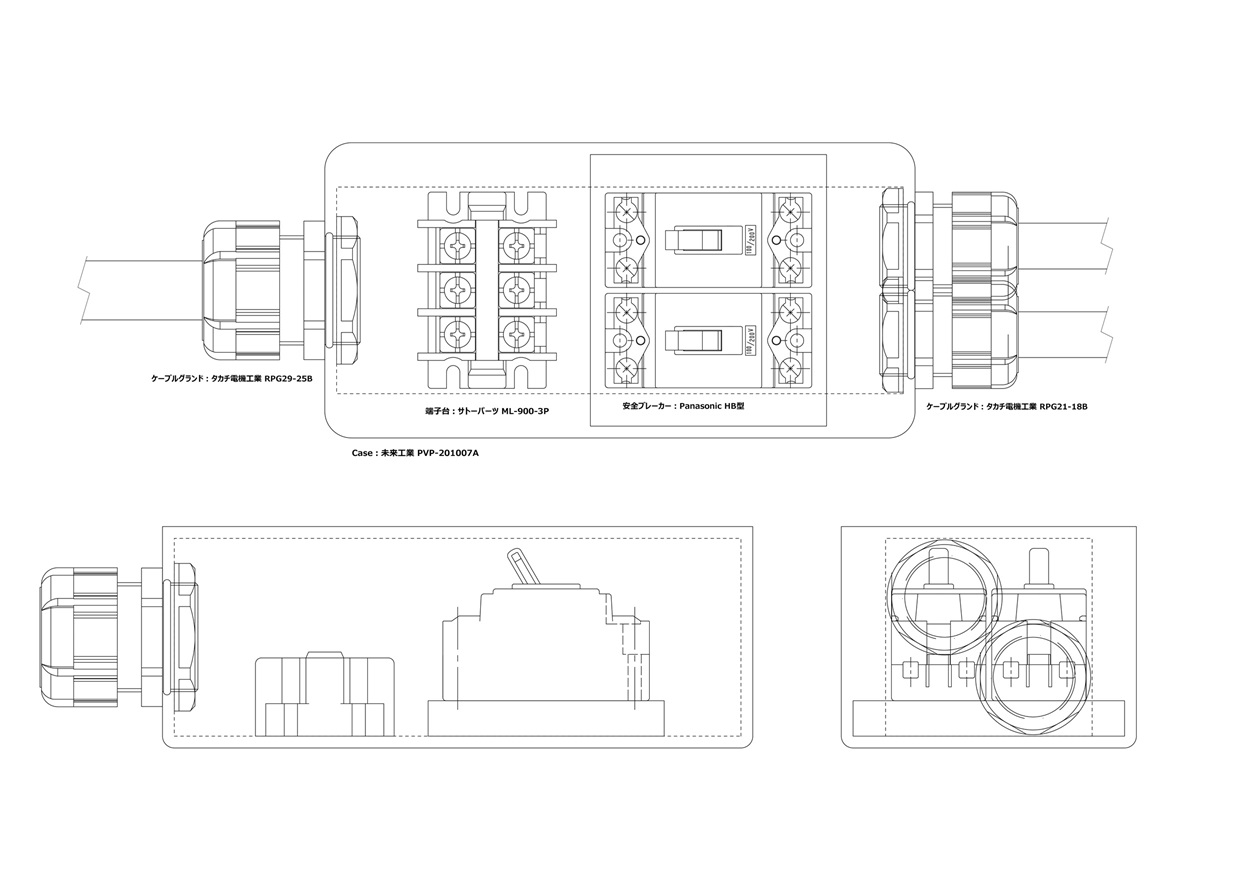

C60A-C30Aの分岐ボックスは未来工業さんのPVP201007Aで構成案を描いてみたところいい感じ。ケーブルの取り回しを充分に考慮しないと手詰まりになりますから細かいレイアウト図を起こしています。

追記

スケッチを揚げます。部品の形状の三面図をメーカーのDXFや実測から起こしてレイアウトを試します。こういったスケッチで検討してから寸法図・加工図を起こします。

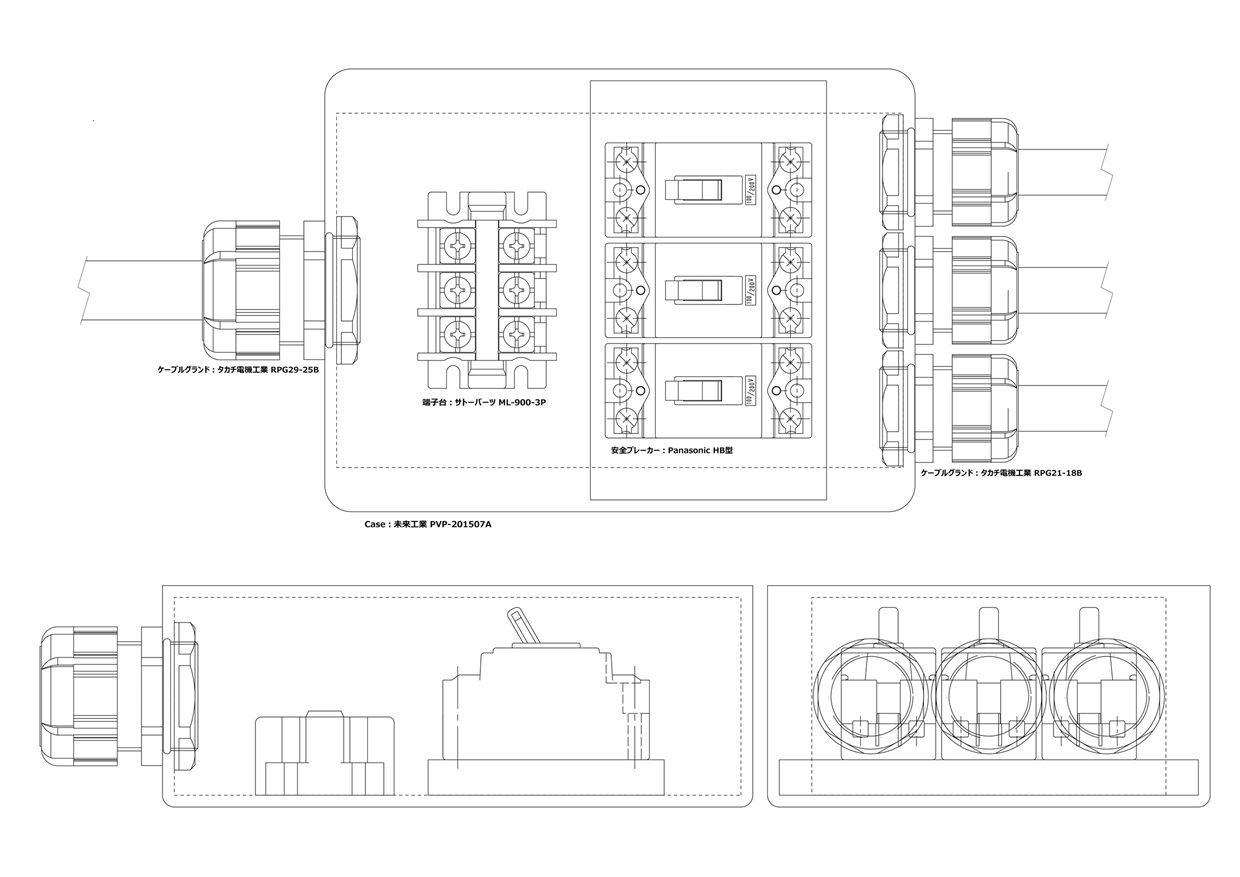

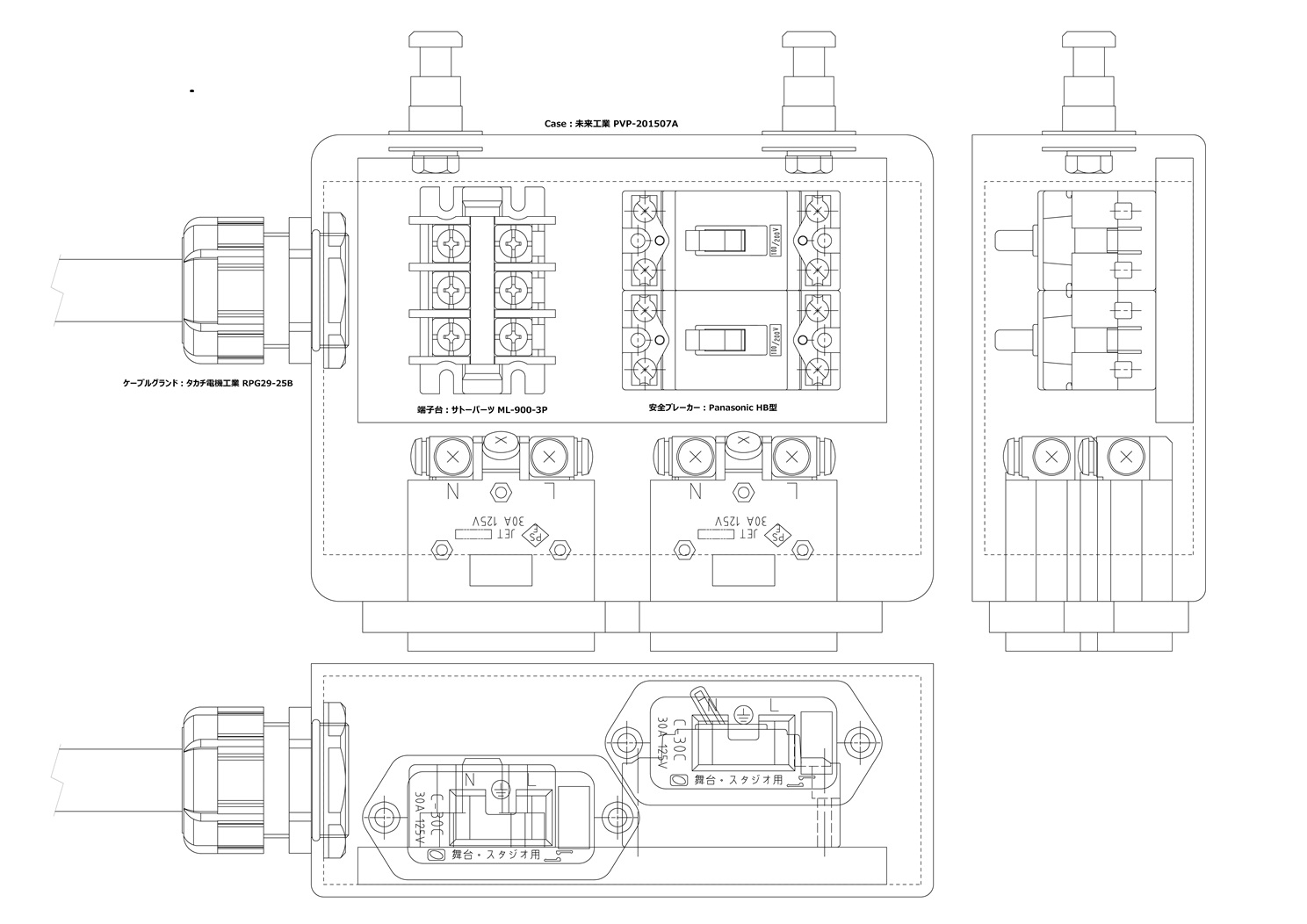

少し大きいケースはPVP-201507Aです。

余談ですが、PDF出力する仮想プリンタドライバとして「Cube PDF」を使っています。フリーウェアとは思えない程の機能と使いやすさ。さらにはPDFだけでなく、PS、EPS、PNG、JPEG、BMP、TIFFも出力出来ます。上記はそれで起こしています。

アプリに付属の画像出力がイマイチの場合に便利です。ただ、画像の解像度が高すぎる傾向がありますので、用途に合わせて別アプリで解像度を調整すると良いようです。

#器具の製作

追記

スケッチを揚げます。部品の形状の三面図をメーカーのDXFや実測から起こしてレイアウトを試します。こういったスケッチで検討してから寸法図・加工図を起こします。

少し大きいケースはPVP-201507Aです。

余談ですが、PDF出力する仮想プリンタドライバとして「Cube PDF」を使っています。フリーウェアとは思えない程の機能と使いやすさ。さらにはPDFだけでなく、PS、EPS、PNG、JPEG、BMP、TIFFも出力出来ます。上記はそれで起こしています。

アプリに付属の画像出力がイマイチの場合に便利です。ただ、画像の解像度が高すぎる傾向がありますので、用途に合わせて別アプリで解像度を調整すると良いようです。

#器具の製作

午前中の作業が早く終わって時間が半端に空いたのでLED-Barの脚を組んでみました。

吊るし塗装の状態です。

溶接がヘタクソなのはご愛嬌。こんな溶接がされた物に体を預けたくありませんが、小物の脚ですからいいかなと。

メスダボの内側の防錆をどうするか考えてしまいましたが、缶スプレーを一瞬吹き付けすればいけるようです。ダレないように本当に一瞬ですから数回吹き付ける必要がありそうです。

塗装の前に本体に取り付けてみましたがイイ感じ。

#器具の製作

吊るし塗装の状態です。

溶接がヘタクソなのはご愛嬌。こんな溶接がされた物に体を預けたくありませんが、小物の脚ですからいいかなと。

メスダボの内側の防錆をどうするか考えてしまいましたが、缶スプレーを一瞬吹き付けすればいけるようです。ダレないように本当に一瞬ですから数回吹き付ける必要がありそうです。

塗装の前に本体に取り付けてみましたがイイ感じ。

#器具の製作

2023年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ちょっとしたイベント照明は一人仕事がデフォになっている今日この頃。30代の頃なら楽勝でやったと思いますが、製造後半世紀も経ちますと体力的にシンドイです。

コロナ明けで仕事が多すぎます。コロナが明けたからとそんなに一斉にやらんでもええがな。各所からの増員依頼を合算すると数十人なんて日もあります。

余程の義理でも無ければ自社の仕事を優先して断わりますが、自分のメンツを立てようと安易な請負をする身内がいて面倒があったり・・・。返事は3秒、形にするのは3日ってバランスを考えて欲しいものです。

ちょっと愚痴になりましたが、これは毎度のことなのでご勘弁を。

1日に2~3現場をこなしていると工作は出来ません。今日もライトアップを仕込んで別件の屋外イベントを仕込んで夕暮れからライトアップのクライアント確認です。たまにならいいですが、こんなんが続くとアタマが混乱します。

昨日のちょいと作業は気分転換になりました。工作、特に道具作りは楽しいですね。出来なかったことが出来るようになる道具作りは大好物です。加工手段が無くて四苦八苦することの方が多いのですが、形に出来た時は気分がスッキリします。

#ガチ工作

コロナ明けで仕事が多すぎます。コロナが明けたからとそんなに一斉にやらんでもええがな。各所からの増員依頼を合算すると数十人なんて日もあります。

余程の義理でも無ければ自社の仕事を優先して断わりますが、自分のメンツを立てようと安易な請負をする身内がいて面倒があったり・・・。返事は3秒、形にするのは3日ってバランスを考えて欲しいものです。

ちょっと愚痴になりましたが、これは毎度のことなのでご勘弁を。

1日に2~3現場をこなしていると工作は出来ません。今日もライトアップを仕込んで別件の屋外イベントを仕込んで夕暮れからライトアップのクライアント確認です。たまにならいいですが、こんなんが続くとアタマが混乱します。

昨日のちょいと作業は気分転換になりました。工作、特に道具作りは楽しいですね。出来なかったことが出来るようになる道具作りは大好物です。加工手段が無くて四苦八苦することの方が多いのですが、形に出来た時は気分がスッキリします。

#ガチ工作

仕事が予想以上に早く終わって中途半端に時間が空いたのでメスダボの試作をしてみました。

まずは専用のバイスの製作です。バイスのくわえ部をアルミの角棒に替え、0.5mmの板を咥えてφ22のドリルで穴を空けます。ボール盤も購入したドリルチャックも貧弱ですので綺麗な穴は空きませんが、パイプ(SGP-15A)を変形させずに咥えられるバイスになりました。

次はドリルで丸パイプの内径を削ります。専用のバイスを作ったのはアタリしたが、貧弱なボール盤では1回に内径を0.5mm大きくするのが関の山でした。1.0mm1回よりも0.5mm2回の方が短時間なのでまぁいいかなと。オスダボは16/17兼用ですので、内径φ16.1mmの母材パイプをφ16.5mmで貫通し、オスダボのφ17の分(深さ11mm)をφ17.0・φ17.5と進め、穴口をφ18.0mmで3mm削ってみました。ドリルを4本替え進めるのは面倒ですが、結果、16/17兼用のメスダボとして悪くない物になりました。

こんなんを70本近く作るのかと思うと気が遠くなりますが、外注する費用がありませんので手持ち工具でノンビリやるしかありません。置き場所があるならシッカリした汎用旋盤を手に入れたいものです。

#ガチ工作 #照明器具

まずは専用のバイスの製作です。バイスのくわえ部をアルミの角棒に替え、0.5mmの板を咥えてφ22のドリルで穴を空けます。ボール盤も購入したドリルチャックも貧弱ですので綺麗な穴は空きませんが、パイプ(SGP-15A)を変形させずに咥えられるバイスになりました。

次はドリルで丸パイプの内径を削ります。専用のバイスを作ったのはアタリしたが、貧弱なボール盤では1回に内径を0.5mm大きくするのが関の山でした。1.0mm1回よりも0.5mm2回の方が短時間なのでまぁいいかなと。オスダボは16/17兼用ですので、内径φ16.1mmの母材パイプをφ16.5mmで貫通し、オスダボのφ17の分(深さ11mm)をφ17.0・φ17.5と進め、穴口をφ18.0mmで3mm削ってみました。ドリルを4本替え進めるのは面倒ですが、結果、16/17兼用のメスダボとして悪くない物になりました。

こんなんを70本近く作るのかと思うと気が遠くなりますが、外注する費用がありませんので手持ち工具でノンビリやるしかありません。置き場所があるならシッカリした汎用旋盤を手に入れたいものです。

#ガチ工作 #照明器具

ネットを読んでいて不思議だなぁ~と思ったこと。マイナンバーカードについてです。

不正の防止や情報管理の効率化・低コスト化に大きく寄与しますので活用の幅が広がって欲しいものです。ただ、情報漏洩であったり、保険証として登録しても病院の端末で読めないなど、初動からイマイチ感が漂っています。

ユーザーに不信が広がるのは致し方ありませんが、勘違いも凄いなと。カードの中に個人情報がすべて入っているとか、ナンバーやカードがあれば紐付いている個人情報をすべてブッコ抜けるように思っている方がいるようです。これが今回の不思議ポイントですが、過剰に大騒ぎするのはこの辺りの勘違いも原因の一つの様です。

マイナンバー、マイナンバーカードはアクセスキーです。データ本体は別なサーバーにあり、情報は専用の端末にアクセスキーを与えて初めて得られます。もちろん、関連データをすべて閲覧出来るのは余程の特権端末だけです。銀行で口座番号を読み取れても病歴や薬歴は読めません。

そもそも、第三者にとって不特定の凡人の個人情報に何の価値もありません。社会的に特別な立場・価値をお持ちなら別ですが、群のデータの一つとして世間の動向を読み取るのに使われるのが関の山です。

自意識過剰な凡人も悪意を持った第三者と同じくらい面倒な存在かもしれません。

#雑談

不正の防止や情報管理の効率化・低コスト化に大きく寄与しますので活用の幅が広がって欲しいものです。ただ、情報漏洩であったり、保険証として登録しても病院の端末で読めないなど、初動からイマイチ感が漂っています。

ユーザーに不信が広がるのは致し方ありませんが、勘違いも凄いなと。カードの中に個人情報がすべて入っているとか、ナンバーやカードがあれば紐付いている個人情報をすべてブッコ抜けるように思っている方がいるようです。これが今回の不思議ポイントですが、過剰に大騒ぎするのはこの辺りの勘違いも原因の一つの様です。

マイナンバー、マイナンバーカードはアクセスキーです。データ本体は別なサーバーにあり、情報は専用の端末にアクセスキーを与えて初めて得られます。もちろん、関連データをすべて閲覧出来るのは余程の特権端末だけです。銀行で口座番号を読み取れても病歴や薬歴は読めません。

そもそも、第三者にとって不特定の凡人の個人情報に何の価値もありません。社会的に特別な立場・価値をお持ちなら別ですが、群のデータの一つとして世間の動向を読み取るのに使われるのが関の山です。

自意識過剰な凡人も悪意を持った第三者と同じくらい面倒な存在かもしれません。

#雑談

タカチ電機工業のカタログを読み直したところ良い箱を見付ける。

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

サイズ感が良く、サイドのフタが金属なのも良い。

C60AからC30Aへの変換するブンキーで使えそうです。

追記

サイズ感は良いのですが重いかも。

未来工業のPVPが良いかも。プルボックスは正方形が多いところ、PVPには長方形もある。

#器具の製作

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

サイズ感が良く、サイドのフタが金属なのも良い。

C60AからC30Aへの変換するブンキーで使えそうです。

追記

サイズ感は良いのですが重いかも。

未来工業のPVPが良いかも。プルボックスは正方形が多いところ、PVPには長方形もある。

#器具の製作

なんでかんで本業は忙しい。例年なら3人の現場を1人とか。

別にやれることなんでいいんですねどね。

常にアタマまで一杯ぢゃありませんので、LED-Barの改修を考えています。

今日の現場でも使っていたのですが、プラ製のサイドパネルが絶望的にダメ。屋外に放置して10年間紫外線を浴びせたかの様に少し力をかけるとパリパリ割れてしまいます。

これを修復するのは不可能じゃありませんが大変です。先の書き込みの通り、ABSでプリントして補強を入れた物を試してみましょう。

もちろん専用の脚もです。

ドリルなどの刃物と手持ち工具をアップグレードする用具の購入費ですが、メスダボを作るための初期投資がかなりの額になっています。先月、株で小遣いを稼いでいなかったら辛い投資です。

ただ、丸パイプ(SGP-15A)の内径をφ17.5~18.0mmにするのは費用以上に加工が難しい。ちゃんとした汎用旋盤があればちょいと中グリするだけですが、そんなモノを買う費用も置き場所もありません。使える工具はミニ旋盤と小型ボール盤ですが、この範囲でどうにかしないといけません。

まず、ドリルのくわえ寸はφ13mmになります。以前、6.5mmの六角軸のφ17.5mmのドリルを使ったことがありますが、これは軸が安定せず使いモノにならなかったからです。手持ちのミニ旋盤も小型ボール盤もφ13mmはくわえられません。φ13mmを装着できるドリルチャックに換装しなければなりません。ミニ旋盤は取り付け部が特殊で専用のドリルチャックしか使えませんのでφ13mmのドリルは使用不能。小型ボール盤は1/2インチの雄ネジなので使えそうなドリルチャックがありました。今コレの到着待ち。

さらに、小型ボール盤を使うならバイスが必要ですが、外径φ21.7mmのSGP-15Aを変形させずにくわえられるバイスは自作するしかありません。くわえ部を付け替えられるバイスにアルミの角棒を取り付けてφ22mmの穴を空けるのです。φ22mmのドリルがこれまた高価。

なにかと面倒ですねぇ。

#ガチ工作 #照明器具

別にやれることなんでいいんですねどね。

常にアタマまで一杯ぢゃありませんので、LED-Barの改修を考えています。

今日の現場でも使っていたのですが、プラ製のサイドパネルが絶望的にダメ。屋外に放置して10年間紫外線を浴びせたかの様に少し力をかけるとパリパリ割れてしまいます。

これを修復するのは不可能じゃありませんが大変です。先の書き込みの通り、ABSでプリントして補強を入れた物を試してみましょう。

もちろん専用の脚もです。

ドリルなどの刃物と手持ち工具をアップグレードする用具の購入費ですが、メスダボを作るための初期投資がかなりの額になっています。先月、株で小遣いを稼いでいなかったら辛い投資です。

ただ、丸パイプ(SGP-15A)の内径をφ17.5~18.0mmにするのは費用以上に加工が難しい。ちゃんとした汎用旋盤があればちょいと中グリするだけですが、そんなモノを買う費用も置き場所もありません。使える工具はミニ旋盤と小型ボール盤ですが、この範囲でどうにかしないといけません。

まず、ドリルのくわえ寸はφ13mmになります。以前、6.5mmの六角軸のφ17.5mmのドリルを使ったことがありますが、これは軸が安定せず使いモノにならなかったからです。手持ちのミニ旋盤も小型ボール盤もφ13mmはくわえられません。φ13mmを装着できるドリルチャックに換装しなければなりません。ミニ旋盤は取り付け部が特殊で専用のドリルチャックしか使えませんのでφ13mmのドリルは使用不能。小型ボール盤は1/2インチの雄ネジなので使えそうなドリルチャックがありました。今コレの到着待ち。

さらに、小型ボール盤を使うならバイスが必要ですが、外径φ21.7mmのSGP-15Aを変形させずにくわえられるバイスは自作するしかありません。くわえ部を付け替えられるバイスにアルミの角棒を取り付けてφ22mmの穴を空けるのです。φ22mmのドリルがこれまた高価。

なにかと面倒ですねぇ。

#ガチ工作 #照明器具

施工の現場が思った以上に早く終わったので少し工作。

LED-Bar にはハンガー吊りのためにダボを取り付ける専用アングルを作ってあります。ダボは寸法の都合でΦ16-17兼用です。

吊りの使い勝手は良いのですが、置き使いをどうするかが問題です。純正の脚に付け替えるのが順当な方法ですが面倒ですし安定もイマイチ。ダボがあるので普通のオベタを付けてもいいのですが運び方を間違えるとサイドパネルが強度不足で割れます。となると、軽量な専用のオベタというかメスダボの脚を作るのがいいと思われます。

メスダボはΦ18mm弱の丸穴ですが、内径が丁度良い規格品のパイプはありません。近しい寸法の物があればと思って調べ直したところ、規格品のガス管に外径Φ21.7mm内径Φ16.1mmの物がありました。SGP-15Aです。肉厚2.8mmですので0.8mm落として内径Φ17.7mmにしても肉厚2.0mmあるので実用域です。

今日の工作はこのパイプの試し切りです。ミニ旋盤で中グリしましたが鉄は一回に0.05mmくらいしか削れません。アルミを削るのが精一杯の旋盤ですから仕方ありませんが、0.8mm落とすのに時間がかかること。ちゃんとした汎用旋盤ならば瞬殺なのに・・・。

時間はかかったものの、出来上がったパイプは良さそうですのでこの方向で進めてみましょう。

追記

中グリに比べ良いかわかりませんが、ドリルビットを手配してみました。φ16.5mm、φ17.0mm、φ17.5mm、φ18.0mmの4本です。

十分な剛性とトルクを持った旋盤を買うのは無理なのでミニ旋盤を使うのが前提となりますが、これらのドリルを径を上げながら数回に分けて切れば何とかなるかな。切削は一か所ではなく対面二か所を0.2~0.25mm毎ですので芯ズレも少ないでしょうし、単に中グリをするとチャッキングが弱くてチャック側と刃物側では0.5mmくらい違ってくるのでドリルビットの方が良さそうな気配。このくらいの径になるとドリルビットも高価ですが旋盤を買うよりは安いし。

メスダボを作る手段を確保しておくと何かと便利ですから研究です。

#ガチ工作 #照明器具

LED-Bar にはハンガー吊りのためにダボを取り付ける専用アングルを作ってあります。ダボは寸法の都合でΦ16-17兼用です。

吊りの使い勝手は良いのですが、置き使いをどうするかが問題です。純正の脚に付け替えるのが順当な方法ですが面倒ですし安定もイマイチ。ダボがあるので普通のオベタを付けてもいいのですが運び方を間違えるとサイドパネルが強度不足で割れます。となると、軽量な専用のオベタというかメスダボの脚を作るのがいいと思われます。

メスダボはΦ18mm弱の丸穴ですが、内径が丁度良い規格品のパイプはありません。近しい寸法の物があればと思って調べ直したところ、規格品のガス管に外径Φ21.7mm内径Φ16.1mmの物がありました。SGP-15Aです。肉厚2.8mmですので0.8mm落として内径Φ17.7mmにしても肉厚2.0mmあるので実用域です。

今日の工作はこのパイプの試し切りです。ミニ旋盤で中グリしましたが鉄は一回に0.05mmくらいしか削れません。アルミを削るのが精一杯の旋盤ですから仕方ありませんが、0.8mm落とすのに時間がかかること。ちゃんとした汎用旋盤ならば瞬殺なのに・・・。

時間はかかったものの、出来上がったパイプは良さそうですのでこの方向で進めてみましょう。

追記

中グリに比べ良いかわかりませんが、ドリルビットを手配してみました。φ16.5mm、φ17.0mm、φ17.5mm、φ18.0mmの4本です。

十分な剛性とトルクを持った旋盤を買うのは無理なのでミニ旋盤を使うのが前提となりますが、これらのドリルを径を上げながら数回に分けて切れば何とかなるかな。切削は一か所ではなく対面二か所を0.2~0.25mm毎ですので芯ズレも少ないでしょうし、単に中グリをするとチャッキングが弱くてチャック側と刃物側では0.5mmくらい違ってくるのでドリルビットの方が良さそうな気配。このくらいの径になるとドリルビットも高価ですが旋盤を買うよりは安いし。

メスダボを作る手段を確保しておくと何かと便利ですから研究です。

#ガチ工作 #照明器具

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119