2022年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LEDライトの部品を整理してみました。

● パワーLED Nature White 4500K

● ミニLED光学レンズ

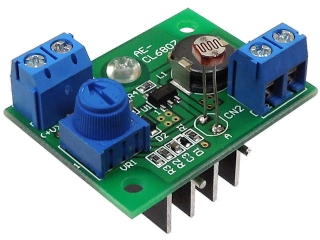

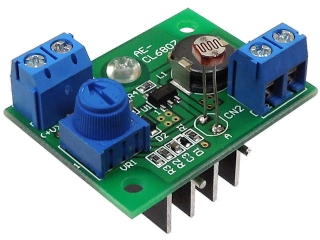

● LEDドライバIC CL6807

レンズが小さいので効率が心配ですが、出来るだけ薄く作りたいので小型品を選んでみました。このレンズはφ8mmのLEDにちょうどハマる製品です。

LEDはアルミ基板に実装するのが望ましいですが、PCBGOGOさんで見積もったところ、LEDを5発実装する200×20mmのアルミ基板が100枚製造で1枚あたり225円です。

ドライバ回路は秋月さんのキットとデータシートを参考に5発用の基板を作って400円くらい。熱問題が無ければLED基板に部品を乗せてコストダウン?。

電源モジュールは中華電器の24v3Aが600円くらいです。これを2-3台。

30発並べるとして中身の部品代は5,000円くらいかな。

筐体の方が金額かかりそうですが、総原価10,000円くらいで作れるかなぁ~。

#ガチ工作 #LED

● パワーLED Nature White 4500K

● ミニLED光学レンズ

● LEDドライバIC CL6807

レンズが小さいので効率が心配ですが、出来るだけ薄く作りたいので小型品を選んでみました。このレンズはφ8mmのLEDにちょうどハマる製品です。

LEDはアルミ基板に実装するのが望ましいですが、PCBGOGOさんで見積もったところ、LEDを5発実装する200×20mmのアルミ基板が100枚製造で1枚あたり225円です。

ドライバ回路は秋月さんのキットとデータシートを参考に5発用の基板を作って400円くらい。熱問題が無ければLED基板に部品を乗せてコストダウン?。

電源モジュールは中華電器の24v3Aが600円くらいです。これを2-3台。

30発並べるとして中身の部品代は5,000円くらいかな。

筐体の方が金額かかりそうですが、総原価10,000円くらいで作れるかなぁ~。

#ガチ工作 #LED

最近、明るくするだけのご要望が何件か来ています。会場の設備では規定の明るさに至らないので照明を追加したいという話です。

仮設ですから設備工事ではなく、明るくするだけですから舞台・イベントの様な演出照明でもありません。こんなケースでは蛍光灯が便利ですが、ある程度の指向性も必要なケースですと蛍光灯ではちょっと違います。なんといいますか、ありそうで無い器具が必要です。

ならば作るしかありません。

最近はちょっと前のLED素子が激安です。中華電器では3wのナチュラルホワイト(210lm4500K)が50個で500円程度です。1個10円です。実効効率60%としても126ルーメンですから、1mあたり24個並べて3000ルーメンあります。3000ルーメンなら500フレネルくらい?。費用対効果のバランスは悪くない。

ドライブ回路は既製品で良い物はなかなかありませんが、DMX調光を求めなければ CL6807 を使えば簡単に作れますし、 秋月電子通商さんのキット を使えば更に簡単です。PICなどでDMXを受信してPWMを生成すれば調光できるっちゃできます。

CL6807は少し前の中華電器製のLEDスポットにはよく使われていました。調光特性は微妙ですが、35v1Aまでドライブ出来てここまで簡単に使えて安価なドライバも他にありません。こういったものをうまく利用すれば安価で簡単に作れそうです。

今は弓道の的をライトアップする灯具を考えています。

射手の後方から吊りバトンやイントレに仕込んだ数十台のPARライトで的をライトアップすれば要求は満たせますがコストも電力もかかります。舞台照明屋にとってはあり物で組める一番簡単な方法ですけど・・・

公式の競技規定では的の最低照度が1000ルクス、願わくば1500ルクス前後は欲しいそうですから、薄暗い体育館でも環境光は400ルクス程度はあるので+1000ルクスすれば要求を満たします。

射場全体を明るくすることは求められておらず的を中心に明るさを確保できればいいので手前3mくらいに灯具を置くのが照明的に効率がよく影も少ない。灯具1台あたりの責務を間口1m、的位置の仰角も1mとするなら1000ルーメン(1ルクス=1ルーメン/平方メートル)出るスポットで良いことになります。直感ですが、300wのワイド球を入れた2灯ミニブルを的の手前5mに3mピッチで置けば良いでしょう。

ただし、射手から見てあからさまな障害物があってはいけませんし、熱で床を傷めそうなのでミニブルではたぶんダメです。

カラーミックスも調光もしないなら、上記のCL6807と3wのナチュラルホワイトLEDを使ったLED-BARを出来るだけ薄い筐体にまとめれば解決かなと。背丈の低いフットライトを作るワケです。

100vを直接入力できるスマートLEDを使ってもいいですけど、半減角を20~40度くらいにしたいのでスマートLEDだと集光で難儀しそう。

半減角30度、色温度4500K、3000ルーメン、高さ40mm程度、長さ1mくらいのLED-BARがあればこの案件は解決するし案外便利に使えるかなと。

LEDだからとカラーミックスが正解とも言えないなぁ~と思う今日この頃。

#LED #本業

仮設ですから設備工事ではなく、明るくするだけですから舞台・イベントの様な演出照明でもありません。こんなケースでは蛍光灯が便利ですが、ある程度の指向性も必要なケースですと蛍光灯ではちょっと違います。なんといいますか、ありそうで無い器具が必要です。

ならば作るしかありません。

最近はちょっと前のLED素子が激安です。中華電器では3wのナチュラルホワイト(210lm4500K)が50個で500円程度です。1個10円です。実効効率60%としても126ルーメンですから、1mあたり24個並べて3000ルーメンあります。3000ルーメンなら500フレネルくらい?。費用対効果のバランスは悪くない。

ドライブ回路は既製品で良い物はなかなかありませんが、DMX調光を求めなければ CL6807 を使えば簡単に作れますし、 秋月電子通商さんのキット を使えば更に簡単です。PICなどでDMXを受信してPWMを生成すれば調光できるっちゃできます。

CL6807は少し前の中華電器製のLEDスポットにはよく使われていました。調光特性は微妙ですが、35v1Aまでドライブ出来てここまで簡単に使えて安価なドライバも他にありません。こういったものをうまく利用すれば安価で簡単に作れそうです。

今は弓道の的をライトアップする灯具を考えています。

射手の後方から吊りバトンやイントレに仕込んだ数十台のPARライトで的をライトアップすれば要求は満たせますがコストも電力もかかります。舞台照明屋にとってはあり物で組める一番簡単な方法ですけど・・・

公式の競技規定では的の最低照度が1000ルクス、願わくば1500ルクス前後は欲しいそうですから、薄暗い体育館でも環境光は400ルクス程度はあるので+1000ルクスすれば要求を満たします。

射場全体を明るくすることは求められておらず的を中心に明るさを確保できればいいので手前3mくらいに灯具を置くのが照明的に効率がよく影も少ない。灯具1台あたりの責務を間口1m、的位置の仰角も1mとするなら1000ルーメン(1ルクス=1ルーメン/平方メートル)出るスポットで良いことになります。直感ですが、300wのワイド球を入れた2灯ミニブルを的の手前5mに3mピッチで置けば良いでしょう。

ただし、射手から見てあからさまな障害物があってはいけませんし、熱で床を傷めそうなのでミニブルではたぶんダメです。

カラーミックスも調光もしないなら、上記のCL6807と3wのナチュラルホワイトLEDを使ったLED-BARを出来るだけ薄い筐体にまとめれば解決かなと。背丈の低いフットライトを作るワケです。

100vを直接入力できるスマートLEDを使ってもいいですけど、半減角を20~40度くらいにしたいのでスマートLEDだと集光で難儀しそう。

半減角30度、色温度4500K、3000ルーメン、高さ40mm程度、長さ1mくらいのLED-BARがあればこの案件は解決するし案外便利に使えるかなと。

LEDだからとカラーミックスが正解とも言えないなぁ~と思う今日この頃。

#LED #本業

先日、千石電商さんでRaspberryPi4Bが買えると書きましたが、数日経った今でも4GBモデルは在庫があるようです。

8GBモデルは完売していますが、私は2GBモデルでも十分なので4GBモデルを買えるなら欲しいところです。

お一人様1個の条件ですが、以前のオーダーから数日経過していますので、試しにもう1個頼んでみたところ通ったようです。カード決済まで済んでからダメとはならないでしょう。

買占め・転売が目的ではありませんが、使いたい数を買えるなら買っておきます。

追記

約3時間後にもう一回オーダーしたところ通ったようです。受注確認のメールも来ましたので大丈夫かな?

欲しい数にはまだ足りませんが、同類達も不自由していることですから乱発はやめておきましょう。

せめて1日に1回かな。

さらに追記

1日に2回はダメでした。丁寧なお断りメールがやってきました。

今日の1回目は先週頼んだ現品が届いた後でした。商いが終了した後の追加は可能なのかもしれません。

#RaspberryPi

8GBモデルは完売していますが、私は2GBモデルでも十分なので4GBモデルを買えるなら欲しいところです。

お一人様1個の条件ですが、以前のオーダーから数日経過していますので、試しにもう1個頼んでみたところ通ったようです。カード決済まで済んでからダメとはならないでしょう。

買占め・転売が目的ではありませんが、使いたい数を買えるなら買っておきます。

追記

約3時間後にもう一回オーダーしたところ通ったようです。受注確認のメールも来ましたので大丈夫かな?

欲しい数にはまだ足りませんが、同類達も不自由していることですから乱発はやめておきましょう。

せめて1日に1回かな。

さらに追記

1日に2回はダメでした。丁寧なお断りメールがやってきました。

今日の1回目は先週頼んだ現品が届いた後でした。商いが終了した後の追加は可能なのかもしれません。

#RaspberryPi

間数マーカーのプリントはほぼ終わりましたが、最後に「0」をプリントする直前に透明フィラメントを使い切ってしまいました。

気泡が入りやすく一般論としてはイマイチなフィラメントでしたが、その気泡がイイ感じのフロストになっていたので間数マーカーにとっては悪くありません。

同じ仕上がりにしたいので同じ物を探しましたが見つかりません。随分前に買った物ですから仕方ありませんが、別な物ではどうなることでしょう。

どうせならと、色入りの透明も買ってみました。初作はすべての文字が色なし透明ですが、色違いでも悪くありません。特性が違うなら違う方向性で作ってもいいでしょう。

LEDも文字色に合わせて各色を手配しました。白、赤(ピンク?)、黄色、緑の4色です。青は明るいと読みにくくなりそうで今回は却下です。

#工具や資材 #舞台の小物

気泡が入りやすく一般論としてはイマイチなフィラメントでしたが、その気泡がイイ感じのフロストになっていたので間数マーカーにとっては悪くありません。

同じ仕上がりにしたいので同じ物を探しましたが見つかりません。随分前に買った物ですから仕方ありませんが、別な物ではどうなることでしょう。

どうせならと、色入りの透明も買ってみました。初作はすべての文字が色なし透明ですが、色違いでも悪くありません。特性が違うなら違う方向性で作ってもいいでしょう。

LEDも文字色に合わせて各色を手配しました。白、赤(ピンク?)、黄色、緑の4色です。青は明るいと読みにくくなりそうで今回は却下です。

#工具や資材 #舞台の小物

ソフトウェアを書く時間はありませんが、Art-Netパッチのハードウェアの基本方針を考えています。必須事項はEtherNetが独立して2系統あることです。

RaspberryPiには1系統しかありませんので増設が必要です。USBで増設してもいいのですがスッキリしているとは言えません。

そういや、RaspberryPiCM4はPCIeX1を出しています。4BではUSB3.0のアダプタに接続されていて表に出ていませんが、CM4ではUSB3.0が無い代わりに出ています。これにEtherNetアダプタを取り付けたらいいかなと。

通常のPCIeX1コネクタでもいいし、M.2で使われるNGFFコネクタ(M-key)でもいい。汎用性ならPCIeX1で、小型化を考えるならNGFFかな?いずれにしてもMACアドレスの取得を考えるとチップだけ使うより既製品のネットワークカードを使うのがよいでしょう。現実的には通常のPCIeX1ロープロファイルでIntelチップを使うデュアルタイプがよろしいかな?

#[Art-Net] #RaspberryPi

RaspberryPiには1系統しかありませんので増設が必要です。USBで増設してもいいのですがスッキリしているとは言えません。

そういや、RaspberryPiCM4はPCIeX1を出しています。4BではUSB3.0のアダプタに接続されていて表に出ていませんが、CM4ではUSB3.0が無い代わりに出ています。これにEtherNetアダプタを取り付けたらいいかなと。

通常のPCIeX1コネクタでもいいし、M.2で使われるNGFFコネクタ(M-key)でもいい。汎用性ならPCIeX1で、小型化を考えるならNGFFかな?いずれにしてもMACアドレスの取得を考えるとチップだけ使うより既製品のネットワークカードを使うのがよいでしょう。現実的には通常のPCIeX1ロープロファイルでIntelチップを使うデュアルタイプがよろしいかな?

#[Art-Net] #RaspberryPi

RaspberryPi4Bがどうしても必要になったので、すこしお高いamazonでポチリました。

それがなんと中1日で入荷。あるところにはあるんですねぇ。やはり買い占め転売されているのかな?

イギリスにオーダーした物は操作を間違えたのか何なのかキャンセルになっていました。もちろん今は在庫なし。

追記

千石電商さんにRaspberryPi4Bの4GBモデルと8GBモデルが出ていました。お一人様1個ですが手に入るのはありがたい。

価格はネットの小売り界隈では最安値。もちろん過去の最安値よりはお高いですが、RaspberryPiが入手しずらくなる直前の価格とほぼ同等。半導体不足や円相場を考えれば良心的過ぎ。市場原理はアリアリでも本家は定価で出していますから、2万前後の価格は乗せすぎだと思うのですけどね。

RaspberryPi4Bは自宅サーバーの分も含めて10個くらい欲しいのでポチリました。

#RaspberryPi

それがなんと中1日で入荷。あるところにはあるんですねぇ。やはり買い占め転売されているのかな?

イギリスにオーダーした物は操作を間違えたのか何なのかキャンセルになっていました。もちろん今は在庫なし。

追記

千石電商さんにRaspberryPi4Bの4GBモデルと8GBモデルが出ていました。お一人様1個ですが手に入るのはありがたい。

価格はネットの小売り界隈では最安値。もちろん過去の最安値よりはお高いですが、RaspberryPiが入手しずらくなる直前の価格とほぼ同等。半導体不足や円相場を考えれば良心的過ぎ。市場原理はアリアリでも本家は定価で出していますから、2万前後の価格は乗せすぎだと思うのですけどね。

RaspberryPi4Bは自宅サーバーの分も含めて10個くらい欲しいのでポチリました。

#RaspberryPi

Art-Netエンジンが全く進みません。頭を全振り出来るまとまった時間が取れないのです。

#[Art-Net]

#[Art-Net]

楽天で RaspberryPi zero WH が手に入りました!

オーダー後に「やっぱりムリぽ、テヘペロ♪」ってリアクションになると思ったのに数日で現品が届きました。事実上の売り手キャンセルが3-4回続きましたから期待はしてなかったのです。

価格は品薄前よりほんの少し高いくらい。半導体不足と円相場を考えたら破格ぢゃね?と思える価格。変動が激しいので手配先や価格は書きませんが、過去の最安購入額の2倍以上とはいえ5,000円よりずーっと安い。良心的な販売店もあるものです。

追加製造を相談されている物件があるのですが、3品セットのウチ2品には zero W を使うので、半導体不足で今すぐには作れないと言ってありますが、仕入れる努力はしないといけません。

先日オーダー出来たと書いた4BはRaspberryPi発祥の地イギリスへの手配です。PayPalでの支払いが成立していますので「ダメっす」とはならないと思いますが、さて、我が家に来るのでしょうか。

ちなみに、ヨーロッパ方面で買い物をする場合はPayPalでの支払いを望む販売店が多いようです。最終的にはカード決済になりますし、決して安くない手数料を取られますが、カード情報を直送りするよりも安全が担保されると思われます。見方を変えれば、PayPalが使えるところは第三者による信用証明がされていると思っていいのかもしれません。中国の基板屋さんもPayPal決済です。

#RaspberryPi

オーダー後に「やっぱりムリぽ、テヘペロ♪」ってリアクションになると思ったのに数日で現品が届きました。事実上の売り手キャンセルが3-4回続きましたから期待はしてなかったのです。

価格は品薄前よりほんの少し高いくらい。半導体不足と円相場を考えたら破格ぢゃね?と思える価格。変動が激しいので手配先や価格は書きませんが、過去の最安購入額の2倍以上とはいえ5,000円よりずーっと安い。良心的な販売店もあるものです。

追加製造を相談されている物件があるのですが、3品セットのウチ2品には zero W を使うので、半導体不足で今すぐには作れないと言ってありますが、仕入れる努力はしないといけません。

先日オーダー出来たと書いた4BはRaspberryPi発祥の地イギリスへの手配です。PayPalでの支払いが成立していますので「ダメっす」とはならないと思いますが、さて、我が家に来るのでしょうか。

ちなみに、ヨーロッパ方面で買い物をする場合はPayPalでの支払いを望む販売店が多いようです。最終的にはカード決済になりますし、決して安くない手数料を取られますが、カード情報を直送りするよりも安全が担保されると思われます。見方を変えれば、PayPalが使えるところは第三者による信用証明がされていると思っていいのかもしれません。中国の基板屋さんもPayPal決済です。

#RaspberryPi

先日「The PiHut」にRaspberryPi4Bをオーダーしましたが、一週間ほどして見たところ在庫無しになっていました。人気製品ですからすぐに売り切れても仕方ありません。アチコチ見ると11月には供給が回復と書かれていますので期待しましょう。

先にも書きましたが、高値なら入手可能なのでいわゆる転売屋が物を押さえているだろうと思います。彼らは買占めて価格を吊り上げることを一般小売りと同じ「ビジネス」だと言い張りますが、需要と供給の間に割って入って流通を妨害する迷惑行為ですからやめて欲しいものです。余剰在庫処分と同じ感覚で10%増しくらいで売るならまだ許せますが・・・

#雑談

先にも書きましたが、高値なら入手可能なのでいわゆる転売屋が物を押さえているだろうと思います。彼らは買占めて価格を吊り上げることを一般小売りと同じ「ビジネス」だと言い張りますが、需要と供給の間に割って入って流通を妨害する迷惑行為ですからやめて欲しいものです。余剰在庫処分と同じ感覚で10%増しくらいで売るならまだ許せますが・・・

#雑談

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119