2023年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ラッカー塗装の乾燥を毎日チェック。

不思議なことに、1日おきにシンナーの匂いがしなくなったり強くなったりを繰り返します。

塗装2日経過で匂いが弱くなったと思ったら3日目は強くなり、4日目は無くなるといったことです。

1日ズレで塗装した二品が同じところに吊るしてあり、片方が匂って片方は匂わないが交互に繰り返されますので、私の鼻のせいでもなさそうです。

さて、これはどういうことなのでしょう。

先行の物は今日で一週間です。組み立てに入る頃合いではありますが、本業が忙しくて作業が出来ませんので、またしばらく匂いの変化を見てみましょう。

#ガチ工作

不思議なことに、1日おきにシンナーの匂いがしなくなったり強くなったりを繰り返します。

塗装2日経過で匂いが弱くなったと思ったら3日目は強くなり、4日目は無くなるといったことです。

1日ズレで塗装した二品が同じところに吊るしてあり、片方が匂って片方は匂わないが交互に繰り返されますので、私の鼻のせいでもなさそうです。

さて、これはどういうことなのでしょう。

先行の物は今日で一週間です。組み立てに入る頃合いではありますが、本業が忙しくて作業が出来ませんので、またしばらく匂いの変化を見てみましょう。

#ガチ工作

そうそう、マルチツールの使い心地について。

今のところノコ刃しか使っていませんが今までに無い使い心地です。

切断ならこれ一本!ってことはありませんが、丸ノコとジグソウのイイトコ取りって感じがします。適材適所で使うのは当然としても、抑えドコロが他とは違う道具だと思います。切断電動工具の1本目にお勧めはしませんが、カユイ所に手が届かない感じがしたら試す価値があると思います。

直線切りは治具が無くてもケガキ線に沿っていけます。一発仕上げにはなりませんが、刃が暴れる感じが少ないので隠れる所ならコレで切りっぱなしでも問題ありません。材をキチンと固定することは言うまでもありませんけど。

#工具や資材

今のところノコ刃しか使っていませんが今までに無い使い心地です。

切断ならこれ一本!ってことはありませんが、丸ノコとジグソウのイイトコ取りって感じがします。適材適所で使うのは当然としても、抑えドコロが他とは違う道具だと思います。切断電動工具の1本目にお勧めはしませんが、カユイ所に手が届かない感じがしたら試す価値があると思います。

直線切りは治具が無くてもケガキ線に沿っていけます。一発仕上げにはなりませんが、刃が暴れる感じが少ないので隠れる所ならコレで切りっぱなしでも問題ありません。材をキチンと固定することは言うまでもありませんけど。

#工具や資材

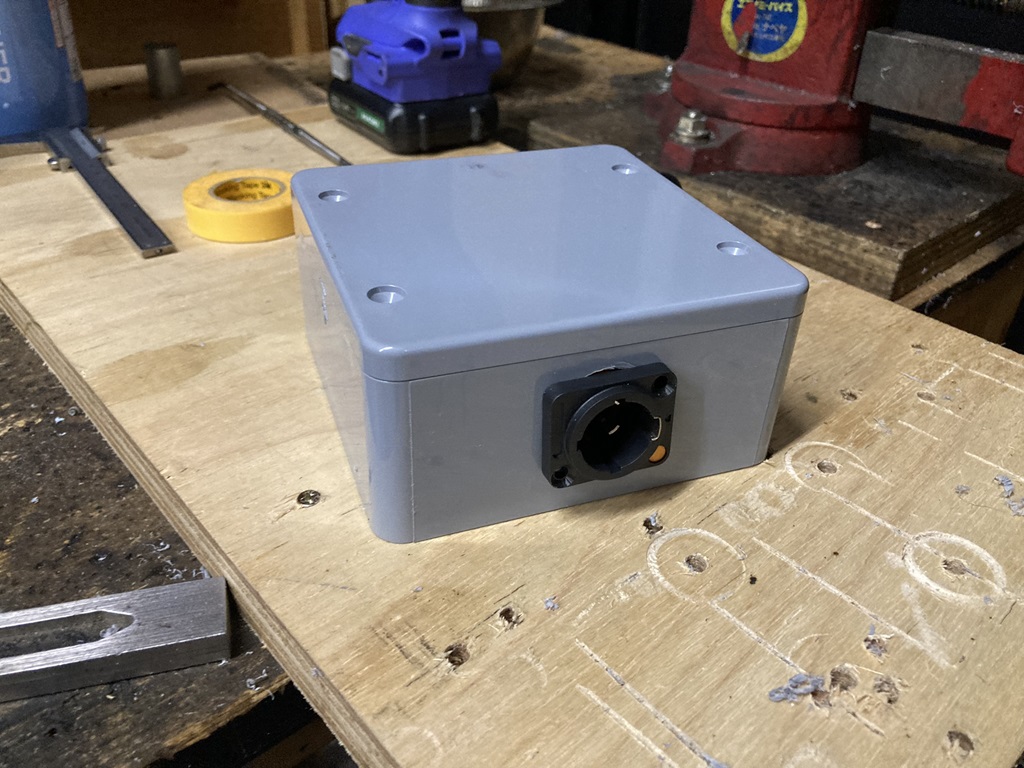

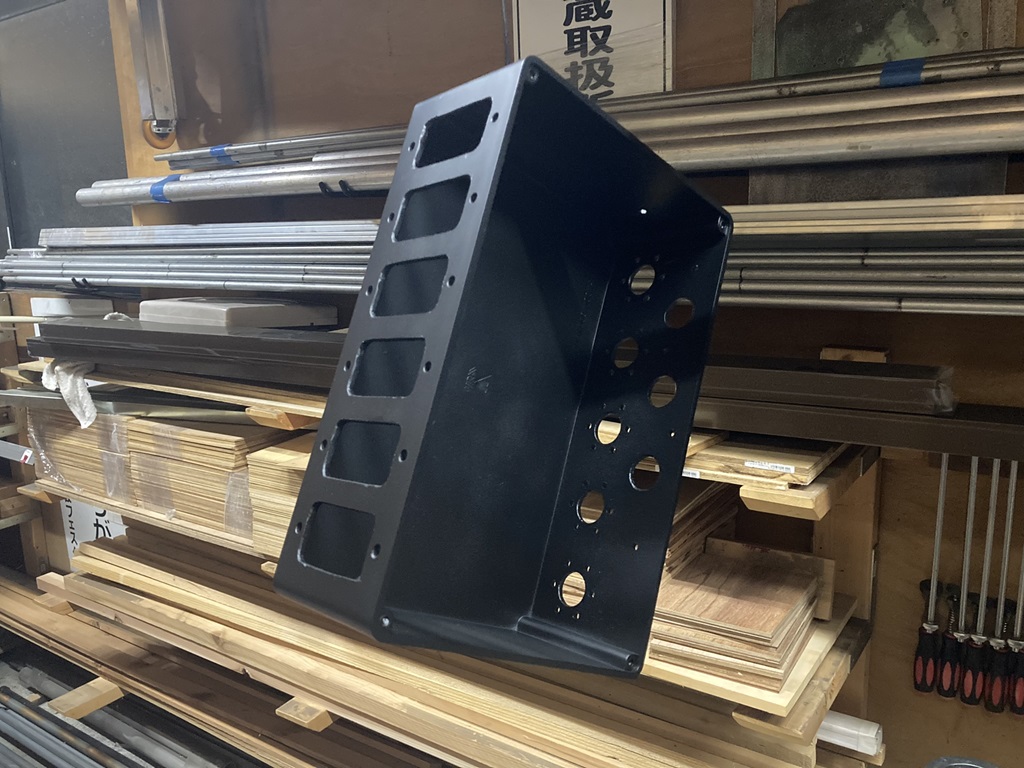

デスクワークの合間に別な箱も加工しました。

吊るしてミッチャクロンを塗布した後です。

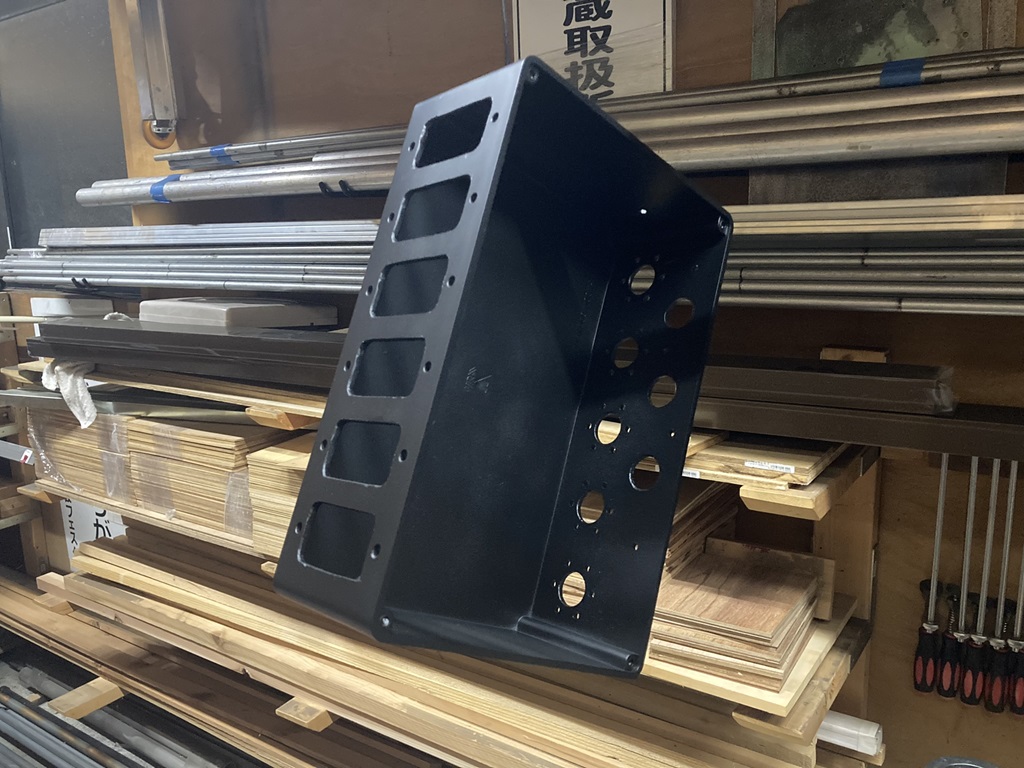

物はミニカムロック(E1015)入力、C型30A×6出力です。丸端子を取り付ける端子台はありませんが、単相三線、三相四線を切り替えて使えます。

20年経過しても痛みが無い重装備なC型ボックスに比べたら貧弱ですが、工具と段取りさえ整理しておけば比較的簡単に作れる箱なので寿命が短くてもいいでしょう。サンテナーのB#50に入る小型軽量品ですから機動性重視です。

次の作業は来週以降になりますが、先行して塗っておけば塗装を十分に乾かすことが出来ます。1日あれば乾きますが、塗料を十分に硬化させるには一週間は放置したいところです。

追記

黒くしてみた。

追記

塩ビに塗装するとシンナーの匂いが抜ける時間が短い様子。36時間経過で匂いがほぼ抜けています。

木材ですと繊維に浸み込みますし、鉄やアルミだと材の温度が低い傾向があるからかな?

ラッカーを塗布する際は厚塗りせず軽く捨て吹きする感覚で回数をかけるのが良さそうです。厚塗り2回より捨て吹き5回ってイメージです。我慢が必要になりますが、3回吹いてようやく全体が色付く感じです。捨て吹きの感じなら厚塗りの半分以下の時間で表面が乾くので、回数が多くても塗装時間も少なくて済みます。

#ガチ工作 #器具の製作

吊るしてミッチャクロンを塗布した後です。

物はミニカムロック(E1015)入力、C型30A×6出力です。丸端子を取り付ける端子台はありませんが、単相三線、三相四線を切り替えて使えます。

20年経過しても痛みが無い重装備なC型ボックスに比べたら貧弱ですが、工具と段取りさえ整理しておけば比較的簡単に作れる箱なので寿命が短くてもいいでしょう。サンテナーのB#50に入る小型軽量品ですから機動性重視です。

次の作業は来週以降になりますが、先行して塗っておけば塗装を十分に乾かすことが出来ます。1日あれば乾きますが、塗料を十分に硬化させるには一週間は放置したいところです。

追記

黒くしてみた。

追記

塩ビに塗装するとシンナーの匂いが抜ける時間が短い様子。36時間経過で匂いがほぼ抜けています。

木材ですと繊維に浸み込みますし、鉄やアルミだと材の温度が低い傾向があるからかな?

ラッカーを塗布する際は厚塗りせず軽く捨て吹きする感覚で回数をかけるのが良さそうです。厚塗り2回より捨て吹き5回ってイメージです。我慢が必要になりますが、3回吹いてようやく全体が色付く感じです。捨て吹きの感じなら厚塗りの半分以下の時間で表面が乾くので、回数が多くても塗装時間も少なくて済みます。

#ガチ工作 #器具の製作

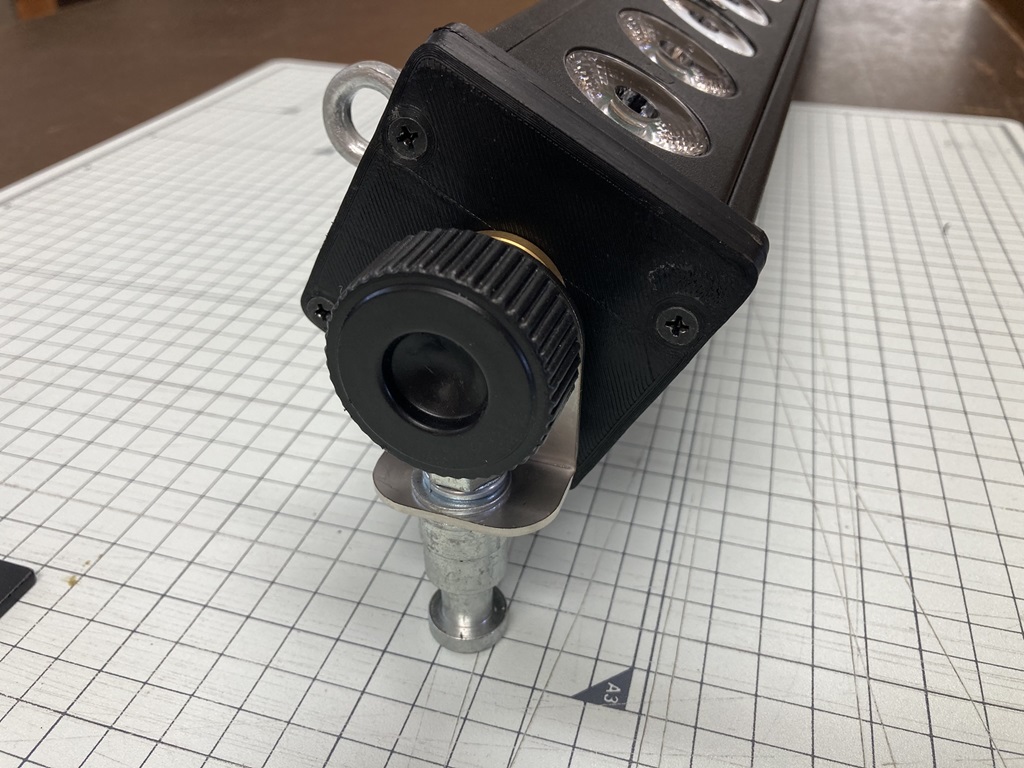

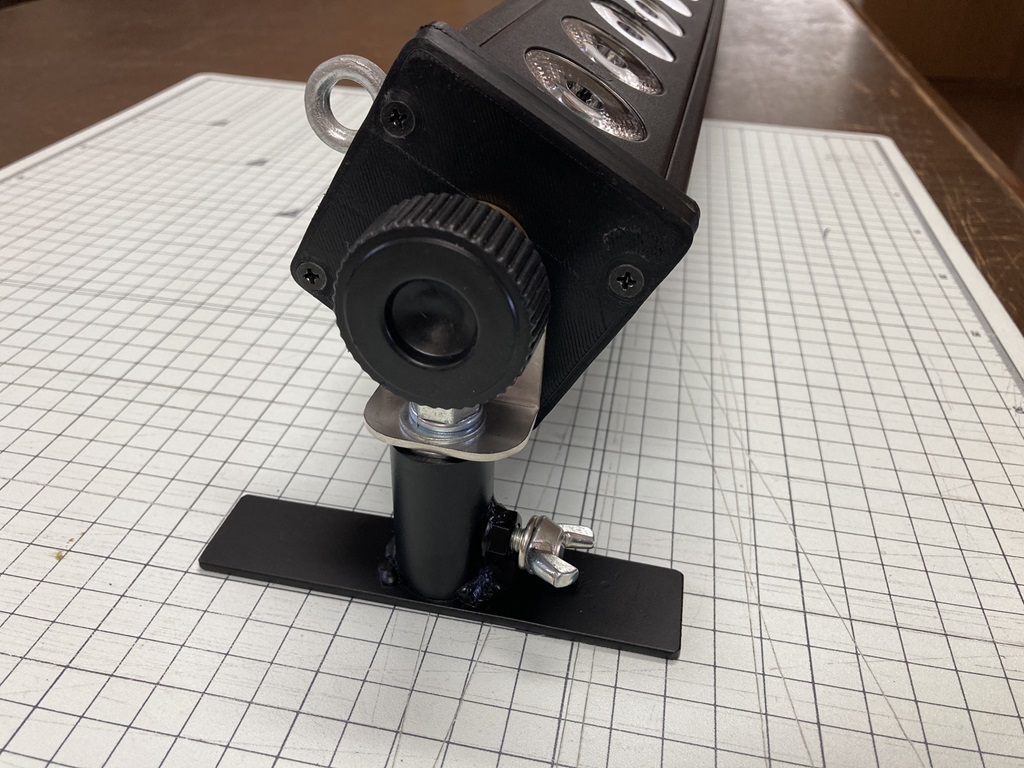

マルチツールと箱が届いたので我慢できず加工してみました。

6口は長手方向に補強を入れないと抜き差しで箱が歪んでしまいそうですが、補強材を入れるのではなく、中央部に箱とフタをネジ止めするアングルを入れれば良さそうです。

マルチツールは便利ですねぇ~。これまで使わなかった自分がアホに思えるほどです。

塩ビは電動工具で切り進めると発熱して切削というより溶解してしまいます。材と刃物を冷やしながら進めると良いのですが、安いパーツクリーナーが後始末も楽で良いようです。吹きかけると結露するほど冷えるので「切削」になります。

追記

塗ったらこうなった。

それっぽい?

脱脂、ミッチャクロンを塗布、艶消し黒ラッカーです。

塩ビは表面処理をせずラッカーを塗るとパリパリ取れてしまうのですがどうでしょう。

4-5日放置して様子をみます。

#ガチ工作 #器具の製作

6口は長手方向に補強を入れないと抜き差しで箱が歪んでしまいそうですが、補強材を入れるのではなく、中央部に箱とフタをネジ止めするアングルを入れれば良さそうです。

マルチツールは便利ですねぇ~。これまで使わなかった自分がアホに思えるほどです。

塩ビは電動工具で切り進めると発熱して切削というより溶解してしまいます。材と刃物を冷やしながら進めると良いのですが、安いパーツクリーナーが後始末も楽で良いようです。吹きかけると結露するほど冷えるので「切削」になります。

追記

塗ったらこうなった。

それっぽい?

脱脂、ミッチャクロンを塗布、艶消し黒ラッカーです。

塩ビは表面処理をせずラッカーを塗るとパリパリ取れてしまうのですがどうでしょう。

4-5日放置して様子をみます。

#ガチ工作 #器具の製作

マルチツールをポチってしまいました!振動工具の一種ですが、専門職の方や工具オタク以外は知らないと思われる電動工具です。

製品はHiKOKIさんのCV12DAです。手持ち電動工具はmakitaさん一強の世の中ですが、父が前身である日立工機を勤め上げた人なので可能な限りHiKOKIを選ぶ様にしています。

ナゼ購入に至ったかというならば、プルボックスにC型30Aコンセントを取り付けるためです。C型30Aコンセントを取り付けるには角穴を空けなければなりませんが、すでに箱になっている物の横っ腹に角穴を空けるのは案外難しい。手元の工具ならPROXXONのフライスマシン、ジグソー、トリマーなどが候補となりますが、どれも平板や角材などの原材の加工には便利なものの箱を相手にするのは苦手です。

マルチツールはその名の通り1台で何役も兼ねる工具ですが、基本の一つであるノコ刃を使えば平面の途中に切れ目を入れることが出来ます。これで四角を描けば角穴になるワケです。フリーハンドで当ててもそれなりに切れるそうですが、ネジ穴との位置関係も重要ですし、ケガく手間も減らせるものなら減らしたいので、ガイド(治具)を作って効率を上げてみましょう。

現物の到着は数日後ですが、同じ頃に箱も入荷しますので試し切りをしてみたいですね。

#ガチ工作 #器具の製作

製品はHiKOKIさんのCV12DAです。手持ち電動工具はmakitaさん一強の世の中ですが、父が前身である日立工機を勤め上げた人なので可能な限りHiKOKIを選ぶ様にしています。

ナゼ購入に至ったかというならば、プルボックスにC型30Aコンセントを取り付けるためです。C型30Aコンセントを取り付けるには角穴を空けなければなりませんが、すでに箱になっている物の横っ腹に角穴を空けるのは案外難しい。手元の工具ならPROXXONのフライスマシン、ジグソー、トリマーなどが候補となりますが、どれも平板や角材などの原材の加工には便利なものの箱を相手にするのは苦手です。

マルチツールはその名の通り1台で何役も兼ねる工具ですが、基本の一つであるノコ刃を使えば平面の途中に切れ目を入れることが出来ます。これで四角を描けば角穴になるワケです。フリーハンドで当ててもそれなりに切れるそうですが、ネジ穴との位置関係も重要ですし、ケガく手間も減らせるものなら減らしたいので、ガイド(治具)を作って効率を上げてみましょう。

現物の到着は数日後ですが、同じ頃に箱も入荷しますので試し切りをしてみたいですね。

#ガチ工作 #器具の製作

カムロックケーブルが故障です。ユニットのレセプタクルから外れなくなってしまいました。固定ネジが折れて樹脂製のシェルが空回りするのです。

バイスグリップで挟んで外せましたが交換しないといけません。カムロックの取り付けは何度もやっているので問題ありませんが取り外すのは別です。

固定ネジがダメになっているので樹脂製のシェルは廃棄です。遠慮なくカッターで割り、端子を外して新品に付け替えます。丈夫な物を壊すのは一苦労ですが無事に交換完了です。

外れなくなった原因は潤滑不足による捻じ込みトルク過多です。カムロックは最大180度、最小でも120度捻じ込まないといけませんが、強引な捻じ込みを繰り返しますと固定ネジに負担がかかって破損するようです。KURE556(666)やWD40、シリコンなどを塗布して接点のロックピンが必要以上に噛まない様に管理しなければなりませんが、コロナでしばらく使っていなかったのでメンテナンスを忘れていました。

接点の洗浄を兼ねてKURE556の塗布をするすることを定期メンテナンスの課題にします。また、固定ネジも緩むことがありますから塗布の際に締め付けを確認することも追加です。

#器具の修理

バイスグリップで挟んで外せましたが交換しないといけません。カムロックの取り付けは何度もやっているので問題ありませんが取り外すのは別です。

固定ネジがダメになっているので樹脂製のシェルは廃棄です。遠慮なくカッターで割り、端子を外して新品に付け替えます。丈夫な物を壊すのは一苦労ですが無事に交換完了です。

外れなくなった原因は潤滑不足による捻じ込みトルク過多です。カムロックは最大180度、最小でも120度捻じ込まないといけませんが、強引な捻じ込みを繰り返しますと固定ネジに負担がかかって破損するようです。KURE556(666)やWD40、シリコンなどを塗布して接点のロックピンが必要以上に噛まない様に管理しなければなりませんが、コロナでしばらく使っていなかったのでメンテナンスを忘れていました。

接点の洗浄を兼ねてKURE556の塗布をするすることを定期メンテナンスの課題にします。また、固定ネジも緩むことがありますから塗布の際に締め付けを確認することも追加です。

#器具の修理

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119