全年全月7日の投稿[51件](5ページ目)

2022年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

間数マーカーのLEDの制御にはCL0117を使っていますが、この制御レギュレータが廃番で入手出来ません。

100個パックを買っておいたので当面は大丈夫ですが、乾電池1個で使える物が見つからず、これを使い切ったらどうするか。

と思っていたら、比較的近い特性を持った制御レギュレータがありました。

YX8115です。

CL0117よりも電流が多いようなのでインダクタの値を調整しないといけませんが、YX8115の扱い方はこのサイトが参考になります。

今はCL0117に47uHを使い、LED2個並列で1個あたり30mA弱流れているハズです。LEDのスペックに合わせてインダクタを調整しますが、47uH、68uH、100uH、120uHあたりを試していけば良きところが見つかりそうです。

#舞台の小物 #電子工作

100個パックを買っておいたので当面は大丈夫ですが、乾電池1個で使える物が見つからず、これを使い切ったらどうするか。

と思っていたら、比較的近い特性を持った制御レギュレータがありました。

YX8115です。

CL0117よりも電流が多いようなのでインダクタの値を調整しないといけませんが、YX8115の扱い方はこのサイトが参考になります。

今はCL0117に47uHを使い、LED2個並列で1個あたり30mA弱流れているハズです。LEDのスペックに合わせてインダクタを調整しますが、47uH、68uH、100uH、120uHあたりを試していけば良きところが見つかりそうです。

#舞台の小物 #電子工作

間数マーカーのプリントを進めていますが仕上がりにムラがあります。

プリンタのケース内温度が高めであれば仕上がりが良くなるのですが、高すぎるとフィラメントの送りが滑って出なくなり空振りが始まります。

このところ夏日が続いた後にいささか肌寒い日が続いたために気付いたことです。夏日には滑りが起こるのでケースの扉を開けていましたが、そのまま肌寒い日になったところプリントの品質が落ちたのです(特に層剥離は問題)。

細かいサンプルは取っていませんが、仕上がりが良いのは35度以上、フィラメントの滑りが起こるのは40度以上の様です。35~40度でケース内を維持する必要がありそうです。

さて、どうしましょう。

ケース内の温度を一定に保つ機能を付加するのが一案。温度センサを使い、高温ならケース内に外気を取り入れ、低温ならケース内を加温するのです。

もう一案は、庫内の温度は加温して出来るだけ高めにし、フィラメントの送り装置を冷却するファンにだけ外気を導く手です。ケース内の温度は高めでフィラメントの送り装置は低めが望ましいならば、それぞれの温度をそれぞれに管理した方がいいかもしれません。

どちらにするにせよ、温度リレーがアホみたいな数あるので制御にはこれが使えそうです。

#工具や資材 #舞台の小物

プリンタのケース内温度が高めであれば仕上がりが良くなるのですが、高すぎるとフィラメントの送りが滑って出なくなり空振りが始まります。

このところ夏日が続いた後にいささか肌寒い日が続いたために気付いたことです。夏日には滑りが起こるのでケースの扉を開けていましたが、そのまま肌寒い日になったところプリントの品質が落ちたのです(特に層剥離は問題)。

細かいサンプルは取っていませんが、仕上がりが良いのは35度以上、フィラメントの滑りが起こるのは40度以上の様です。35~40度でケース内を維持する必要がありそうです。

さて、どうしましょう。

ケース内の温度を一定に保つ機能を付加するのが一案。温度センサを使い、高温ならケース内に外気を取り入れ、低温ならケース内を加温するのです。

もう一案は、庫内の温度は加温して出来るだけ高めにし、フィラメントの送り装置を冷却するファンにだけ外気を導く手です。ケース内の温度は高めでフィラメントの送り装置は低めが望ましいならば、それぞれの温度をそれぞれに管理した方がいいかもしれません。

どちらにするにせよ、温度リレーがアホみたいな数あるので制御にはこれが使えそうです。

#工具や資材 #舞台の小物

2022年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

私が勝手に中華電器と呼ぶAliExpressですが、最近は物が届かないことが増えています。

発送出来なくて売り手キャンセルならまだいいですが、配達履歴は届いたことになっているのに現物が来ていないことがありました。配達履歴上届いたことになれば、買い手が受領確認をしなくても所定の期日後には売り手に入金されて売買完了となります。もちろん申し立てをすればほとんど場合返金されますが、申し立てをしないと決済されます。マイルドな詐欺?

あちらの感覚は売り手と買い手の立場が対等です。売り手よりも買い手が上位とされる日本の感覚とは違いますので、権利や立場は自ら主張しないといけません。

驚くのは、まったく別の国へ送られた履歴で配達完了となった事例です。先日はアメリカ合衆国、その前はベラルーシでした。何がどうしてこうなるのかわかりませんが、「配達完了とあるが受け取ってはいない。私は送付先を日本にしているが配達履歴は別な国だ!支払うつもりはない!!」と言い切れば100%返金されます。優しく遠巻きにお伺いを立てて暗黙に気遣いを求める日本的な物言いはダメです。故意にやっていることですから入金までの時間稼ぎをされるだけです。

そんでも、中国の現状を僅かでも耳にすると同情もしたくなります。

大雑把に言うとこれまでの様には製品を作れず出荷も出来ない状況らしいのです。ですが、受注した物は出荷したことにしないとAliExpressからペナルティを食らうので、返金手数料持ちでこんなことをしてるんじゃないかと想像するのです。あくまで想像ですけどね。

新型コロナとウクライナ侵攻が収まらないと色々不自由しますねぇ。

#雑談

発送出来なくて売り手キャンセルならまだいいですが、配達履歴は届いたことになっているのに現物が来ていないことがありました。配達履歴上届いたことになれば、買い手が受領確認をしなくても所定の期日後には売り手に入金されて売買完了となります。もちろん申し立てをすればほとんど場合返金されますが、申し立てをしないと決済されます。マイルドな詐欺?

あちらの感覚は売り手と買い手の立場が対等です。売り手よりも買い手が上位とされる日本の感覚とは違いますので、権利や立場は自ら主張しないといけません。

驚くのは、まったく別の国へ送られた履歴で配達完了となった事例です。先日はアメリカ合衆国、その前はベラルーシでした。何がどうしてこうなるのかわかりませんが、「配達完了とあるが受け取ってはいない。私は送付先を日本にしているが配達履歴は別な国だ!支払うつもりはない!!」と言い切れば100%返金されます。優しく遠巻きにお伺いを立てて暗黙に気遣いを求める日本的な物言いはダメです。故意にやっていることですから入金までの時間稼ぎをされるだけです。

そんでも、中国の現状を僅かでも耳にすると同情もしたくなります。

大雑把に言うとこれまでの様には製品を作れず出荷も出来ない状況らしいのです。ですが、受注した物は出荷したことにしないとAliExpressからペナルティを食らうので、返金手数料持ちでこんなことをしてるんじゃないかと想像するのです。あくまで想像ですけどね。

新型コロナとウクライナ侵攻が収まらないと色々不自由しますねぇ。

#雑談

裸族のパイは部品が揃うまで半月待たねばなりませんが、仮組み品はいい感じで動いています。

さて、これを使ってサーバーをどう組む?

やりたいことはメールとwebとファイル共有(主にowncloud)ですが、今までと同じ役割り分担で機械を入れ替えるだけでいいのかよく考えないといけません。

#サーバー

さて、これを使ってサーバーをどう組む?

やりたいことはメールとwebとファイル共有(主にowncloud)ですが、今までと同じ役割り分担で機械を入れ替えるだけでいいのかよく考えないといけません。

#サーバー

田舎の舞台・イベント業者は何でもやらないといけませんのでリノリュームを敷いたりします。

搬送や保管を考慮して厚1.5mm幅3尺の物しか所有しませんが案外稼働しています。

ただ、最近はストリートダンス系の発表会などでも敷くことが増えたため、スモークマシンのオイルが付着して微妙に「にちゃ」っとした状態になります。細かい砂汚れも付着します。

これはクリーニングしたいところですがどうしたものか・・・。

リノリュームは床材ですので床掃除の方法で色々考えてみましたが、素足で踊る方もいるので素肌に優しいことも大事かと。

今は薄い重層水(1リットルあたり重層を小さじ2)を噴霧器で吹きかけて布モップで拭き、セスキ炭酸ソーダ系のウェットシートで拭き上げています。弱アルカリ性で油と脂を落とし、弱酸性で中和しながら細かい砂汚れを取る感じです。脂が大したことなければ重層系のウェットシートでもいいようです。砂汚れは弱酸性のウェットシートが何故かよく取れます。水だけで拭くよりも手間が多いように見えますが、結果的には少ない手間でキレイになるようです。

そもそもスモークマシンの環境下でリノリュームを使うなって話なんですがね。

粘着テープの糊残りにはオレンジ系界面活性剤が入ったスプレー洗剤が良いようです。オレンジの皮もそうですが、ゴムを溶かす性質があるのでキレイに落ちます。ただし、ゴム以外の樹脂も犯してしまうことがあるので端やテストピースで試してから使った方がいいでしょう。出来ることならテストピースは処置してから一か月くらい様子を見ましょう。ユックリと反応が進むことがあり、気が付くとボロボロになったりします。

#本業

搬送や保管を考慮して厚1.5mm幅3尺の物しか所有しませんが案外稼働しています。

ただ、最近はストリートダンス系の発表会などでも敷くことが増えたため、スモークマシンのオイルが付着して微妙に「にちゃ」っとした状態になります。細かい砂汚れも付着します。

これはクリーニングしたいところですがどうしたものか・・・。

リノリュームは床材ですので床掃除の方法で色々考えてみましたが、素足で踊る方もいるので素肌に優しいことも大事かと。

今は薄い重層水(1リットルあたり重層を小さじ2)を噴霧器で吹きかけて布モップで拭き、セスキ炭酸ソーダ系のウェットシートで拭き上げています。弱アルカリ性で油と脂を落とし、弱酸性で中和しながら細かい砂汚れを取る感じです。脂が大したことなければ重層系のウェットシートでもいいようです。砂汚れは弱酸性のウェットシートが何故かよく取れます。水だけで拭くよりも手間が多いように見えますが、結果的には少ない手間でキレイになるようです。

そもそもスモークマシンの環境下でリノリュームを使うなって話なんですがね。

粘着テープの糊残りにはオレンジ系界面活性剤が入ったスプレー洗剤が良いようです。オレンジの皮もそうですが、ゴムを溶かす性質があるのでキレイに落ちます。ただし、ゴム以外の樹脂も犯してしまうことがあるので端やテストピースで試してから使った方がいいでしょう。出来ることならテストピースは処置してから一か月くらい様子を見ましょう。ユックリと反応が進むことがあり、気が付くとボロボロになったりします。

#本業

2022年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ライトアップのバラシで半日イントレに登っていたら気力の残量がゼロ。

今日は工作作業をオフです。

そういえば中国に頼んでいた基板が入荷。

とてもキレイです。こんな上物がこの数でこの価格?と素直に思えます。有難いを越えて商売になっているのか心配になるほどです。

リフローハンダで使おうと思って手配した工業用のホットプレートも入荷。

気力が残っていれば、次のオフでリフローハンダの実験をしたいなと。

リフローハンダが上手くいけば、随分前に試作だけしたTASCAM製プレイヤーのリモコンも作ろうかなと。

所属会社の音響君たち曰く、バックアッププレイヤーも同時制御出来ると心強いらしい。同じソースを入れておくのは言うまでもありませんが、RS232を2分配するだけで2台同時に動くので難しいことはありません。

今となってはMD/CDではなくCDプレイヤーが主になっていますが、TASCAM製のプレイヤーはRS232による制御方法がほぼ同じなので基本的な機能だけなら高い互換性を持たせられます。

#電子工作

今日は工作作業をオフです。

そういえば中国に頼んでいた基板が入荷。

とてもキレイです。こんな上物がこの数でこの価格?と素直に思えます。有難いを越えて商売になっているのか心配になるほどです。

リフローハンダで使おうと思って手配した工業用のホットプレートも入荷。

気力が残っていれば、次のオフでリフローハンダの実験をしたいなと。

リフローハンダが上手くいけば、随分前に試作だけしたTASCAM製プレイヤーのリモコンも作ろうかなと。

所属会社の音響君たち曰く、バックアッププレイヤーも同時制御出来ると心強いらしい。同じソースを入れておくのは言うまでもありませんが、RS232を2分配するだけで2台同時に動くので難しいことはありません。

今となってはMD/CDではなくCDプレイヤーが主になっていますが、TASCAM製のプレイヤーはRS232による制御方法がほぼ同じなので基本的な機能だけなら高い互換性を持たせられます。

#電子工作

2022年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

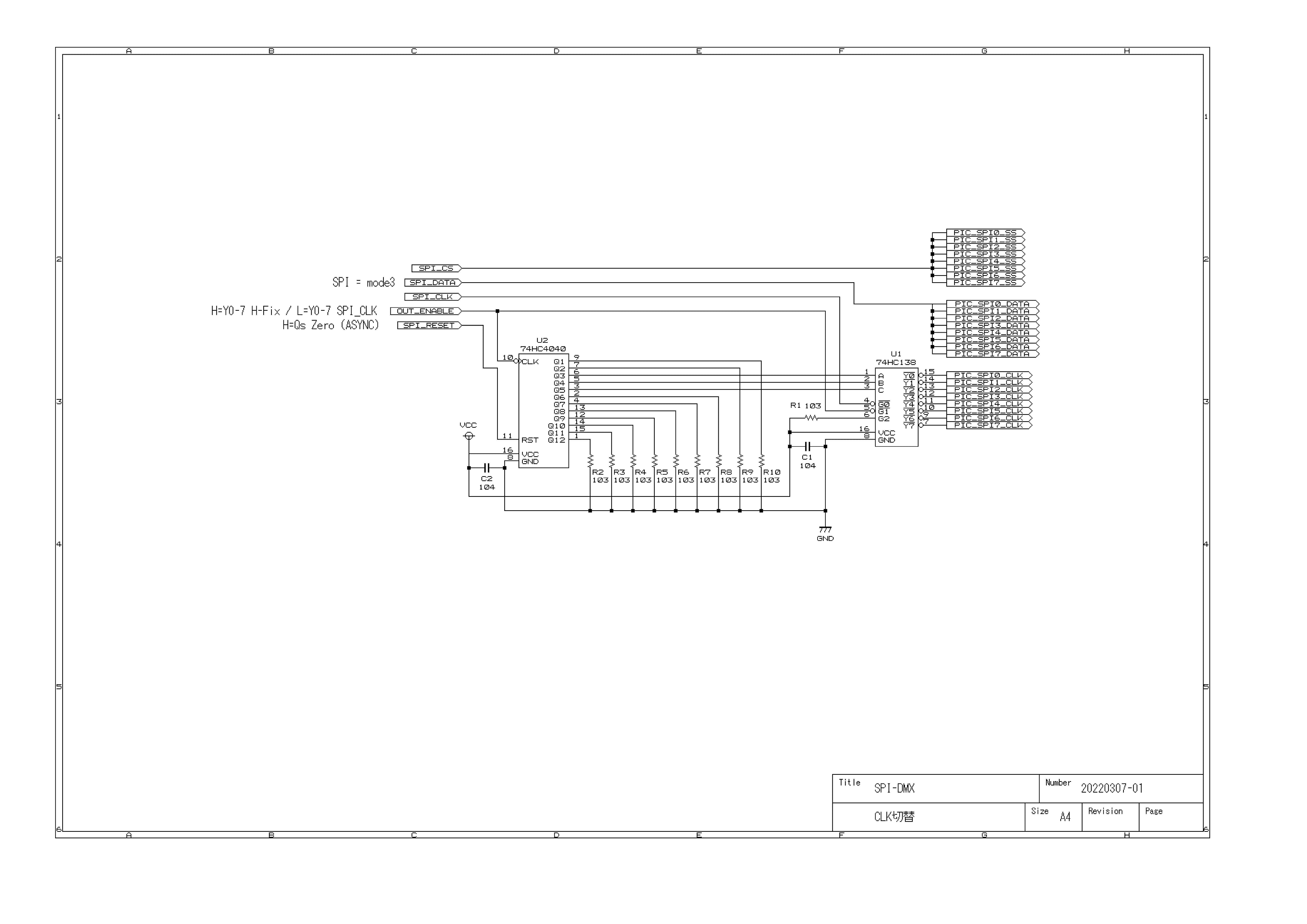

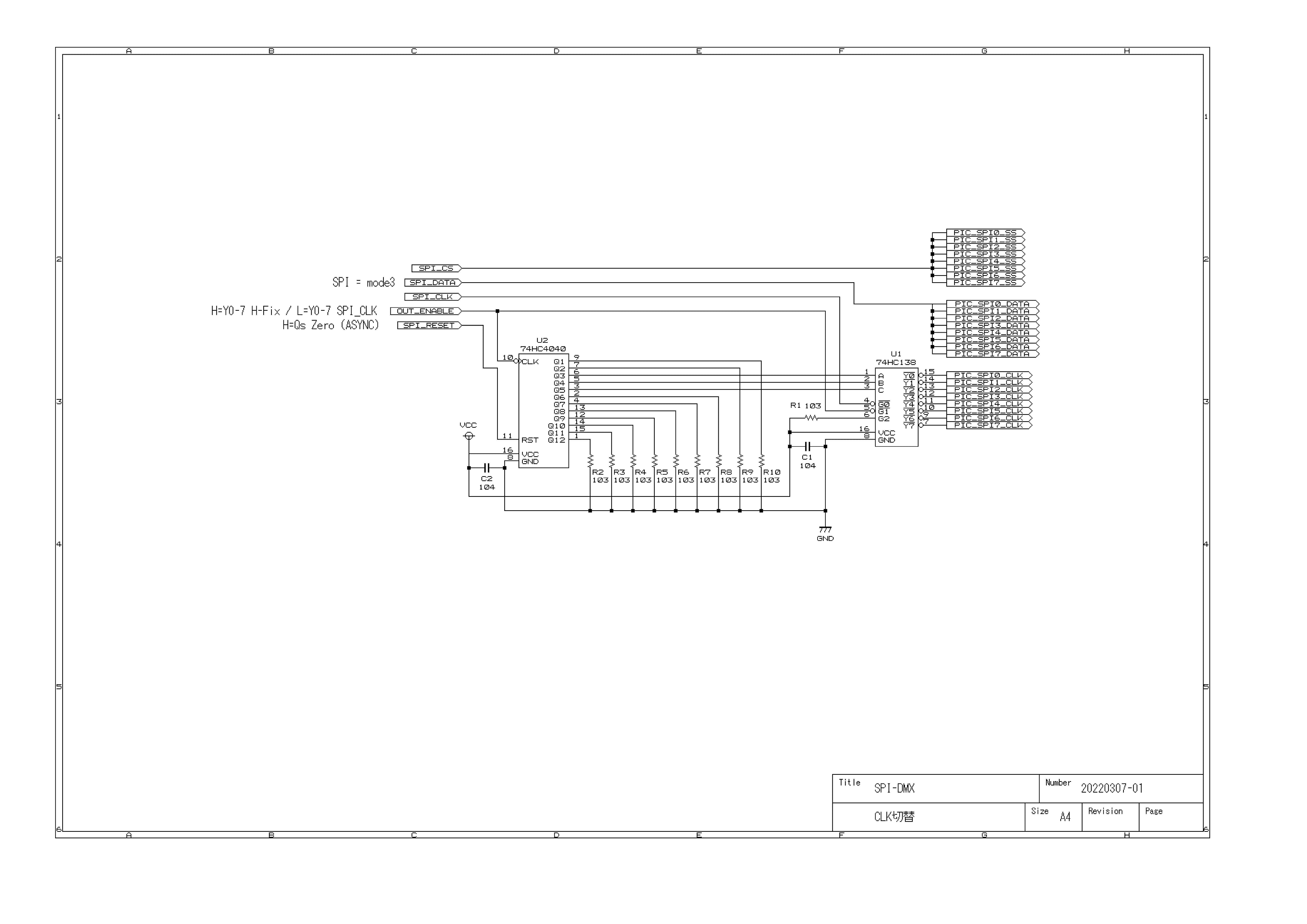

RaspberryPiからレガシーDMXを出力する方法を妄想しています。

直接出すのは無理があります。UARTはありますが、2系統出すのが関の山。BreakTimeも出しにくい。

ならば、RaspberryPiからはSPIで出力し、PICで250kbpsのUARTに変換するのがいいかなと。

RaspberryPiからCS(チップセレクト)を使ってPICを選択するのがノーマルな方法ですが、レガシーDMXを出来る限り数多くだすには効率が悪い。SPIを休みなく送りつけたらPICは処理しきれませんので1ワード毎に休み時間を入れないといけない。また、PIC1個毎に一気にデータを送り付けるにはPICがデータをキャッシュ出来なければなりませんが、512バイト以上のメモリを持ったPICは選択肢が少なくピン数も多い。

しかるに、SPIを普通に使ったら2系統扱うのが限界だと思われます。

で、考えた方法が、複数のPIC(レガシーDMX1系統に付き1個使用)がRaspberryPiから1個に見える方法です。

RaspberryPiからは複数のユニバースのデータを適切に並べ替えて一気に送出します。RaspberryPiにとっては一番ストレスが無い方法です。

もちろんPICはこれを捌くことが出来ませんから、RaspberryPiとPICの間に仕掛けを入れます。

SPIはクロック同期型の送信方法ですからデータ線の他にクロック線があります。受信はクロックによって実行されますので、CSがアクティブでも、データ線に変化があっても、クロックが伴わなければ何も起こりません。通常ならCSを用いて受信先を決定しますが、クロックの出力先を仕分けても同じことです。

送信が始まって1から8カウントの間は1番目のPICへSPIのクロックを送り、9から16カウントの間は2番目のPICへSPIのクロックを送り・・・以下末番のPICまで繰り返します。RaspberryPiから送信があっても、クロックが行かない受信器にとってはワードとワードの間の休み時間でしかありません。

これなら、送信するRaspberryPiからはPIC達が1個に見え、受信するPIC達には自分宛のデータがだけが届きます。RaspberryPiが休みなく送信してもPIC側は他が受信している間に処理を進められますし、RaspberryPiの送信タイミングが適切であれば受信したSPIのデータをUARTに渡すだけでPIC内でのスタックは不要です。ピン数が少ないPIC12F1822でも対応可能ということ。

これを実現するクロックの仕分けは汎用ロジックICで行います。

バイナリカウンタ74HC4040

3to8 ラインデコーダ TC74HC138

この二つです。

数日前はGALを使おうかと思ったのですが、16ピンの汎用ロジック2個で可能ならこちらの方がいいかと。ファームウェア書かなくていいし、安いし、30年以上確実に動くし。

バイナリカウンタはクロックをカウントして2進数相当の出力をするICです。これにSPIクロックを入力し、下から4~6bit目の出力を使います。SPIクロックの8倍周期でカウントされる3bitのバイナリと見なせます。

8倍周期の3bitのバイナリをラインデコーダに入れます。ラインデコーダは入力された3bitのバイナリに相当するピンだけ出力します。このデコーダにSPIのクロックも入れれば8カウント毎に送り先が切り替わるクロックが出力されます。

SPIのモードは74HC4040の特性に合わせてmode3がよいと思われます。

文章で伝わりにくいのは承知していますが、アイデアがまとまってスッキリした。

オレメモってことで。

整理しきらないとモヤモヤして本業が手に付かなかったので回路図を描いてみました。気分スッキリ。

折角なので揚げてみました。

クリックして表示されるモノはぼやけてしまいますので、回路を追いたい方はサムネのリンク先の画像本体をダウンロードして見てください。

追記

回路図に間違い発見!

74HC4040のCLKにはSPI_CLKが入らないといけません。

74HC4040から74HC138のA,B,Cに行くのもQ4,Q5,Q6です。なら74HC4020でもいいな。

データは手直ししましたが、ここに再アップするのは面倒。まぁいいか。

さらに追記

クロックカウントの考え方が根本的に間違っているような気が・・・74HC4040(4020)のカウントの進み方がズレてね?最初のビットをサンプリングする前に1カウントされてしまうぞ。

ならばSPIをmode0で使えばいいか?mode0ならアイドル・ローだから74HC138ではなく74HC238か?

考え直し。

#電子工作 #RaspberryPi

直接出すのは無理があります。UARTはありますが、2系統出すのが関の山。BreakTimeも出しにくい。

ならば、RaspberryPiからはSPIで出力し、PICで250kbpsのUARTに変換するのがいいかなと。

RaspberryPiからCS(チップセレクト)を使ってPICを選択するのがノーマルな方法ですが、レガシーDMXを出来る限り数多くだすには効率が悪い。SPIを休みなく送りつけたらPICは処理しきれませんので1ワード毎に休み時間を入れないといけない。また、PIC1個毎に一気にデータを送り付けるにはPICがデータをキャッシュ出来なければなりませんが、512バイト以上のメモリを持ったPICは選択肢が少なくピン数も多い。

しかるに、SPIを普通に使ったら2系統扱うのが限界だと思われます。

で、考えた方法が、複数のPIC(レガシーDMX1系統に付き1個使用)がRaspberryPiから1個に見える方法です。

RaspberryPiからは複数のユニバースのデータを適切に並べ替えて一気に送出します。RaspberryPiにとっては一番ストレスが無い方法です。

もちろんPICはこれを捌くことが出来ませんから、RaspberryPiとPICの間に仕掛けを入れます。

SPIはクロック同期型の送信方法ですからデータ線の他にクロック線があります。受信はクロックによって実行されますので、CSがアクティブでも、データ線に変化があっても、クロックが伴わなければ何も起こりません。通常ならCSを用いて受信先を決定しますが、クロックの出力先を仕分けても同じことです。

送信が始まって1から8カウントの間は1番目のPICへSPIのクロックを送り、9から16カウントの間は2番目のPICへSPIのクロックを送り・・・以下末番のPICまで繰り返します。RaspberryPiから送信があっても、クロックが行かない受信器にとってはワードとワードの間の休み時間でしかありません。

これなら、送信するRaspberryPiからはPIC達が1個に見え、受信するPIC達には自分宛のデータがだけが届きます。RaspberryPiが休みなく送信してもPIC側は他が受信している間に処理を進められますし、RaspberryPiの送信タイミングが適切であれば受信したSPIのデータをUARTに渡すだけでPIC内でのスタックは不要です。ピン数が少ないPIC12F1822でも対応可能ということ。

これを実現するクロックの仕分けは汎用ロジックICで行います。

バイナリカウンタ74HC4040

3to8 ラインデコーダ TC74HC138

この二つです。

数日前はGALを使おうかと思ったのですが、16ピンの汎用ロジック2個で可能ならこちらの方がいいかと。ファームウェア書かなくていいし、安いし、30年以上確実に動くし。

バイナリカウンタはクロックをカウントして2進数相当の出力をするICです。これにSPIクロックを入力し、下から4~6bit目の出力を使います。SPIクロックの8倍周期でカウントされる3bitのバイナリと見なせます。

8倍周期の3bitのバイナリをラインデコーダに入れます。ラインデコーダは入力された3bitのバイナリに相当するピンだけ出力します。このデコーダにSPIのクロックも入れれば8カウント毎に送り先が切り替わるクロックが出力されます。

SPIのモードは74HC4040の特性に合わせてmode3がよいと思われます。

文章で伝わりにくいのは承知していますが、アイデアがまとまってスッキリした。

オレメモってことで。

整理しきらないとモヤモヤして本業が手に付かなかったので回路図を描いてみました。気分スッキリ。

折角なので揚げてみました。

クリックして表示されるモノはぼやけてしまいますので、回路を追いたい方はサムネのリンク先の画像本体をダウンロードして見てください。

追記

回路図に間違い発見!

74HC4040のCLKにはSPI_CLKが入らないといけません。

74HC4040から74HC138のA,B,Cに行くのもQ4,Q5,Q6です。なら74HC4020でもいいな。

データは手直ししましたが、ここに再アップするのは面倒。まぁいいか。

さらに追記

クロックカウントの考え方が根本的に間違っているような気が・・・74HC4040(4020)のカウントの進み方がズレてね?最初のビットをサンプリングする前に1カウントされてしまうぞ。

ならばSPIをmode0で使えばいいか?mode0ならアイドル・ローだから74HC138ではなく74HC238か?

考え直し。

#電子工作 #RaspberryPi

2022年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ANSIエスケープシーケンスは何とかモノになりました。

画面の試作段階ですから受信データを表示することは出来ませんので、仮のnumpy.arrayを加算し続ける処理で動きを確認しています。インクリメントした値の256の剰余(割った余り)です。

チラつくことなく求める動作をしていますし、画面処理の負荷は(topにて)7%くらい。いいんでないか?

ちなみにpi4のCPUは4coreなので、topコマンドでの最大値は400%です。

この後はArt-Netの受信とキー操作です。

Art-Netはsocket通信で受信したパケット(バイナリ)を適切に変換してデータ化するだけです。通信の難しいことはライブラリがやってくれるので、たぶん、それ程難しくはないと思います。

キー入力は最終的なコマンド実行までどう持っていくかです。様々な手順が考えられますが、どうやるのがいいかよく考えてみましょう。

#RaspberryPi #Python

画面の試作段階ですから受信データを表示することは出来ませんので、仮のnumpy.arrayを加算し続ける処理で動きを確認しています。インクリメントした値の256の剰余(割った余り)です。

チラつくことなく求める動作をしていますし、画面処理の負荷は(topにて)7%くらい。いいんでないか?

ちなみにpi4のCPUは4coreなので、topコマンドでの最大値は400%です。

この後はArt-Netの受信とキー操作です。

Art-Netはsocket通信で受信したパケット(バイナリ)を適切に変換してデータ化するだけです。通信の難しいことはライブラリがやってくれるので、たぶん、それ程難しくはないと思います。

キー入力は最終的なコマンド実行までどう持っていくかです。様々な手順が考えられますが、どうやるのがいいかよく考えてみましょう。

#RaspberryPi #Python

ANSIエスケープシーケンスのチラつきの原因がわかりました。

行削除です。コードは'\033[2K'。

上書きしないと文字が消えないので行を削除してから書いていたのですが、消すのではなく空白で上書きすることで解決しました。

いやはや。

#RaspberryPi #Python

行削除です。コードは'\033[2K'。

上書きしないと文字が消えないので行を削除してから書いていたのですが、消すのではなく空白で上書きすることで解決しました。

いやはや。

#RaspberryPi #Python

2021年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

作っても作っても課題が終わりません。

今はちょっと大きな木箱を修理しています。

屋外に置くPCのケースですが、湿気でやられてしまったので防水をやり直しです。

#ガチ工作

今はちょっと大きな木箱を修理しています。

屋外に置くPCのケースですが、湿気でやられてしまったので防水をやり直しです。

#ガチ工作