全年全月1日の投稿[43件](2ページ目)

2024年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

工作部屋の掃除は一段落を迎えました。断捨離は家全体の掃除をしてからにしようと思います。いや、家全体の断捨離を一気にやる感じです。断捨離をしたら家全体を改めて掃除して仕上げるという運び。掃除マメとは真逆ですが、スイッチが入ると徹底的にやりたくなるらしい。

家屋掃除の2大天敵と言えば台所とお風呂場でしょうか。お風呂場は台所用品の掃除で多用しますのでまずは台所です。毎日料理をするワケではないものの油汚れは着いてしまいます。以前は何種類かの洗剤を試しながらやりましたが、今回はスチームクリーナーと粉石鹸のみでチャレンジ。

その昔母に聞いたのですが、油汚れの巨塔である換気扇は外してバラシて粉石鹸を溶いたお湯に漬けておくのがいいとか。専用洗剤の様に対象の汚れを短時間で落とすことは出来ないものの、漬け置きすると油汚れがヌルっと落ちるそうな。手始めに油汚れが付いた小物を一晩漬けてみたところヌルっと落ちました。すすぎも一瞬でした。油がこびり付いたレンジの五徳も一晩漬けてスチールウールで軽く擦るとキレイサッパリ。100年前からありそうな石鹸がここまでとは凄いですね。一晩漬ける時間は必要ですが、漬けてすすぐだけですから作業自体は楽。次のオフで換気扇にチャレンジの予定。

スチームクリーナーは油汚れや手垢、タバコのヤニに強い感じ。物に合わせたノズルを付けてスチームを当てながら擦るとみるみる落ちます。もちろん物の材質と汚れの性質によってはダメなこともありますが守備範囲は広い。壁紙や床などもムートンカバーを付けたノズルでかなり行けます。洗剤や薬品をかけたくないところには最強と言ってもよく、石鹸水で洗った物の石鹸を落としきるのにも良さそうです。初期投資はそれなりにしますが、結果的にはコスパが良いと思われます。

油の質は違うものの、機材類のメンテナンスにも応用できそうです。

#器具の修理

家屋掃除の2大天敵と言えば台所とお風呂場でしょうか。お風呂場は台所用品の掃除で多用しますのでまずは台所です。毎日料理をするワケではないものの油汚れは着いてしまいます。以前は何種類かの洗剤を試しながらやりましたが、今回はスチームクリーナーと粉石鹸のみでチャレンジ。

その昔母に聞いたのですが、油汚れの巨塔である換気扇は外してバラシて粉石鹸を溶いたお湯に漬けておくのがいいとか。専用洗剤の様に対象の汚れを短時間で落とすことは出来ないものの、漬け置きすると油汚れがヌルっと落ちるそうな。手始めに油汚れが付いた小物を一晩漬けてみたところヌルっと落ちました。すすぎも一瞬でした。油がこびり付いたレンジの五徳も一晩漬けてスチールウールで軽く擦るとキレイサッパリ。100年前からありそうな石鹸がここまでとは凄いですね。一晩漬ける時間は必要ですが、漬けてすすぐだけですから作業自体は楽。次のオフで換気扇にチャレンジの予定。

スチームクリーナーは油汚れや手垢、タバコのヤニに強い感じ。物に合わせたノズルを付けてスチームを当てながら擦るとみるみる落ちます。もちろん物の材質と汚れの性質によってはダメなこともありますが守備範囲は広い。壁紙や床などもムートンカバーを付けたノズルでかなり行けます。洗剤や薬品をかけたくないところには最強と言ってもよく、石鹸水で洗った物の石鹸を落としきるのにも良さそうです。初期投資はそれなりにしますが、結果的にはコスパが良いと思われます。

油の質は違うものの、機材類のメンテナンスにも応用できそうです。

#器具の修理

2024年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

能登半島沖を震源とする地震が発生です。

被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます。

元旦だというのに・・・とか思ってしまいますが、地震ナマズ様に異議を申し立てても仕方ありません。

#自然災害

被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます。

元旦だというのに・・・とか思ってしまいますが、地震ナマズ様に異議を申し立てても仕方ありません。

#自然災害

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

年越しは工作で・・・と思ったのですが、PICの書き込み器を勤務先に置いてきてしまい先に進めなくなってしまったので旧年中に寝てしまいました。年越しを眠って過ごすのは何年ぶりでしょう。

飲酒運転はご法度なので仕方ありませんが、早起きして頭を剃りあげたので取ってきます。

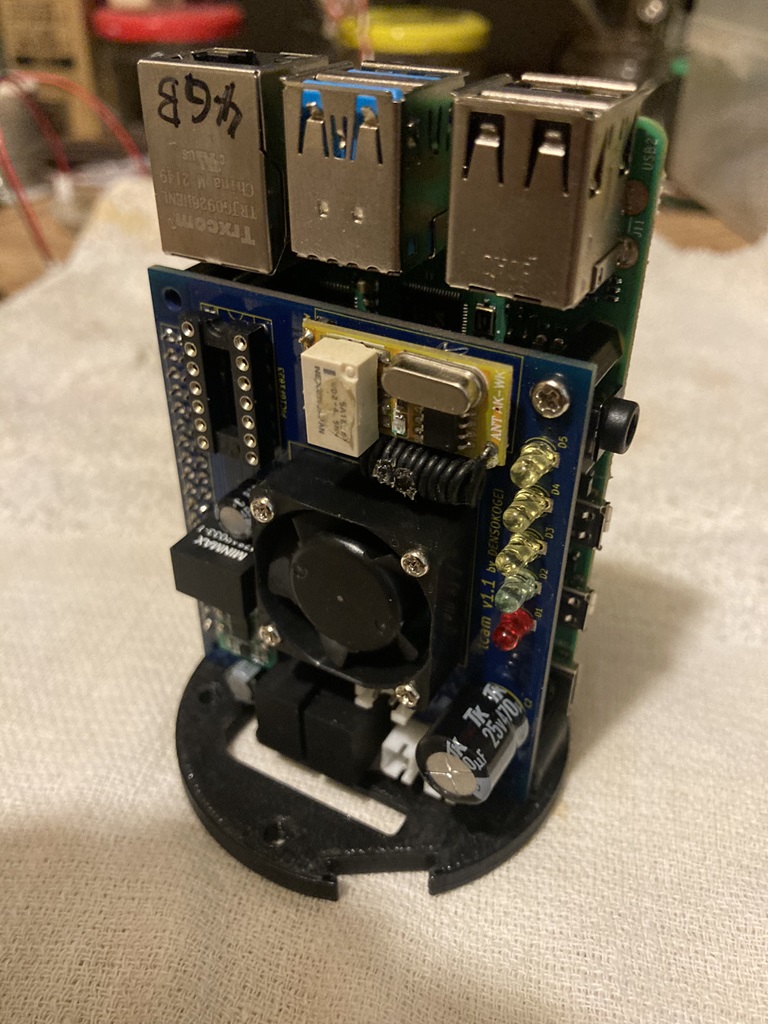

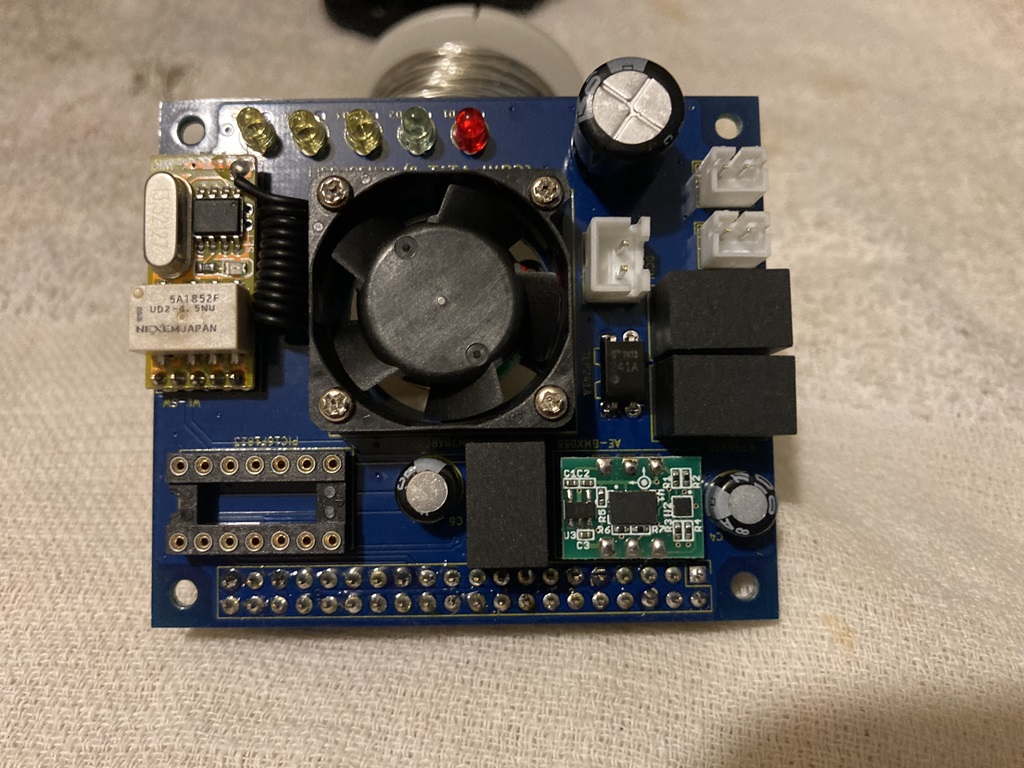

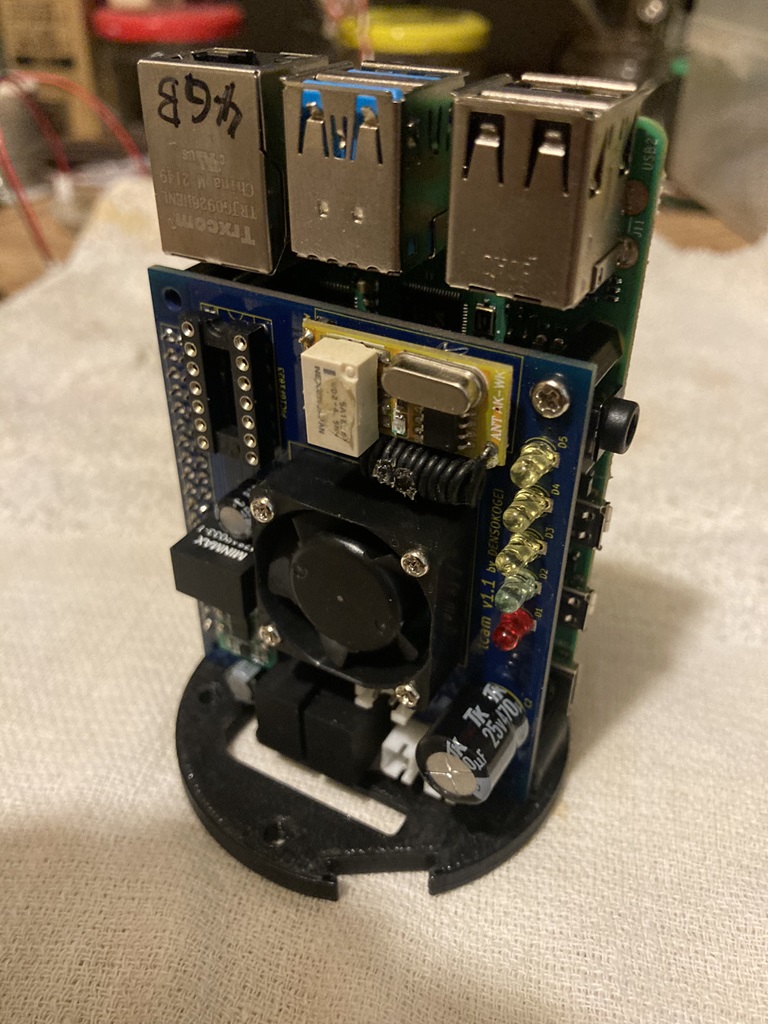

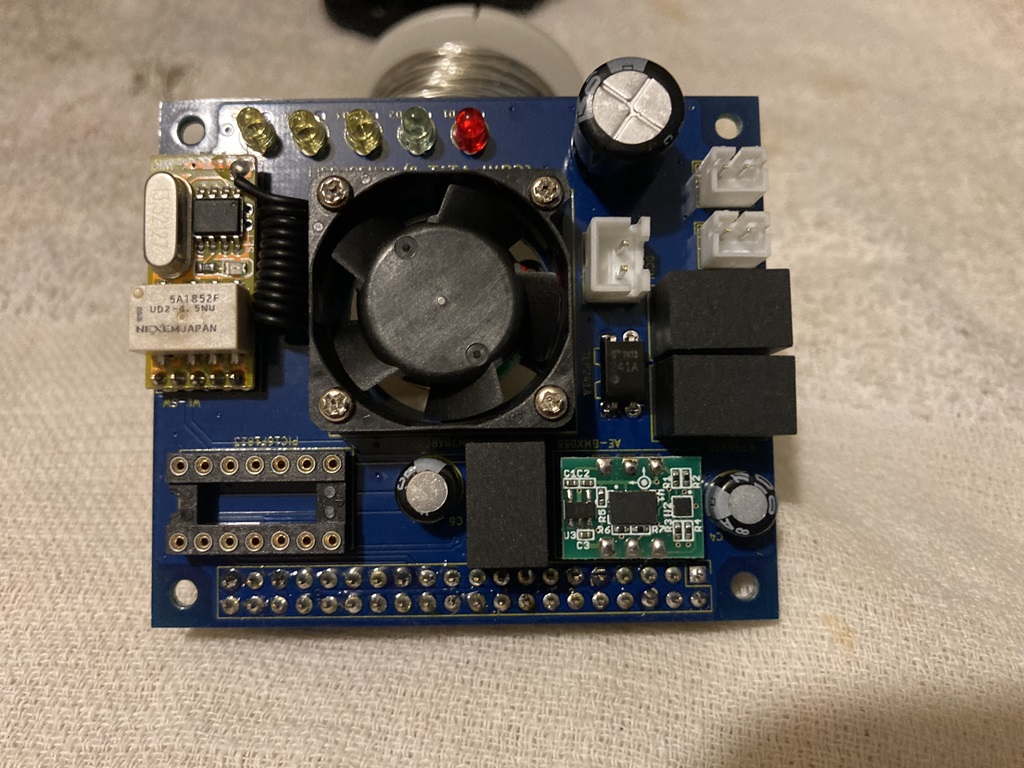

こんなん作ってました。

これが何かは書けないのですが、RaspberryPiに装着する拡張ボードです。RaspberryPiは拡張ボードを作れると激的に用途が広がります。

まぁまぁ綺麗に見えるのでアリです。

#器具の製作

本年もよろしくお願いいたします。

年越しは工作で・・・と思ったのですが、PICの書き込み器を勤務先に置いてきてしまい先に進めなくなってしまったので旧年中に寝てしまいました。年越しを眠って過ごすのは何年ぶりでしょう。

飲酒運転はご法度なので仕方ありませんが、早起きして頭を剃りあげたので取ってきます。

こんなん作ってました。

これが何かは書けないのですが、RaspberryPiに装着する拡張ボードです。RaspberryPiは拡張ボードを作れると激的に用途が広がります。

まぁまぁ綺麗に見えるのでアリです。

#器具の製作

2023年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

午前中の作業が早く終わって時間が半端に空いたのでLED-Barの脚を組んでみました。

吊るし塗装の状態です。

溶接がヘタクソなのはご愛嬌。こんな溶接がされた物に体を預けたくありませんが、小物の脚ですからいいかなと。

メスダボの内側の防錆をどうするか考えてしまいましたが、缶スプレーを一瞬吹き付けすればいけるようです。ダレないように本当に一瞬ですから数回吹き付ける必要がありそうです。

塗装の前に本体に取り付けてみましたがイイ感じ。

#器具の製作

吊るし塗装の状態です。

溶接がヘタクソなのはご愛嬌。こんな溶接がされた物に体を預けたくありませんが、小物の脚ですからいいかなと。

メスダボの内側の防錆をどうするか考えてしまいましたが、缶スプレーを一瞬吹き付けすればいけるようです。ダレないように本当に一瞬ですから数回吹き付ける必要がありそうです。

塗装の前に本体に取り付けてみましたがイイ感じ。

#器具の製作

2023年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

FIFOの動作チェックをしました。

バク無し・・・嬉しいような怖いような。

FIFOはループメモリです。例えば10個のメモリを使うなら10個目を書いた後は1個目から書きます。これを続けます。読出しも同じ。

ただ、読出しと書き込みはタイミングがシンクしませんので、読出しが書き込みを追い越さないこと、書き込みは一周以上先行しないことが重要です。これらの確認も出来ました。

処理のタイミングとしては、読出しはLTCの送出に合わせてになりますが、書き込み(パソコンへのデータ要求とも言う)はメモリが空いたら行います。

パソコンとの通信速度がLTCの送信速度より十分に速く、パソコン側のレスポンスも十分に早ければタイミングがズレることはありません。たぶん。

読出しが書き込みに追いついてしまえばデータが無いことになりますので、新しいデータが入るまでLTCを送出しないだけです。

#PIC #タイムコード

バク無し・・・嬉しいような怖いような。

FIFOはループメモリです。例えば10個のメモリを使うなら10個目を書いた後は1個目から書きます。これを続けます。読出しも同じ。

ただ、読出しと書き込みはタイミングがシンクしませんので、読出しが書き込みを追い越さないこと、書き込みは一周以上先行しないことが重要です。これらの確認も出来ました。

処理のタイミングとしては、読出しはLTCの送出に合わせてになりますが、書き込み(パソコンへのデータ要求とも言う)はメモリが空いたら行います。

パソコンとの通信速度がLTCの送信速度より十分に速く、パソコン側のレスポンスも十分に早ければタイミングがズレることはありません。たぶん。

読出しが書き込みに追いついてしまえばデータが無いことになりますので、新しいデータが入るまでLTCを送出しないだけです。

#PIC #タイムコード

気分転換にFIFOを書いてみました。初期設定を含めても50行くらいです。

ループメモリを非同期で読み書きする構造ですから、それぞれのアドレスカウンタの扱いが肝です。当初悩んだものの、条件を整理すれば案外簡単でした。アルゴリズムの設計大事です。

こういったモジュールは例外も想定して慎重に動作確認をしなければなりませんが、実機だと確認が難しいのでMPLABXのシュミレータの出番です。ステップ毎のレジスタの変化を観察したいのです。

MPLABXのシュミレーターは使い方がイマイチわからんのですが、操作メニューが違うだけでやることはv8.92と同じでしょうから、先達の書き込みを参考に探ってみます。

追記

シュミレーターの使い方は次のサイトがわかりやすい。というか、この通りにやったらシュミレート出来ました。

MPLAB X の使い方(Simulator編)

MPLABv8.92とはデザインが違いますが、やっていることは同じなので慣れればいいかなと。PICの中身を知らないと何が何やらですけど・・・

テスト用に少し書き換えればFIFOの挙動をチェック出来ます。

#PIC

ループメモリを非同期で読み書きする構造ですから、それぞれのアドレスカウンタの扱いが肝です。当初悩んだものの、条件を整理すれば案外簡単でした。アルゴリズムの設計大事です。

こういったモジュールは例外も想定して慎重に動作確認をしなければなりませんが、実機だと確認が難しいのでMPLABXのシュミレータの出番です。ステップ毎のレジスタの変化を観察したいのです。

MPLABXのシュミレーターは使い方がイマイチわからんのですが、操作メニューが違うだけでやることはv8.92と同じでしょうから、先達の書き込みを参考に探ってみます。

追記

シュミレーターの使い方は次のサイトがわかりやすい。というか、この通りにやったらシュミレート出来ました。

MPLAB X の使い方(Simulator編)

MPLABv8.92とはデザインが違いますが、やっていることは同じなので慣れればいいかなと。PICの中身を知らないと何が何やらですけど・・・

テスト用に少し書き換えればFIFOの挙動をチェック出来ます。

#PIC

MUSES02D化したDI-1はとても良い音ですが、どこか物足りない。オペアンプが鳴りきっていないというか躓いているような気がするのです。勘ですが、入口か出口のコンデンサがMUSES02Dに対して性能不足の様に感じます。

当初はオペアンプの交換に留めようと思ったのですが、コンデンサは安価で元に戻すのも簡単なので試してみようかと。

別な部品と共にコンデンサも手配しました。

#音の世界

当初はオペアンプの交換に留めようと思ったのですが、コンデンサは安価で元に戻すのも簡単なので試してみようかと。

別な部品と共にコンデンサも手配しました。

#音の世界

2023年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

商売柄CDを大量に焼くことがあります。

今となっては選挙委員会からの依頼がメインですが、外注するには少ないけど手焼きするにはそこそこという枚数です。

これをやるにはデュプリケーターを使うのが王道ですが、ドライブを限界まで搭載したパソコンを使う手もあります。所属会社ではデュプリケーターがとても高価だった時代の名残りでそういうパソコンを使っています。

ところがです、このパソコンがどうも不調。動くには動くけれどエラーで頻繁に止まる。あまりに頻発するので改めてチェックしたところメモリーが不良。正しくはマザーボードのDIMMスロットの一つがダメのようです。

メモリの搭載量は減るものの、不良と思われるスロットを使わないセッティングにして回復。

改めてメモリーチェックをしていますがエラーは出ていません。動作も快調です。

必ずしもではありますが、不調のパソコンはメモリーチェックをした方がいいですね。

不調ならメモリを交換するか機体の入れ替えとなりますが、原因を特定するには良い方法です。

WindowsならOSの機能にありますし、重チェックをしたいならMemtest86というフリーウェアがお勧めです。

#パソコン

今となっては選挙委員会からの依頼がメインですが、外注するには少ないけど手焼きするにはそこそこという枚数です。

これをやるにはデュプリケーターを使うのが王道ですが、ドライブを限界まで搭載したパソコンを使う手もあります。所属会社ではデュプリケーターがとても高価だった時代の名残りでそういうパソコンを使っています。

ところがです、このパソコンがどうも不調。動くには動くけれどエラーで頻繁に止まる。あまりに頻発するので改めてチェックしたところメモリーが不良。正しくはマザーボードのDIMMスロットの一つがダメのようです。

メモリの搭載量は減るものの、不良と思われるスロットを使わないセッティングにして回復。

改めてメモリーチェックをしていますがエラーは出ていません。動作も快調です。

必ずしもではありますが、不調のパソコンはメモリーチェックをした方がいいですね。

不調ならメモリを交換するか機体の入れ替えとなりますが、原因を特定するには良い方法です。

WindowsならOSの機能にありますし、重チェックをしたいならMemtest86というフリーウェアがお勧めです。

#パソコン

2023年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

Art-Netの送信にも成功しました。

受信値を転送するだけですが、Art-Netデコーダから正常と思われる値が出力されています。

今日は終わりにしますが、大きな課題がクリア出来て大満足です。

ただ、8ユニバースを出力しているdot2が一杯いっぱいの様子。発熱も凄いし画面もコマ送りです。

ちなみにですが、recvfrom()の4番目のパラメータを「MSG_DONTWAIT」にすると受信待ちしません。先達の例では待ちアリの「0」を定義してioctl()に待ち無し(ノンブロッキング)を設定していることが多いのですが、「MSG_DONTWAIT」を使った方がストレスが無い感じ。

で、気付いたのですが、C言語は速い。速いが故の対策が必要になる始末。受送信テストでは終了のためのキー入力やタイムアウトを入れるのが面倒だったのでfor文による一定回数の繰り返しで試したのですが、受信待ちを無くした後はPythonでの実験の際に使った回数では一瞬で終わってしまいます。プログラムが間違っているのかと思う程でした。てことは、あまりにも無意味な回数recvfrom()を呼んでいることになりますので、受信が無い場合は100~500usecくらい待ちを入れた方がいいみたいです。バッファを読みに行っているだけなので気にしなくていいって話もありますが、ANSIエスケープシーケンスを用いた画面表示も適度な待ちを入れないと画面がフリッカーを起こす程です。数か月かかりましたが、C言語を勉強して良かったと思います。遅いのを対策するのは大変ですが、速いのを抑え込むのは比較的簡単ですからね。

ここまで速いとマルチプロセスを使わなくてもいいのではないか?って気持ちも芽生えます。使った方が速さ以外に都合が良いこともあるので使いますケド。

基本的な受送信が確認出来ましたので、関数化しつつArt-Net(正しくはArt-DMX)のデコード/エンコードも書きましょう。

#[Art-Net] #C言語

受信値を転送するだけですが、Art-Netデコーダから正常と思われる値が出力されています。

今日は終わりにしますが、大きな課題がクリア出来て大満足です。

ただ、8ユニバースを出力しているdot2が一杯いっぱいの様子。発熱も凄いし画面もコマ送りです。

ちなみにですが、recvfrom()の4番目のパラメータを「MSG_DONTWAIT」にすると受信待ちしません。先達の例では待ちアリの「0」を定義してioctl()に待ち無し(ノンブロッキング)を設定していることが多いのですが、「MSG_DONTWAIT」を使った方がストレスが無い感じ。

で、気付いたのですが、C言語は速い。速いが故の対策が必要になる始末。受送信テストでは終了のためのキー入力やタイムアウトを入れるのが面倒だったのでfor文による一定回数の繰り返しで試したのですが、受信待ちを無くした後はPythonでの実験の際に使った回数では一瞬で終わってしまいます。プログラムが間違っているのかと思う程でした。てことは、あまりにも無意味な回数recvfrom()を呼んでいることになりますので、受信が無い場合は100~500usecくらい待ちを入れた方がいいみたいです。バッファを読みに行っているだけなので気にしなくていいって話もありますが、ANSIエスケープシーケンスを用いた画面表示も適度な待ちを入れないと画面がフリッカーを起こす程です。数か月かかりましたが、C言語を勉強して良かったと思います。遅いのを対策するのは大変ですが、速いのを抑え込むのは比較的簡単ですからね。

ここまで速いとマルチプロセスを使わなくてもいいのではないか?って気持ちも芽生えます。使った方が速さ以外に都合が良いこともあるので使いますケド。

基本的な受送信が確認出来ましたので、関数化しつつArt-Net(正しくはArt-DMX)のデコード/エンコードも書きましょう。

#[Art-Net] #C言語