タグ「電子工作」を含む投稿[108件](6ページ目)

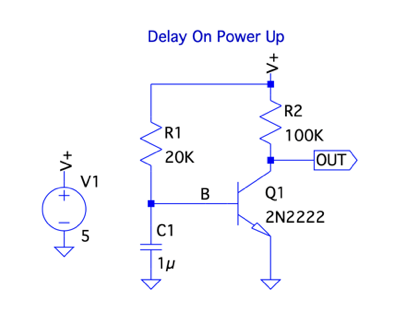

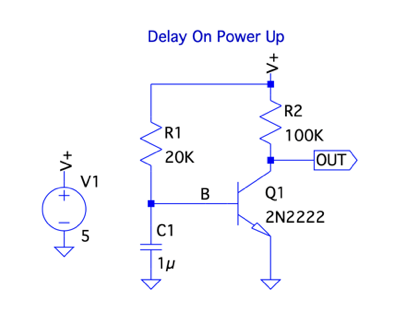

電源の投入を遅らせる方法は「オン・ディレイ」と呼ばれる方法だそうです。

「QC Connect」

簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。

主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5~1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。

回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん?コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k~100kΩかな?

リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。

ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな?

この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。

#電子工作

「QC Connect」

簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。

主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5~1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。

回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん?コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k~100kΩかな?

リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。

ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな?

この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。

#電子工作

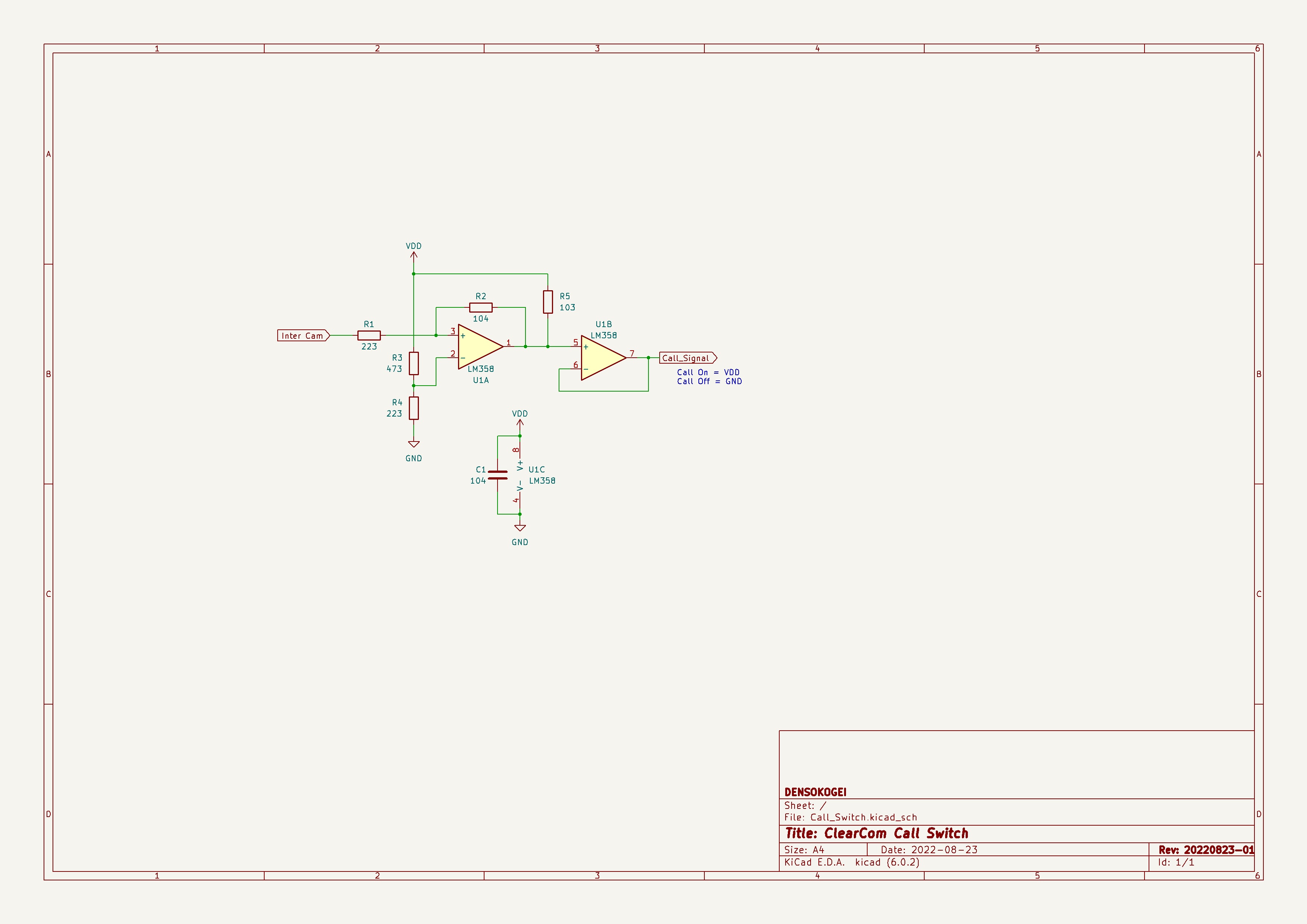

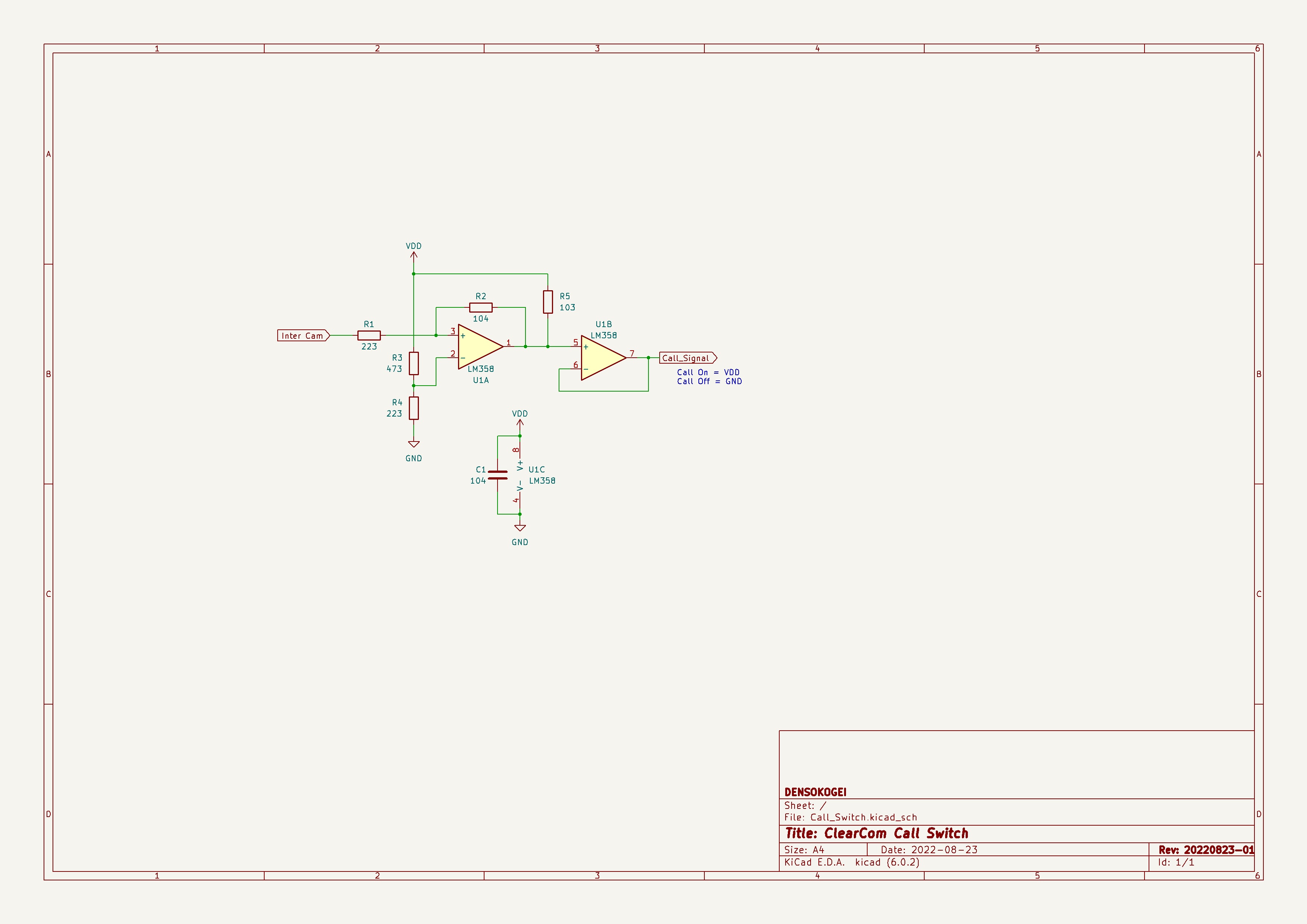

忘れないウチにKiCadで回路図描いておきます。

ベッタベタにオーソドックスで2回路入りのオペアンプであるLM358を使っています。

2回路あるとボルテージフォロアも出来るので計算楽だし部品点数も少ない。

パッケージもDIP、SIP、SMDとあるのでどうにでもなります。

出力はいいとこ10mAmaxです。

#電子工作

ベッタベタにオーソドックスで2回路入りのオペアンプであるLM358を使っています。

2回路あるとボルテージフォロアも出来るので計算楽だし部品点数も少ない。

パッケージもDIP、SIP、SMDとあるのでどうにでもなります。

出力はいいとこ10mAmaxです。

#電子工作

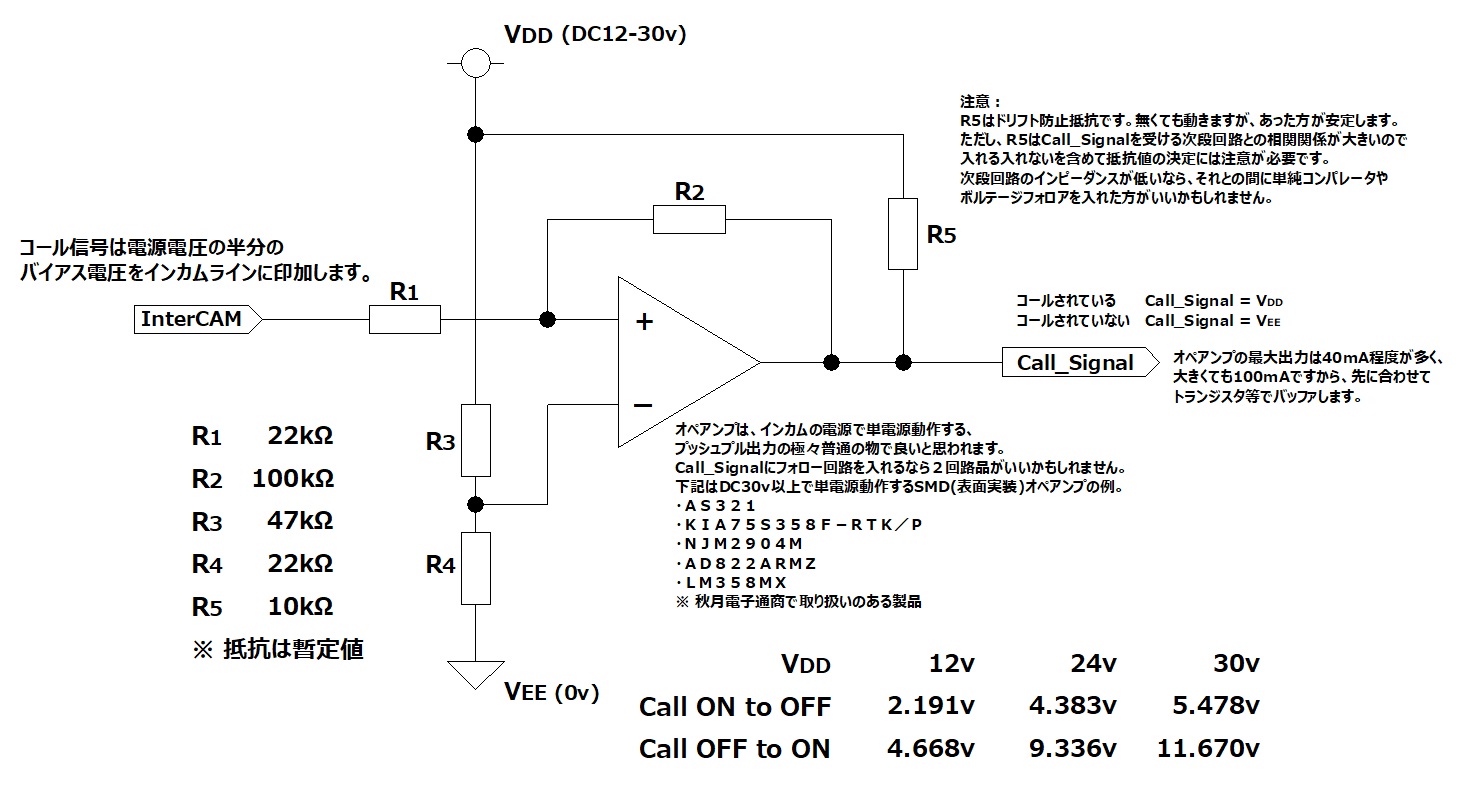

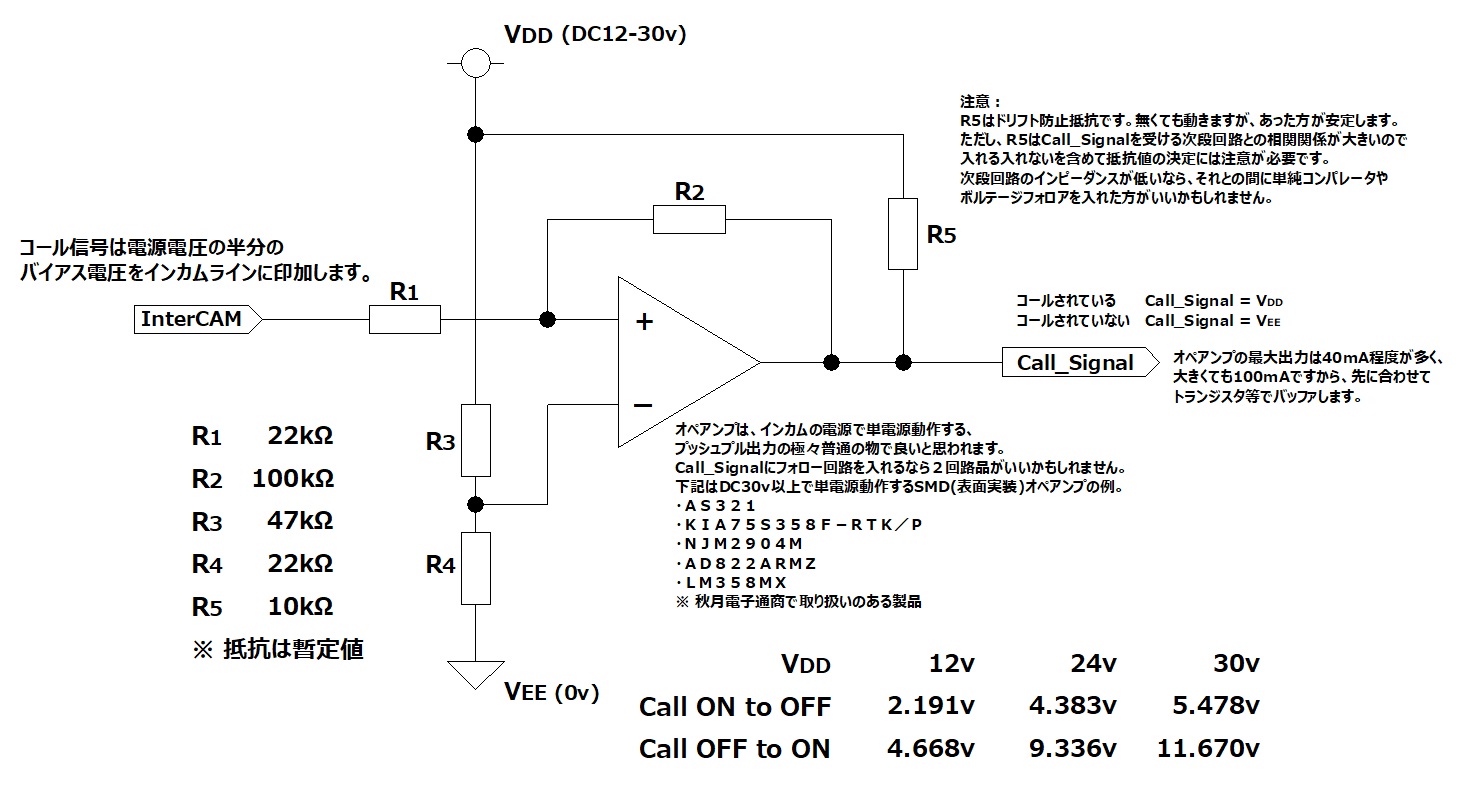

メモ程度ですが、コール信号を取り出す回路を描いてみました。

抵抗の値と結果はネット上のシュミレータで求めたもので実証はしていません。

この値ならインカムラインの音声が+10dBでも誤動作しないハズです。インカムラインの規定値はわかりませんが、実測では0~+4dBでした。

ちなみに、0dBを0.775v、+4dBを1.23v、+10dBを2.45vとする比率で考えています。

R5はドリフト防止抵抗です。無くても動きますがあった方が安定します。Call_Signalを受ける次段回路に合わせて調整するべき要素です。

バッファコンデンサやパスコンは適宜入れてください。

オペアンプ用いたアンプ回路にとても似ていますが、アンプとコンパレータは出力をどこに戻すかが違います。

この回路は非反転のコンパレータで、抵抗を介して出力をプラス端子に戻す構成です。アンプにするなら抵抗を介して出力をマイナス端子に戻します。

オペアンプは抵抗の組み合わせで様々な動作をしますが、回路図的にはとても似たものになるので、よく見ないと何をしているのか勘違いすることが多いです。

#電子工作

抵抗の値と結果はネット上のシュミレータで求めたもので実証はしていません。

この値ならインカムラインの音声が+10dBでも誤動作しないハズです。インカムラインの規定値はわかりませんが、実測では0~+4dBでした。

ちなみに、0dBを0.775v、+4dBを1.23v、+10dBを2.45vとする比率で考えています。

R5はドリフト防止抵抗です。無くても動きますがあった方が安定します。Call_Signalを受ける次段回路に合わせて調整するべき要素です。

バッファコンデンサやパスコンは適宜入れてください。

オペアンプ用いたアンプ回路にとても似ていますが、アンプとコンパレータは出力をどこに戻すかが違います。

この回路は非反転のコンパレータで、抵抗を介して出力をプラス端子に戻す構成です。アンプにするなら抵抗を介して出力をマイナス端子に戻します。

オペアンプは抵抗の組み合わせで様々な動作をしますが、回路図的にはとても似たものになるので、よく見ないと何をしているのか勘違いすることが多いです。

#電子工作

クリアカムの対応をしてて思い出しました。コール信号を取り出す回路が未完成でした。

何をするって意味ではなく、コール信号を受けてリレーなどを動かせたら便利かなと思うのです。

現場で長い待ち時間があったので妄想にふけってみました。

イメージはコールボタンが押されていれば規定電圧を出力し、押されていなければ0vを出力する装置です。オープンコレクタやオープンドレインでもいいでしょう。

まずはベルトパックの動作条件ですが、電圧がDC12-30v、電流が最大35mAです。電流が35mAで足りているかは疑問の残るところですが、この件に関係するのは電源電圧だけなので無視します。余談ですが、以前実験したところDC9vでもギリギリ動きました。

コール信号とはなんぞやですが、インカムラインに電源電圧の約半分のバイアス電圧をかける方式です。30vなら15v、12vなら6vのバイアスがかかります。このバイアス電圧を検出するのです。

具体的な方法はコンパレータを用います。コンパレータとは2つの信号を比較し、プラス端子の電圧が高ければプラス電圧を出力し、マイナス端子の電圧が高ければマイナス電圧を出力する回路(素子)です。簡単に言えば電圧比較器であり、挙動はオペアンプそのものです。ですから、コンパレータとして作られている製品もありますが、選択肢が広く安価なオペアンプを使うのがよいと思います。

検出したいのはインカムラインの電圧が電源電圧の半分より上か下かです。電源電圧を抵抗で半分に分圧したモノ(基準電圧・しきい値)をオペアンプのマイナス入力に接続し、インカムラインをプラス入力に接続すれば基本的な回路は完成です。

問題はインカムラインが音声信号で数v上下することです。電源電圧の半分と比較するだけでは誤認します。インカムラインにローパスフィルタを入れて音声を消してもいいですが、肝心要のインカム音声に影響を与えたくはないので他の方法にしたいところです。

そこで有効な手段がコンパレータにヒステリンス特性を与えることです。ヒステリンスとは、OFFからON、ONからOFFに変化するしきい値をそれぞれ異なる値にする方法です。例えば、OFFからONになるしきい値(上り)を10v、ONからOFFになるしきい値(下り)を5vにするのです。しきい値の間では出力が変化しませんので、ノイズはもとより、今回の様に音声信号が混じっている信号での誤認を避けることが出来ます。

コンパレータにヒステリシス特性を与えるには、入力信号と出力の間に抵抗を直列に二つ入れ、抵抗の間をプラス入力に接続します。抵抗の比率で上りと下りのしきい値を定義出来ます。

しきい値はON電圧の最大値と最小値、振れ幅から求めます。

#電子工作

何をするって意味ではなく、コール信号を受けてリレーなどを動かせたら便利かなと思うのです。

現場で長い待ち時間があったので妄想にふけってみました。

イメージはコールボタンが押されていれば規定電圧を出力し、押されていなければ0vを出力する装置です。オープンコレクタやオープンドレインでもいいでしょう。

まずはベルトパックの動作条件ですが、電圧がDC12-30v、電流が最大35mAです。電流が35mAで足りているかは疑問の残るところですが、この件に関係するのは電源電圧だけなので無視します。余談ですが、以前実験したところDC9vでもギリギリ動きました。

コール信号とはなんぞやですが、インカムラインに電源電圧の約半分のバイアス電圧をかける方式です。30vなら15v、12vなら6vのバイアスがかかります。このバイアス電圧を検出するのです。

具体的な方法はコンパレータを用います。コンパレータとは2つの信号を比較し、プラス端子の電圧が高ければプラス電圧を出力し、マイナス端子の電圧が高ければマイナス電圧を出力する回路(素子)です。簡単に言えば電圧比較器であり、挙動はオペアンプそのものです。ですから、コンパレータとして作られている製品もありますが、選択肢が広く安価なオペアンプを使うのがよいと思います。

検出したいのはインカムラインの電圧が電源電圧の半分より上か下かです。電源電圧を抵抗で半分に分圧したモノ(基準電圧・しきい値)をオペアンプのマイナス入力に接続し、インカムラインをプラス入力に接続すれば基本的な回路は完成です。

問題はインカムラインが音声信号で数v上下することです。電源電圧の半分と比較するだけでは誤認します。インカムラインにローパスフィルタを入れて音声を消してもいいですが、肝心要のインカム音声に影響を与えたくはないので他の方法にしたいところです。

そこで有効な手段がコンパレータにヒステリンス特性を与えることです。ヒステリンスとは、OFFからON、ONからOFFに変化するしきい値をそれぞれ異なる値にする方法です。例えば、OFFからONになるしきい値(上り)を10v、ONからOFFになるしきい値(下り)を5vにするのです。しきい値の間では出力が変化しませんので、ノイズはもとより、今回の様に音声信号が混じっている信号での誤認を避けることが出来ます。

コンパレータにヒステリシス特性を与えるには、入力信号と出力の間に抵抗を直列に二つ入れ、抵抗の間をプラス入力に接続します。抵抗の比率で上りと下りのしきい値を定義出来ます。

しきい値はON電圧の最大値と最小値、振れ幅から求めます。

#電子工作

クリアカムターミネーターはこんな代物です。

本家で手に入るパワーサプライの回路図の片隅にターミネーター(TREM)として記載がある回路です。

┌── インカムライン(3番ピン)

┿

┿ 220Ω(2w)

┿

├─┐

┿ ┷ +

┿ ┬ 10uF(35v)

┿ │ 4.7kΩ(1/2w)

├─┘

┴ GND(1番ピン)

電源DC12-30v(2番ピン)

インカムラインとGNDの間に抵抗2個とコンデンサ1個を入れます。フィルタ回路です。220Ω(2w)に金属皮膜の小型品を使えばノイトリックのXLR-3Pの中に入ります。

これを入れずに電源だけ供給しても動くっちゃ動くのですが、ボリュームを上げると発振します。

言うまでもありませんが、パワーサプライを自作する際に必要な回路です。純正品にこれを追加しても意味はありません。

#電子工作

本家で手に入るパワーサプライの回路図の片隅にターミネーター(TREM)として記載がある回路です。

┌── インカムライン(3番ピン)

┿

┿ 220Ω(2w)

┿

├─┐

┿ ┷ +

┿ ┬ 10uF(35v)

┿ │ 4.7kΩ(1/2w)

├─┘

┴ GND(1番ピン)

電源DC12-30v(2番ピン)

インカムラインとGNDの間に抵抗2個とコンデンサ1個を入れます。フィルタ回路です。220Ω(2w)に金属皮膜の小型品を使えばノイトリックのXLR-3Pの中に入ります。

これを入れずに電源だけ供給しても動くっちゃ動くのですが、ボリュームを上げると発振します。

言うまでもありませんが、パワーサプライを自作する際に必要な回路です。純正品にこれを追加しても意味はありません。

#電子工作

で、クリアカムですが、なんとパワーサプライが足りない。いや、数はあるんです、数は。

クリアカムターミネーターを内蔵したXLR-3Pを小型のACアダプタの先に付けたベルトパック4台までの物なら3-4個あるのです。しかし、それ以上のベルトパックに対応できる物は1台しかありません。なのに6台以上使用する現場が2件被っているのです。

急いでハードオフでジャンク品のACアダプタ(DC19v6A)を買ってきて先端にクリアカムターミネーターを内蔵したXLR-3Pを取り付けて急場しのぎ。本番をやりきれるか心配はありますが、幸い本番日は被ってないので最悪何とかなるっしょ。

ベルトパックのカタログ値は電圧がDC12~30vで消費電流は最大35mAです。電圧はDC10vでも動くのですが、電流は35mAギリギリで換算するとよろしくありません。1AのACアダプタパワーサプライに5台以上接続すると発振したり音声が途切れたりするのです。動かなくはないのですが不安定です。ギリギリの検証はしていませんが、安定して動かすならベルトパック1台あたり250~350mA見当です。クリアカムがダメというより、皮相電力と消費電力の関係よろしくACアダプタが力不足に陥っている様に見受けられます。

そもそも一般的なACアダプタは「安定化電源」ではありません。実際、負荷をかけた状態でACアダプタの電圧波形を見ますと許容範囲ながらも大きな脈(リップル)を打っているモノが少なくありません。ですから、本来は安定化回路を挟むのが望ましく、それが無理でも大きめのコンデンサをバッファとして入れるだけも電圧の安定度が違います。

ちなみに、ACアダプタパワーサプライにはXLR-3Pが1口しか付けられないので現場では分岐する何某を併用することが少なくありません。ならば専用パラボックスを作ってバッファコンデンサを入れたら色んなことが解決するような気もします。

もしベルトパック1台あたり35mA換算で済んでしまったら小さなACアダプタ1個で10台以上動いてしまいます。

・・・重要ポイントは「どんな安定化を施せば台数を増やせるか」です。

#ガチ工作 #電子工作

クリアカムターミネーターを内蔵したXLR-3Pを小型のACアダプタの先に付けたベルトパック4台までの物なら3-4個あるのです。しかし、それ以上のベルトパックに対応できる物は1台しかありません。なのに6台以上使用する現場が2件被っているのです。

急いでハードオフでジャンク品のACアダプタ(DC19v6A)を買ってきて先端にクリアカムターミネーターを内蔵したXLR-3Pを取り付けて急場しのぎ。本番をやりきれるか心配はありますが、幸い本番日は被ってないので最悪何とかなるっしょ。

ベルトパックのカタログ値は電圧がDC12~30vで消費電流は最大35mAです。電圧はDC10vでも動くのですが、電流は35mAギリギリで換算するとよろしくありません。1AのACアダプタパワーサプライに5台以上接続すると発振したり音声が途切れたりするのです。動かなくはないのですが不安定です。ギリギリの検証はしていませんが、安定して動かすならベルトパック1台あたり250~350mA見当です。クリアカムがダメというより、皮相電力と消費電力の関係よろしくACアダプタが力不足に陥っている様に見受けられます。

そもそも一般的なACアダプタは「安定化電源」ではありません。実際、負荷をかけた状態でACアダプタの電圧波形を見ますと許容範囲ながらも大きな脈(リップル)を打っているモノが少なくありません。ですから、本来は安定化回路を挟むのが望ましく、それが無理でも大きめのコンデンサをバッファとして入れるだけも電圧の安定度が違います。

ちなみに、ACアダプタパワーサプライにはXLR-3Pが1口しか付けられないので現場では分岐する何某を併用することが少なくありません。ならば専用パラボックスを作ってバッファコンデンサを入れたら色んなことが解決するような気もします。

もしベルトパック1台あたり35mA換算で済んでしまったら小さなACアダプタ1個で10台以上動いてしまいます。

・・・重要ポイントは「どんな安定化を施せば台数を増やせるか」です。

#ガチ工作 #電子工作

中国に発注した基板2種は発送されたそうです。早すぎ。

土曜日にオーダーして火曜日発送、月曜日にオーダーして水曜日発送。

搬送はDHL。先付物件はすでに日本国内に入ったとのこと。つまり、発送翌日には日本国内。

うーん、部品の手配が追いついてないぞ。

#電子工作

土曜日にオーダーして火曜日発送、月曜日にオーダーして水曜日発送。

搬送はDHL。先付物件はすでに日本国内に入ったとのこと。つまり、発送翌日には日本国内。

うーん、部品の手配が追いついてないぞ。

#電子工作

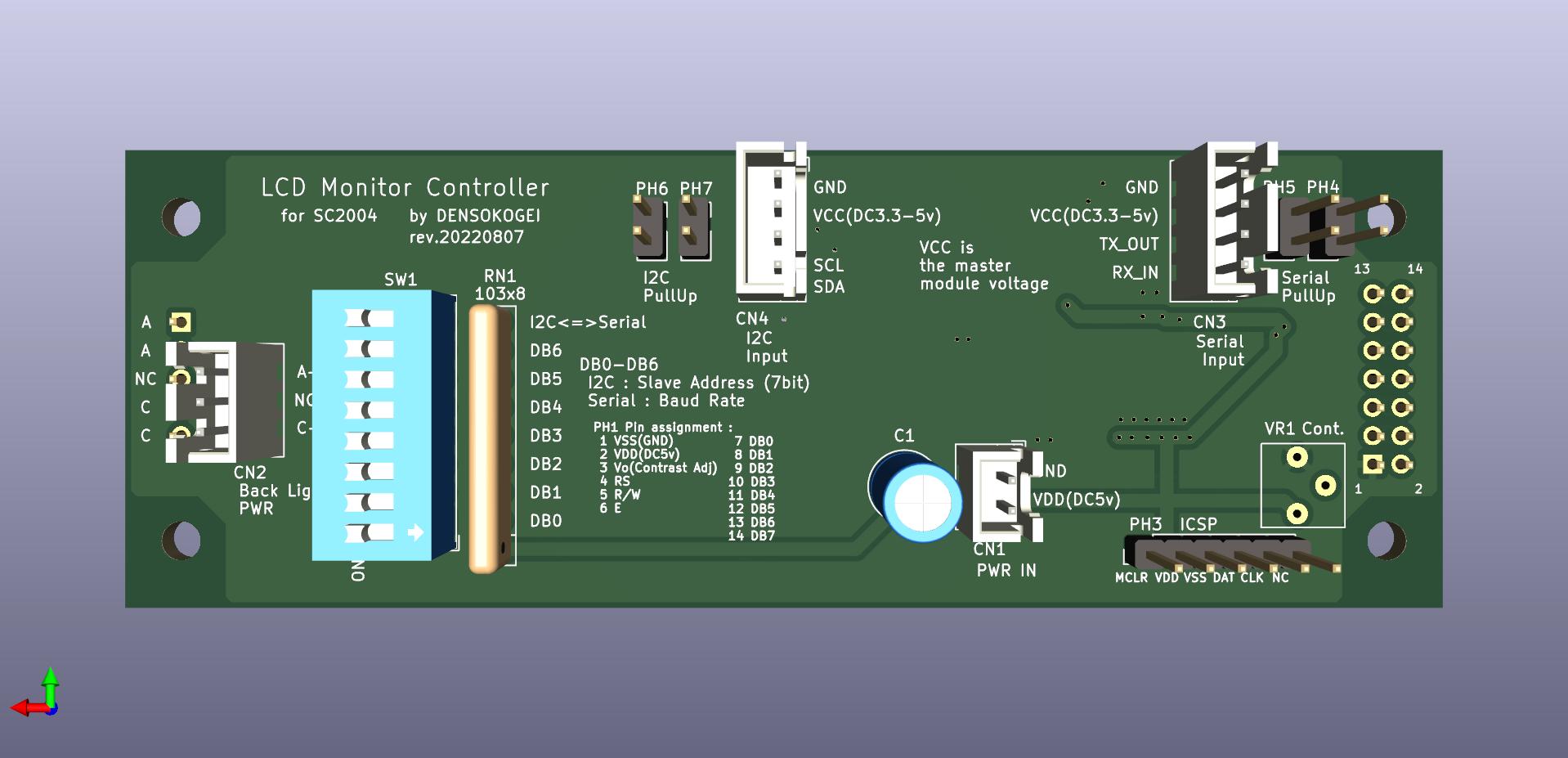

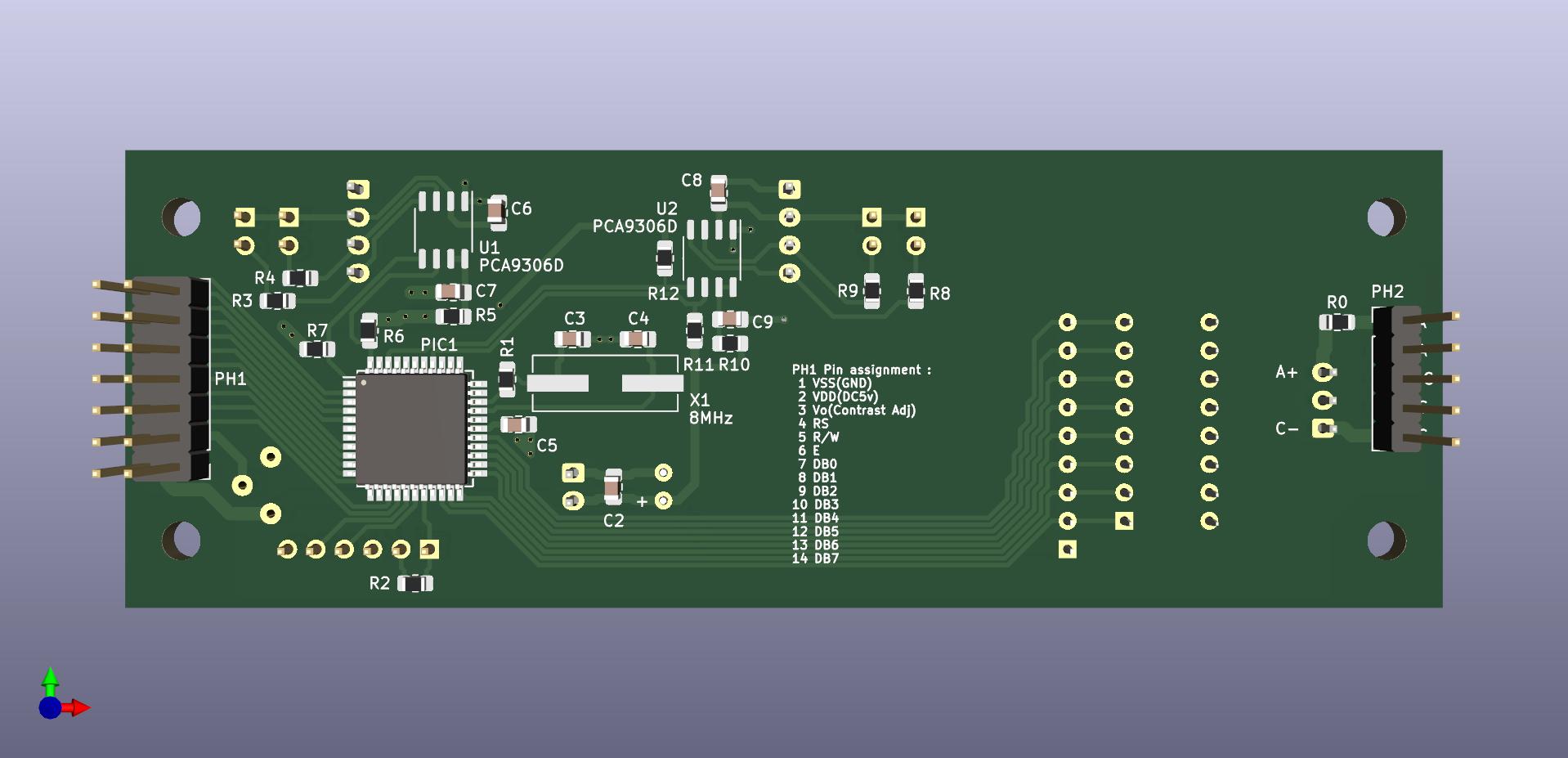

LCD Monitor Controller の基板を中国に発注しました。

試してもいない回路を発注するのはどうかって話もありますが、感光基板で自作するには密度があり過ぎますし、間違いがあっても許せる金額だからいいかなと。

そんな品物、PICに与えるクロックを内蔵のRC発振子か外付け発振子で8MHzにしようかと思っていたのですが7.3728MHzにしようかと。

一見半端な数値ですが、PICでRS232系のシリアル通信でありがちなボーレート(例えば9600bps)などを扱うならキリがいいのです。計算上ですがエラー率が0%になります。

目的のLCDモニタは単純なパラレルなので厳密な時間管理は不要だし、I2Cはクロック同期式のスレーブなのでタイミングはマスター任せです。しかし、シリアル通信は非同期なので受信側もボーレートを合わせなければなりません。PICはシステムクロックでボーレートを起こしますので、他に支障を来さない範囲でシリアル通信に都合の良いシステムクロックを使った方がいいのです。

これまでは国内の販売店で7.3728MHzの水晶発振子を見つけられなかったので使っていませんでしたが、試しに中国で探したら普通にあります。1個59円と安いので買っておきました。例によって送料の方が高い。。。

シリアル通信に都合が良いクロックは他にもありますが、この値を使うのはPICの都合です。16系PICのクロックは32MHzが上限で、そのままのクロックを与えてもいいのですが、内蔵の4倍PLLを使えば8MHzを与えることで32MHzで動作します。PLLを使った方が外部ノイズに強いのもありますから、8MHz以下でシリアル通信に都合が良い最大値である7.3728MHzはよろしいのです。

同じ理由で、PICでDMXを扱うなら250kHzの二乗数倍がよろしいのです。

#電子工作

試してもいない回路を発注するのはどうかって話もありますが、感光基板で自作するには密度があり過ぎますし、間違いがあっても許せる金額だからいいかなと。

そんな品物、PICに与えるクロックを内蔵のRC発振子か外付け発振子で8MHzにしようかと思っていたのですが7.3728MHzにしようかと。

一見半端な数値ですが、PICでRS232系のシリアル通信でありがちなボーレート(例えば9600bps)などを扱うならキリがいいのです。計算上ですがエラー率が0%になります。

目的のLCDモニタは単純なパラレルなので厳密な時間管理は不要だし、I2Cはクロック同期式のスレーブなのでタイミングはマスター任せです。しかし、シリアル通信は非同期なので受信側もボーレートを合わせなければなりません。PICはシステムクロックでボーレートを起こしますので、他に支障を来さない範囲でシリアル通信に都合の良いシステムクロックを使った方がいいのです。

これまでは国内の販売店で7.3728MHzの水晶発振子を見つけられなかったので使っていませんでしたが、試しに中国で探したら普通にあります。1個59円と安いので買っておきました。例によって送料の方が高い。。。

シリアル通信に都合が良いクロックは他にもありますが、この値を使うのはPICの都合です。16系PICのクロックは32MHzが上限で、そのままのクロックを与えてもいいのですが、内蔵の4倍PLLを使えば8MHzを与えることで32MHzで動作します。PLLを使った方が外部ノイズに強いのもありますから、8MHz以下でシリアル通信に都合が良い最大値である7.3728MHzはよろしいのです。

同じ理由で、PICでDMXを扱うなら250kHzの二乗数倍がよろしいのです。

#電子工作

コロナの反動で5月から7月の中旬まで忙しくさせて頂きましたが、例年なら夏祭りが続く8月上旬が中止の多発で少し空きました。

このところ基板を書きまくっているのは時間が取れたのと秋の現場に向けて作っておかねばならない案件だからです。

それにしてもKiCADは慣れると素晴らしく使いやすいです。基板CAD全般が持つ独特の風味に違和感を感じるところはありますが、CADLUS-Xは覚えるのに数か月かかったのに対して数時間です。CADLUS-Xで基板CADの流儀を覚えたからかもしれませんけどね。

KiCADの良い所は、回路図と基板がリンクしていることです。自動ではありませんが回路図の修正がワンクリックで基板に反映されます。やったことはありませんが、基板を修正して回路図に反映することも出来るようです。CADLUS-Xではこれが出来なかったので大きな変更が出ると大変でした。

また、3Dビューもいいですね。単にそれを見て楽しむのもいいですが、シルクの仕上がり具合いと部品の干渉を確認出来るのがいい。ガーバーデータのビュワーもシームレスに使えますので、入稿データを2つの手段で確認出来るのは校正手段としてとてもありがたい。

ver6になって「シュミレーター」というメニュー項目を見つけました。以前からあったのかもしれませんし、まだ試していませんが、回路シュミレーターのSpiceなどを当てられるとしたらこれは凄いです。Spiceは少し扱いが面倒ですが、条件を整えてあげるとどの端子にどういう波形が出るかを確認出来るので、特にアナログ回路を作る際には初期確認として便利です。もっとも、私が組むアナログ回路ならSpiceをセッティングするよりブレッドボードで仮組みしてオシロを眺めた方が短時間で済むのですけどね。

漠然とした気持ちを汲んで作ってくれるほど優しくありませんが、回路図からガーバーデータまで一貫した作業環境を提供してくれるKiCADは素晴らしいの一言です。

ちなみに基板とは層を成した板切れです。ガーバーデータはどの層にどんな形を描くかを指示するデータですので、基板の層の構成とそれに対応したレイヤーの名前の関係性を理解すればイラストレーターに馴染んだ人なら描くことは難しくないと思います。実際の層とデータレイヤーの関係には暗黙の縛りがあり、作者が勝手に決めることはまず無いってだけです。この辺りを丁寧に説明してくれている情報が皆無なので取っ付き難いのはあります。

工程としては、回路図作成、基板デザイン、ガーバーデータ作成、入稿となりますが、基板製作を学ぶには逆順で理解していくといいのかもしれません。

#CAD #電子工作

このところ基板を書きまくっているのは時間が取れたのと秋の現場に向けて作っておかねばならない案件だからです。

それにしてもKiCADは慣れると素晴らしく使いやすいです。基板CAD全般が持つ独特の風味に違和感を感じるところはありますが、CADLUS-Xは覚えるのに数か月かかったのに対して数時間です。CADLUS-Xで基板CADの流儀を覚えたからかもしれませんけどね。

KiCADの良い所は、回路図と基板がリンクしていることです。自動ではありませんが回路図の修正がワンクリックで基板に反映されます。やったことはありませんが、基板を修正して回路図に反映することも出来るようです。CADLUS-Xではこれが出来なかったので大きな変更が出ると大変でした。

また、3Dビューもいいですね。単にそれを見て楽しむのもいいですが、シルクの仕上がり具合いと部品の干渉を確認出来るのがいい。ガーバーデータのビュワーもシームレスに使えますので、入稿データを2つの手段で確認出来るのは校正手段としてとてもありがたい。

ver6になって「シュミレーター」というメニュー項目を見つけました。以前からあったのかもしれませんし、まだ試していませんが、回路シュミレーターのSpiceなどを当てられるとしたらこれは凄いです。Spiceは少し扱いが面倒ですが、条件を整えてあげるとどの端子にどういう波形が出るかを確認出来るので、特にアナログ回路を作る際には初期確認として便利です。もっとも、私が組むアナログ回路ならSpiceをセッティングするよりブレッドボードで仮組みしてオシロを眺めた方が短時間で済むのですけどね。

漠然とした気持ちを汲んで作ってくれるほど優しくありませんが、回路図からガーバーデータまで一貫した作業環境を提供してくれるKiCADは素晴らしいの一言です。

ちなみに基板とは層を成した板切れです。ガーバーデータはどの層にどんな形を描くかを指示するデータですので、基板の層の構成とそれに対応したレイヤーの名前の関係性を理解すればイラストレーターに馴染んだ人なら描くことは難しくないと思います。実際の層とデータレイヤーの関係には暗黙の縛りがあり、作者が勝手に決めることはまず無いってだけです。この辺りを丁寧に説明してくれている情報が皆無なので取っ付き難いのはあります。

工程としては、回路図作成、基板デザイン、ガーバーデータ作成、入稿となりますが、基板製作を学ぶには逆順で理解していくといいのかもしれません。

#CAD #電子工作

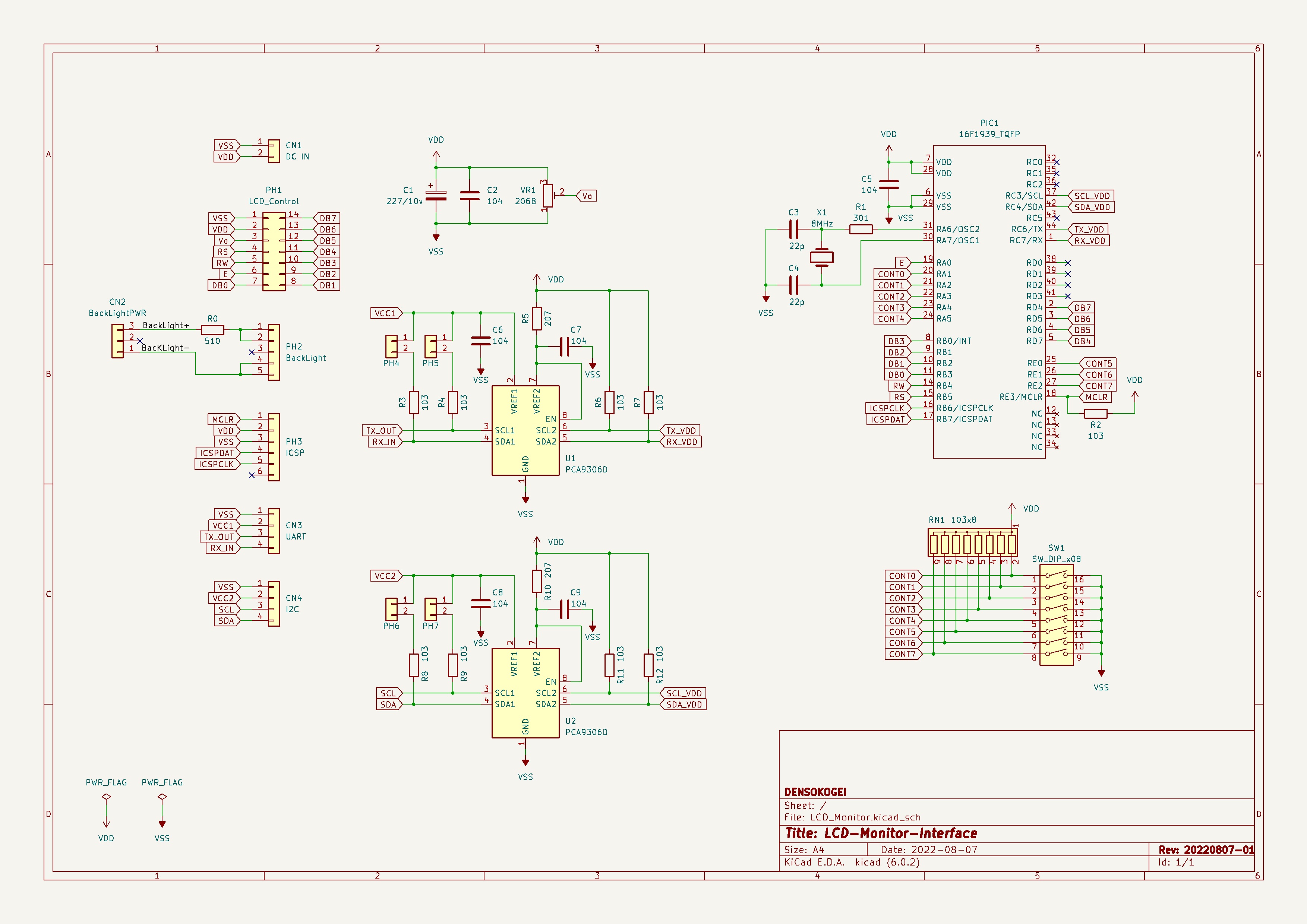

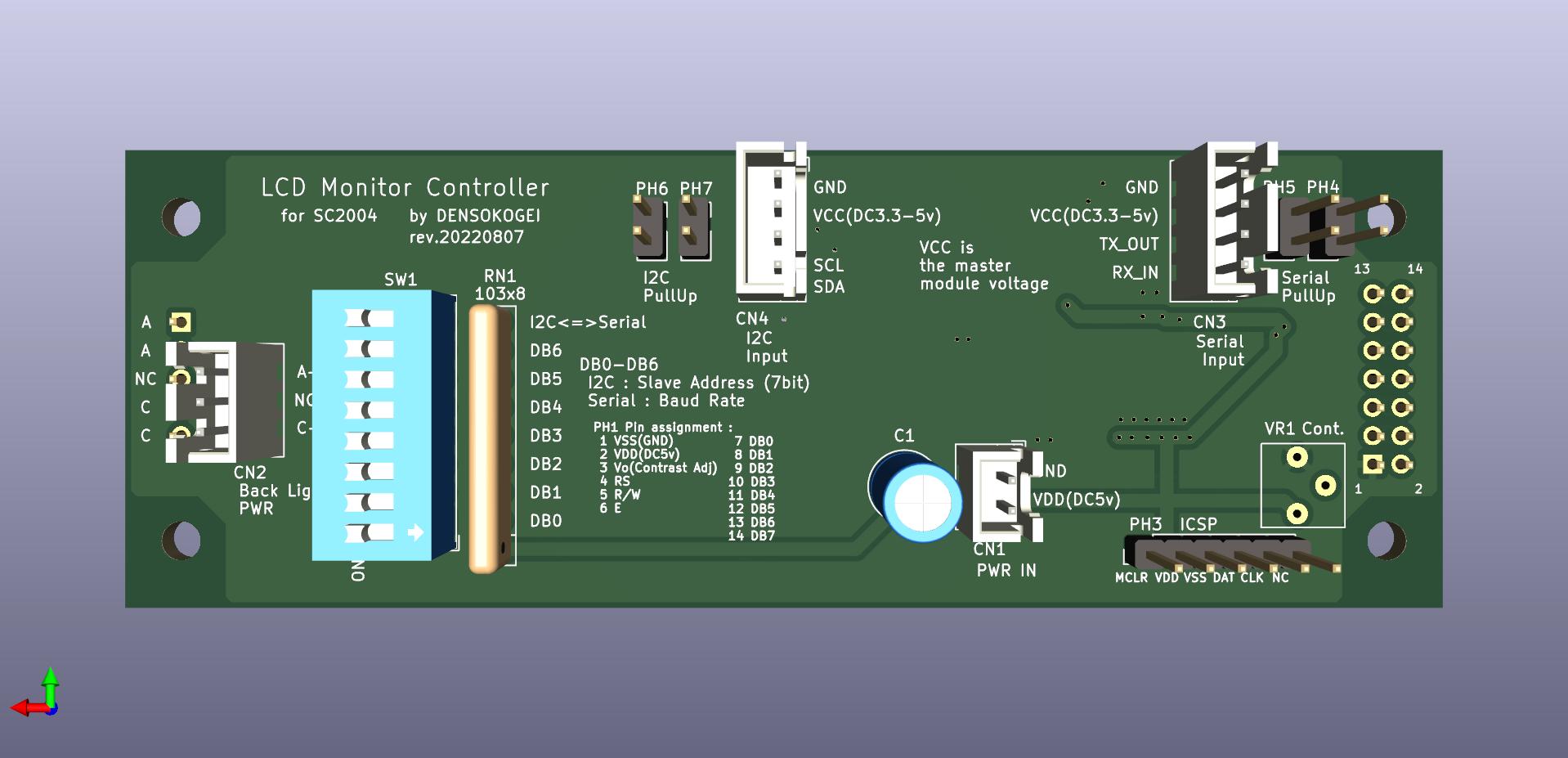

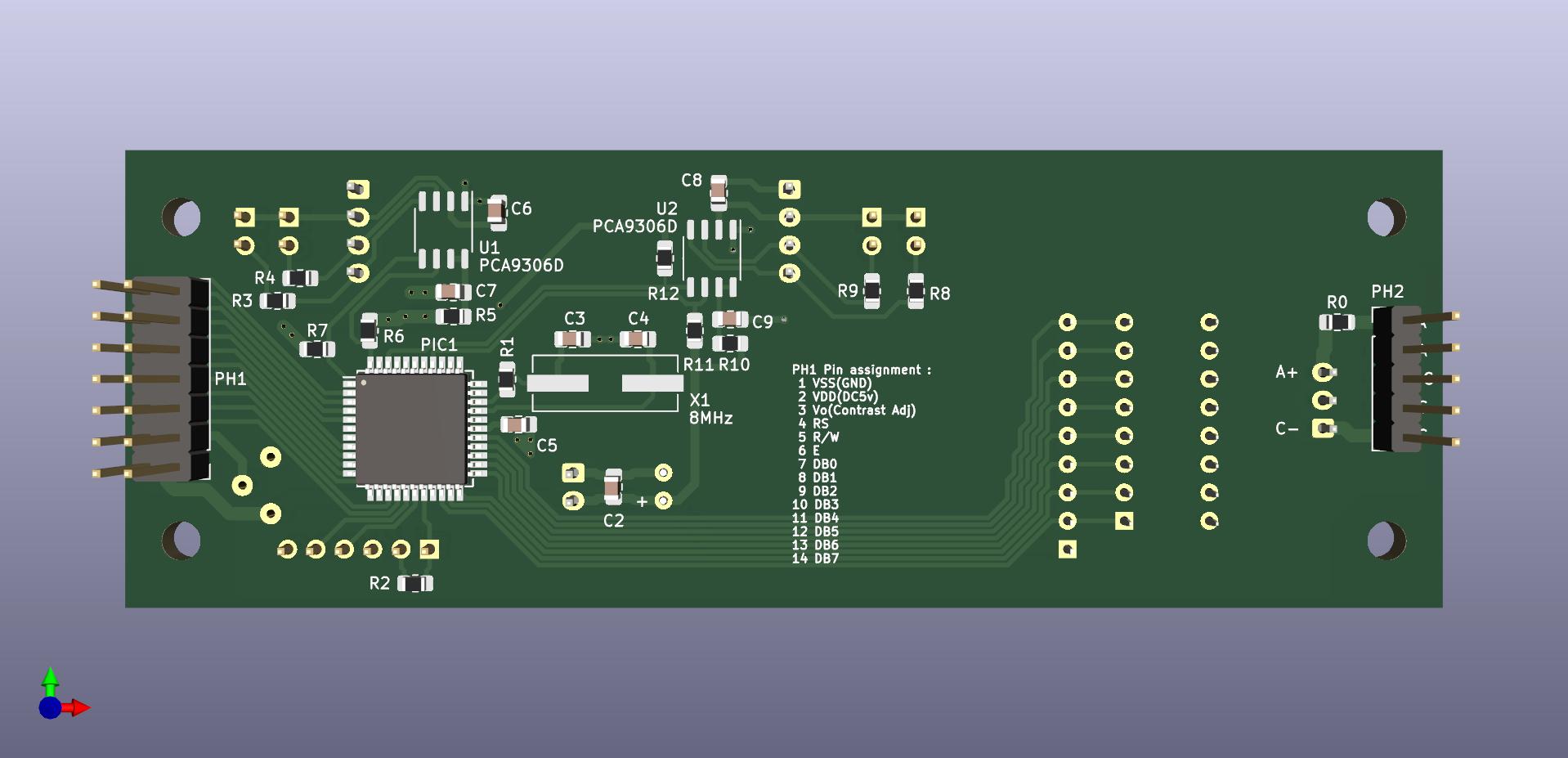

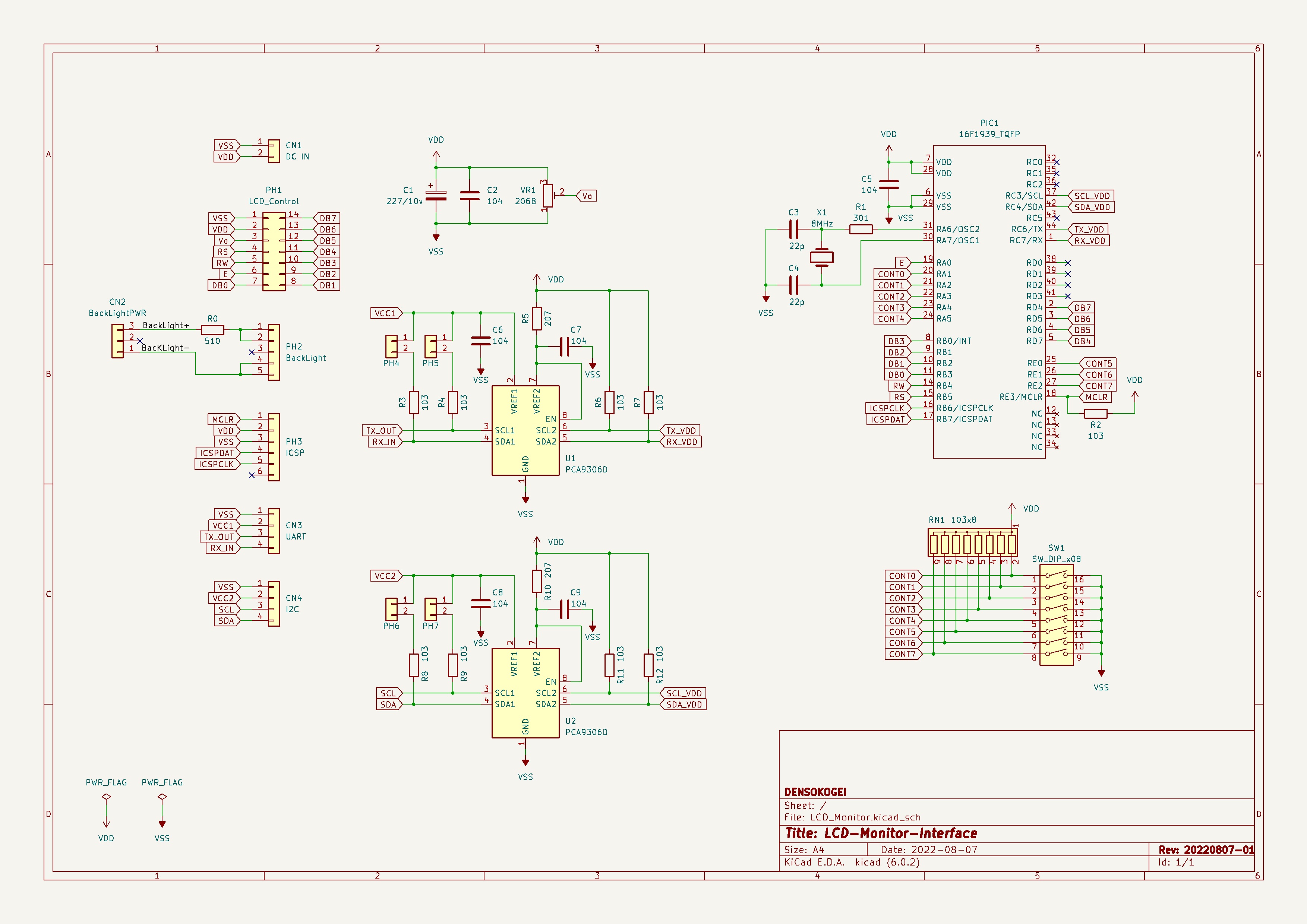

LCDモニタモジュールをI2CやSerialで制御する補助基板を書いてみました。

制御チップがSC2004の「LCDキャラクタディスプレイモジュール 20×4行」用です。

LCDの裏側から挿して使います。

ちょっと面倒なパラレル制御なのをI2CやSerialでANSIエスケープシーケンスっぽい制御が出来る様にします。

補助的な品物ですが、これがあると製作が楽になります。

ちなみに、信号の電圧変換とバッファを兼ねてPCA9306Dを入れています。LCDは5v制御ですがRaspberryPiなどは3.3vだからです。

そういや手首は痛くありません。アームレストのおかげ?

作業姿勢は大事ですね。

#電子工作

制御チップがSC2004の「LCDキャラクタディスプレイモジュール 20×4行」用です。

LCDの裏側から挿して使います。

ちょっと面倒なパラレル制御なのをI2CやSerialでANSIエスケープシーケンスっぽい制御が出来る様にします。

補助的な品物ですが、これがあると製作が楽になります。

ちなみに、信号の電圧変換とバッファを兼ねてPCA9306Dを入れています。LCDは5v制御ですがRaspberryPiなどは3.3vだからです。

そういや手首は痛くありません。アームレストのおかげ?

作業姿勢は大事ですね。

#電子工作