2023年5月22日の投稿[5件]

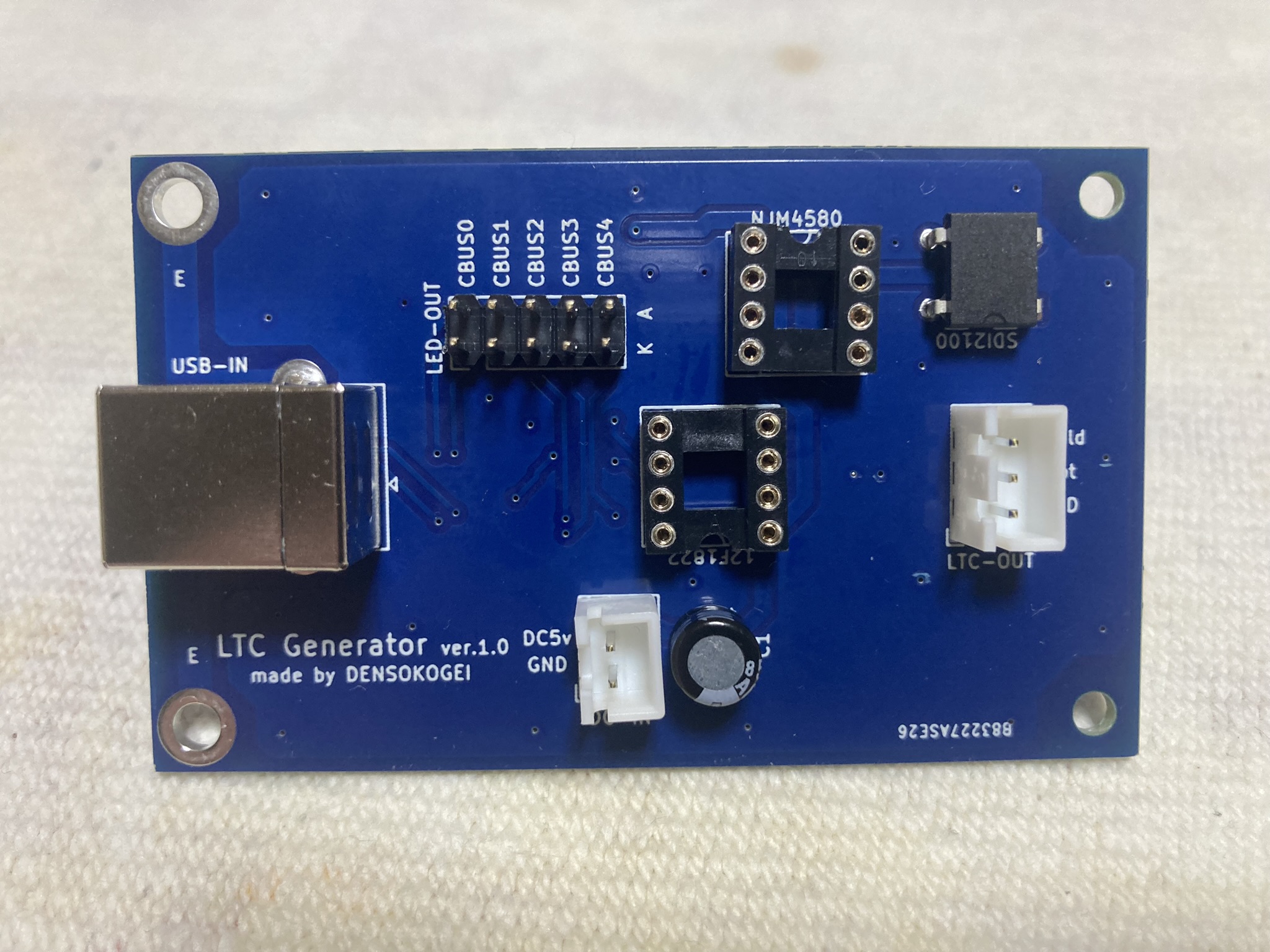

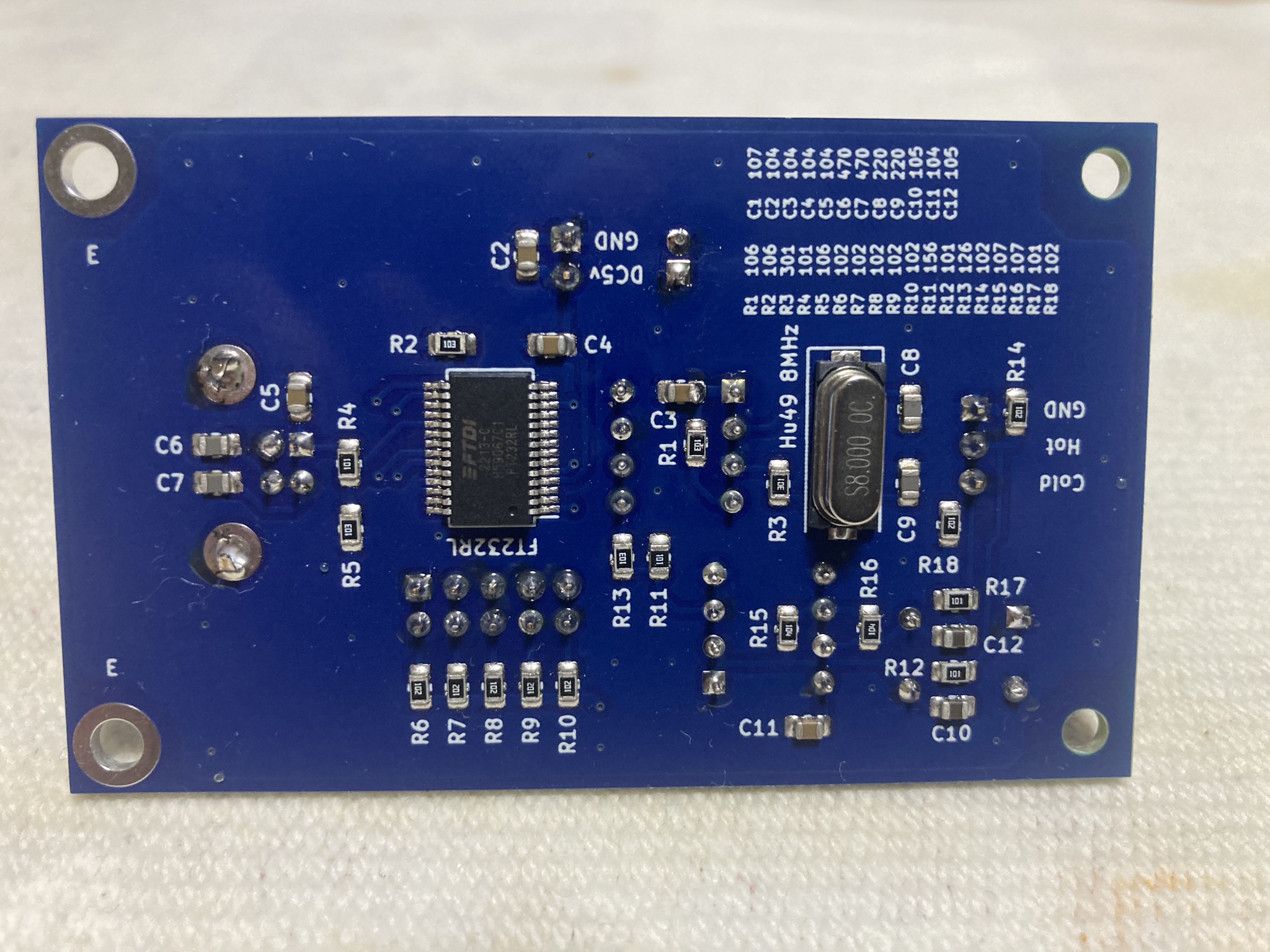

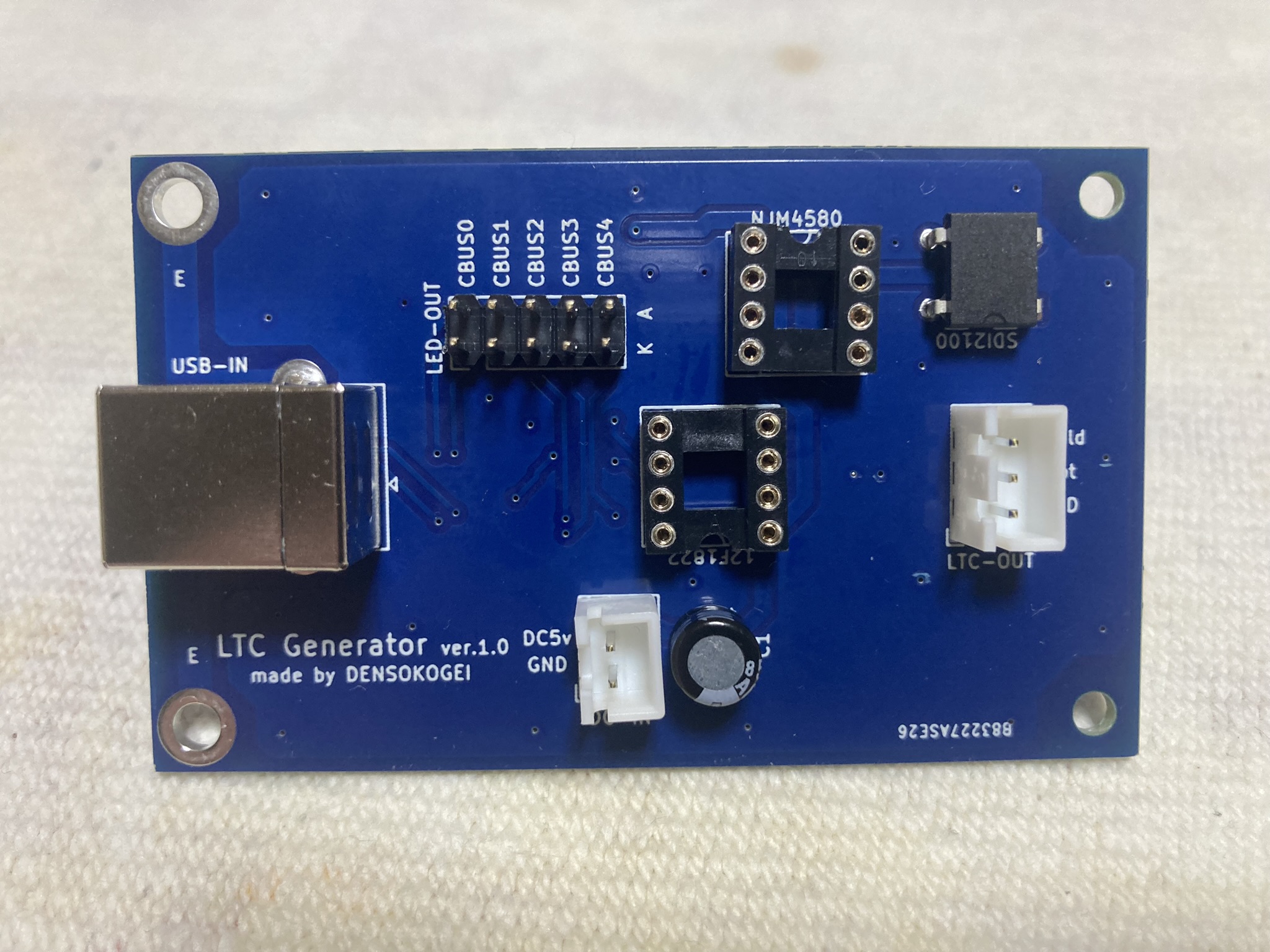

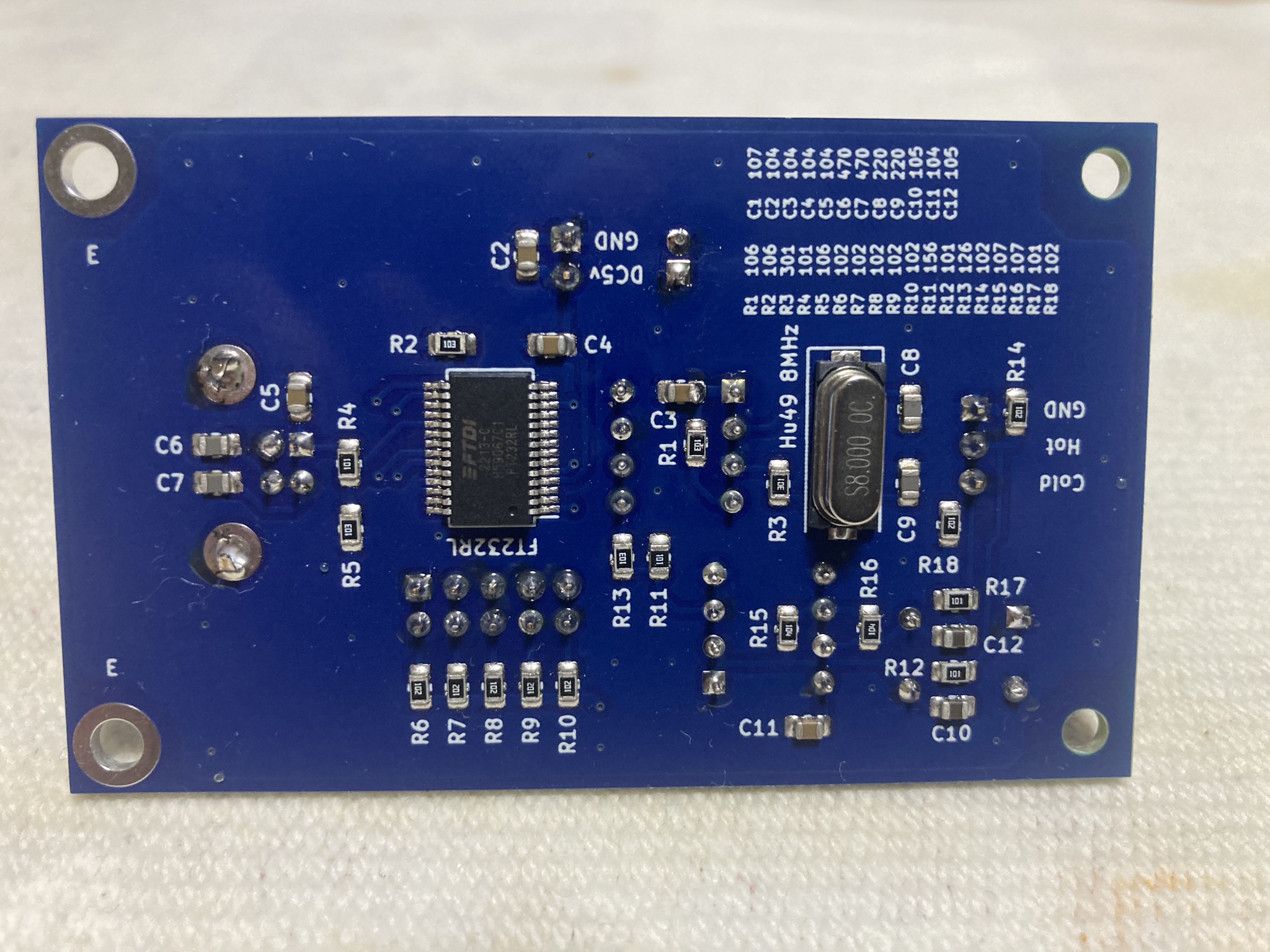

LTC Generator の基板をハンダ付け。

表面実装部品の取り付けはオーブントースターを用いたリフローです。手順が決まれば簡単です。

リフローに関する過去記事

当たり前ですが、KiCADで描いた3D図のままです。

Windows11がCOMとして認識しましたので、Pythonでシリアル通信が出来るハズです。

この後はPICのファームウェアを書きます。MPLABX-IDEも使えるようにしましたので地道に書いていきます。

基板に書いた抵抗値が一部間違ってました。

データは修正しましたが、次の製作では注意が必要です。

#電子工作 #器具の製作 #タイムコード

表面実装部品の取り付けはオーブントースターを用いたリフローです。手順が決まれば簡単です。

リフローに関する過去記事

当たり前ですが、KiCADで描いた3D図のままです。

Windows11がCOMとして認識しましたので、Pythonでシリアル通信が出来るハズです。

この後はPICのファームウェアを書きます。MPLABX-IDEも使えるようにしましたので地道に書いていきます。

基板に書いた抵抗値が一部間違ってました。

データは修正しましたが、次の製作では注意が必要です。

#電子工作 #器具の製作 #タイムコード

DI-1の音が小さくなった原因というか対策ですが、7vくらいになっていた9v電池を新品にしたら治りました。

ファンタム電源で動かしていたので電池は無関係だと思ったのですが・・・。古い機体だから電池の扱いが違うのかな?オペアンプがよくない方向に行ったワケでないことを確認できたのでヨシとしましょう。

現状の音ですが、DI-1特有の高域がモッサリする感じが無くなり、スッキリと上まで伸びて音像は明瞭ですが、どことなく安っぽい音に感じるかもしれません。高域が良くなった半面、中域が細くなって音の分離が弱くなった印象です。手間ヒマお金をかけて改造するレベルかは微妙。

300時間として残り200時間。。。。

#音の世界

ファンタム電源で動かしていたので電池は無関係だと思ったのですが・・・。古い機体だから電池の扱いが違うのかな?オペアンプがよくない方向に行ったワケでないことを確認できたのでヨシとしましょう。

現状の音ですが、DI-1特有の高域がモッサリする感じが無くなり、スッキリと上まで伸びて音像は明瞭ですが、どことなく安っぽい音に感じるかもしれません。高域が良くなった半面、中域が細くなって音の分離が弱くなった印象です。手間ヒマお金をかけて改造するレベルかは微妙。

300時間として残り200時間。。。。

#音の世界

PICのファームウェアを書くのは久しぶりなので最新版のMPLABX-IDEをインストールしました。現時点でv6.10です。

しかし、MPASMが入っていません。アセンブルするためのツールですが、これが無ければアセンブラソースが扱えません。

こりゃ困った。

ネットを徘徊したところ、MPASMが入っているのはv5.35までとのこと。v5.40以降はXC8(Cコンパイラ)のアセンブラを使えってことみたいです。

追記

v5.35をインストールしましたが、MPASMは64bitOSでは使えませんときた。

アセンブルは実行されるのに警告が出ます。

今は動いても将来的に問題がありそうなので、XC8のアセンブラを使うことにします。

追記

MPLABX-IDEはv6.10、XC8はv2.41、アセンブラはXC8のPIC-asにしました。書式が少し違うだけで要領がわかれば簡単です。MPASMをMPLABX-IDEで使っている方なら、細かい設定は先達のサイトを検索して頂けば解決すると思います。

こちらのサイト「XC8 アセンブラの使い方 1(MPASM 移行)」が参考になりました。

私が以前のソースを変更したのは次の3点です。

1)ラベル文字列の最後にコロン「:」を付ける。

2)数値書式を変更。

3)ORGで指定していた開始アドレスの指定方法を変更。

PICの動作は確認していませんが、アセンブルは正常終了しました。

コンフィゲーションビットの設定はソースコードに記述するのがXC8の流儀みたいです。

#電子工作

しかし、MPASMが入っていません。アセンブルするためのツールですが、これが無ければアセンブラソースが扱えません。

こりゃ困った。

ネットを徘徊したところ、MPASMが入っているのはv5.35までとのこと。v5.40以降はXC8(Cコンパイラ)のアセンブラを使えってことみたいです。

追記

v5.35をインストールしましたが、MPASMは64bitOSでは使えませんときた。

アセンブルは実行されるのに警告が出ます。

今は動いても将来的に問題がありそうなので、XC8のアセンブラを使うことにします。

追記

MPLABX-IDEはv6.10、XC8はv2.41、アセンブラはXC8のPIC-asにしました。書式が少し違うだけで要領がわかれば簡単です。MPASMをMPLABX-IDEで使っている方なら、細かい設定は先達のサイトを検索して頂けば解決すると思います。

こちらのサイト「XC8 アセンブラの使い方 1(MPASM 移行)」が参考になりました。

私が以前のソースを変更したのは次の3点です。

1)ラベル文字列の最後にコロン「:」を付ける。

2)数値書式を変更。

3)ORGで指定していた開始アドレスの指定方法を変更。

PICの動作は確認していませんが、アセンブルは正常終了しました。

コンフィゲーションビットの設定はソースコードに記述するのがXC8の流儀みたいです。

#電子工作

エージングについて先達のご意見を拝見すると、対象がプリアンプ、パワーアンプ、スピーカーによっても違いますが、概ね次の様な手順が多い感じがしました。

1)通電して無音状態を維持。

2)負荷に適切なノイズを当てる。

3)音源を通す。

といった感じです。

機械の慣らし運転という意味では納得できる手順ですが、悪い言い方をするなら俺様仕様で行うことですから正解があるようで無いのかもしれません。

ただ間違いないことは、使い始めは時間と共に特性が変化していることです。劣化なのか仕上げなのかは扱う人の考え方次第ですが、特定の手段でその時間を経過させるとその後の安定期が良い状態になるならその方法は得たいものです。

ここまで音楽を通してきましたが、ロジックな手段ならピンクノイズかなと思い、90時間経過で音源を差し替えてみました。

途中で交換すると今後の参考にならないような気もするのですが、このまま音楽を通してもダメな気がするのです。

#音の世界

1)通電して無音状態を維持。

2)負荷に適切なノイズを当てる。

3)音源を通す。

といった感じです。

機械の慣らし運転という意味では納得できる手順ですが、悪い言い方をするなら俺様仕様で行うことですから正解があるようで無いのかもしれません。

ただ間違いないことは、使い始めは時間と共に特性が変化していることです。劣化なのか仕上げなのかは扱う人の考え方次第ですが、特定の手段でその時間を経過させるとその後の安定期が良い状態になるならその方法は得たいものです。

ここまで音楽を通してきましたが、ロジックな手段ならピンクノイズかなと思い、90時間経過で音源を差し替えてみました。

途中で交換すると今後の参考にならないような気もするのですが、このまま音楽を通してもダメな気がするのです。

#音の世界

エージングは85時間経過。改めて無改造品と比べてみました。

ところが、比べる以前に出力が弱くなっています。

計測はしていませんが、聴感で半分くらい。ケーブル等の接続に異常ありませんし、無改造品に使っているケーブルと差し替えても改善しません。

何が起こったのでしょう。

かなり年数を経た機体ですのでエージングの連続運転で寿命が表に出たのか、MUSESはそういうモノなのか、現時点では何とも言えません。

思い起こせば、昨晩のチェックでも出力が少し小さくなっていたかもしれません。

そんな作業で気づいたのですが、無改造品の音が良くなっています。この機体はNJM4580Dのエージングの際に比較用として一緒に12時間動かしたものです。

私のバカ耳基準ですが、DI-1にありがちな高域の詰まりが減っています。総合的にはMUSES01Dの方が良い音ですが、現時点では出力が小さくなっていることもあり、無改造品の音質向上に耳が行ってしまいます。

無改造品というか純正状態に連続運転というエージングを施すことで音が良くなるならそれに越したことはありませんので、これはこれで経過観察です。

#音の世界

ところが、比べる以前に出力が弱くなっています。

計測はしていませんが、聴感で半分くらい。ケーブル等の接続に異常ありませんし、無改造品に使っているケーブルと差し替えても改善しません。

何が起こったのでしょう。

かなり年数を経た機体ですのでエージングの連続運転で寿命が表に出たのか、MUSESはそういうモノなのか、現時点では何とも言えません。

思い起こせば、昨晩のチェックでも出力が少し小さくなっていたかもしれません。

そんな作業で気づいたのですが、無改造品の音が良くなっています。この機体はNJM4580Dのエージングの際に比較用として一緒に12時間動かしたものです。

私のバカ耳基準ですが、DI-1にありがちな高域の詰まりが減っています。総合的にはMUSES01Dの方が良い音ですが、現時点では出力が小さくなっていることもあり、無改造品の音質向上に耳が行ってしまいます。

無改造品というか純正状態に連続運転というエージングを施すことで音が良くなるならそれに越したことはありませんので、これはこれで経過観察です。

#音の世界