タグ「LED」を含む投稿[19件]

教科書に反する使い方なのでツッコミ所はありますが、アイデアがあるなら実験は大事です。

ビデオカメラのフリッカーは蛍光灯より酷そうだけど・・・。

調光器が壊れる可能性はありますが、SCRでスイッチングしたらどうなるか試してみたいですねぇ~。

ダイオードブリッジと大型コンデンサでAC100vから起こしたDC141vを使ったらどうなるんでしょうね。200vの大型コンデンサが余っているので、リップルは気にせず爆発覚悟で試したいかも。

つか、DC141vをパワーMOS-FETでスイッチングしたら調光できんぢゃね?電源が暴走して400vくらい出すかもだけどwww

この使い方はLED素子のポテンシャルを100%引き出せませんが、100%でなくてもいいんですよ。費用対効果が成り立って安全が確保出来て十分に明かるければソレでいいのです。

考えようです。

#LED

ビデオカメラのフリッカーは蛍光灯より酷そうだけど・・・。

調光器が壊れる可能性はありますが、SCRでスイッチングしたらどうなるか試してみたいですねぇ~。

ダイオードブリッジと大型コンデンサでAC100vから起こしたDC141vを使ったらどうなるんでしょうね。200vの大型コンデンサが余っているので、リップルは気にせず爆発覚悟で試したいかも。

つか、DC141vをパワーMOS-FETでスイッチングしたら調光できんぢゃね?電源が暴走して400vくらい出すかもだけどwww

この使い方はLED素子のポテンシャルを100%引き出せませんが、100%でなくてもいいんですよ。費用対効果が成り立って安全が確保出来て十分に明かるければソレでいいのです。

考えようです。

#LED

LED-BARのオプションです。

手持ちのLED-BARは広がりがあるのでジョーゼット幕などを染めるのに便利に使えますが、LHQの代替にするにはもう少し広がって欲しい。

中華電器のレンズ (ここのφ38の物)を試したところいい感じに拡散しました。LED-BARのリフレクタタイプのレンズの前にかざします。

このレンズは平凸レンズですが、平側に小さなレンズが沢山付いている構成です。エッジが柔らかくなり、カラーミックスでありがちな色むらが軽減されます。

照度は1/4くらいに落ちますが、エッジが無くなり広く柔らかい光です。今のところレンズが1本分しかありませんのでLHとしての評価は出来ていませんが、たぶん使えると思います。

レンズをハメている黒いのは3Dプリンタで出力したものです。

これをLED-BARに被せて使います。

手持ちのプリンタですとLED3発か4発分のサイズしかプリント出来ませんが、3発なら3個同時にプリント出来ますし、LED-BARの制御単位は3発なので都合がいいようです。

#照明器具 #LED

手持ちのLED-BARは広がりがあるのでジョーゼット幕などを染めるのに便利に使えますが、LHQの代替にするにはもう少し広がって欲しい。

中華電器のレンズ (ここのφ38の物)を試したところいい感じに拡散しました。LED-BARのリフレクタタイプのレンズの前にかざします。

このレンズは平凸レンズですが、平側に小さなレンズが沢山付いている構成です。エッジが柔らかくなり、カラーミックスでありがちな色むらが軽減されます。

照度は1/4くらいに落ちますが、エッジが無くなり広く柔らかい光です。今のところレンズが1本分しかありませんのでLHとしての評価は出来ていませんが、たぶん使えると思います。

レンズをハメている黒いのは3Dプリンタで出力したものです。

これをLED-BARに被せて使います。

手持ちのプリンタですとLED3発か4発分のサイズしかプリント出来ませんが、3発なら3個同時にプリント出来ますし、LED-BARの制御単位は3発なので都合がいいようです。

#照明器具 #LED

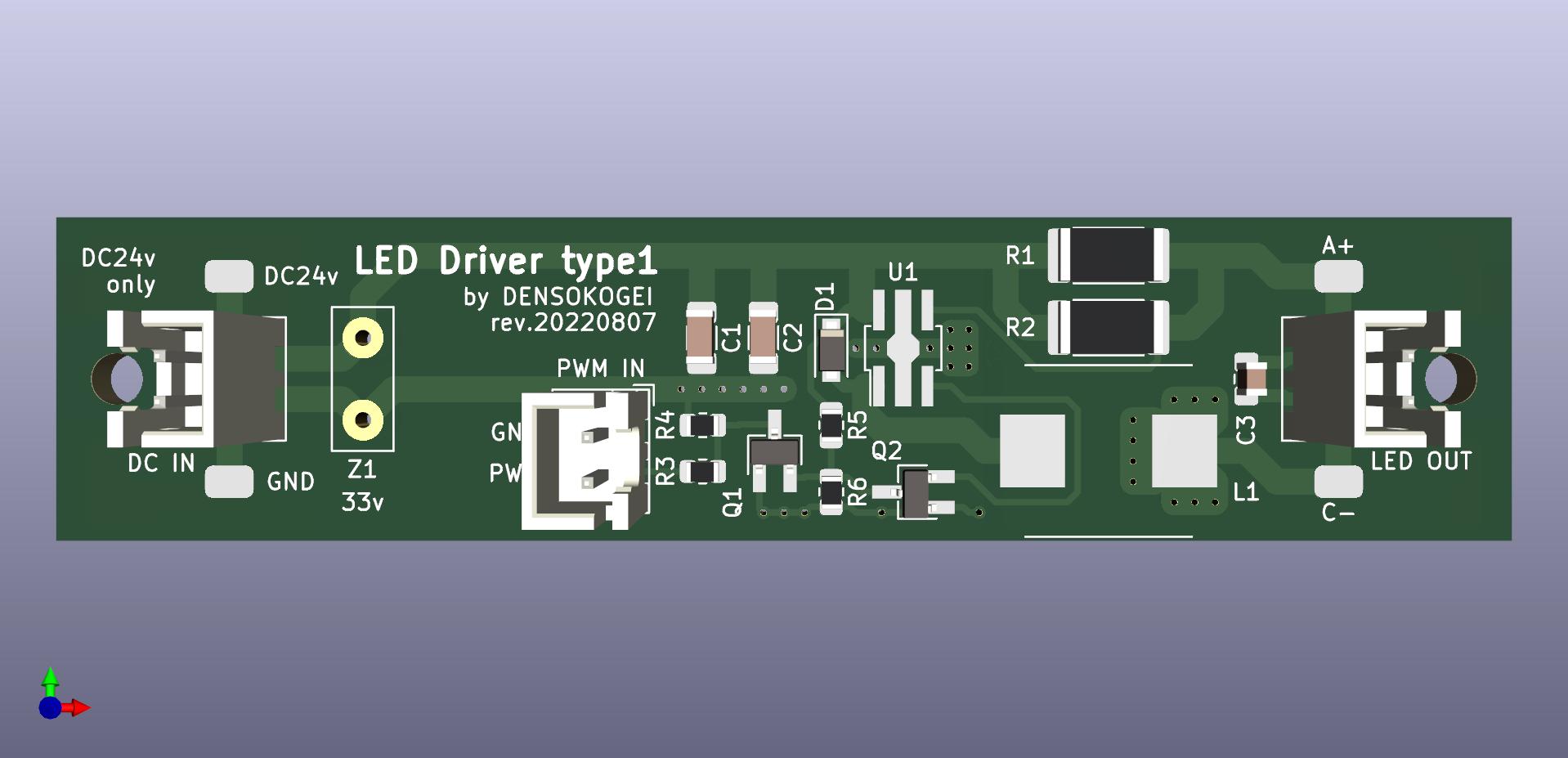

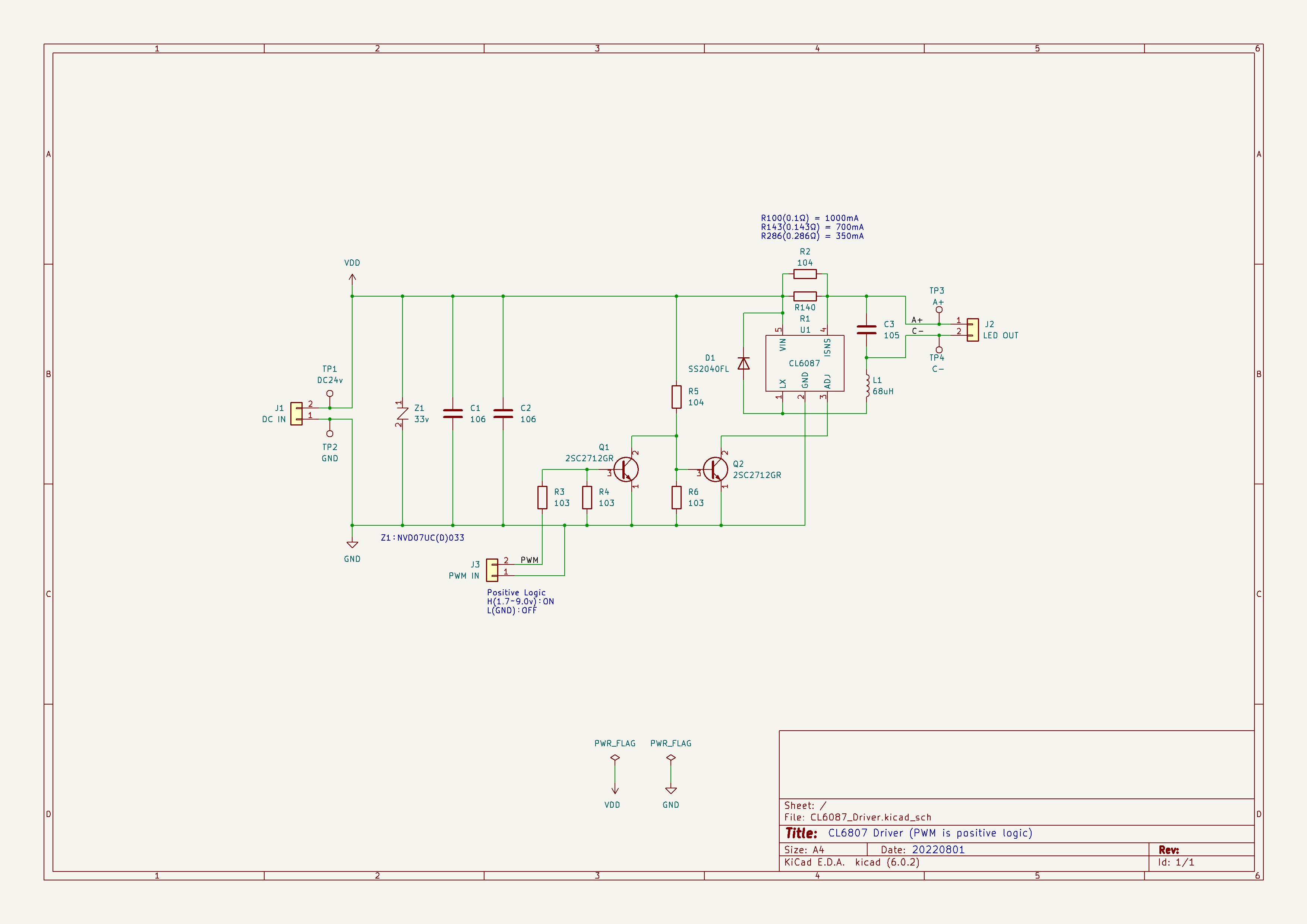

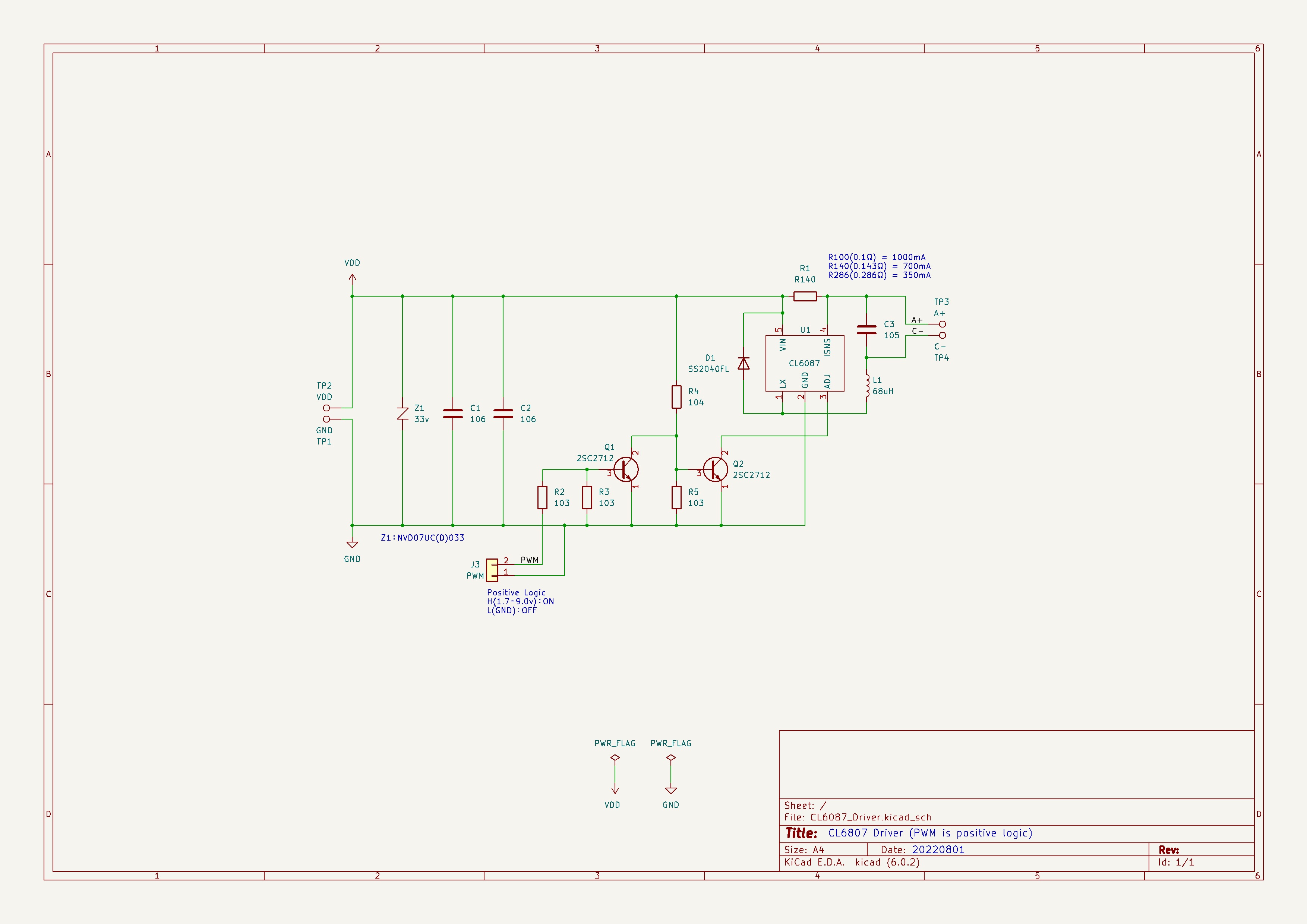

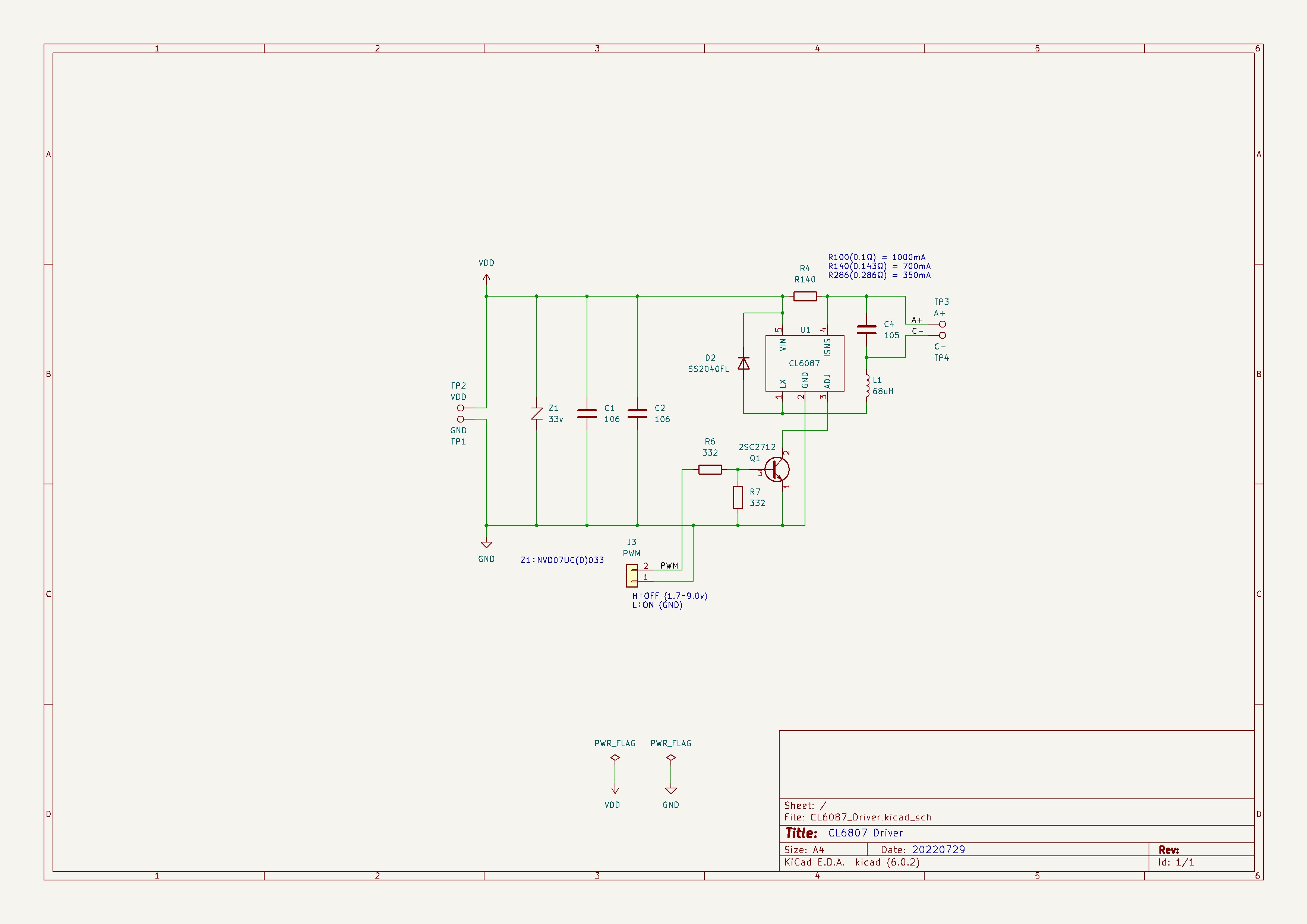

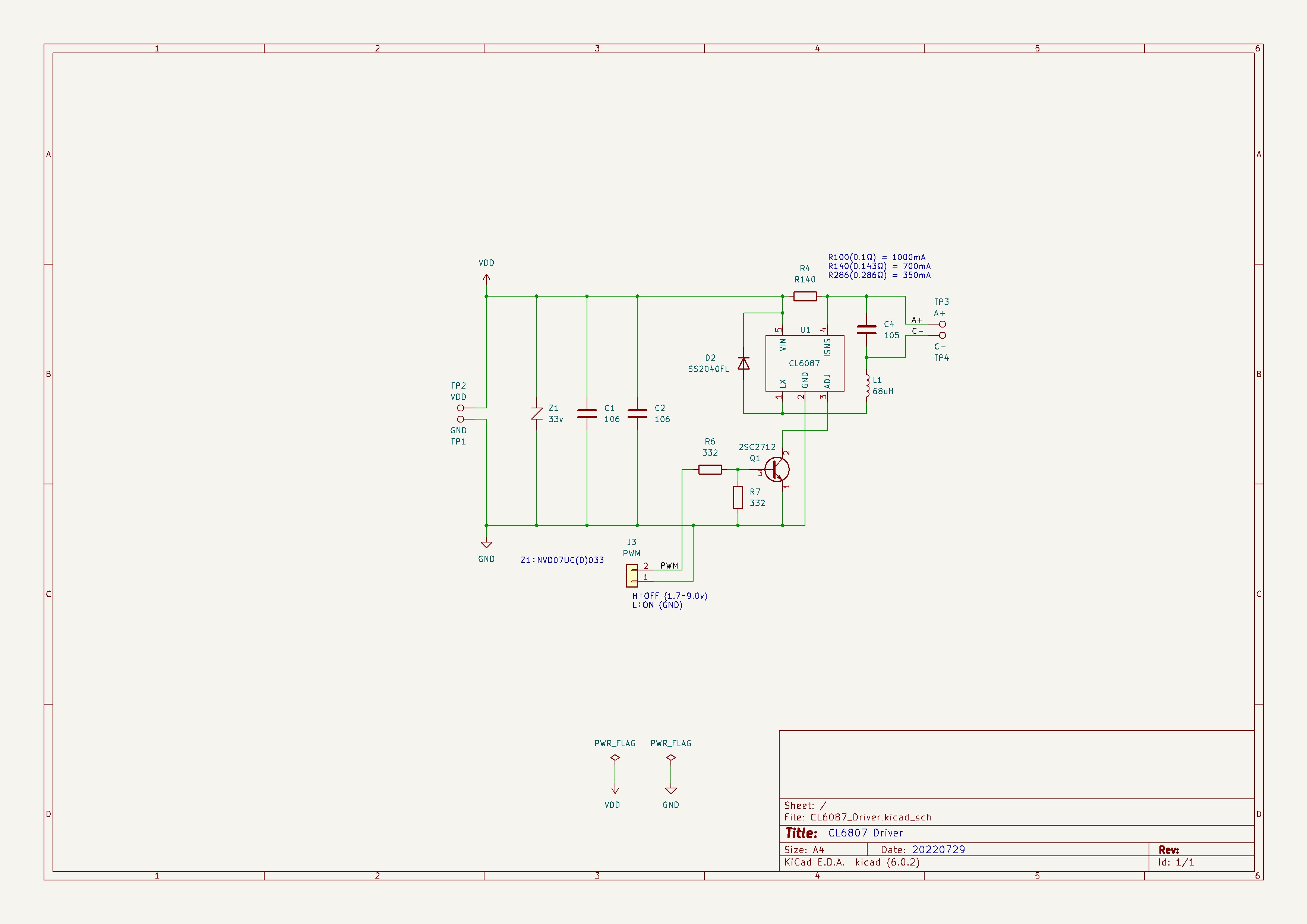

LEDドライバの回路図を書いてみました。

秋月さんの1000mA 可変定電流パワーLEDドライバーキットを参考にしています。

違いは電源の入力部とADJに対する回路です。

電源の入力部は電源が15vより高い場合に突入電圧が大きくなるらしいので、バリスタやツェナーダイオードを入れて対策しています。

ADJは、解放(Hi-Z)だと電流センス抵抗(R4)で定義される電流を出力し、0.4v未満になると消灯するそうです。100%で点灯させるだけならPWM回路を省いてADJを開放にすればOKです。

この回路はPWMが負論理動作になりますから、Lowにしてトランジスタを閉じれば点灯、HiにしてトランジスタでADJをGNDに落とせば消灯します。トランジスタは2SC1815に特性が近い表面実装タイプの2SC2712です。増幅率は在庫にGRグレードがあるので200倍くらいを見てますが、ICEは5vなら150mA、3.3vなら100mA程度です。IADJは1uAとのことですから十分に飽和しているので大丈夫でしょう。・・・トランジスタをもう1個入れて正論理にするか思案中。

回路図上のR4は1個ですが、パターンとしては2個書いてセンシング抵抗を調整しやすくするつもりです。世の中に0.1Ωや0.14Ωの抵抗はありますが、単品で0.286Ωの抵抗などありませんので2個使って近しい値にするのです。世の中のパワーLEDは350mAの物が多いので、対応できるようにしておけば遊べるかなと。

まずはCL6807単体でのドライバ回路を習得しますが、CL6807のLXはオープンドレインなので、パワーMOS-FETを外付けすれば電流値を上げられるハズです。

電源電圧を28v以上にするとCL6807では物足りなくなると思いますが・・・。

#電子工作 #LED

秋月さんの1000mA 可変定電流パワーLEDドライバーキットを参考にしています。

違いは電源の入力部とADJに対する回路です。

電源の入力部は電源が15vより高い場合に突入電圧が大きくなるらしいので、バリスタやツェナーダイオードを入れて対策しています。

ADJは、解放(Hi-Z)だと電流センス抵抗(R4)で定義される電流を出力し、0.4v未満になると消灯するそうです。100%で点灯させるだけならPWM回路を省いてADJを開放にすればOKです。

この回路はPWMが負論理動作になりますから、Lowにしてトランジスタを閉じれば点灯、HiにしてトランジスタでADJをGNDに落とせば消灯します。トランジスタは2SC1815に特性が近い表面実装タイプの2SC2712です。増幅率は在庫にGRグレードがあるので200倍くらいを見てますが、ICEは5vなら150mA、3.3vなら100mA程度です。IADJは1uAとのことですから十分に飽和しているので大丈夫でしょう。・・・トランジスタをもう1個入れて正論理にするか思案中。

回路図上のR4は1個ですが、パターンとしては2個書いてセンシング抵抗を調整しやすくするつもりです。世の中に0.1Ωや0.14Ωの抵抗はありますが、単品で0.286Ωの抵抗などありませんので2個使って近しい値にするのです。世の中のパワーLEDは350mAの物が多いので、対応できるようにしておけば遊べるかなと。

まずはCL6807単体でのドライバ回路を習得しますが、CL6807のLXはオープンドレインなので、パワーMOS-FETを外付けすれば電流値を上げられるハズです。

電源電圧を28v以上にするとCL6807では物足りなくなると思いますが・・・。

#電子工作 #LED

再度LEDの照度を計ってみましたが270Lx出ています。

必ずしも芯に照度計を置ける訳ではないので5%くらいの違いはアリアリですが、最初の計測値が妙に低かったのは何故でしょう。

原因はわかりませんが、大事な時にこの現象が起きないことを祈ります。

基板を設計するにあたり照度をあたり直してみます。

目指す製品は2.4m離れて1200~1500Lx出す物です。

現在の計測条件は距離2.2mですので設定値より1割ほど近い。距離の差分で照度は85%くらいになりますので、現在値を260Lxとすると期待値は220Lxです。

製品は幅1.2mにLEDが30発並んだ構成を想定しています。現在の有効照射面は直径1.0m程ですから照射面の1点には製品1台の83%が当たることになります。

現在は5発で実験していますので1発あたり44Lx。30発の83%なら24.9発見当。単純計算では1097Lxになるハズです。

設計値より低いので、仮に製品幅を1.0mにすると照射面の1点には100%当たることになり1320Lxです。

この値なら十分ですが、現実には経年劣化等によりこの値よりも落ちると思います。10%減として1188Lxですが、この値ならかろうじて目標値。

仮に製品幅を0.9mにすると1467Lxで10%減でも1319Lx。放熱はいけそうなので、部品類が収まるならこの幅かな?

通風口やらケーブル口を考慮し、LEDを27.5mmピッチで取り付ければ30発でも0.9mに収まります。

#LED #照明器具

必ずしも芯に照度計を置ける訳ではないので5%くらいの違いはアリアリですが、最初の計測値が妙に低かったのは何故でしょう。

原因はわかりませんが、大事な時にこの現象が起きないことを祈ります。

基板を設計するにあたり照度をあたり直してみます。

目指す製品は2.4m離れて1200~1500Lx出す物です。

現在の計測条件は距離2.2mですので設定値より1割ほど近い。距離の差分で照度は85%くらいになりますので、現在値を260Lxとすると期待値は220Lxです。

製品は幅1.2mにLEDが30発並んだ構成を想定しています。現在の有効照射面は直径1.0m程ですから照射面の1点には製品1台の83%が当たることになります。

現在は5発で実験していますので1発あたり44Lx。30発の83%なら24.9発見当。単純計算では1097Lxになるハズです。

設計値より低いので、仮に製品幅を1.0mにすると照射面の1点には100%当たることになり1320Lxです。

この値なら十分ですが、現実には経年劣化等によりこの値よりも落ちると思います。10%減として1188Lxですが、この値ならかろうじて目標値。

仮に製品幅を0.9mにすると1467Lxで10%減でも1319Lx。放熱はいけそうなので、部品類が収まるならこの幅かな?

通風口やらケーブル口を考慮し、LEDを27.5mmピッチで取り付ければ30発でも0.9mに収まります。

#LED #照明器具

パワーLEDに先が見えてきたところですが、LHQの代替機材も作れんぢゃね?

今回はφ8mmの単色3wLEDにφ13mmのレンズを被せています。出来るだけ薄い筐体で必要なナマ明かりを確保することが優先課題なので大柄になりがちなフルカラーLEDやリフレクタータイプのレンズを避けただけですが、この延長線でマーブルタイプのカラーミックスLEDバー作ったらLHQの代わりになるんぢゃないかと。発光部を見せないならマーブルタイプでも同じことだし、発熱点が集中しないので作りやすい。

今回のレンズは収差によって半減角の周囲に色温度の低いエリアが出来てしまいますが、4in1などのフルカラーLEDでよくあるエッジの色ムラと比べたら特筆する支障でもありません。それに、LHQの代替にするにはどんなレンズを使っても拡散フィルタやバウンサーを使ってエッジの減光変化を柔らかくしなければなりませんので、発光部を細く作れる今回のφ13mmレンズは悪くないと思うのです。何と言っても安いし軽いし。

また、薄く作れるならカマチに並べるフットライトとしても私好みです。

まずは今の製品を完成させるべきですが、これらのことも考えながら進めるべきでしょう。

#LED #照明器具

今回はφ8mmの単色3wLEDにφ13mmのレンズを被せています。出来るだけ薄い筐体で必要なナマ明かりを確保することが優先課題なので大柄になりがちなフルカラーLEDやリフレクタータイプのレンズを避けただけですが、この延長線でマーブルタイプのカラーミックスLEDバー作ったらLHQの代わりになるんぢゃないかと。発光部を見せないならマーブルタイプでも同じことだし、発熱点が集中しないので作りやすい。

今回のレンズは収差によって半減角の周囲に色温度の低いエリアが出来てしまいますが、4in1などのフルカラーLEDでよくあるエッジの色ムラと比べたら特筆する支障でもありません。それに、LHQの代替にするにはどんなレンズを使っても拡散フィルタやバウンサーを使ってエッジの減光変化を柔らかくしなければなりませんので、発光部を細く作れる今回のφ13mmレンズは悪くないと思うのです。何と言っても安いし軽いし。

また、薄く作れるならカマチに並べるフットライトとしても私好みです。

まずは今の製品を完成させるべきですが、これらのことも考えながら進めるべきでしょう。

#LED #照明器具

パワーLEDをリフローして秋月さんのドライバ基板で点灯させました。

単色の3w品はかなり明るく、LEDの樹脂部品の変形もありませんので思ったよりも良好な照射をしています。

30度のレンズを取り付けた5発が2m離れた位置で中心150Lx。期待値は200Lxだったので足りませんが、電流値を調整すれば180Lxくらいまで上げられそうな気もします。

課題は明るさを増して個体ムラを軽減することです。実作業はLEDに送り込む電流値の調整となります。半導体は付加電圧に入力電流が単純比例しないために半導体と呼ばれますがLEDもその部類です。LEDの明るさは主に入力電流に比例しますが、電圧特性が個体によってバラつきがあるくせに入力電流は付加電圧によって増減します。制御回路は電流を計測してフィードバック制御してはいますが、電流の計測も結局は電圧の計測なので累積誤差は決して少なくありません。設計値のままの部品で回路を組んでもある程度の範囲には収まるのですが10%くらいの照度差は発生するようです(抵抗やコンデンサの誤差は5%程度あるので当たり前?)。なので、最後は人の手で計測して調整できるようにしなければなりません。

さて、どうしよう!?

追記

気になったので再計測。

同条件で260Lx出ている・・・十分に期待値なのでホッとしましたが、なんで100Lxもアップ?

考えられるのは温度。

昨日のチェックはリフローの熱が完全に抜ける前に実施したと言ってもいい。アルミアングルをヒートシンクにしているけど冷却不足かも。制御回路には気になる発熱が無いので無関係だと思う。

しばらく点灯して十分に熱を持たせて再計測します。

追記・・・30分後

ヒートシンクが十分に温まったところで計測。

照度258Lx。

わずかに下がったけれど計測の誤差レベルでしょう。十分に期待値が出ているので細かい調整は考えないことにします。

アルミアングルは温まっても素手で握っていられる程度なので、筐体放熱だけで足りそうな気がします。触った感じ、昨日よりも低い気がしなくもないけど・・・

これなら実試作を始めてもいいので、基板を設計して中国に発注しますかね。

LED基板も制御基板もアルミの片面基板にしましょう。短絡を避けるために基板の周囲にパターンの余白を大きめにとる必要がありますが、基板を筐体やヒートシンクに直付け出来るなど、クーリングの処理にメリットがあります。それに、国内でアルミ基板を作ると樹脂基板の数倍の価格になるのに対し中国ではほんの数割しか違いません。クーリングの機構が簡単になるならアルミ基板を用いた方が全体としては安く仕上がります。

#電子工作 #LED

単色の3w品はかなり明るく、LEDの樹脂部品の変形もありませんので思ったよりも良好な照射をしています。

30度のレンズを取り付けた5発が2m離れた位置で中心150Lx。期待値は200Lxだったので足りませんが、電流値を調整すれば180Lxくらいまで上げられそうな気もします。

課題は明るさを増して個体ムラを軽減することです。実作業はLEDに送り込む電流値の調整となります。半導体は付加電圧に入力電流が単純比例しないために半導体と呼ばれますがLEDもその部類です。LEDの明るさは主に入力電流に比例しますが、電圧特性が個体によってバラつきがあるくせに入力電流は付加電圧によって増減します。制御回路は電流を計測してフィードバック制御してはいますが、電流の計測も結局は電圧の計測なので累積誤差は決して少なくありません。設計値のままの部品で回路を組んでもある程度の範囲には収まるのですが10%くらいの照度差は発生するようです(抵抗やコンデンサの誤差は5%程度あるので当たり前?)。なので、最後は人の手で計測して調整できるようにしなければなりません。

さて、どうしよう!?

追記

気になったので再計測。

同条件で260Lx出ている・・・十分に期待値なのでホッとしましたが、なんで100Lxもアップ?

考えられるのは温度。

昨日のチェックはリフローの熱が完全に抜ける前に実施したと言ってもいい。アルミアングルをヒートシンクにしているけど冷却不足かも。制御回路には気になる発熱が無いので無関係だと思う。

しばらく点灯して十分に熱を持たせて再計測します。

追記・・・30分後

ヒートシンクが十分に温まったところで計測。

照度258Lx。

わずかに下がったけれど計測の誤差レベルでしょう。十分に期待値が出ているので細かい調整は考えないことにします。

アルミアングルは温まっても素手で握っていられる程度なので、筐体放熱だけで足りそうな気がします。触った感じ、昨日よりも低い気がしなくもないけど・・・

これなら実試作を始めてもいいので、基板を設計して中国に発注しますかね。

LED基板も制御基板もアルミの片面基板にしましょう。短絡を避けるために基板の周囲にパターンの余白を大きめにとる必要がありますが、基板を筐体やヒートシンクに直付け出来るなど、クーリングの処理にメリットがあります。それに、国内でアルミ基板を作ると樹脂基板の数倍の価格になるのに対し中国ではほんの数割しか違いません。クーリングの機構が簡単になるならアルミ基板を用いた方が全体としては安く仕上がります。

#電子工作 #LED