全年全月19日の投稿[34件]

2026年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ちょっと忙しい1月です。

仕事があるのは喜ばしいことですが、妄想は出来ても工作の実作業は出来ません。基本設計という名の妄想をしませんといけませんのである意味いいのですけどね。

最近の妄想はGoogle検索よりもAIさんたちに聞くことで進めることが多くなりました。AIさんから結論をもらうというより代わりに検索してもらってレポートを頂戴する感じです。

そんなやりとりの中で「C言語は高級アセンブリ言語である」という言葉がありました。ハードウェアを隠蔽してサービスに特化するいわゆる高級言語ではなく、ハードウェアに依存しないアセンブラ言語を示すってことらしいです。自分はハードウェアを動かすことに趣向が向いています。自分のベースはPIC16のアセンブラですが、書いているウチに「C言語はCPUにごとに違うアセンブラを汎用化して書きやすくしたモノだと思えば自分にとって自然だな」と感じていたので妙に納得した言葉です。

何をしたいかによるので「C言語が絶対正義」とは思いませんが、昨今流行りのプログラム言語の大半はC言語を基礎としてして作られていますので原典とも言える存在です。高級言語を書いているとC言語が見え隠れしますので、C言語を知っていた方が理解し易いように思います。今どきの高級言語はC言語の方言と言ってもいいのかもしれません。自分はPIC16アセンブラの後にPython3に行ったのですが、むしろPythonだけを見て煮詰まったことがC言語を習得することで解決したように思います。高級言語とはC言語を楽に使うためのマクロ言語と捉えることが自然な気すらします。FORTRAN・COBOL・BASICなどのC言語と同時期に研究・開発された高級言語は少し違う感じがしますが、今主流の開発言語の大半はC言語の方言なのでしょう。

私のように「物理的な物を作ること」に趣向を持つ方は少ないと思いますが、コンピュータはマシンコードで動くのですから、マシンコードを汎用的に表現するC言語はハードウェアを直接動かす存在なのでしょう。名前が似通ったC++やC#(C++++)はそれとは違った感じがしますけど。

#C言語

仕事があるのは喜ばしいことですが、妄想は出来ても工作の実作業は出来ません。基本設計という名の妄想をしませんといけませんのである意味いいのですけどね。

最近の妄想はGoogle検索よりもAIさんたちに聞くことで進めることが多くなりました。AIさんから結論をもらうというより代わりに検索してもらってレポートを頂戴する感じです。

そんなやりとりの中で「C言語は高級アセンブリ言語である」という言葉がありました。ハードウェアを隠蔽してサービスに特化するいわゆる高級言語ではなく、ハードウェアに依存しないアセンブラ言語を示すってことらしいです。自分はハードウェアを動かすことに趣向が向いています。自分のベースはPIC16のアセンブラですが、書いているウチに「C言語はCPUにごとに違うアセンブラを汎用化して書きやすくしたモノだと思えば自分にとって自然だな」と感じていたので妙に納得した言葉です。

何をしたいかによるので「C言語が絶対正義」とは思いませんが、昨今流行りのプログラム言語の大半はC言語を基礎としてして作られていますので原典とも言える存在です。高級言語を書いているとC言語が見え隠れしますので、C言語を知っていた方が理解し易いように思います。今どきの高級言語はC言語の方言と言ってもいいのかもしれません。自分はPIC16アセンブラの後にPython3に行ったのですが、むしろPythonだけを見て煮詰まったことがC言語を習得することで解決したように思います。高級言語とはC言語を楽に使うためのマクロ言語と捉えることが自然な気すらします。FORTRAN・COBOL・BASICなどのC言語と同時期に研究・開発された高級言語は少し違う感じがしますが、今主流の開発言語の大半はC言語の方言なのでしょう。

私のように「物理的な物を作ること」に趣向を持つ方は少ないと思いますが、コンピュータはマシンコードで動くのですから、マシンコードを汎用的に表現するC言語はハードウェアを直接動かす存在なのでしょう。名前が似通ったC++やC#(C++++)はそれとは違った感じがしますけど。

#C言語

2025年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

知人に頼まれた装置を作ってました。DMXの経路を切り替える物です。フェスで複数の卓から一つを選択するために使います。以前2台作ったのですが追加1台です。

次の現場の準備は昨日のウチに終わりにしたので有給休暇を取って引き籠り。夏休みの宿題は終わりが迫ってから睡眠時間を削ってやってた子供でしたが半世紀経ってもそれは同じ。納品を数日後に控えて慌ててやっております。

言い訳をするなら、ここ半年くらい目頭の痛みが酷い状態が続いていまして細かい作業が出来なかったのです。幸い、ビタミンB12を多く含んだ目薬をさし、ピップエレキバンを目のツボに貼るなどで改善する方法を見つけたので細かい作業が出来るようになりました。

ともかく物理的な工作は終わり。あとはマイコンにファームウェアを書き込んで動作チェックをし、ケースにネームランドの貼り込みです。これは現場上がりでもあと2日間で何とかなりそうです。基板の半田付けに間違いが無ければですけど。

#器具の製作 #自分を修理しよう!『指圧の世界』へようこそ!?

次の現場の準備は昨日のウチに終わりにしたので有給休暇を取って引き籠り。夏休みの宿題は終わりが迫ってから睡眠時間を削ってやってた子供でしたが半世紀経ってもそれは同じ。納品を数日後に控えて慌ててやっております。

言い訳をするなら、ここ半年くらい目頭の痛みが酷い状態が続いていまして細かい作業が出来なかったのです。幸い、ビタミンB12を多く含んだ目薬をさし、ピップエレキバンを目のツボに貼るなどで改善する方法を見つけたので細かい作業が出来るようになりました。

ともかく物理的な工作は終わり。あとはマイコンにファームウェアを書き込んで動作チェックをし、ケースにネームランドの貼り込みです。これは現場上がりでもあと2日間で何とかなりそうです。基板の半田付けに間違いが無ければですけど。

#器具の製作 #自分を修理しよう!『指圧の世界』へようこそ!?

2025年8月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2025年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

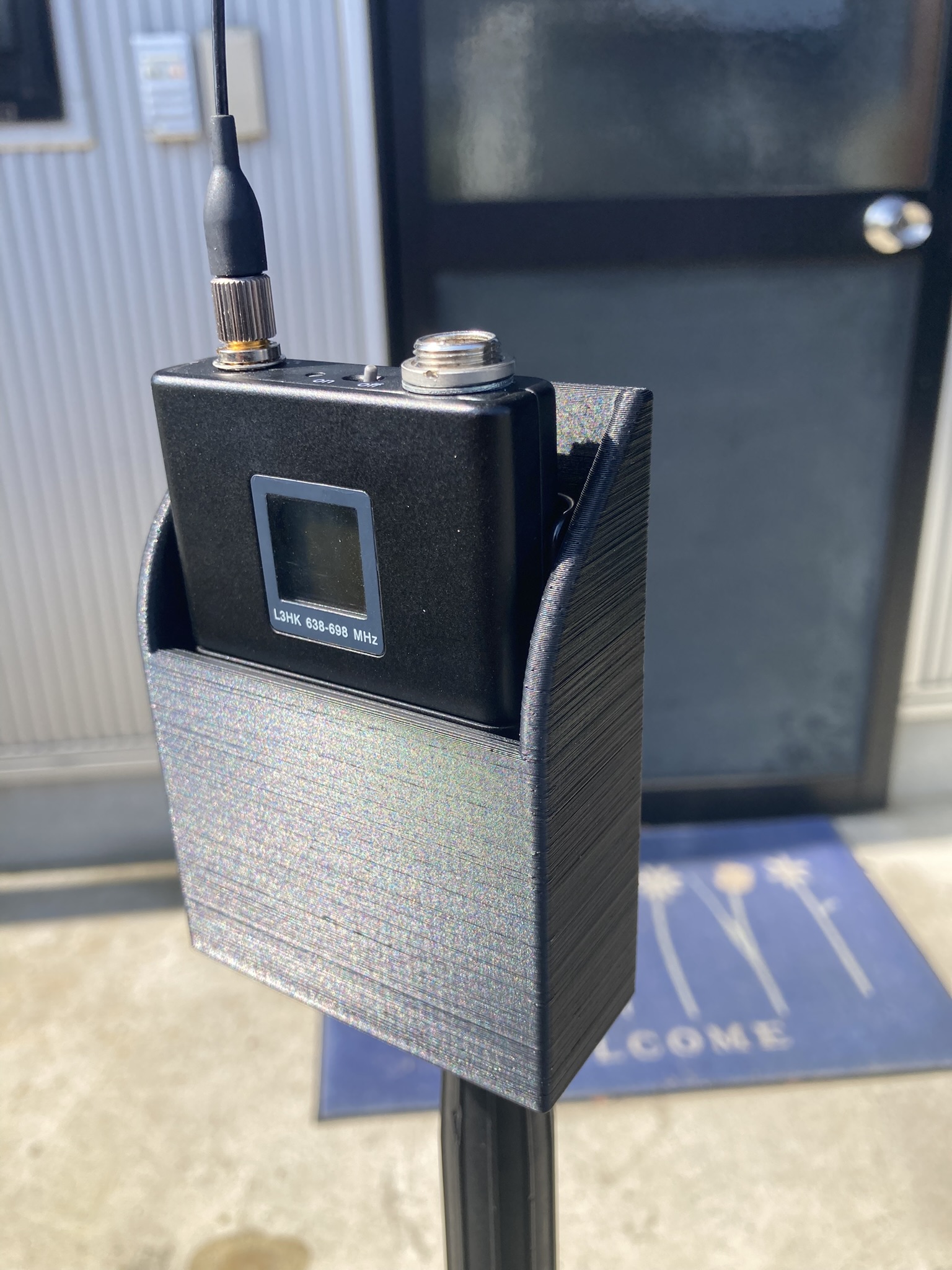

MoC を通して Art-Net_node を使うには数品組み合わせなければなりません。最終的には綺麗にパッケージしたいですが色々試してから決めたいかなと。ただ、テストの段階でもバラバラのままでは美しくありません。せめて合板にまとめる位はしたいかなと。こういった場合、ネジ止めのステーが付いてない機器を固定するのに苦労します。特にACアダプタの類は何の取り付け機構も付いていません。両面テープでもいいのですが、真夏の倉庫に放置しようものなら糊残りが酷いことになるので嫌いです。

ならばステーを作ればいいのです。

早速 Fusion でデータ作成。簡単な形状ですから3Dプリンタの CAM データまでやっても15分くらい。プリントの予想時間はとんでもない数字ですけど。

#器具の製作

ならばステーを作ればいいのです。

早速 Fusion でデータ作成。簡単な形状ですから3Dプリンタの CAM データまでやっても15分くらい。プリントの予想時間はとんでもない数字ですけど。

#器具の製作

3Dモデリングには「Autodesk Fusion」を使っています。ポリゴンで自由形状を作るツールとは違いますが、寸法情報で部品を作るには使いやすいアプリです。

初期の無料期間が過ぎたのでサブスクを登録していましたが、更新費用が趣味のツールとしては高額になってしまい別なアプリ(FreeCADなど)に替えようと思っていました。

ところが期限を過ぎても使えています。「個人用(商用利用不可)」と表示され初期の無料期間と同様と見受けられます。目立った違いは「編集可能」ファイル数が10個までとのことですが、「読み取り専用」にしても「編集可能」に戻せますので、実質フリーウェアとして使えます。同時に10個も編集する大規模な製作はありませんので私の使用では全く問題ありません。

空間規模やオブジェクト数などで制限がかかりそうな予感もしますがそん時はそん時でしょう。

#3Dプリンタ #CAD

初期の無料期間が過ぎたのでサブスクを登録していましたが、更新費用が趣味のツールとしては高額になってしまい別なアプリ(FreeCADなど)に替えようと思っていました。

ところが期限を過ぎても使えています。「個人用(商用利用不可)」と表示され初期の無料期間と同様と見受けられます。目立った違いは「編集可能」ファイル数が10個までとのことですが、「読み取り専用」にしても「編集可能」に戻せますので、実質フリーウェアとして使えます。同時に10個も編集する大規模な製作はありませんので私の使用では全く問題ありません。

空間規模やオブジェクト数などで制限がかかりそうな予感もしますがそん時はそん時でしょう。

#3Dプリンタ #CAD

2025年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

先日ヒーター(発煙器)を新品に交換した Antari F1-FAZER を昨日の現場で使ったところ2台のウチ1台がオーバーヒートの警告。

煙は出ませんので念のため持ってきていた予備機に交換して現場としては事なきを得ましたが、明けての今日稼働させても再現せず。「ボク、昨日もバッチリ働いたもん♪」って顔で煙を吐きます。なんか腹立つ。

温度センサからの電圧を受ける基板の端子が怪しいように感じたので稼働テストする前に挿し直しをしましたが、端子の接触具合いで奇妙なヒステリンスでも起きていたのでしょうか。温度センサーの熱電帯は微弱な電圧・電流しか出しませんから端子の接触が悪いと誤認するのかもしれません。ヒステリンスの様な障害があれば温度が一定以上になった途端に検知電圧が上がる可能性はあります。

動いてくれればそれでいいのですが、ヒーター(発煙器)を交換した後5時間くらい稼働テストをしていますので、なぜ警告が出たのかスッキリしません。

日を改めて長時間稼働させてみましょう。

追記

オーバーヒートの警告が出た Antari F1-FAZER の稼働テストを続けていますが警告は出ません。アホかってくらい煙が出ています。あまりの煙にお隣の自動車修理工場のご主人が火事ぢゃないよね!?と心配していらっしゃったくらい(笑

コロナ以降、劇場の空調の排気が強くなっている傾向があり、コンセプトなら太刀打ちできますが、水性スモークマシンは残留が弱くて1台では負けることがありますので2台焚きを基本にしています。1台が動かなくなっても残りの1台があれば薄くともビームは出ますので相互バックアップの意味もあります。

要の部品を交換したとはいえ、一度壊れた器具を完全回復させるのは難しいですね。こういうのは倉庫でのテストでは正常でも現場ではおかしくなる内弁慶さんかな!?。

お塩とお神酒で簡易なお祓いをすると治るのかもしれません。機材が動くかの最後は神頼み運頼みですから・・・

追記の2

機材修理の最後は神頼みです。しめ縄の作り方と祝詞を研究しましょうか・・・

故障した道具には濁ったナニかがまとわりつく気配を感じます。故障部位の健全化が必須だとしても、そこには悪戯好きの何某が居ると感じるのです。

機械のことを勉強すればするほど、修理の経験を積めば積むほど、付喪神の存在を当たり前に感じます。

舞台は人の想いが集まるところですから、そこで使う道具は付喪神が憑きやすいのかもしれません。

感謝と労わりを以って機材たちと向き合いたいものです。

日本の舞台は引き籠りの天照大御神を天岩戸から引っ張り出したアマノ・ウズメのストリップ公演が記録に残る最初でしょう。性的アプローチや酔っぱらったオッサンたちのバカ騒ぎの是非はともかく、その石舞台と天岩戸が最初の舞台機構と言ってもいい。神々が使ったものですからそこに魂が宿っても不思議はありません。そこまで高貴でなくとも、人の想いが集まるところで使ったモノには何かが宿るものだと思ったりしてます。

#器具の修理

煙は出ませんので念のため持ってきていた予備機に交換して現場としては事なきを得ましたが、明けての今日稼働させても再現せず。「ボク、昨日もバッチリ働いたもん♪」って顔で煙を吐きます。なんか腹立つ。

温度センサからの電圧を受ける基板の端子が怪しいように感じたので稼働テストする前に挿し直しをしましたが、端子の接触具合いで奇妙なヒステリンスでも起きていたのでしょうか。温度センサーの熱電帯は微弱な電圧・電流しか出しませんから端子の接触が悪いと誤認するのかもしれません。ヒステリンスの様な障害があれば温度が一定以上になった途端に検知電圧が上がる可能性はあります。

動いてくれればそれでいいのですが、ヒーター(発煙器)を交換した後5時間くらい稼働テストをしていますので、なぜ警告が出たのかスッキリしません。

日を改めて長時間稼働させてみましょう。

追記

オーバーヒートの警告が出た Antari F1-FAZER の稼働テストを続けていますが警告は出ません。アホかってくらい煙が出ています。あまりの煙にお隣の自動車修理工場のご主人が火事ぢゃないよね!?と心配していらっしゃったくらい(笑

コロナ以降、劇場の空調の排気が強くなっている傾向があり、コンセプトなら太刀打ちできますが、水性スモークマシンは残留が弱くて1台では負けることがありますので2台焚きを基本にしています。1台が動かなくなっても残りの1台があれば薄くともビームは出ますので相互バックアップの意味もあります。

要の部品を交換したとはいえ、一度壊れた器具を完全回復させるのは難しいですね。こういうのは倉庫でのテストでは正常でも現場ではおかしくなる内弁慶さんかな!?。

お塩とお神酒で簡易なお祓いをすると治るのかもしれません。機材が動くかの最後は神頼み運頼みですから・・・

追記の2

機材修理の最後は神頼みです。しめ縄の作り方と祝詞を研究しましょうか・・・

故障した道具には濁ったナニかがまとわりつく気配を感じます。故障部位の健全化が必須だとしても、そこには悪戯好きの何某が居ると感じるのです。

機械のことを勉強すればするほど、修理の経験を積めば積むほど、付喪神の存在を当たり前に感じます。

舞台は人の想いが集まるところですから、そこで使う道具は付喪神が憑きやすいのかもしれません。

感謝と労わりを以って機材たちと向き合いたいものです。

日本の舞台は引き籠りの天照大御神を天岩戸から引っ張り出したアマノ・ウズメのストリップ公演が記録に残る最初でしょう。性的アプローチや酔っぱらったオッサンたちのバカ騒ぎの是非はともかく、その石舞台と天岩戸が最初の舞台機構と言ってもいい。神々が使ったものですからそこに魂が宿っても不思議はありません。そこまで高貴でなくとも、人の想いが集まるところで使ったモノには何かが宿るものだと思ったりしてます。

#器具の修理

2024年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ふと中華電機を覗く。

「Hi-Link HLK-5M05」

5wの密閉式電源モジュール。小さくて安くてよくね?

絶対最大定格を定格と表記する製品とは気配が違う。5wギリギリ使うのはそもそも間違いだけれど、3wくらいなら常用しても良さそうな気がする。

データシート

で、思い出したのが「超小型DMX調光器」。

アイデアは随分前からあるのですが、PARライト1台に取り付けて1スポット1ディマーとするモノです。LED-PARと同じ感覚でPARライトを仕込むワケです。

以前は小さな電源モジュールがとても高価で表面実装部品を扱うことが出来なったので小さくまとめられませんでしたが、これを電源にしてSCRにBTA-41を使い容量を10Aにすればタバコの箱程度の容積に収まる気がしてきました。省電力の工夫はしなければなりませんが、3w(5v600mA)あればPICを主に位相制御回路を構成出来ます。

仕上がり形状はこれらの検討ですが、思考実験としては面白そうなネタです。

#照明器具

「Hi-Link HLK-5M05」

5wの密閉式電源モジュール。小さくて安くてよくね?

絶対最大定格を定格と表記する製品とは気配が違う。5wギリギリ使うのはそもそも間違いだけれど、3wくらいなら常用しても良さそうな気がする。

データシート

で、思い出したのが「超小型DMX調光器」。

アイデアは随分前からあるのですが、PARライト1台に取り付けて1スポット1ディマーとするモノです。LED-PARと同じ感覚でPARライトを仕込むワケです。

以前は小さな電源モジュールがとても高価で表面実装部品を扱うことが出来なったので小さくまとめられませんでしたが、これを電源にしてSCRにBTA-41を使い容量を10Aにすればタバコの箱程度の容積に収まる気がしてきました。省電力の工夫はしなければなりませんが、3w(5v600mA)あればPICを主に位相制御回路を構成出来ます。

仕上がり形状はこれらの検討ですが、思考実験としては面白そうなネタです。

#照明器具

2024年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

Linuxサーバーに与えるHDDの準備をしています。

ext4でフォーマットしているのですが、スイッチ「-cc」を使うと0xaa、0x55、0x00、0xffを書いて読んで完全なチェックをします。

これをやってSuperBlockの再設定をしておけば後々のトラブルは皆無となり、いざトラブったことを考えて先に手間ヒマをかけるのが私の流儀ですが、とんでもなく時間がかかる。すべてのセクタに完全なチェックを行うのですから仕方ありません。

ただ、1つミスりました。作業はUSB3.0-SATA3変換を使って行うのですが、間違ってマザーボードのUSB2.0に挿していました。3TBでも48時間あれば終わるのが普通なのに24時間経過しても最初の0xaaすら終わっていない。気付いてガッカリ。今はUSB3.0に繋いでやり直していますが0xaaが11時間で完了。この調子ならUSB2.0のまま続けたより早く終わるでしょう。

#サーバー

ext4でフォーマットしているのですが、スイッチ「-cc」を使うと0xaa、0x55、0x00、0xffを書いて読んで完全なチェックをします。

これをやってSuperBlockの再設定をしておけば後々のトラブルは皆無となり、いざトラブったことを考えて先に手間ヒマをかけるのが私の流儀ですが、とんでもなく時間がかかる。すべてのセクタに完全なチェックを行うのですから仕方ありません。

ただ、1つミスりました。作業はUSB3.0-SATA3変換を使って行うのですが、間違ってマザーボードのUSB2.0に挿していました。3TBでも48時間あれば終わるのが普通なのに24時間経過しても最初の0xaaすら終わっていない。気付いてガッカリ。今はUSB3.0に繋いでやり直していますが0xaaが11時間で完了。この調子ならUSB2.0のまま続けたより早く終わるでしょう。

#サーバー

2024年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2024年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する