全年全月17日の投稿[29件](2ページ目)

2023年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

EVがエコである条件は、環境負荷が少ないエネルギー源で電力を起こし消費量も少ないことです。製造においても運用においてもです。

ところが現実は違うようです。電力の大半を火力発電で賄い、運用エネルギーの消費量も少ないとは言えず、製造ではガソリン車よりも多くのエネルギーを必要とするそうな。

ぶっちゃけ、目の前で排ガスを出さないだけでエコとは呼べないのが今のEVです。給電インフラの不足や電池の原料採掘と廃棄のことまで言い出したらキリがありません。

まぁ、目の前で排ガスを出さないのはアリっちゃありっちゃありなんですけど。

そんなこんなの裏で人造石油が注目されています。藻に下水を喰わせて搾り取ったり、炭酸水に原油(種油)を混ぜて培養するなど様々な方法が考案されていますが、人造石油のいいところは大気中の二酸化炭素が原料の一部になること、燃やしても有害物質の発生がとても少ないことなどです。特に硫黄の含有量がほぼゼロなので硫黄酸化物(SOx)の排出が理屈ではゼロです。しかもとても安価に作れるそうな。これは凄いことです。

欠点があるとするなら主要特許を持っているのが日本だということです。

日本車潰し(正確には日本のエンジンメーカー潰し)のためのEV化なのに、このままではEVはダメでやっぱり内燃機関でしょとなり燃料まで日本が強くなって本末転倒です。

次世代燃料、高性能電池、レアメタルレス高性能モーターなどの主要特許を日本がほぼ独占しているのは皮肉でしかありません。

他者の足を引っ張ることで一番になろうとしても頂点には立てないという道徳の授業かな?

#雑談

ところが現実は違うようです。電力の大半を火力発電で賄い、運用エネルギーの消費量も少ないとは言えず、製造ではガソリン車よりも多くのエネルギーを必要とするそうな。

ぶっちゃけ、目の前で排ガスを出さないだけでエコとは呼べないのが今のEVです。給電インフラの不足や電池の原料採掘と廃棄のことまで言い出したらキリがありません。

まぁ、目の前で排ガスを出さないのはアリっちゃありっちゃありなんですけど。

そんなこんなの裏で人造石油が注目されています。藻に下水を喰わせて搾り取ったり、炭酸水に原油(種油)を混ぜて培養するなど様々な方法が考案されていますが、人造石油のいいところは大気中の二酸化炭素が原料の一部になること、燃やしても有害物質の発生がとても少ないことなどです。特に硫黄の含有量がほぼゼロなので硫黄酸化物(SOx)の排出が理屈ではゼロです。しかもとても安価に作れるそうな。これは凄いことです。

欠点があるとするなら主要特許を持っているのが日本だということです。

日本車潰し(正確には日本のエンジンメーカー潰し)のためのEV化なのに、このままではEVはダメでやっぱり内燃機関でしょとなり燃料まで日本が強くなって本末転倒です。

次世代燃料、高性能電池、レアメタルレス高性能モーターなどの主要特許を日本がほぼ独占しているのは皮肉でしかありません。

他者の足を引っ張ることで一番になろうとしても頂点には立てないという道徳の授業かな?

#雑談

LTC Player は音源プレーヤー部がほぼ終わり。今後は LTC Generator の制御を組み込んでいきます。

LTC Generator の制御部はマルチスレッドを使って音楽プレーヤーと分ける必要があると思われます。LTC Generator との通信は最短で33msec(1/30秒)毎に行われますが、PysimpleGUI の sg.window.read() のタイムアウトを25msecにしているためにタイミングが間に合わない可能性があるからです。タイムアウトをもっと早くすれば良さそうなものですが、これ以上早くすると PysimpleGUI にとってよろしくないのです。あちらを立てればこちらが立たず状態ですが、トータルの処理量には無理は無く、あくまでタイミングの問題ですから、マルチスレッドにすればストレス無く動くと思います。

スレッド間通信には Queue を使えばいいでしょう。共有メモリや Pipe より通信は遅いのですが、List だろうが Tuple だろうがPythonで扱う変数をそのまま扱えるので便利です。通信するデータ量も僅かですから速度が気になることもないでしょう。ちなみに、Queue を送った後にほんの僅かな sleep() を入れると受け側のスレッドが動くまでの時間を短く出来る様です。

#Python

LTC Generator の制御部はマルチスレッドを使って音楽プレーヤーと分ける必要があると思われます。LTC Generator との通信は最短で33msec(1/30秒)毎に行われますが、PysimpleGUI の sg.window.read() のタイムアウトを25msecにしているためにタイミングが間に合わない可能性があるからです。タイムアウトをもっと早くすれば良さそうなものですが、これ以上早くすると PysimpleGUI にとってよろしくないのです。あちらを立てればこちらが立たず状態ですが、トータルの処理量には無理は無く、あくまでタイミングの問題ですから、マルチスレッドにすればストレス無く動くと思います。

スレッド間通信には Queue を使えばいいでしょう。共有メモリや Pipe より通信は遅いのですが、List だろうが Tuple だろうがPythonで扱う変数をそのまま扱えるので便利です。通信するデータ量も僅かですから速度が気になることもないでしょう。ちなみに、Queue を送った後にほんの僅かな sleep() を入れると受け側のスレッドが動くまでの時間を短く出来る様です。

#Python

2023年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LTC Generator の基板が入荷しました。

今回はDHLを使ったこともありますが、オーダーしてから6日です。早し。

送料を見ると発送後2-3日で届く業者の中でDHLが一番安い。今までならDHLが一番高いくらいだったのに不思議。通常使っている日数が倍以上かかる安い業者と比べると3ドルしか違わない。不思議だなと思いつつ、安くて早いならヨシでしょう。数日早いと日程的にリフローの研究をジックリやる時間が取れるので数百円の違いはアリアリです。

組み立ては他の部品の入荷後ですが、リフローハンダの段取りを玉成することも含めての作業となります。

PICのファームウェアはもちろん、PC側のプログラムもありますのでしばらくかかりそうです。

今はFIFOのライブラリを考えています。これがまた簡単そうで難しい。

追記

秋月さんから部品が発送されたそうです。

次のオフにリフローの研究をジックリ出来そうです。

#電子工作 #器具の製作 #タイムコード

今回はDHLを使ったこともありますが、オーダーしてから6日です。早し。

送料を見ると発送後2-3日で届く業者の中でDHLが一番安い。今までならDHLが一番高いくらいだったのに不思議。通常使っている日数が倍以上かかる安い業者と比べると3ドルしか違わない。不思議だなと思いつつ、安くて早いならヨシでしょう。数日早いと日程的にリフローの研究をジックリやる時間が取れるので数百円の違いはアリアリです。

組み立ては他の部品の入荷後ですが、リフローハンダの段取りを玉成することも含めての作業となります。

PICのファームウェアはもちろん、PC側のプログラムもありますのでしばらくかかりそうです。

今はFIFOのライブラリを考えています。これがまた簡単そうで難しい。

追記

秋月さんから部品が発送されたそうです。

次のオフにリフローの研究をジックリ出来そうです。

#電子工作 #器具の製作 #タイムコード

NJM4580を乗せたDI-1を鳴らしてみました。

CDプレーヤー → DI-1 → スピーカー(Amp入り)

こんな感じです。

音源はVoの無いイージーリスニング向けの物です。

音はかなり変わりました。私のバカ耳でもわかるのですから間違いなく変わっています。

あくまで私の感想ですが、高域の分離が良くなりアンサンブルの各楽器の音像が明瞭になりました。無改造の物は高域の分離が弱くそれぞれが糊で貼り付いた印象なので良点だと思われます。半面、中域がかすれてオクに引っ込んだ印象があります。出るところがあれば抑え込まれるところもあるのかな?

好みの分野ですから絶対値ではありませんが、私の感覚では良くなった印象です。

ベースは周波数帯域が広く、特にスラッピング奏法では高域の明瞭さが重要だと思いますので、この変化は歓迎する物だと思います。

今回使っているオペアンプの型番は細かく言うと「NJM4580D」で、4558互換のNJM4558の性能向上品です。安価なミドルレンジとしてはこれ以上望んではいけないほど優秀で、音声回路にもデジタル回路にも使える便利なオペアンプです。世の中のヘッドホンアンプにも多用されているそうで、以前、インカム関係の物に使った際も聞きやすい印象がありました。

本命の「MUSES01D」はその遥か上を行く品質らしいのでイヤでも期待感が膨らみます。

追記

約3時間経過。暖まったためか、エージングが進んだためか、中域のカスレが無くなり全域がバランス良く出ます。

今回の課題はオペアンプを替えると何が違ってくるのかの実験です。違うことは実感できましたが、手間ヒマお金をかけて商売道具に施す価値があるか、オタクの蛇足で終わらせるか、しばらく様子見です。

追記

約6時間経過しました。時間と共に明瞭感と安定感が増してきました。NJM4580のエージングは8時間前後と聞いたことがありますが、そういうことなんでしょうか。セミアコ、ウッドベース、バンドネオンの音は無改造品に比べ明らかに良くなっています。

ただ、聴いた瞬間に違いがわかる程ではありませんので、手間ヒマお金をかけて改造するレベルかと聞かれると返答に困ります。本命ではないNJM4580Dでの話ですからMUSES01Dの入荷を待ちましょう。

オペアンプによって音が違うことは確認出来たので、今日の実験は成功ってことで。

ちなみに、改造に使っているのは20年以上前の品です。

ヘタリが出ているので使わせてもらってます。

#音の世界

CDプレーヤー → DI-1 → スピーカー(Amp入り)

こんな感じです。

音源はVoの無いイージーリスニング向けの物です。

音はかなり変わりました。私のバカ耳でもわかるのですから間違いなく変わっています。

あくまで私の感想ですが、高域の分離が良くなりアンサンブルの各楽器の音像が明瞭になりました。無改造の物は高域の分離が弱くそれぞれが糊で貼り付いた印象なので良点だと思われます。半面、中域がかすれてオクに引っ込んだ印象があります。出るところがあれば抑え込まれるところもあるのかな?

好みの分野ですから絶対値ではありませんが、私の感覚では良くなった印象です。

ベースは周波数帯域が広く、特にスラッピング奏法では高域の明瞭さが重要だと思いますので、この変化は歓迎する物だと思います。

今回使っているオペアンプの型番は細かく言うと「NJM4580D」で、4558互換のNJM4558の性能向上品です。安価なミドルレンジとしてはこれ以上望んではいけないほど優秀で、音声回路にもデジタル回路にも使える便利なオペアンプです。世の中のヘッドホンアンプにも多用されているそうで、以前、インカム関係の物に使った際も聞きやすい印象がありました。

本命の「MUSES01D」はその遥か上を行く品質らしいのでイヤでも期待感が膨らみます。

追記

約3時間経過。暖まったためか、エージングが進んだためか、中域のカスレが無くなり全域がバランス良く出ます。

今回の課題はオペアンプを替えると何が違ってくるのかの実験です。違うことは実感できましたが、手間ヒマお金をかけて商売道具に施す価値があるか、オタクの蛇足で終わらせるか、しばらく様子見です。

追記

約6時間経過しました。時間と共に明瞭感と安定感が増してきました。NJM4580のエージングは8時間前後と聞いたことがありますが、そういうことなんでしょうか。セミアコ、ウッドベース、バンドネオンの音は無改造品に比べ明らかに良くなっています。

ただ、聴いた瞬間に違いがわかる程ではありませんので、手間ヒマお金をかけて改造するレベルかと聞かれると返答に困ります。本命ではないNJM4580Dでの話ですからMUSES01Dの入荷を待ちましょう。

オペアンプによって音が違うことは確認出来たので、今日の実験は成功ってことで。

ちなみに、改造に使っているのは20年以上前の品です。

ヘタリが出ているので使わせてもらってます。

#音の世界

2023年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

3Dプリンタはイイ感じですが、そもそもCADデータの通りプリント出来ないのはよろしくありません。

当面の課題はクリアしたので、CAMの設定でどこまで追い込めるか実験を始めました。

まずは、内形もある簡単な形状でテストプリントです。どの方向にどれだけ寸法がズレるかサンプルを取るのです。

CAMのどの設定項目が影響するのかを見つけるのにかなりの回数プリントすることになりそうですが、都度の調整作業が減るなら価値はあります。トータル時間はかかりますが、拘束時間は大したことありませんしね。

室温やフィラメントの質にも左右されそうですが、樹脂成型はそういうものらしいので、季節の変わり目やフィラメントの入れ替え時に確認するのもありでしょう。

ということで、靴屋の小人さんには今夜も頑張ってもらいます。

#3Dプリンタ

当面の課題はクリアしたので、CAMの設定でどこまで追い込めるか実験を始めました。

まずは、内形もある簡単な形状でテストプリントです。どの方向にどれだけ寸法がズレるかサンプルを取るのです。

CAMのどの設定項目が影響するのかを見つけるのにかなりの回数プリントすることになりそうですが、都度の調整作業が減るなら価値はあります。トータル時間はかかりますが、拘束時間は大したことありませんしね。

室温やフィラメントの質にも左右されそうですが、樹脂成型はそういうものらしいので、季節の変わり目やフィラメントの入れ替え時に確認するのもありでしょう。

ということで、靴屋の小人さんには今夜も頑張ってもらいます。

#3Dプリンタ

「靴屋の小人」さんは完全復活です。

追加で2セット作りましたが、途中で落ちることもなく仕上がりも綺麗です。

現場続きだったので配線の検討はこれからですが、筐体は十分な仕上がりでしょう。

まだ決めていないのは目地止めです。コーキング剤に何を使いましょう。アルミもABSも接着は苦手な素材です。求めるのは強度ではありませんが、十分な水漏れ対策となりつつ、修理でバラせなければいけません。バスコークが安価で無難な気もしますが、黒っぽいのが無いので仕上げが難しくなります。シリコン系コーキング剤は安価ですがはABSと相性が悪い様子。ダークグレーでブチルゴムに特性が近い変成シリコン系でしょうか。「変成シリコンコークQ」ならフライトケースのウレタンが外れた時の補修にも使っているので常備しています。

#3Dプリンタ #工具や資材

追加で2セット作りましたが、途中で落ちることもなく仕上がりも綺麗です。

現場続きだったので配線の検討はこれからですが、筐体は十分な仕上がりでしょう。

まだ決めていないのは目地止めです。コーキング剤に何を使いましょう。アルミもABSも接着は苦手な素材です。求めるのは強度ではありませんが、十分な水漏れ対策となりつつ、修理でバラせなければいけません。バスコークが安価で無難な気もしますが、黒っぽいのが無いので仕上げが難しくなります。シリコン系コーキング剤は安価ですがはABSと相性が悪い様子。ダークグレーでブチルゴムに特性が近い変成シリコン系でしょうか。「変成シリコンコークQ」ならフライトケースのウレタンが外れた時の補修にも使っているので常備しています。

#3Dプリンタ #工具や資材

2023年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

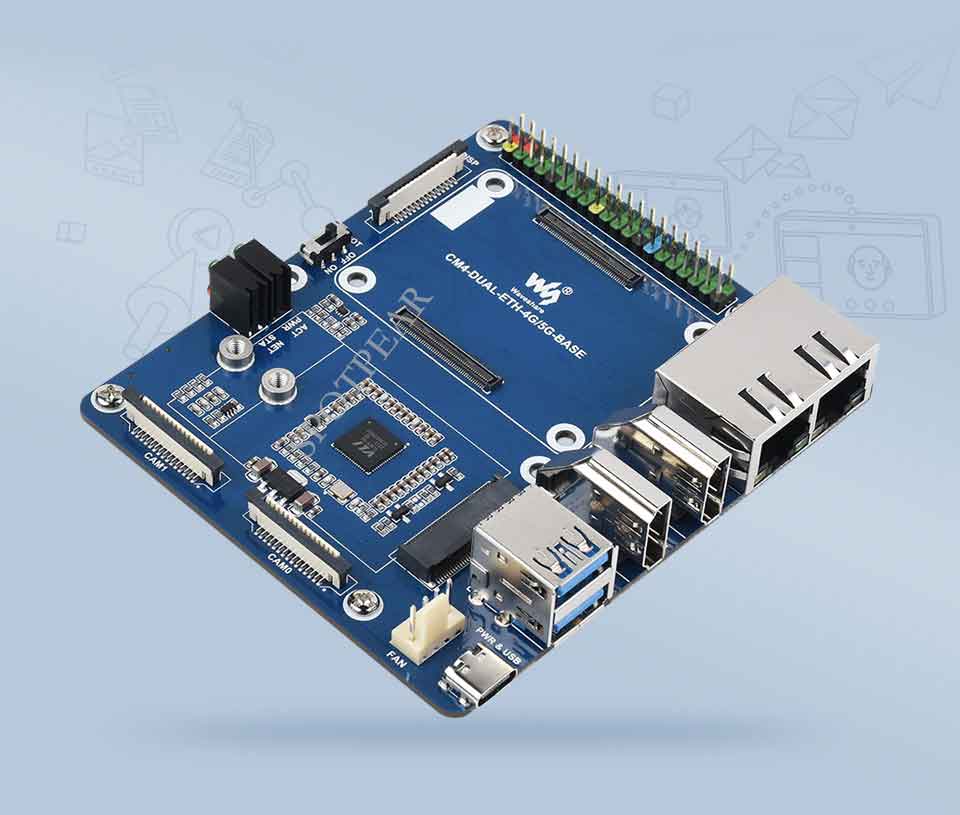

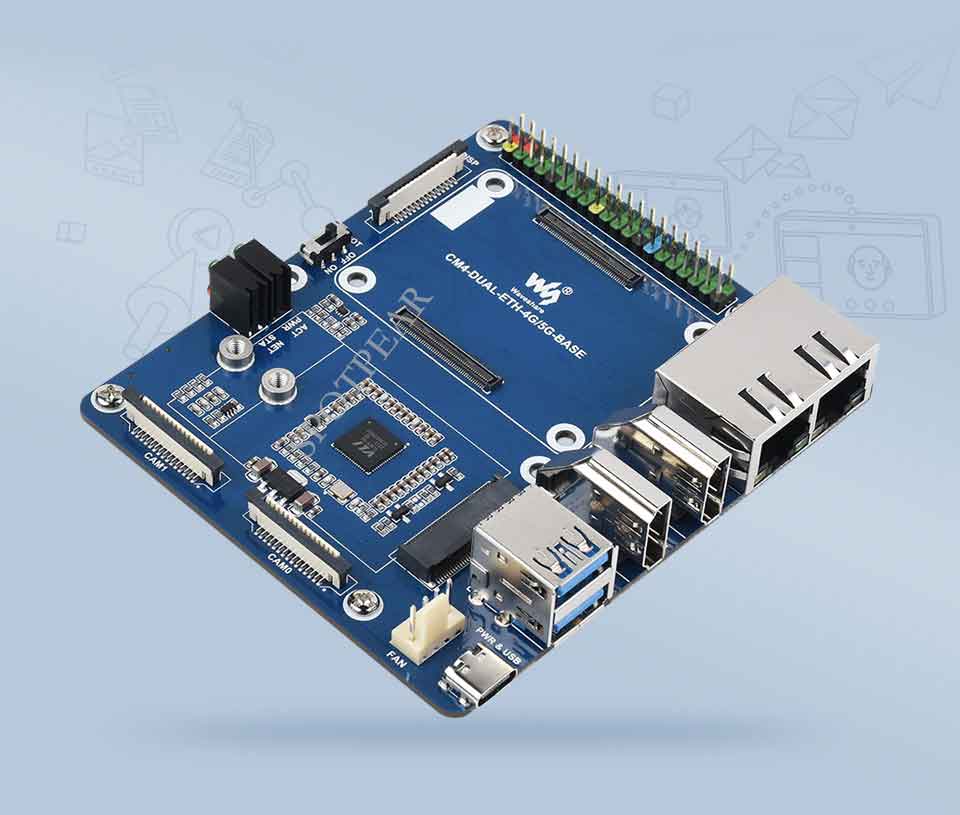

RaspberryPiCM4は単体では動きません。なんらかのインターフェースボードが必要です。

ArtNet-Routerに使うのであればEtherポートが2個、HDMI、USB3.0が付いている物が良いなぁ~くらいの気持ちで買ったボードには「SIMカードスロット」が付いています。

お目当てではなかったのですが、どうせならLTEモデムも実験してみようかと。出先でIoT的に使うならネット回線も繋いでおきたいと思っていました。ネットに繋がりさえすればVPNでどうにもでもなります。

ちなみに、3割程安いすごく似たボードがありますが、こちらにはSIMカードスロットがありません。M.2スロットも安い方がEキーで今回のはBキーです。どちらが良いというより目的が違います。

モデムカードは「L850-GL」をオーダー。日本国内のプラチナバンドにも対応する数少ないM.2モデムです。価格は約3,500円(2023年2月現在)ですが、プラチナバンドに対応した外付けのwifiルーターよりも安価です。ドライバはOS標準に無いそうですが、チップメーカー純正のドライバがGitHubにあります。

設定は先達の情報を継ぎ接ぎしてどうにかしましょう。

#RaspberryPi

ArtNet-Routerに使うのであればEtherポートが2個、HDMI、USB3.0が付いている物が良いなぁ~くらいの気持ちで買ったボードには「SIMカードスロット」が付いています。

お目当てではなかったのですが、どうせならLTEモデムも実験してみようかと。出先でIoT的に使うならネット回線も繋いでおきたいと思っていました。ネットに繋がりさえすればVPNでどうにもでもなります。

ちなみに、3割程安いすごく似たボードがありますが、こちらにはSIMカードスロットがありません。M.2スロットも安い方がEキーで今回のはBキーです。どちらが良いというより目的が違います。

モデムカードは「L850-GL」をオーダー。日本国内のプラチナバンドにも対応する数少ないM.2モデムです。価格は約3,500円(2023年2月現在)ですが、プラチナバンドに対応した外付けのwifiルーターよりも安価です。ドライバはOS標準に無いそうですが、チップメーカー純正のドライバがGitHubにあります。

設定は先達の情報を継ぎ接ぎしてどうにかしましょう。

#RaspberryPi

2023年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

Art-Netを受信する準備を進めています。

思った以上に面倒だったのはデータの比較です。受信値と期待値を比較して処理を分岐する処理は重要です。文字列ならstrcmp、バイナリならmemcmpを使います。どちらもstring.hの関数です。

どちらにしてもバイナリな感覚を持ち合わせていないと使えませんが、アセンブラに慣れた体にとって違和感はありませんし、ある意味とても明確な処理になるので悪い気はしません。Pythonが如何に簡単に書けるかを感じたりはしましたけどね。

あとはエンディアンの処理です。RaspberryPiはARM系なのでリトルエンディアンです。受信したArt-Netを仕分けて情報にするには2-4バイトのバイナリを数値化しないといけませんが、エンディアンを気にしながらバイナリを並べて処理します。並べたバイナリを数値化するにはカッコとアンパサンドを使った不思議な記述をしますが、理解不能なので定型句と思って使っています。

こんな底辺処理が整理出来たら受信テストですが、これらを先にやっておかないと受信値を人が読める形で表示することが出来ないのです。

#[Art-Net] #C言語

思った以上に面倒だったのはデータの比較です。受信値と期待値を比較して処理を分岐する処理は重要です。文字列ならstrcmp、バイナリならmemcmpを使います。どちらもstring.hの関数です。

どちらにしてもバイナリな感覚を持ち合わせていないと使えませんが、アセンブラに慣れた体にとって違和感はありませんし、ある意味とても明確な処理になるので悪い気はしません。Pythonが如何に簡単に書けるかを感じたりはしましたけどね。

あとはエンディアンの処理です。RaspberryPiはARM系なのでリトルエンディアンです。受信したArt-Netを仕分けて情報にするには2-4バイトのバイナリを数値化しないといけませんが、エンディアンを気にしながらバイナリを並べて処理します。並べたバイナリを数値化するにはカッコとアンパサンドを使った不思議な記述をしますが、理解不能なので定型句と思って使っています。

こんな底辺処理が整理出来たら受信テストですが、これらを先にやっておかないと受信値を人が読める形で表示することが出来ないのです。

#[Art-Net] #C言語

RaspberryPiをアップデートしたらネットワーク関連が動かなくなった。

起動パレードを見ると「Failed to start DHCP Client Daemon.」と出る。

このサイトの通り手直ししたら治った。

抜粋すると次の通り。

$ sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf

Change from:

[Service]

ExecStart=

ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w

To:

[Service]

ExecStart=

ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w

wait.confを訂正するってことです。

#RaspberryPi

起動パレードを見ると「Failed to start DHCP Client Daemon.」と出る。

このサイトの通り手直ししたら治った。

抜粋すると次の通り。

$ sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf

Change from:

[Service]

ExecStart=

ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w

To:

[Service]

ExecStart=

ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w

wait.confを訂正するってことです。

#RaspberryPi

2022年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

裸族のパイ&裸族のカプセルホテルはUASドライバを外すことで一応の改善が見えました。ベンチマークも本体に内蔵のHDDとほぼ同じ値を出します。

ただ、USBハブをかますとそうはいきません。一見正常に起動してもアクセスが恐ろしく遅かったり、不安定でコンソールすら立ち上がらないことがあります。

構成として裸族のカプセルホテル(外付けHDD)とLANアダプタを取り付けたいのですが、1本のUSB3.0でやりくりするにはUSBハブが必須なのでなんとかしたい。

さて、何が原因か。

まず考えられるのはUSBハブの電力不足。RaspberryPiのUSBポートは電力供給が弱いらしいのでUSBの電源を別取りしたところ、半分以上の確率で起動は失敗しますが、起動が成功した際にはアクセス速度が劇的に改善します。解決の決定打ではありませんが、これはこれで必要な対策です。

正常に起動する時とそうでない時の違いを考えてみると、USBハブに電源が入った状態でRaspberryPiを起動すると(リブートも)ダメで、RaspberryPiが起動し始めてからUSBハブを挿すと正常に動くことが多い。ならばと、RaspberryPiが起動し始めて起動ログの表示が見え始めた直後にUSBハブの電源を入れたところ100%の確率で正常に起動することがわかった。リブートもシャットダウンログの表示が止まったところでUSBハブの電源を落とし、以下同様にすると正常にリブートが完了します。

要するに、RasberryPiがカーネルを読み込んだ直後にUSBハブの電源を入れれば(再投入すれば)良いとなります。

ただ、起動の度に手作業でやるのは現実的ではないし、何よりも遠隔のリブートでは不可能です。

さて、どうする。

方法として考えられるのは上記のタイミングを得る信号をRaspberryPiから取り出すこと。

・・・こんなこと出来るのか?

RaspberryPiには基板上にLEDが付いていて、電源パイロットランプとSDカードのアクセスランプになっていますが、設定を変えることで違う状態情報も表せます。オーバーライドしてGPIOに出力することも出来ます。

このLEDは前者がpwr_led(赤)、後者がact_led(緑)と呼ばれますが、これをGPIOに出力して丁度良いスイッチソースにならないでしょうか。

ちょっと試験しただけなので大丈夫とは言い切れませんが、act_ledの設定をdefault-onにしてGPIOに出力すると期待するモノになりそうです。通電直後と再起動のシャットダウン直後は消灯から始まり、起動ログの表示が始まると点灯、シャットダウンが完全終了すると消灯します。これは欲しいタイミングではないのか?

そもそもはパイロットランプですが、GPIOに出力するなら単なる信号であり、バッファを入れればリレーを動かすことが出来ます。過渡期にチャタリング的なノイズはあると思いますが簡単なパッシブ回路で何とかなるかな?。

カーネルが起動している時を把握したいと思っていたので、この方法はなんとか手にしたいと思います。

腰を据えて試す時間はしばらくありませんケドね。

#RaspberryPi

ただ、USBハブをかますとそうはいきません。一見正常に起動してもアクセスが恐ろしく遅かったり、不安定でコンソールすら立ち上がらないことがあります。

構成として裸族のカプセルホテル(外付けHDD)とLANアダプタを取り付けたいのですが、1本のUSB3.0でやりくりするにはUSBハブが必須なのでなんとかしたい。

さて、何が原因か。

まず考えられるのはUSBハブの電力不足。RaspberryPiのUSBポートは電力供給が弱いらしいのでUSBの電源を別取りしたところ、半分以上の確率で起動は失敗しますが、起動が成功した際にはアクセス速度が劇的に改善します。解決の決定打ではありませんが、これはこれで必要な対策です。

正常に起動する時とそうでない時の違いを考えてみると、USBハブに電源が入った状態でRaspberryPiを起動すると(リブートも)ダメで、RaspberryPiが起動し始めてからUSBハブを挿すと正常に動くことが多い。ならばと、RaspberryPiが起動し始めて起動ログの表示が見え始めた直後にUSBハブの電源を入れたところ100%の確率で正常に起動することがわかった。リブートもシャットダウンログの表示が止まったところでUSBハブの電源を落とし、以下同様にすると正常にリブートが完了します。

要するに、RasberryPiがカーネルを読み込んだ直後にUSBハブの電源を入れれば(再投入すれば)良いとなります。

ただ、起動の度に手作業でやるのは現実的ではないし、何よりも遠隔のリブートでは不可能です。

さて、どうする。

方法として考えられるのは上記のタイミングを得る信号をRaspberryPiから取り出すこと。

・・・こんなこと出来るのか?

RaspberryPiには基板上にLEDが付いていて、電源パイロットランプとSDカードのアクセスランプになっていますが、設定を変えることで違う状態情報も表せます。オーバーライドしてGPIOに出力することも出来ます。

このLEDは前者がpwr_led(赤)、後者がact_led(緑)と呼ばれますが、これをGPIOに出力して丁度良いスイッチソースにならないでしょうか。

ちょっと試験しただけなので大丈夫とは言い切れませんが、act_ledの設定をdefault-onにしてGPIOに出力すると期待するモノになりそうです。通電直後と再起動のシャットダウン直後は消灯から始まり、起動ログの表示が始まると点灯、シャットダウンが完全終了すると消灯します。これは欲しいタイミングではないのか?

そもそもはパイロットランプですが、GPIOに出力するなら単なる信号であり、バッファを入れればリレーを動かすことが出来ます。過渡期にチャタリング的なノイズはあると思いますが簡単なパッシブ回路で何とかなるかな?。

カーネルが起動している時を把握したいと思っていたので、この方法はなんとか手にしたいと思います。

腰を据えて試す時間はしばらくありませんケドね。

#RaspberryPi