全年全月11日の投稿[40件](3ページ目)

2024年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LED-PARのPegasysG10の修理において本体を貼り合わせる面のパッキンがナカナカの強敵。

後から購入した物はゴムパッキンだけなのでいいのですが、最初に購入した物はコーキング剤で固めてある物があり、割るのも大変ですが、コーキングを落とすもの大変です。

どうにかならんか何種類か道具を試したのですが、ちょっと高級品のワイヤブラシがあまりに良くて朝からご機嫌です。幅の狭い物ですが、ワイヤーの硬さが丁度よく先もバラけずとてもいい。別なワイヤブラシとカッターでの作業に比べ1/10と言ってもいい作業時間です。

とりあえずキレイになったのでパッキンの再生です。コーキングべったりにはしたくないので、片側に丸ゴムをコーキングで接着する方法を試してみます。

#器具の修理

後から購入した物はゴムパッキンだけなのでいいのですが、最初に購入した物はコーキング剤で固めてある物があり、割るのも大変ですが、コーキングを落とすもの大変です。

どうにかならんか何種類か道具を試したのですが、ちょっと高級品のワイヤブラシがあまりに良くて朝からご機嫌です。幅の狭い物ですが、ワイヤーの硬さが丁度よく先もバラけずとてもいい。別なワイヤブラシとカッターでの作業に比べ1/10と言ってもいい作業時間です。

とりあえずキレイになったのでパッキンの再生です。コーキングべったりにはしたくないので、片側に丸ゴムをコーキングで接着する方法を試してみます。

#器具の修理

2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ディナーショーの段取りをしていて思い出す。クセノンピンが不調なことを・・・。

症状はダウザーの動きが悪いこと。レバーが重く引っかかる。ダウザーでのフリッカーなど絶対無理なコンディション。ダウザーでフリッカーをするのが良いか悪いかはさておき。

バラすしかないのでバラしました。アイリスをバラすのは職人技なのでやりませんが、ダウザーならナンとかいけます。

で、バラして驚いた。正直不良です。購入したのは20年前ですから今更クレームは出しませんが、設計ミスと組み立てミスです。

不良部位は2つ。

1つ目はダウザーのブレード。1枚が2枚の鉄板をリベットで貼り合わせて構成されていますが、そのリベットがほんのわずかに出張っていました。アルミ製の筐体には擦れた跡というより溝が掘られており、クロームメッキしてある円盤にも擦れた跡がありました。リベットと削れたアルミ面をサンドペーパーで均し、クロームメッキされた円盤を清掃して解消しましたが、錆びて固着しないことを祈るばかりです。

2つ目は、ちょっと説明が難しいのですが、操作レバーと円盤を繋ぐアングルを止める皿ネジのアタマがアルミ製の筐体と干渉していたことです。円盤に皿穴が掘ってあるのですがコレがほんの少し浅いらしくネジのアタマがわずかに出張っていてアルミ製の筐体と擦れるのです。出張りはクロームメッキの塗膜分って感じです。擦れていたアルミ筐体側を削ることで解決しましたが、黒い塗装が剥げアルミがガッツリ掘られていました。これは設計不良としか言いようがありません。更に、2台の内1台はこの皿ネジの頭がナメてバリが出ていました。皿ネジはプラス穴ですが、初めてバラした部位にも関わらずです。これは明らかな組み立て不良です。

ウシオさんに喧嘩を売る気はありませんが、ここは正直に書こうと思った次第です。時間に追われていたので写真を撮ってませんから証拠はありませんケド。

追記

修理したダウザーは絶好調でした。

削ったところにサビが出てこないか今後の心配はありますが、ブレードはステンレスっぽいし、筐体はアルミ、円盤は肉厚のクロムメッキですから大丈夫かなと。

間違ってもブレードに塗っちゃいけませんが、円盤の外周と筐体が接する部分にはウェアグリスを少しだけ塗布しています。近所のホームセンターで手に入る最も耐熱性の高い(200℃)物です。グリスは温度条件を越えると柔らかくなって垂れるか固着するので選択や用法に注意が必要です。

一般的な印象としてはモリブデン系のグリスは耐熱性高いと思われがちですが、モリブデンそのものは耐熱性が高いものの、それを含ませている油分の耐熱性がそれほど高くない製品(120℃程度が一般的)が多いので注意です。モリブデングリスはモリブデンの粒子が球状のために細かなベアリングとなって面の間の平滑を行いますから一般的なグリスとは機能が違うのです。

ウェアグリスは耐熱性の割りに安価で汎用的に使えて便利です。高速回転系にはあまり向いていないようですけどね。何にしてもムービングライト等のスポットライトのメンテナンスでは汎用的に使えます。もちろん、受熱を考えずに油分を塗布するのはいけませんケド。

#器具の修理

症状はダウザーの動きが悪いこと。レバーが重く引っかかる。ダウザーでのフリッカーなど絶対無理なコンディション。ダウザーでフリッカーをするのが良いか悪いかはさておき。

バラすしかないのでバラしました。アイリスをバラすのは職人技なのでやりませんが、ダウザーならナンとかいけます。

で、バラして驚いた。正直不良です。購入したのは20年前ですから今更クレームは出しませんが、設計ミスと組み立てミスです。

不良部位は2つ。

1つ目はダウザーのブレード。1枚が2枚の鉄板をリベットで貼り合わせて構成されていますが、そのリベットがほんのわずかに出張っていました。アルミ製の筐体には擦れた跡というより溝が掘られており、クロームメッキしてある円盤にも擦れた跡がありました。リベットと削れたアルミ面をサンドペーパーで均し、クロームメッキされた円盤を清掃して解消しましたが、錆びて固着しないことを祈るばかりです。

2つ目は、ちょっと説明が難しいのですが、操作レバーと円盤を繋ぐアングルを止める皿ネジのアタマがアルミ製の筐体と干渉していたことです。円盤に皿穴が掘ってあるのですがコレがほんの少し浅いらしくネジのアタマがわずかに出張っていてアルミ製の筐体と擦れるのです。出張りはクロームメッキの塗膜分って感じです。擦れていたアルミ筐体側を削ることで解決しましたが、黒い塗装が剥げアルミがガッツリ掘られていました。これは設計不良としか言いようがありません。更に、2台の内1台はこの皿ネジの頭がナメてバリが出ていました。皿ネジはプラス穴ですが、初めてバラした部位にも関わらずです。これは明らかな組み立て不良です。

ウシオさんに喧嘩を売る気はありませんが、ここは正直に書こうと思った次第です。時間に追われていたので写真を撮ってませんから証拠はありませんケド。

追記

修理したダウザーは絶好調でした。

削ったところにサビが出てこないか今後の心配はありますが、ブレードはステンレスっぽいし、筐体はアルミ、円盤は肉厚のクロムメッキですから大丈夫かなと。

間違ってもブレードに塗っちゃいけませんが、円盤の外周と筐体が接する部分にはウェアグリスを少しだけ塗布しています。近所のホームセンターで手に入る最も耐熱性の高い(200℃)物です。グリスは温度条件を越えると柔らかくなって垂れるか固着するので選択や用法に注意が必要です。

一般的な印象としてはモリブデン系のグリスは耐熱性高いと思われがちですが、モリブデンそのものは耐熱性が高いものの、それを含ませている油分の耐熱性がそれほど高くない製品(120℃程度が一般的)が多いので注意です。モリブデングリスはモリブデンの粒子が球状のために細かなベアリングとなって面の間の平滑を行いますから一般的なグリスとは機能が違うのです。

ウェアグリスは耐熱性の割りに安価で汎用的に使えて便利です。高速回転系にはあまり向いていないようですけどね。何にしてもムービングライト等のスポットライトのメンテナンスでは汎用的に使えます。もちろん、受熱を考えずに油分を塗布するのはいけませんケド。

#器具の修理

2023年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ディナーショーの現場です。

仕込めてしまえは空き時間多め。

LTC の時間値を扱う関数を書き上げました。

・msec からフレーム数得る物

・フレーム数から LTC の時間値を得る物

・時間値をインクリメント(+1)する物

・時間値を減算する物

以上4つです。

上3つは当たり前でも減算が必要か?って思われるかもしれませんが、卓がLTCを再認識するのに0.5秒くらいかかることへの対策に使います。試したのは MAdot2 ですが、LTCを停止すると認識が落ちますのでLTCを再開してもすぐには動作しません。ファーストCUEが遅れることになるので困ります。ところが2-3フレームを折り返し繰り返せば認識を維持しつつ進行を止めることが出来るのでコノ状態を Pause 処理にしようと思うのです。故に、現在値に対する減算が必要なのです。

具体的には再開の頭フレームのマイナス1フレームからマイナス3フレームを繰り返して待機状態とします。マイナス何フレームで繰り返すのが適切かは卓に寄って違う可能性がありますので今後検証したいと思います。

この後は LTC Generator 本体のファームウェアの手直しです。制御コマンドを少し増やしたいかなと。

#タイムコード #Python

仕込めてしまえは空き時間多め。

LTC の時間値を扱う関数を書き上げました。

・msec からフレーム数得る物

・フレーム数から LTC の時間値を得る物

・時間値をインクリメント(+1)する物

・時間値を減算する物

以上4つです。

上3つは当たり前でも減算が必要か?って思われるかもしれませんが、卓がLTCを再認識するのに0.5秒くらいかかることへの対策に使います。試したのは MAdot2 ですが、LTCを停止すると認識が落ちますのでLTCを再開してもすぐには動作しません。ファーストCUEが遅れることになるので困ります。ところが2-3フレームを折り返し繰り返せば認識を維持しつつ進行を止めることが出来るのでコノ状態を Pause 処理にしようと思うのです。故に、現在値に対する減算が必要なのです。

具体的には再開の頭フレームのマイナス1フレームからマイナス3フレームを繰り返して待機状態とします。マイナス何フレームで繰り返すのが適切かは卓に寄って違う可能性がありますので今後検証したいと思います。

この後は LTC Generator 本体のファームウェアの手直しです。制御コマンドを少し増やしたいかなと。

#タイムコード #Python

2023年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LTC Player には外付けスイッチが欲しい。

RaspberryPipicoはUSBキーボードやマウスを簡単に作れるとのこと。

てことは、picoでキーボードシステムを構築しといてもいい。USBのHIDはもちろん、UART、I2Cなども使える様にしとけば便利だと思われる。チャタリングを含めたセンシングのマトリクスと通信まで作っておくのです。

picoについて調べてみましょう。

#RaspberryPi

RaspberryPipicoはUSBキーボードやマウスを簡単に作れるとのこと。

てことは、picoでキーボードシステムを構築しといてもいい。USBのHIDはもちろん、UART、I2Cなども使える様にしとけば便利だと思われる。チャタリングを含めたセンシングのマトリクスと通信まで作っておくのです。

picoについて調べてみましょう。

#RaspberryPi

LTC Generator は24時間カウントの関数をPythonで書いてみました。限りなく本チャンに近いモノです。

期待通りの動作をします。卓への接続テストはまだですが、オシロスコープには波形が出ます。

ただ、24時間で約40秒の遅れが出ます。1時間あたり約1.7秒ですから無視出来ません。

時間のクリックカウントはPICで行っていますが、TMR1のコンペア値が1個多いと仮定すると辻褄が合います。そういえば、TMR2でコンペアと同様の機構と思われるPWMを作る場合は折り返しで1カウント余計にかかるハズ。データシートには記載が見受けられなかったけど、TMR1のコンペアモードでも同様なのかもしれません。

コンペアの定数値を変更して改めてテストしましょう。

#PIC #タイムコード

期待通りの動作をします。卓への接続テストはまだですが、オシロスコープには波形が出ます。

ただ、24時間で約40秒の遅れが出ます。1時間あたり約1.7秒ですから無視出来ません。

時間のクリックカウントはPICで行っていますが、TMR1のコンペア値が1個多いと仮定すると辻褄が合います。そういえば、TMR2でコンペアと同様の機構と思われるPWMを作る場合は折り返しで1カウント余計にかかるハズ。データシートには記載が見受けられなかったけど、TMR1のコンペアモードでも同様なのかもしれません。

コンペアの定数値を変更して改めてテストしましょう。

#PIC #タイムコード

2023年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

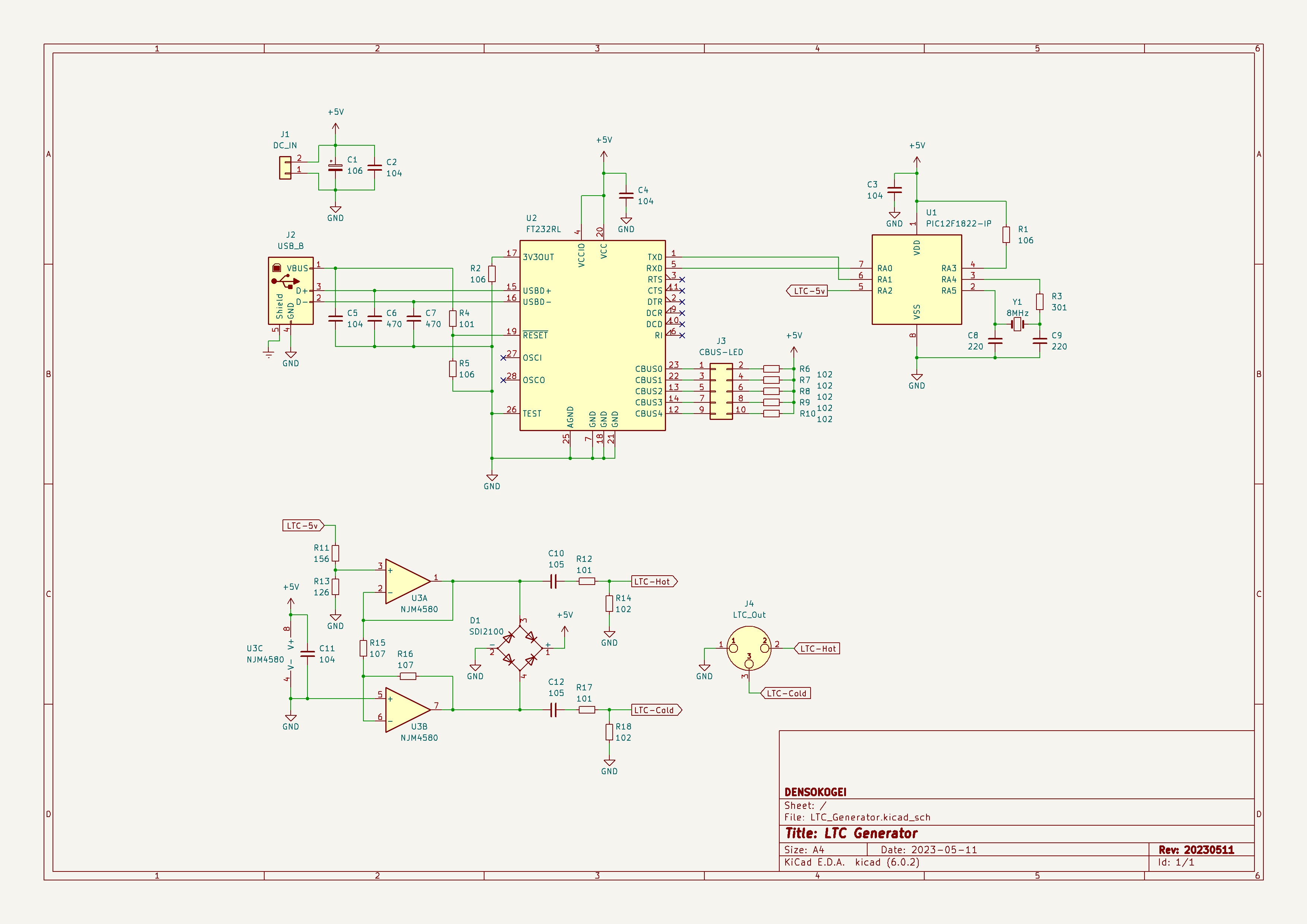

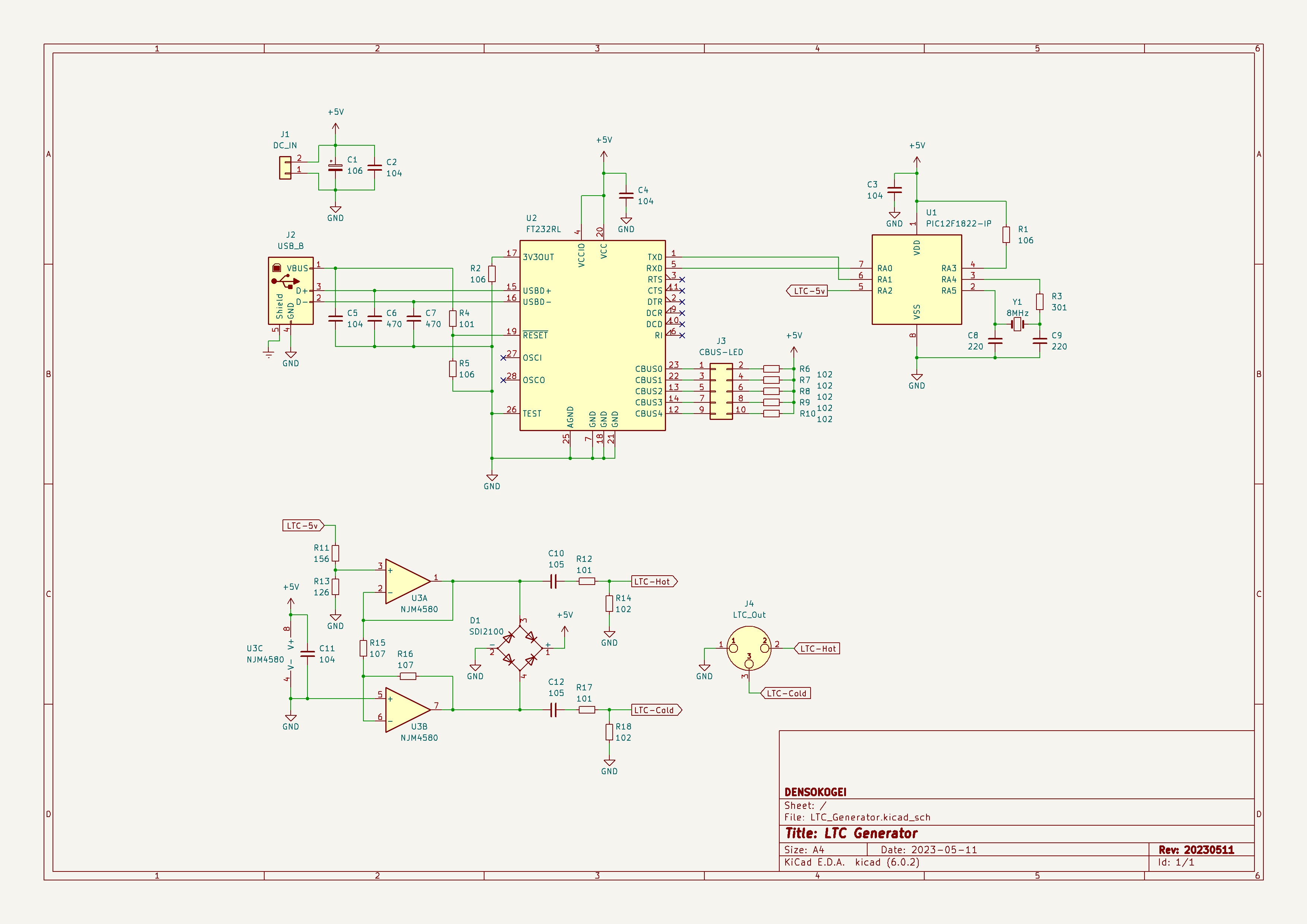

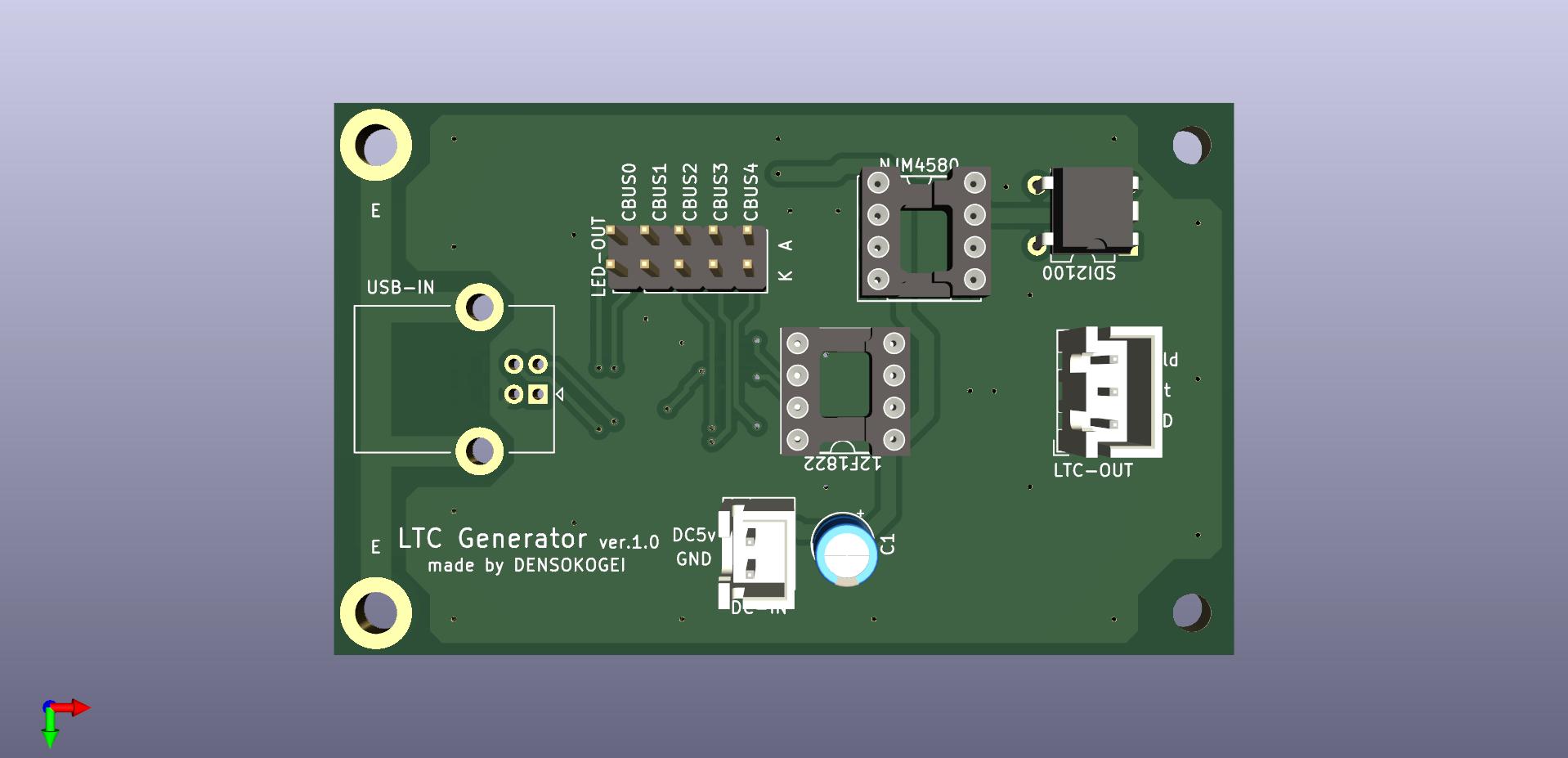

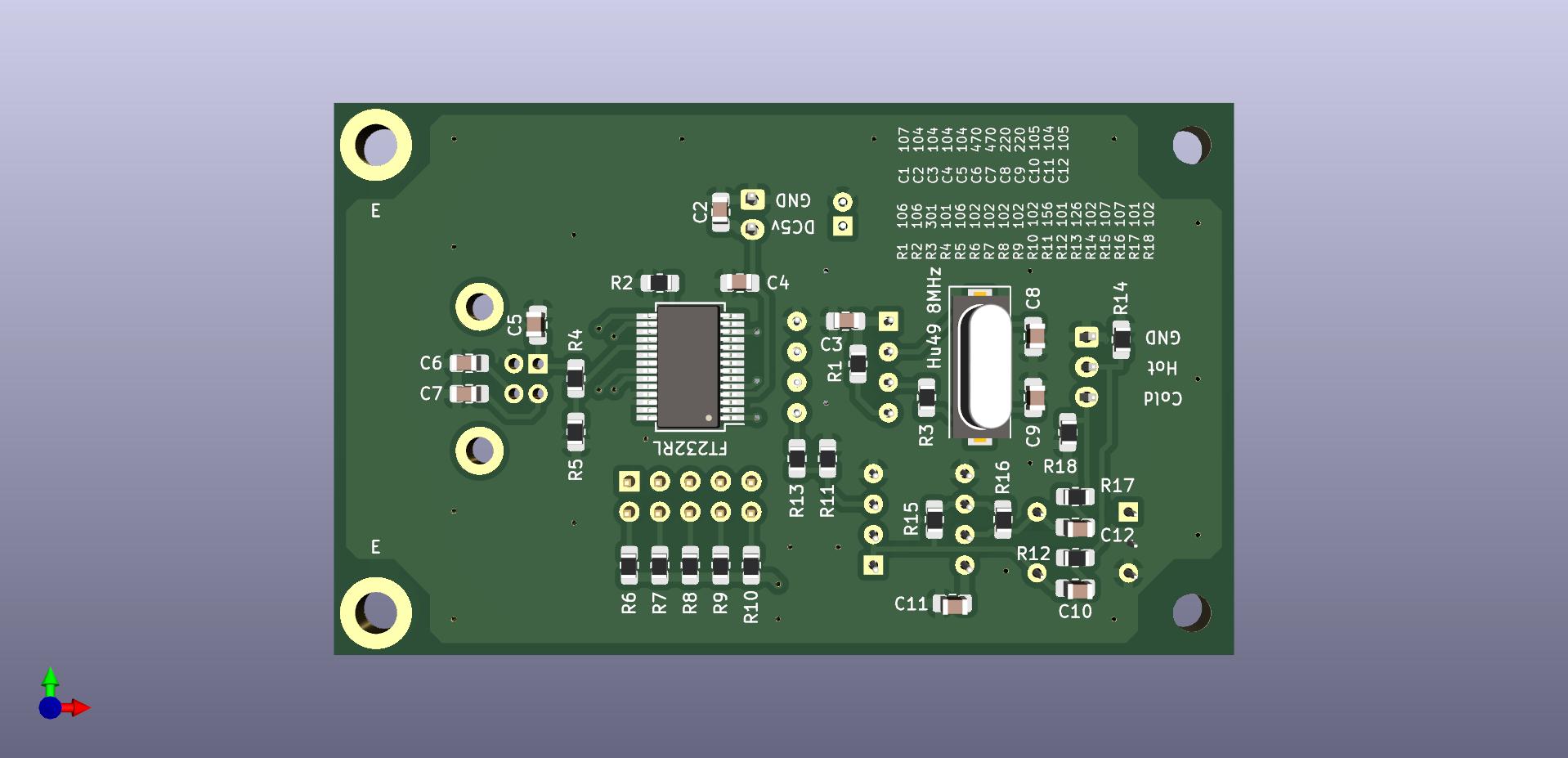

頭の区切りが付かないので、LTC-Generatorの回路図を描いてみました。

FT232RLを使ってPICにUARTを送る

→ PICで所定のbpsの差動バイフェーズ化する

→ PICの出力を分圧して約1vp-p(要は2v)にする

→ オペアンプの1:1ボルテージフォロア回路で音声信号化

→ 出力

といった簡単な構成です。

1vなので音声信号としては約+3dBです。

グランドループさせない様にした方がいのかな?

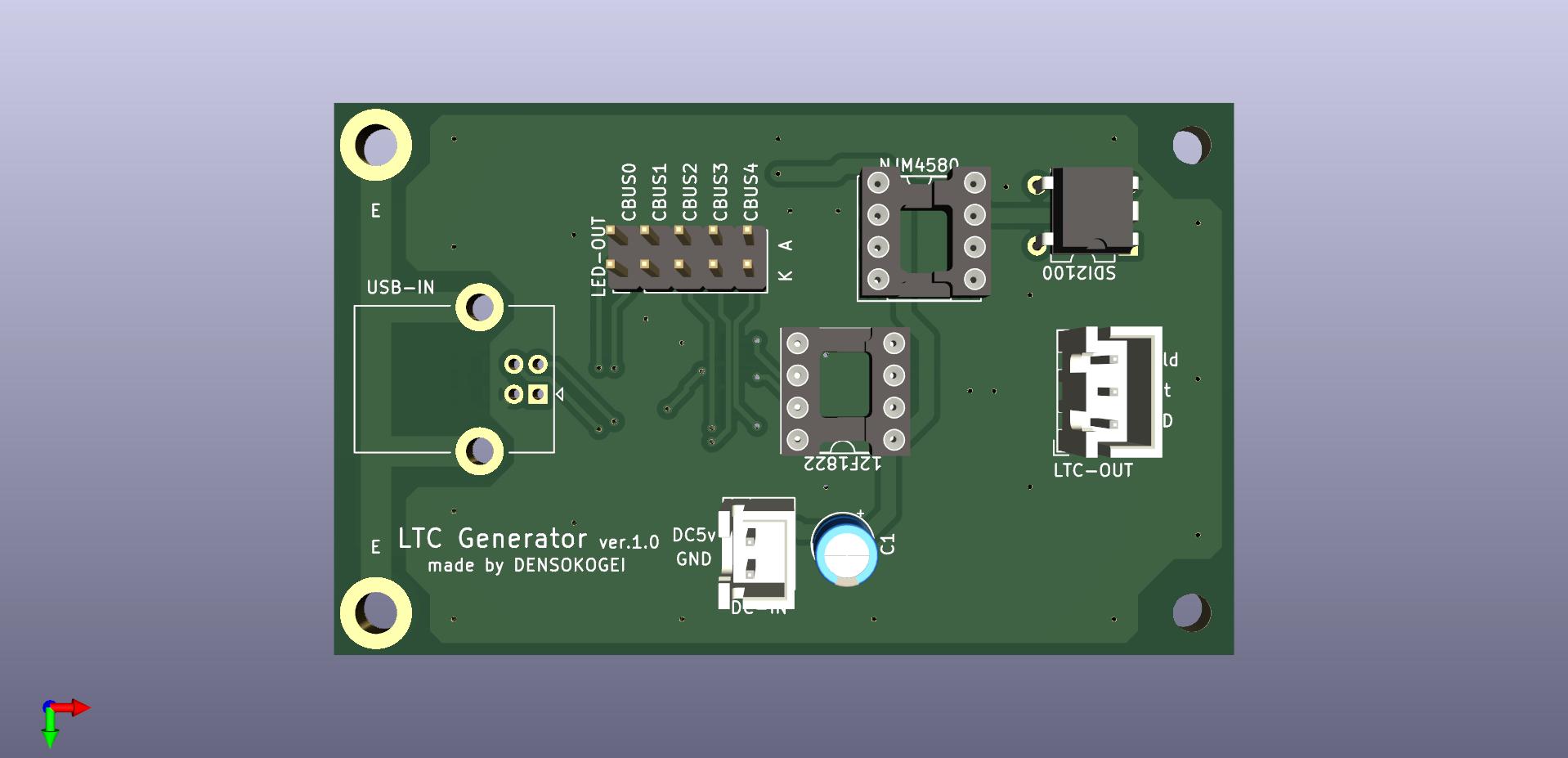

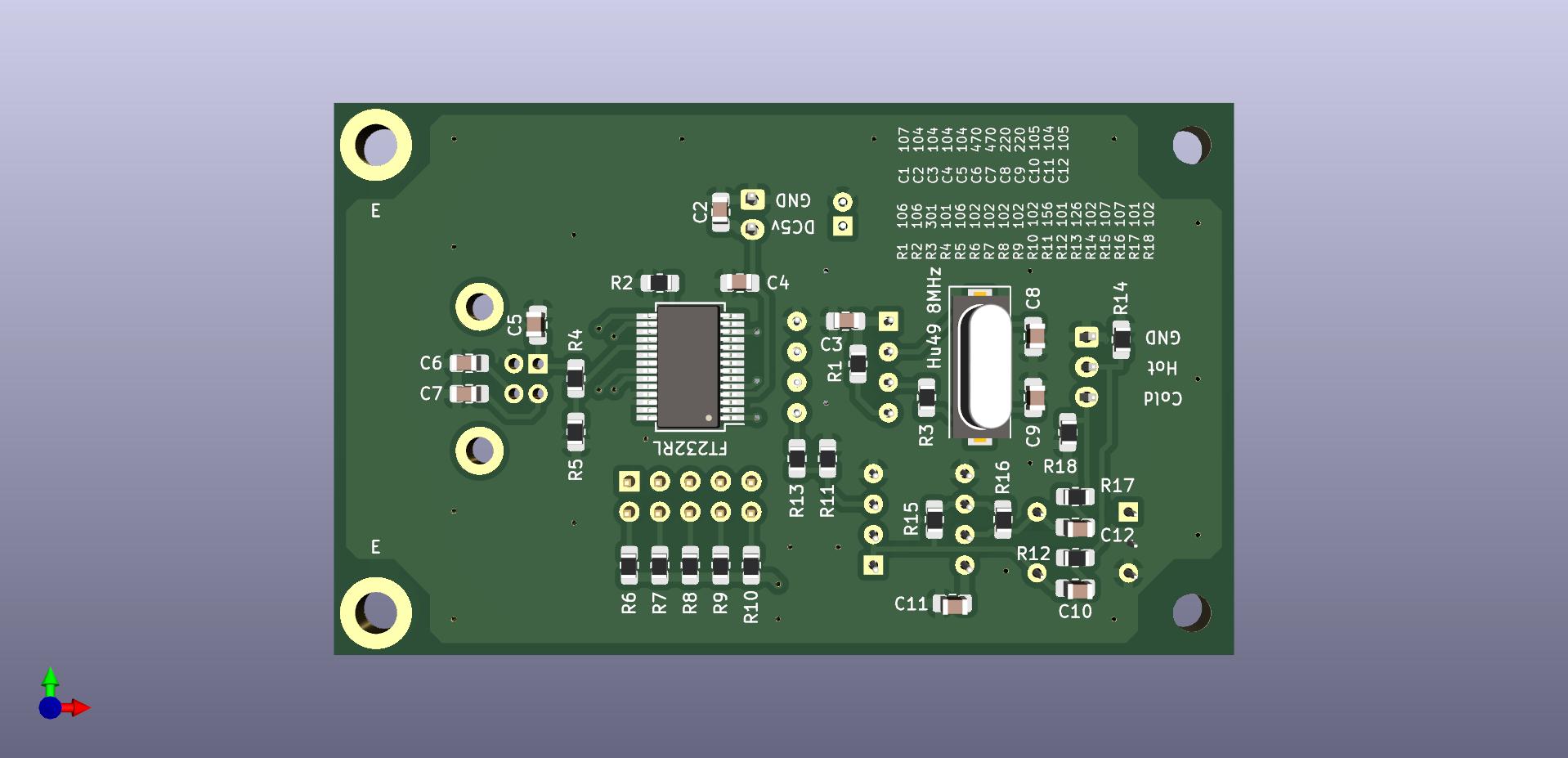

追記

気分が乗って描いてしまった基板の3D図も揚げます。

折角なので発注しました。

本体価格は10枚で$19です。1枚300円しないのですから安いですねぇ~。

#器具の製作 #タイムコード

FT232RLを使ってPICにUARTを送る

→ PICで所定のbpsの差動バイフェーズ化する

→ PICの出力を分圧して約1vp-p(要は2v)にする

→ オペアンプの1:1ボルテージフォロア回路で音声信号化

→ 出力

といった簡単な構成です。

1vなので音声信号としては約+3dBです。

グランドループさせない様にした方がいのかな?

追記

気分が乗って描いてしまった基板の3D図も揚げます。

折角なので発注しました。

本体価格は10枚で$19です。1枚300円しないのですから安いですねぇ~。

#器具の製作 #タイムコード

タイムコードの使用にあたり卓(MAdot2)の挙動で重要となるのは次の点です。

・入力されたタイムコードがCUEに設定された値になると、エグゼキューターのON/OFFに関わらずCUEが走る。とにかく走る。

取り溢しが起こらないので安全という見方もありますがどうなんでしょう。

注意点が2点あります。

1)CUEに与えるタイムコード値はシーケンス内で重複してはいけない。

2)卓に入力されるタイムコードの有効無効を操作出来なければならない。

(1)については、卓よりもタイムコードを出す側の課題かもしれません。例えば20曲ある演目として、それぞれの曲が同じタイムコード値から始まってはいけないのです。プレイリスト内の通し値、もしくは曲ごとに開始値を設定する必要があります(1曲あたり10分割振りとか)。

(2)については、直しなどでタイムコードを受けたくない状況が想定されるからです。音響さんのチェックと照明の直しが同時進行するなど普通のことですからね。必要な時に有効にし、外したい時には外すのです。少し蛇足ですが、音響さんとは無関係に照明ローカルでチェックしたいこともあります。手元の音源でのチェックという意味です。もちろん音源にはタイムコードも伴う前提ですので、複数のタイムコードから選択出来ればいいのかなと。

一番の問題は(1)でしょうか。ここまでタイムコードの扱いに特化した音源再生アプリなんてあるのかな?

その筋に詳しい音響担当に相談していますのでしばらく待ちです。

・・・専用アプリ「LTC Sound Player」は作らないとだめかなぁ~。

#タイムコード #器具の製作

・入力されたタイムコードがCUEに設定された値になると、エグゼキューターのON/OFFに関わらずCUEが走る。とにかく走る。

取り溢しが起こらないので安全という見方もありますがどうなんでしょう。

注意点が2点あります。

1)CUEに与えるタイムコード値はシーケンス内で重複してはいけない。

2)卓に入力されるタイムコードの有効無効を操作出来なければならない。

(1)については、卓よりもタイムコードを出す側の課題かもしれません。例えば20曲ある演目として、それぞれの曲が同じタイムコード値から始まってはいけないのです。プレイリスト内の通し値、もしくは曲ごとに開始値を設定する必要があります(1曲あたり10分割振りとか)。

(2)については、直しなどでタイムコードを受けたくない状況が想定されるからです。音響さんのチェックと照明の直しが同時進行するなど普通のことですからね。必要な時に有効にし、外したい時には外すのです。少し蛇足ですが、音響さんとは無関係に照明ローカルでチェックしたいこともあります。手元の音源でのチェックという意味です。もちろん音源にはタイムコードも伴う前提ですので、複数のタイムコードから選択出来ればいいのかなと。

一番の問題は(1)でしょうか。ここまでタイムコードの扱いに特化した音源再生アプリなんてあるのかな?

その筋に詳しい音響担当に相談していますのでしばらく待ちです。

・・・専用アプリ「LTC Sound Player」は作らないとだめかなぁ~。

#タイムコード #器具の製作

2023年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

先日ユニクロに行ったのですが、会計方法に驚いた。

いわゆるセルフレジの部類ですが、買い物カゴごと所定の場所に置くと一瞬で合計金額が出てきます。

正直「何が起こった!?」「前の人の会計ぢゃね??」パニクリましたよ。

商品のタグをよく見たら「IC-Tag」と書いてあります。なるほどねぇ~と思いつつ、「IC-Tagってホントに安くなったんだ」とか「人件費考えたら割に合うだろうなぁ」とか「万引き防止にもなるねぇ」とか考えてしまう自分。

IC-Tagは簡単に言うなら小さい小さいwi-fiマイコンです。厳密にはwi-fiとは違うのですが、無線でデータをやりとりするって意味で捉えてください。不思議なのは電源を持っていないのに動くのです。なんでだろ!?

細かい事はわからないのですが、少し調べてみてもいいですね。

そこまでする価値があるかは別にして、機材に付けておけば数のチェックが一瞬です。時間に追われるツアーとか大量の機材を扱うところではいいかもしれません。

#雑談

いわゆるセルフレジの部類ですが、買い物カゴごと所定の場所に置くと一瞬で合計金額が出てきます。

正直「何が起こった!?」「前の人の会計ぢゃね??」パニクリましたよ。

商品のタグをよく見たら「IC-Tag」と書いてあります。なるほどねぇ~と思いつつ、「IC-Tagってホントに安くなったんだ」とか「人件費考えたら割に合うだろうなぁ」とか「万引き防止にもなるねぇ」とか考えてしまう自分。

IC-Tagは簡単に言うなら小さい小さいwi-fiマイコンです。厳密にはwi-fiとは違うのですが、無線でデータをやりとりするって意味で捉えてください。不思議なのは電源を持っていないのに動くのです。なんでだろ!?

細かい事はわからないのですが、少し調べてみてもいいですね。

そこまでする価値があるかは別にして、機材に付けておけば数のチェックが一瞬です。時間に追われるツアーとか大量の機材を扱うところではいいかもしれません。

#雑談

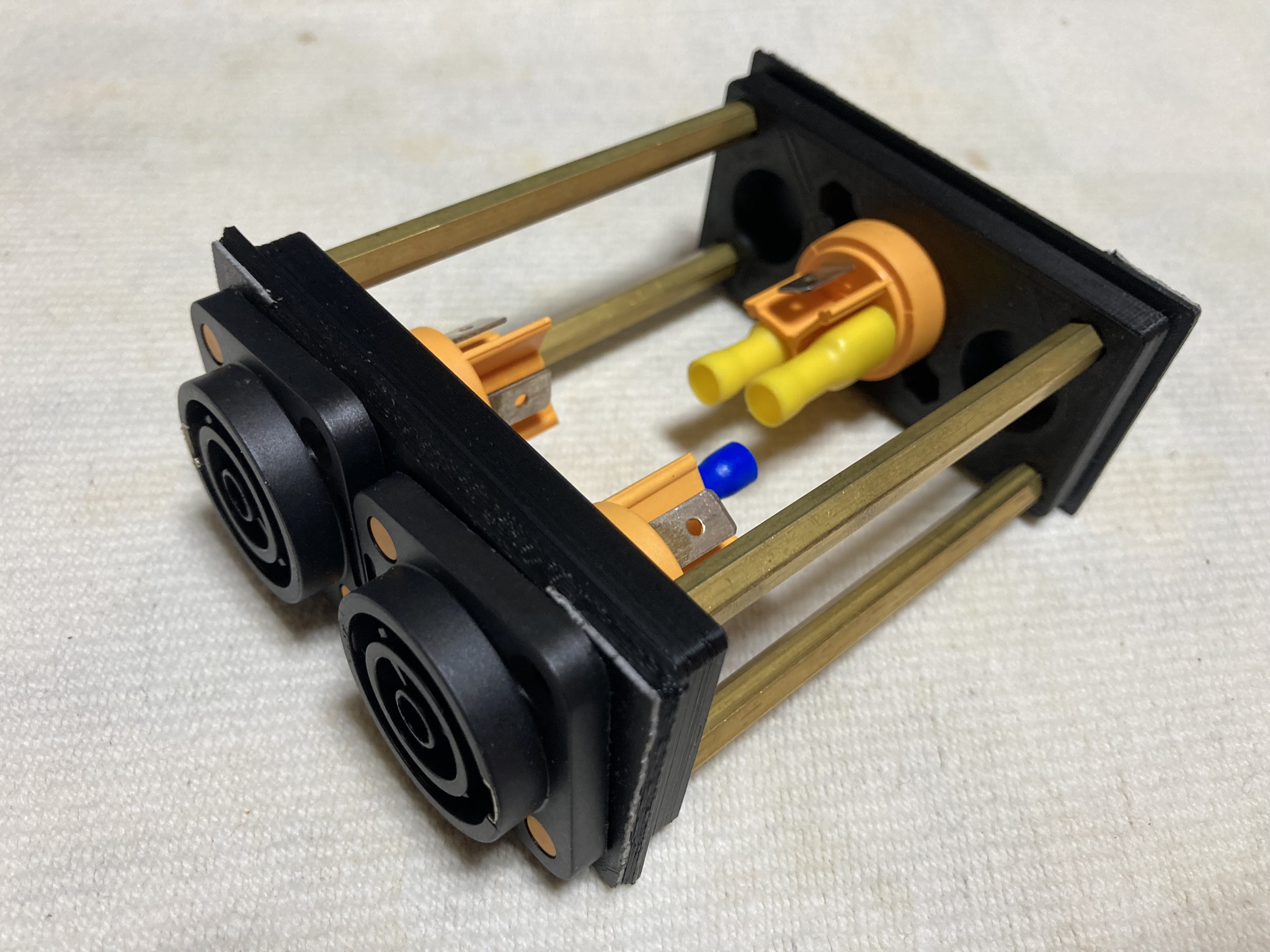

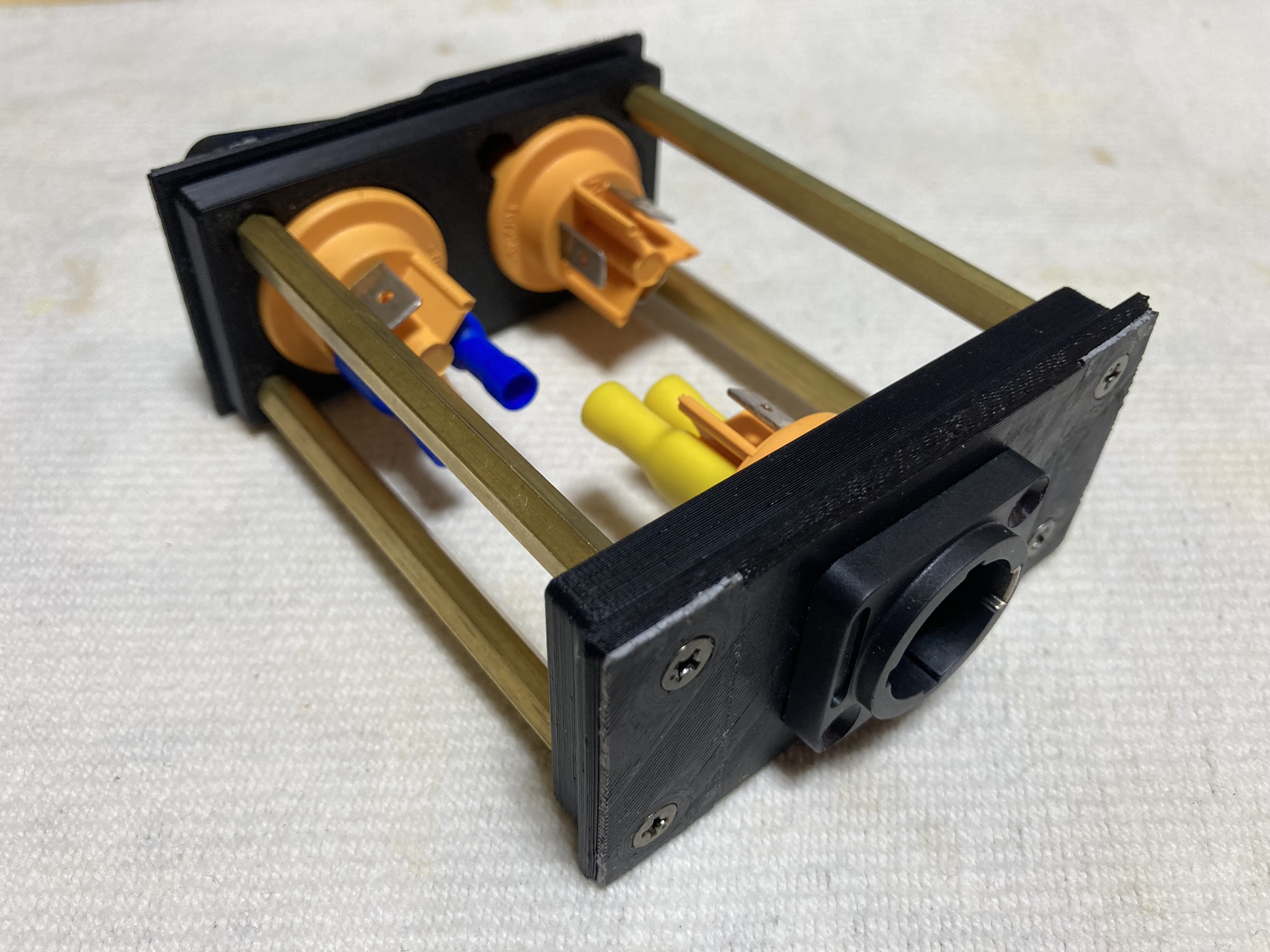

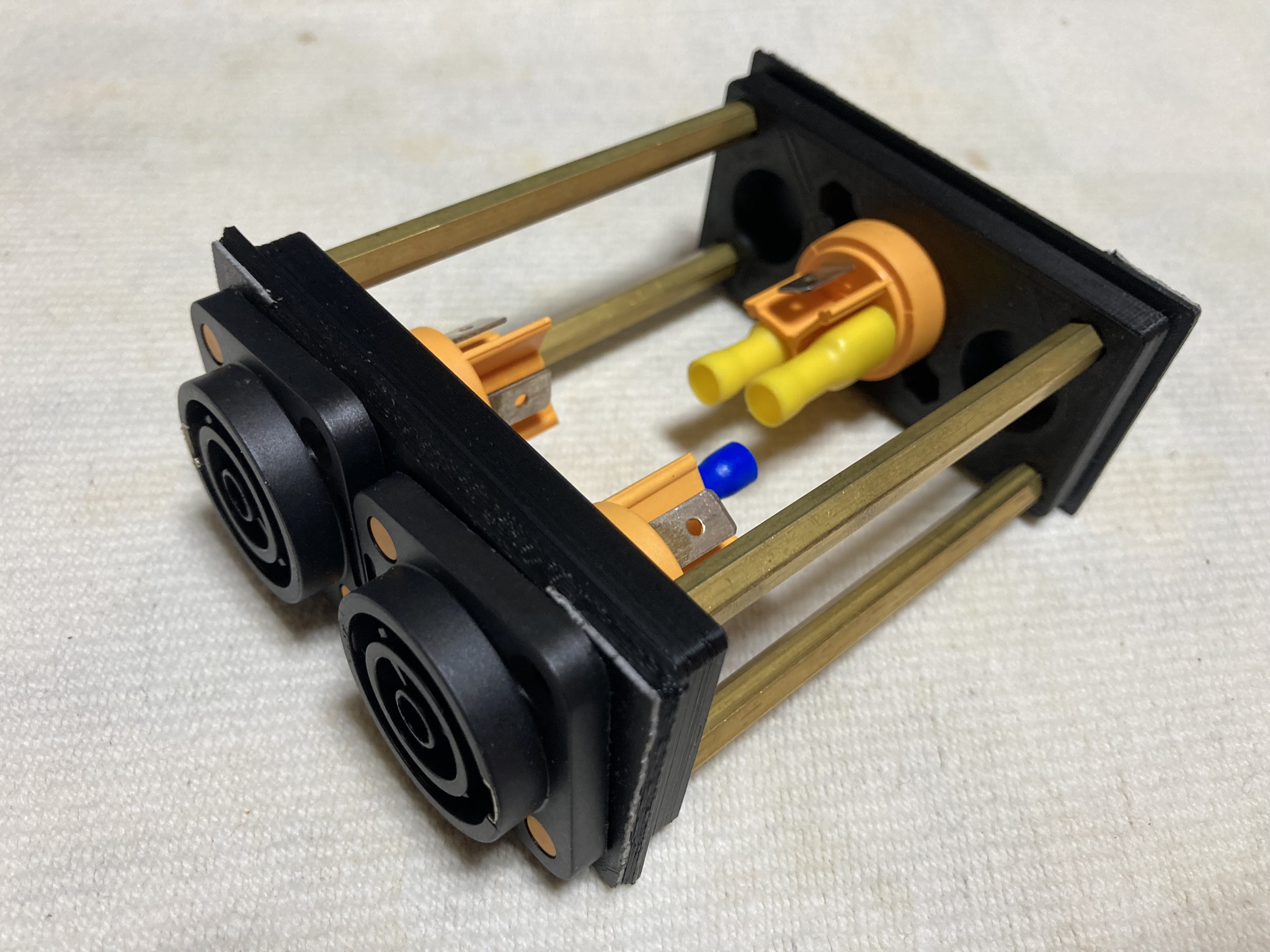

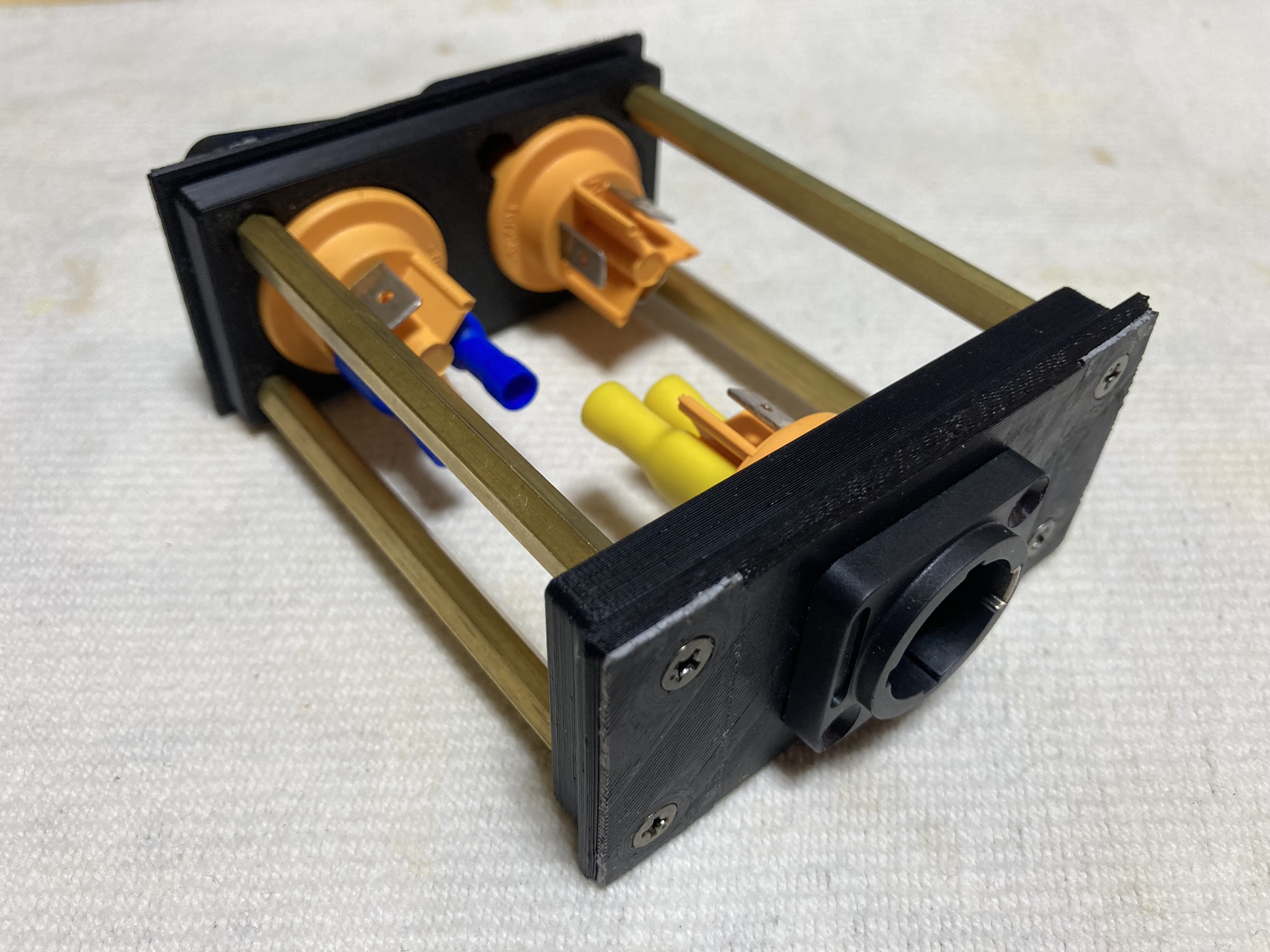

プリントが終わったので仮組み。

寸法の修正はありますが一応形になりました。あと2-3回やれば条件が出るでしょう。

実際はアルミ角パイプの中にコレを入れます。

3Dプリンタは復活したようです。

#3Dプリンタ

寸法の修正はありますが一応形になりました。あと2-3回やれば条件が出るでしょう。

実際はアルミ角パイプの中にコレを入れます。

3Dプリンタは復活したようです。

#3Dプリンタ