タグ「電子工作」を含む投稿[108件]

ユニポーラのステッピングモーターもバイポーラとして使えるらしい。コイルの中間タップを無視してバイポーラに見立てるだけ。回路が少し難しくなりますが、専用のドライバICを使えば簡単です。

以前はモーター制御の専門書を読んでもイマイチわからなかったのですが、今はすんなり理解できます。少しは進化してるのかな?

今回は A4988 を使ってみます。定電流制御でもあるので望ましいと思われます。ICのパッケージはSOPですが、必須部品も搭載したDIP化基板があるのでこれを利用します。秋月電子さんで調べて中華電機から購入するのは反則かもしれませんが背に腹は代えられません。方や1,820円、方や248円ですから・・・。

中華電機からは数日で届くようです。入荷したらモーター制御のテストをして基板をデザインしましょう。

勇み足で購入したユニポーラの制御ICがお蔵入りになりそうですが、バイポーラにするとトルクと回転数が向上しますし、もっと大きなステッピングモーターはほとんどバイポーラなので、自分の標準はバイポーラしようと思います。

ステッピングモーターを扱えれば仕掛けの幅が広がります。ラジコンサーボは簡単でいいのですが回り続ける用途には使えませんし、ステッピングモーターはトルクも位置制御もDCモーターに比べ優位性があります。得手不得手がありますので用途に合わせて選択となりますが、自分がこれほど理解できると思わなかったので勉強してしまおうと思います。

これらの使用方法はChatGPTが詳しく説明してくれました。ある程度の知識が無いとキャッチボールになりませんが、適切な質問をすればツボどころを教えてくれます。

つか、ChatGPTが返答までに時間を要する質問をするとなんか気持ちいい(笑

追記

二つのコイルのセンタータップが繋がっている場合はこれを切り離さないといけません。

35BYJ46 はこれが繋がっており、分解して配線を切ればいいのですが、分解が出来ても戻すのが難しい感じがします。

2相励磁なら大丈夫であることを期待してユニポーラとして使うことにします。

#器具の製作 #電子工作

以前はモーター制御の専門書を読んでもイマイチわからなかったのですが、今はすんなり理解できます。少しは進化してるのかな?

今回は A4988 を使ってみます。定電流制御でもあるので望ましいと思われます。ICのパッケージはSOPですが、必須部品も搭載したDIP化基板があるのでこれを利用します。秋月電子さんで調べて中華電機から購入するのは反則かもしれませんが背に腹は代えられません。方や1,820円、方や248円ですから・・・。

中華電機からは数日で届くようです。入荷したらモーター制御のテストをして基板をデザインしましょう。

勇み足で購入したユニポーラの制御ICがお蔵入りになりそうですが、バイポーラにするとトルクと回転数が向上しますし、もっと大きなステッピングモーターはほとんどバイポーラなので、自分の標準はバイポーラしようと思います。

ステッピングモーターを扱えれば仕掛けの幅が広がります。ラジコンサーボは簡単でいいのですが回り続ける用途には使えませんし、ステッピングモーターはトルクも位置制御もDCモーターに比べ優位性があります。得手不得手がありますので用途に合わせて選択となりますが、自分がこれほど理解できると思わなかったので勉強してしまおうと思います。

これらの使用方法はChatGPTが詳しく説明してくれました。ある程度の知識が無いとキャッチボールになりませんが、適切な質問をすればツボどころを教えてくれます。

つか、ChatGPTが返答までに時間を要する質問をするとなんか気持ちいい(笑

追記

二つのコイルのセンタータップが繋がっている場合はこれを切り離さないといけません。

35BYJ46 はこれが繋がっており、分解して配線を切ればいいのですが、分解が出来ても戻すのが難しい感じがします。

2相励磁なら大丈夫であることを期待してユニポーラとして使うことにします。

#器具の製作 #電子工作

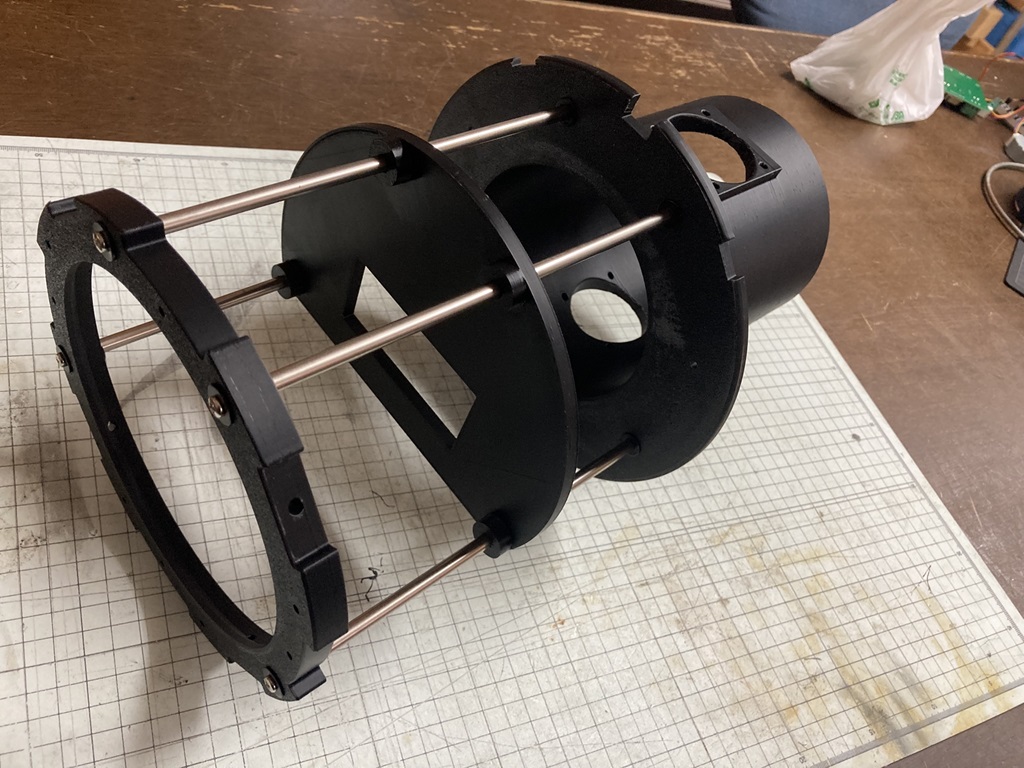

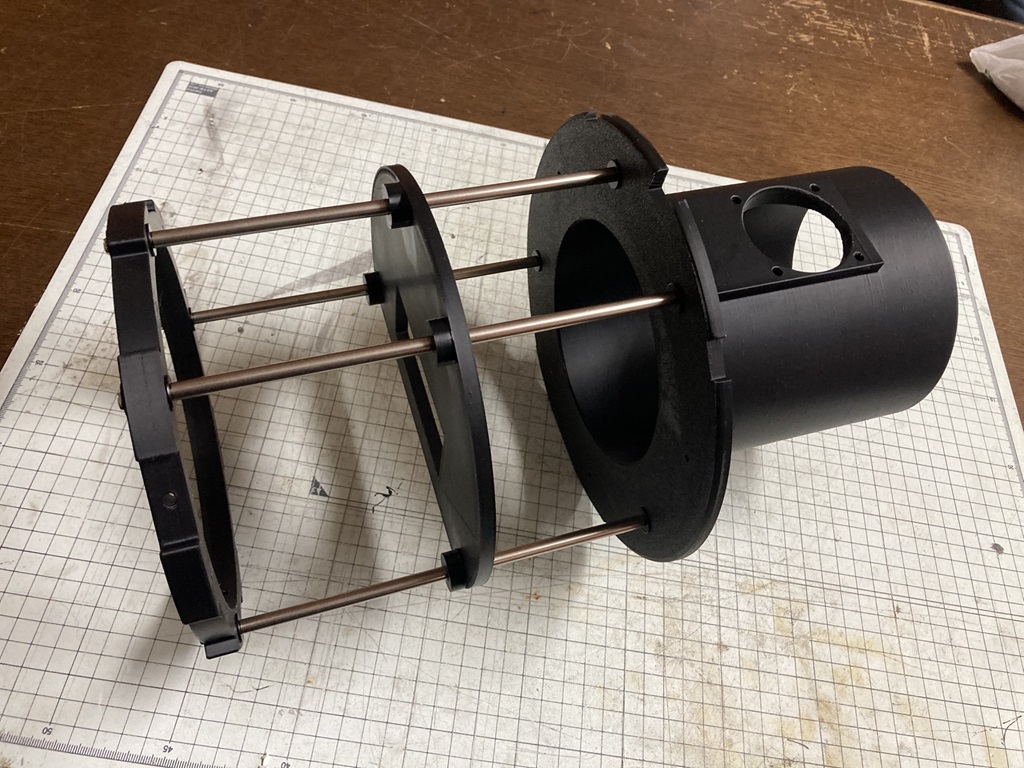

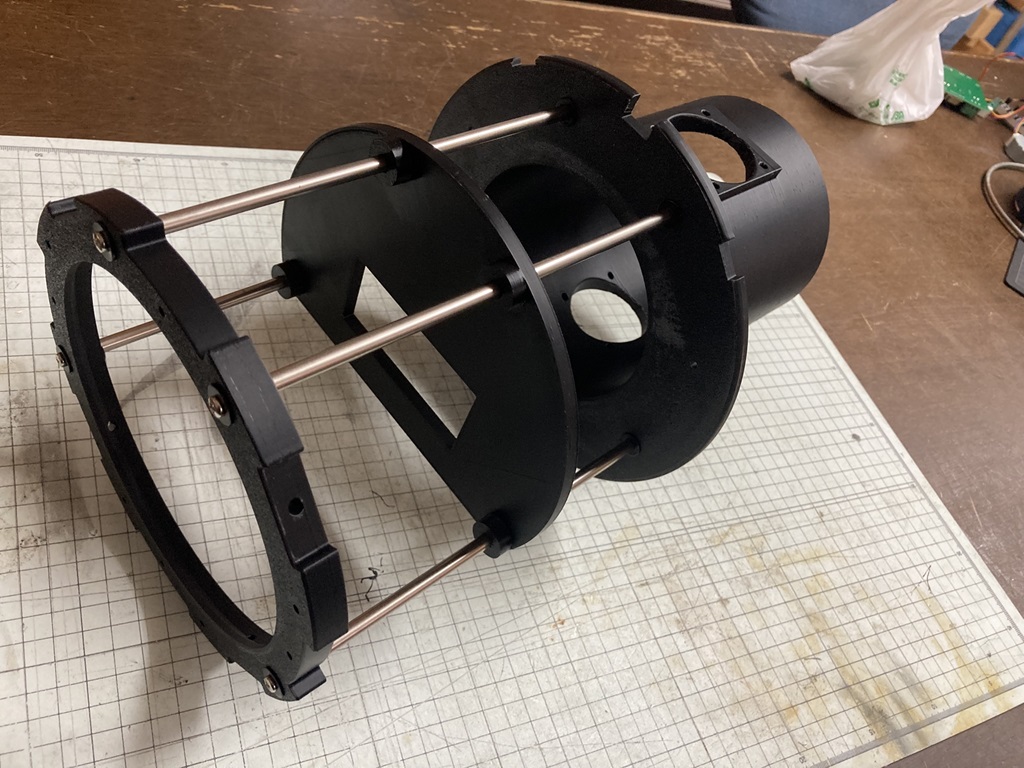

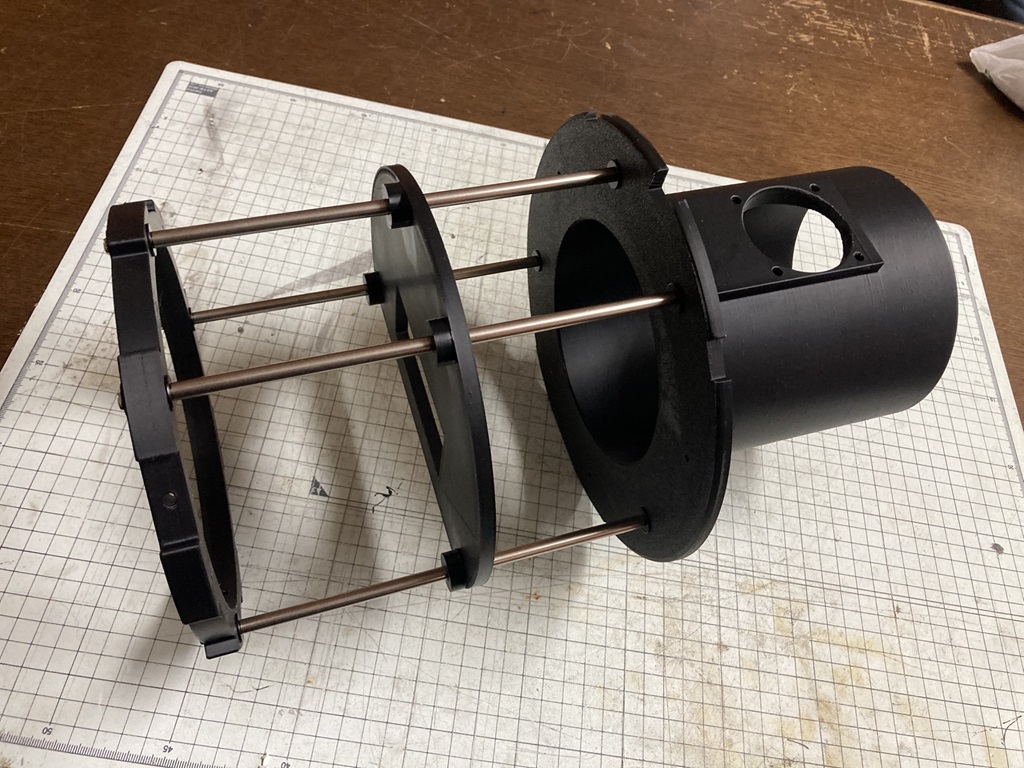

SS15の内部フレームの試作です。検討用ですのでまだまだ完成には程遠いですが、こんな感じかなと。

Φ6mmのシャフトで繋げてみましたが強度は十分っぽいです。

真ん中のプレートにはLED光源を搭載します。シャフトとの間にスライドブッシュを入れて動きをスムーズにし、タイミングベルトでモーター駆動するようにします。

必要な部品をどうやって盛り込むかでしばらく悩みそうです。

モーターとLED制御基板が入荷しました。モーターはピンアサインが不明だし、制御基板はマニュアルなどありません。想像力と度胸で試していきましょう。

一日1-2時間、少しずつ進めていますが、来年の4月以降にストリートダンスの現場が続くのでそれに間に合わせられたらと思っています。

#器具の製作 #電子工作

Φ6mmのシャフトで繋げてみましたが強度は十分っぽいです。

真ん中のプレートにはLED光源を搭載します。シャフトとの間にスライドブッシュを入れて動きをスムーズにし、タイミングベルトでモーター駆動するようにします。

必要な部品をどうやって盛り込むかでしばらく悩みそうです。

モーターとLED制御基板が入荷しました。モーターはピンアサインが不明だし、制御基板はマニュアルなどありません。想像力と度胸で試していきましょう。

一日1-2時間、少しずつ進めていますが、来年の4月以降にストリートダンスの現場が続くのでそれに間に合わせられたらと思っています。

#器具の製作 #電子工作

ステッピングモーターは 35BYJ46(ユニポーラ式、7.5度/STEP、85倍減速)を試すつもりです。減速が大きいので回転数が不足しそうですが、小型の割りにトルクを得られるのでいいかなと。

制御器にはPICマイコン(とりあえず16F1823)とドライバIC(TB67S111)を用います。

制御方法には3つあります。1相励磁方式は最も基本的な方法、2相励磁方式は高回転向きで高トルク、1-2相励磁方式はステップあたりの回転角が半分で滑らかに動き少し高トルクってイメージです。今回は高回転とトルクを重視したいので2相励磁方式かなと。

ユニポーラ式のステッピングモーターは内部に4つの電磁石があるイメージで、これを適切な順番でON/OFFしていくと軸が回り、特定のステップままにすると強力な停止維持をします。

1相励磁方式(コイル:〇がON、×がOFF)

1ステップ目 〇×××

2ステップ目 ×〇××

3ステップ目 ××〇×

4ステップ目 ×××〇

コイルを1個づつONにします。

2相励磁方式(コイル:〇がON、×がOFF)

1ステップ目 〇〇××

2ステップ目 ×〇〇×

3ステップ目 ××〇〇

4ステップ目 〇××〇

コイルを2個づつONにします。

常に2つのコイルに電流が流れますので消費電力は増えますがその分トルクも増えます。

1-2相励磁方式(コイル:〇がON、×がOFF)

1ステップ目 〇×××

2ステップ目 〇〇××

3ステップ目 ×〇××

4ステップ目 ×〇〇×

5ステップ目 ××〇×

6ステップ目 ××〇〇

7ステップ目 ×××〇

8ステップ目 〇××〇

コイルを1個ON → 2個ONのパターンで横ズラシしていきます。

ステップあたりの回転角が1相励磁方式や2相励磁方式の半分になります。

PICマイコンでこのパターンを作るのですが、一定時間ごとにテーブルを参照して出力するのでどのパターンでも同様のプログラムで済みます。

動作の詳細は「2相励磁方式」や「1-2相励磁方式」でweb検索するなりAIに聞けば詳しい情報を得られます。

#器具の製作 #電子工作

制御器にはPICマイコン(とりあえず16F1823)とドライバIC(TB67S111)を用います。

制御方法には3つあります。1相励磁方式は最も基本的な方法、2相励磁方式は高回転向きで高トルク、1-2相励磁方式はステップあたりの回転角が半分で滑らかに動き少し高トルクってイメージです。今回は高回転とトルクを重視したいので2相励磁方式かなと。

ユニポーラ式のステッピングモーターは内部に4つの電磁石があるイメージで、これを適切な順番でON/OFFしていくと軸が回り、特定のステップままにすると強力な停止維持をします。

1相励磁方式(コイル:〇がON、×がOFF)

1ステップ目 〇×××

2ステップ目 ×〇××

3ステップ目 ××〇×

4ステップ目 ×××〇

コイルを1個づつONにします。

2相励磁方式(コイル:〇がON、×がOFF)

1ステップ目 〇〇××

2ステップ目 ×〇〇×

3ステップ目 ××〇〇

4ステップ目 〇××〇

コイルを2個づつONにします。

常に2つのコイルに電流が流れますので消費電力は増えますがその分トルクも増えます。

1-2相励磁方式(コイル:〇がON、×がOFF)

1ステップ目 〇×××

2ステップ目 〇〇××

3ステップ目 ×〇××

4ステップ目 ×〇〇×

5ステップ目 ××〇×

6ステップ目 ××〇〇

7ステップ目 ×××〇

8ステップ目 〇××〇

コイルを1個ON → 2個ONのパターンで横ズラシしていきます。

ステップあたりの回転角が1相励磁方式や2相励磁方式の半分になります。

PICマイコンでこのパターンを作るのですが、一定時間ごとにテーブルを参照して出力するのでどのパターンでも同様のプログラムで済みます。

動作の詳細は「2相励磁方式」や「1-2相励磁方式」でweb検索するなりAIに聞けば詳しい情報を得られます。

#器具の製作 #電子工作

BTA41-600B を買ったので少しお勉強。

「カフディマー」と名を付けた超簡易調光器を作って使っています。正直に言うと、秋月さんのキットの回路を丸パクリして45mmのスライドフェーダのパターンも入れた基板を作り、ヒートシンクも入れず筐体放熱の仕様。10A制限しているためか手で持って温いくらいの温度にしかなりません。

データシート見ますと10Aでの損失発熱は10wくらい。10wなら1℃/wの熱抵抗で放熱しても+10度です。私の目安ですが1mm厚50×50mmのアルミ平板を1℃/wとしていますので数値と感覚は一応合います。

これが15wになると結構熱くなる不思議。15w以上になると積極的に逃がそうとしないと熱が溜まるようです。アルミの熱伝導率に関係するのかな?

#電子工作

「カフディマー」と名を付けた超簡易調光器を作って使っています。正直に言うと、秋月さんのキットの回路を丸パクリして45mmのスライドフェーダのパターンも入れた基板を作り、ヒートシンクも入れず筐体放熱の仕様。10A制限しているためか手で持って温いくらいの温度にしかなりません。

データシート見ますと10Aでの損失発熱は10wくらい。10wなら1℃/wの熱抵抗で放熱しても+10度です。私の目安ですが1mm厚50×50mmのアルミ平板を1℃/wとしていますので数値と感覚は一応合います。

これが15wになると結構熱くなる不思議。15w以上になると積極的に逃がそうとしないと熱が溜まるようです。アルミの熱伝導率に関係するのかな?

#電子工作

中華電機を覗いていたらトライアック BTA41-600B がありました。600v40Aなので20A以下の調光回路に使えます。これといった特長は無い平凡なトライアックですが、驚きの安さ40円/個。国内の小売では500-600円です。

取り急ぎ使うアテはありませんが、一般照明をLED-PAR的に使う小型ユニットを作りたいのもあるので、安い時に買いだめ。

#電子工作

取り急ぎ使うアテはありませんが、一般照明をLED-PAR的に使う小型ユニットを作りたいのもあるので、安い時に買いだめ。

#電子工作

RaspberryPi pico は面白そうです。

RaspberryPi 4B や 5 と PICマイコンの中間と言ってもいいでしょうか。

タイミングがラフな物は microPython で書き、タイトな物はC言語で書く使い分けが出来るのがいいかなと。

先日のイチケンさんの動画にもありますが、波形出力の周期が正確なのもいい。

Arudino や ESP32 と近いモノがありますが、CPUのクロック周波数が125MHzあるので処理能力に余裕があるのと、PWM を沢山出せることが私にとってはメリットです。

DMX512のライブラリだけでも早々に作りたくなってきました。

と思ったら GitHub にライブラリがありました。

Pico-DMX

ただし、このライブラリは Arudino-IDE で用いる物のようです。pico-sdk の gcc を用いて VSCode 上で使えるかは不明です。

#RaspberryPi #電子工作

RaspberryPi 4B や 5 と PICマイコンの中間と言ってもいいでしょうか。

タイミングがラフな物は microPython で書き、タイトな物はC言語で書く使い分けが出来るのがいいかなと。

先日のイチケンさんの動画にもありますが、波形出力の周期が正確なのもいい。

Arudino や ESP32 と近いモノがありますが、CPUのクロック周波数が125MHzあるので処理能力に余裕があるのと、PWM を沢山出せることが私にとってはメリットです。

DMX512のライブラリだけでも早々に作りたくなってきました。

と思ったら GitHub にライブラリがありました。

Pico-DMX

ただし、このライブラリは Arudino-IDE で用いる物のようです。pico-sdk の gcc を用いて VSCode 上で使えるかは不明です。

#RaspberryPi #電子工作

youtuberのイチケンさんの動画は参考になります。

今回ご紹介する RaspberryPi に関するモノは特にいいですね。

ありがちな「RaspberryPi5すげー!」ではありません。使い込むと知りたくなってくることが出ています。

むしろ pico をC言語で使ってみたくなりました。

#電子工作 #RaspberryPi

今回ご紹介する RaspberryPi に関するモノは特にいいですね。

ありがちな「RaspberryPi5すげー!」ではありません。使い込むと知りたくなってくることが出ています。

むしろ pico をC言語で使ってみたくなりました。

#電子工作 #RaspberryPi