タグ「器具の製作」を含む投稿[166件](9ページ目)

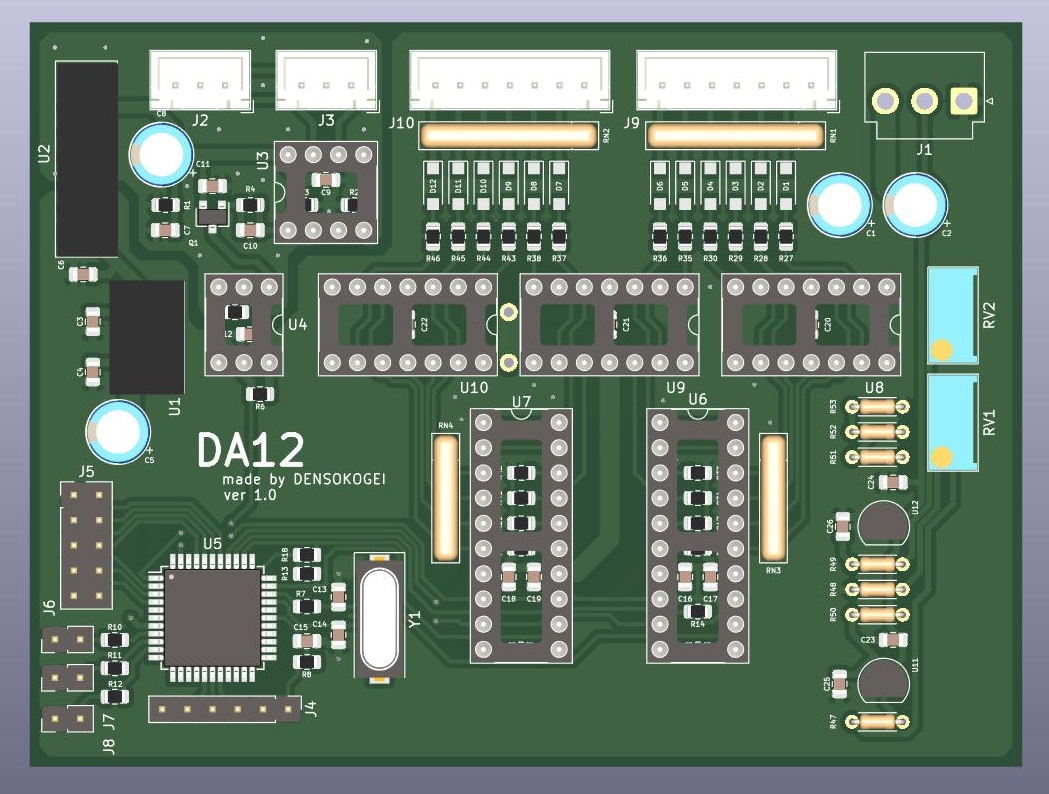

DA変換基板の仮デザインが終わりました。仮なのは必要な部品を配置したらどのくらいに収まるか目安を知るためです。

そのため実装に必要な取り付け穴などはありません。

概ね希望のサイズ(図では100x75)に収まったので、実装の条件を整理し、基板サイズと取り付け穴を決めるのが次の作業です。

合間にやっているので時間がかかっていますが、急いでも調光ユニットの稼働が増える時期には間に合いませんのでノンビリやります。

KiCADとFusion360の連携はいいですね。

部品の3DモデルはFusion360で書いてSTEP形式でエクスポートすればKiCADで読み込めます。

基板上の干渉を確認出来ればいいのでそれほど書き込まなくても使えます。

今回はDC-DCコンバータのU1とU2だけです。画像は上面からなので黒いだけですが、3Dで視点を変えると周囲の部品との関係がよくわかります。

#器具の製作

そのため実装に必要な取り付け穴などはありません。

概ね希望のサイズ(図では100x75)に収まったので、実装の条件を整理し、基板サイズと取り付け穴を決めるのが次の作業です。

合間にやっているので時間がかかっていますが、急いでも調光ユニットの稼働が増える時期には間に合いませんのでノンビリやります。

KiCADとFusion360の連携はいいですね。

部品の3DモデルはFusion360で書いてSTEP形式でエクスポートすればKiCADで読み込めます。

基板上の干渉を確認出来ればいいのでそれほど書き込まなくても使えます。

今回はDC-DCコンバータのU1とU2だけです。画像は上面からなので黒いだけですが、3Dで視点を変えると周囲の部品との関係がよくわかります。

#器具の製作

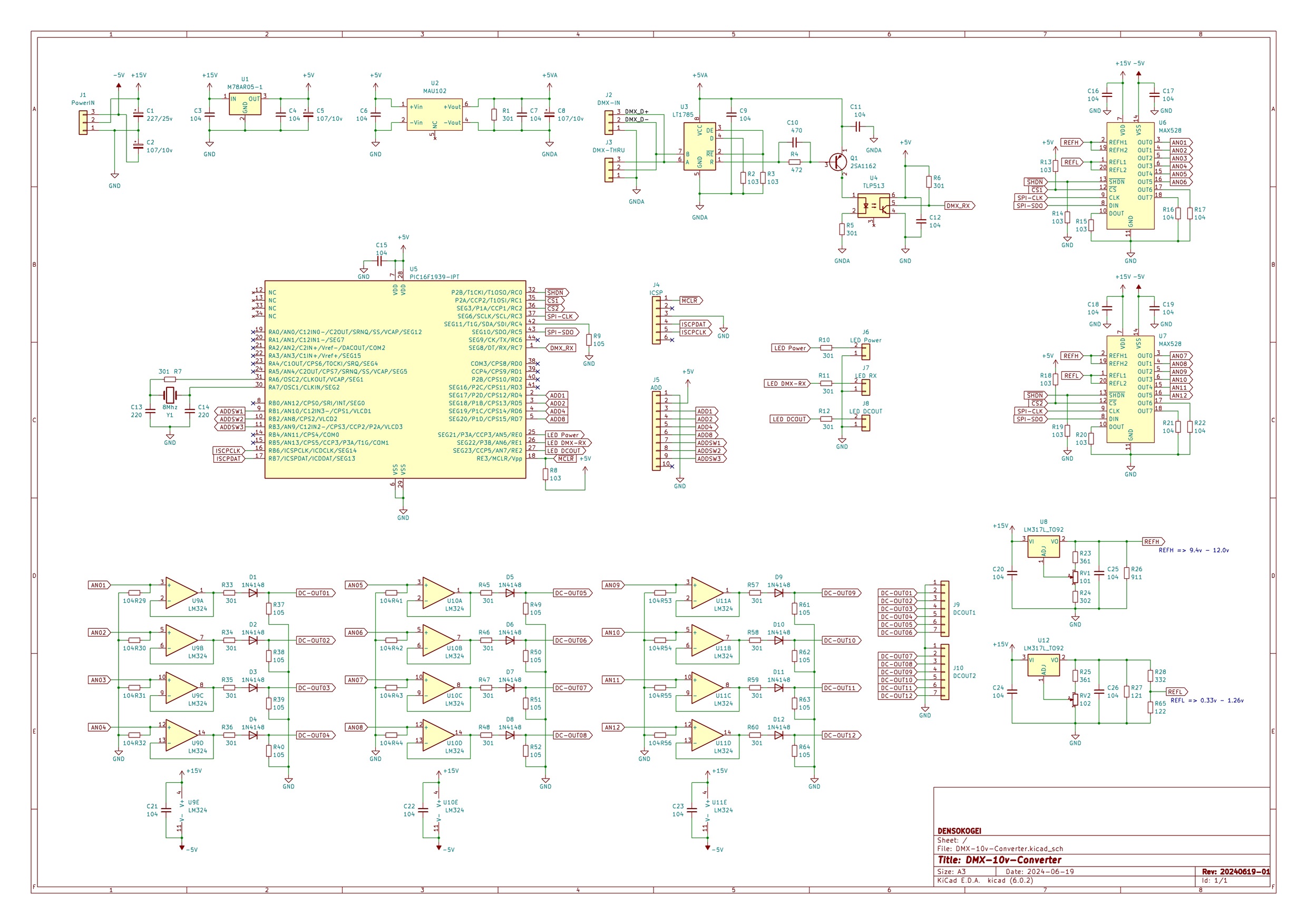

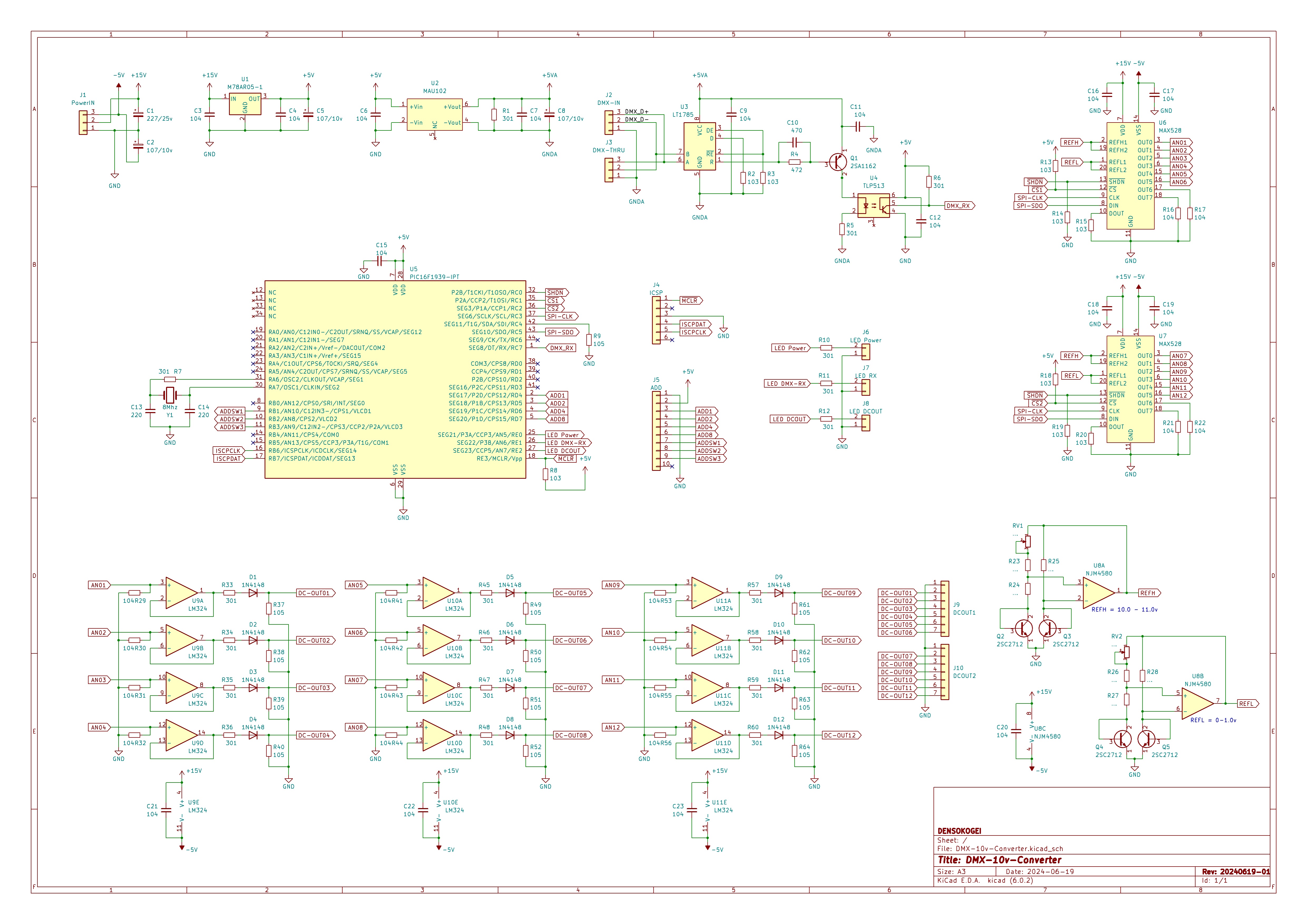

考えた事を吐き出したかったので、DMXアナログ変換の回路図を描き始めました。

PICでDMXを受けてMAX528を制御するだけですから回路は難しくありません。出力バッファにオペアンプ(LM324)を入れますがボルテージフォロアなのでこれも簡単です。

悩みどころはMAX528に与える基準電圧です。温度による変動を出来るだけ抑えなければなりません。抵抗による単純な分圧は温度変化に弱く電源電圧の変動に影響を受けます。ツェナーダイオードを用いるならバッファアンプが欲しい。ここは少し勉強し直しです。

追記

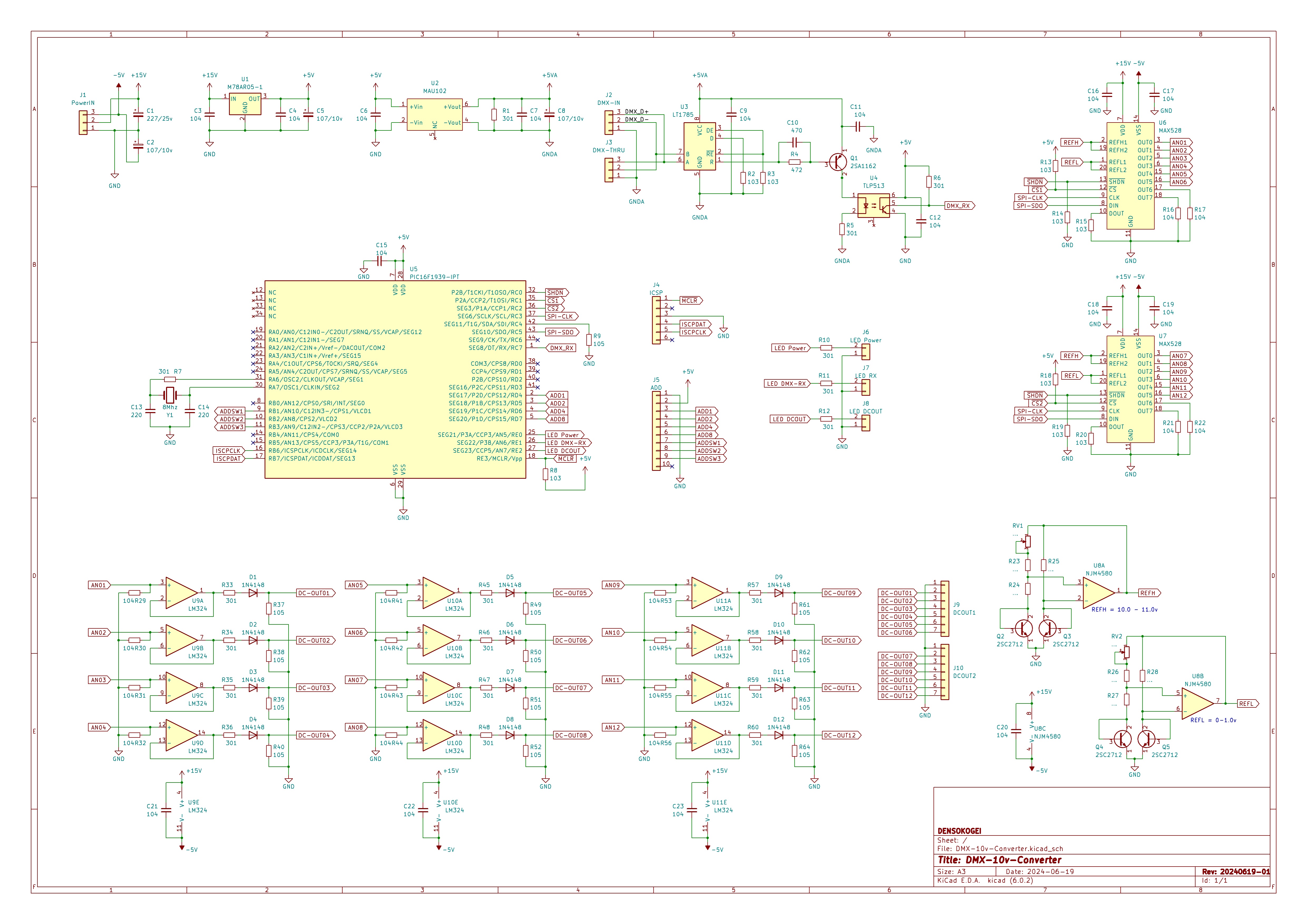

未完成ですが回路図を揚げてみます。

基準電圧回路(REFHとREFLを出している回路)は王道とも言える方法で温度変化に強いみたいですが、抵抗値の計算方法がまだ理解出来ていません。誤差の小さい金属皮膜抵抗を使うのがマストらしいです。

実はオペアンプの極性が逆ですが、未完成回路なので次に直っていればいいかなと。

#器具の製作 #電子工作

PICでDMXを受けてMAX528を制御するだけですから回路は難しくありません。出力バッファにオペアンプ(LM324)を入れますがボルテージフォロアなのでこれも簡単です。

悩みどころはMAX528に与える基準電圧です。温度による変動を出来るだけ抑えなければなりません。抵抗による単純な分圧は温度変化に弱く電源電圧の変動に影響を受けます。ツェナーダイオードを用いるならバッファアンプが欲しい。ここは少し勉強し直しです。

追記

未完成ですが回路図を揚げてみます。

基準電圧回路(REFHとREFLを出している回路)は王道とも言える方法で温度変化に強いみたいですが、抵抗値の計算方法がまだ理解出来ていません。誤差の小さい金属皮膜抵抗を使うのがマストらしいです。

実はオペアンプの極性が逆ですが、未完成回路なので次に直っていればいいかなと。

#器具の製作 #電子工作

ド平日に民謡コンクール。出場者がじーさんばーさんですから曜日は不問なんでしょね。

こんな時は製作物の基礎設計に限ります。

今日のネタはDMX-アナログコンバータ。MAX528のデータシートを読み込んでピンアサインと回路構成、初期化のアルゴリズムなど。イマイチ理解しきれなかったMAX528の使い方も解決。

回路図を描き始めようと思ったら作業パソコンを持ってきてなかった。諸々の条件をキッチリ整理します。

追記

有り余る時間でDMX-アナログコンバータの基礎設計が終わりました。

出力部にはバッファアンプとしてオペアンプLM324をかまします。MAX528はアンバッファモードの方が精度が良く、バッファアンプがあれば出力電流に余裕を持てるし、LM324は安価ですからMAX528の防壁としても位置付けられます。

今夜は晩酌のお供で回路図と基板デザインをしましょう。

#器具の製作 #照明器具

こんな時は製作物の基礎設計に限ります。

今日のネタはDMX-アナログコンバータ。MAX528のデータシートを読み込んでピンアサインと回路構成、初期化のアルゴリズムなど。イマイチ理解しきれなかったMAX528の使い方も解決。

回路図を描き始めようと思ったら作業パソコンを持ってきてなかった。諸々の条件をキッチリ整理します。

追記

有り余る時間でDMX-アナログコンバータの基礎設計が終わりました。

出力部にはバッファアンプとしてオペアンプLM324をかまします。MAX528はアンバッファモードの方が精度が良く、バッファアンプがあれば出力電流に余裕を持てるし、LM324は安価ですからMAX528の防壁としても位置付けられます。

今夜は晩酌のお供で回路図と基板デザインをしましょう。

#器具の製作 #照明器具

DMX-アナログコンバータを作るための核となるICが入荷しました。

Maxim の MAX528CPP です。お値段は中華電機で1,300円ほど。安くはないけど高くもないからありでしょ。

とりあえずは頭の体操程度にブレッドボードで組んでみましょう。

構成ですが、DMXをPICで受けSPIでMAX528を制御します。MAX528からの出力はフルバッファモードにして出力アンプは付けない方向で。

アナログユニット側の入力インピーダンスが不明ですが、0.3スケアの信号線で100m引けるならば10kΩ以下ってことは考えにくいので1mA程度かなと。

MAX528のデータシートをイマイチ理解しきれていないのもありますが、トータル出力20mA、各DA出力5mAくらいが最大定格っぽい。

#器具の製作 #照明器具

Maxim の MAX528CPP です。お値段は中華電機で1,300円ほど。安くはないけど高くもないからありでしょ。

とりあえずは頭の体操程度にブレッドボードで組んでみましょう。

構成ですが、DMXをPICで受けSPIでMAX528を制御します。MAX528からの出力はフルバッファモードにして出力アンプは付けない方向で。

アナログユニット側の入力インピーダンスが不明ですが、0.3スケアの信号線で100m引けるならば10kΩ以下ってことは考えにくいので1mA程度かなと。

MAX528のデータシートをイマイチ理解しきれていないのもありますが、トータル出力20mA、各DA出力5mAくらいが最大定格っぽい。

#器具の製作 #照明器具

DA変換は構想だけ進めてしばらくは棚上げかな。ガッツリ取り組めば実働4-5日で作れると思うのですけどね。

ユニット関係は DX1220 を2台入れたラックにスプリッターを実装するのが先です。

頭がとっちらかって何から何をしたらいいのかゴチャゴチャです。本業もデータやら美術やら課題が多すぎ。

挙句の果てには倉庫の棚も作らねばなりません。部下が倉庫の整理を頑張ってくれているのでやりやすいようにしてやらんと。物とレイアウトの都合でありがちな棚ではダメなので作るしかありません。

頭を冷やして課題を整理しましょうかねぇ~。

#器具の製作

ユニット関係は DX1220 を2台入れたラックにスプリッターを実装するのが先です。

頭がとっちらかって何から何をしたらいいのかゴチャゴチャです。本業もデータやら美術やら課題が多すぎ。

挙句の果てには倉庫の棚も作らねばなりません。部下が倉庫の整理を頑張ってくれているのでやりやすいようにしてやらんと。物とレイアウトの都合でありがちな棚ではダメなので作るしかありません。

頭を冷やして課題を整理しましょうかねぇ~。

#器具の製作

DA変換には MAX528 を使おうかと思案中です。SPI制御で最大11v5mAを8ch扱えます。コレを2個使えば12ch対応出来ます。

東京スイッチングさんにお聞きしたところ信号は 5mA も供給出来れば十分とのことでしたのでバッファアンプ無しで行けそうです。少し怖いところもありますので4回路内蔵のオペアンプを入れようかな・・・

MAX528は日本国内では扱いが少ないようですが、手持ち在庫が少しありますし中国なら手に入ります。

#器具の製作

東京スイッチングさんにお聞きしたところ信号は 5mA も供給出来れば十分とのことでしたのでバッファアンプ無しで行けそうです。少し怖いところもありますので4回路内蔵のオペアンプを入れようかな・・・

MAX528は日本国内では扱いが少ないようですが、手持ち在庫が少しありますし中国なら手に入ります。

#器具の製作

東京スイッチングさんの調光ユニットがあります。購入してから25年以上経っていますが壊れる気配は皆無。丈夫さはピカイチ。

ただしフルアナログなのでDA変換が必須です。昨今はDA変換が一般には売ってませんので入手先を探すか製作を考えねばなりません。

製作は8chのDA変換ICを使えば簡単に作れそうですが、どんなDA回路を使ってもマイナス電位が必要。+12vと-5vが理想ですが最近は複合タイプのスイッチング電源の選択肢が少なくなりどうしたものかと思案しておりました。

基本に立ち戻って調べなおしたところ、スイッチング電源を直列にすれば良いらしい。トランスで絶縁されているなら電位は相対的ですからそうなるわな。マイナス側のスイッチング電源のアース処理には注意が必要ですけど。

電源が解決したら設計を進められます。

#器具の製作

ただしフルアナログなのでDA変換が必須です。昨今はDA変換が一般には売ってませんので入手先を探すか製作を考えねばなりません。

製作は8chのDA変換ICを使えば簡単に作れそうですが、どんなDA回路を使ってもマイナス電位が必要。+12vと-5vが理想ですが最近は複合タイプのスイッチング電源の選択肢が少なくなりどうしたものかと思案しておりました。

基本に立ち戻って調べなおしたところ、スイッチング電源を直列にすれば良いらしい。トランスで絶縁されているなら電位は相対的ですからそうなるわな。マイナス側のスイッチング電源のアース処理には注意が必要ですけど。

電源が解決したら設計を進められます。

#器具の製作