タグ「器具の製作」を含む投稿[166件](8ページ目)

台車を塗装しました。

各種取り交ぜて49枚。2回塗り。

1回目はシーラーを兼ね合板に浸み込ませるイメージで薄めに、2回目は少し厚めに塗っています。結構な作業量でした。

本当なら2-3日乾かしてからスコッチブライトで表面を均してもう1回塗りたいのですが時間がありません。

#器具の製作

各種取り交ぜて49枚。2回塗り。

1回目はシーラーを兼ね合板に浸み込ませるイメージで薄めに、2回目は少し厚めに塗っています。結構な作業量でした。

本当なら2-3日乾かしてからスコッチブライトで表面を均してもう1回塗りたいのですが時間がありません。

#器具の製作

台車作りは3x6の合板からの切り出しとコーナー金具の取り付けまで終了。数種類ありますが、3x6合板20枚から50枚の切り出しは結構な作業量でした。

正直クタクタ。この歳で全身が筋肉痛。腰がカチカチ。

ここ数日は屈んで立って切削を毎日7時間くらい作業。。一週間後に足腰に来そうで怖い(笑

連休は現場が少なく部下はオフですからこういった作業には丁度いいのです。

明日は箱造りの台車を数枚組んで塗装の準備です。

#器具の製作

正直クタクタ。この歳で全身が筋肉痛。腰がカチカチ。

ここ数日は屈んで立って切削を毎日7時間くらい作業。。一週間後に足腰に来そうで怖い(笑

連休は現場が少なく部下はオフですからこういった作業には丁度いいのです。

明日は箱造りの台車を数枚組んで塗装の準備です。

#器具の製作

台車の四隅には箱を受ける金具を付けます。これがあると荷が落ち着いて扱い易いからです。

友人が三代目社長をやっている鉄工所にお願いすれば簡単ですが、±2mmの精度で構わない部品に費用はかけられないので自作です。

幅50mmのフラットバーを加工しますが60個は結構な作業量。フラットバーからの切断だけでも心が折れそうでした。今日は取り付けネジ穴を空ける段取りまでしてギブアップ。明日半日やれば終わるかな?

閑散期ではありませんが日程が緩い今日この頃。補助的な用具は後回しになりがちなので出来るだけ進めたい。

#器具の製作

友人が三代目社長をやっている鉄工所にお願いすれば簡単ですが、±2mmの精度で構わない部品に費用はかけられないので自作です。

幅50mmのフラットバーを加工しますが60個は結構な作業量。フラットバーからの切断だけでも心が折れそうでした。今日は取り付けネジ穴を空ける段取りまでしてギブアップ。明日半日やれば終わるかな?

閑散期ではありませんが日程が緩い今日この頃。補助的な用具は後回しになりがちなので出来るだけ進めたい。

#器具の製作

暖かくなったので以前からの課題であった台車作りを始めました。木工は屋外作業になりますが寒いのは嫌です。

まずは12tの合板を貼り合わせて24tにします。木ボンドを塗って平台状の治具で両面から圧縮します。24tありますと長手方向1.2mくらいでも十分な強度です。12tの合板は容積当たりのコストは良いのですが強度が足りません。15tなら塗装で表面を固めれば丁度いいのですが高価なので却下。24tだと少し重いのですが、取っ手を兼ねた長孔を空けて肉抜きをすれば許容範囲。ちなみに合板は農家でもある社長宅の納屋に眠っていた物を拝借。40枚無料。

費用も手間もかかる作業ですが、台車の有無で現場でも倉庫でも作業量が大きく変わりますので、贅沢使いしても余るくらいが丁度いいのです。

#器具の製作

まずは12tの合板を貼り合わせて24tにします。木ボンドを塗って平台状の治具で両面から圧縮します。24tありますと長手方向1.2mくらいでも十分な強度です。12tの合板は容積当たりのコストは良いのですが強度が足りません。15tなら塗装で表面を固めれば丁度いいのですが高価なので却下。24tだと少し重いのですが、取っ手を兼ねた長孔を空けて肉抜きをすれば許容範囲。ちなみに合板は農家でもある社長宅の納屋に眠っていた物を拝借。40枚無料。

費用も手間もかかる作業ですが、台車の有無で現場でも倉庫でも作業量が大きく変わりますので、贅沢使いしても余るくらいが丁度いいのです。

#器具の製作

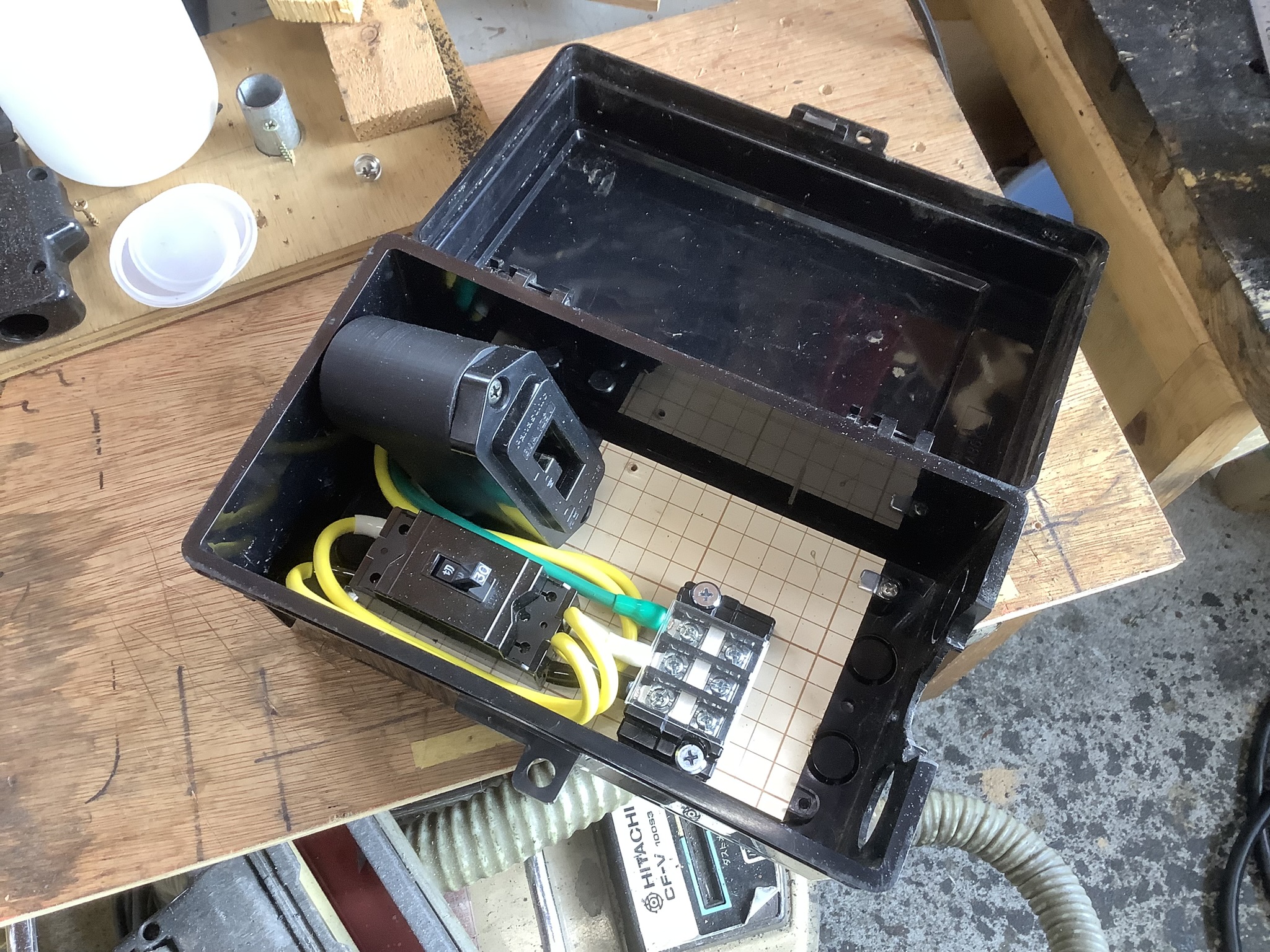

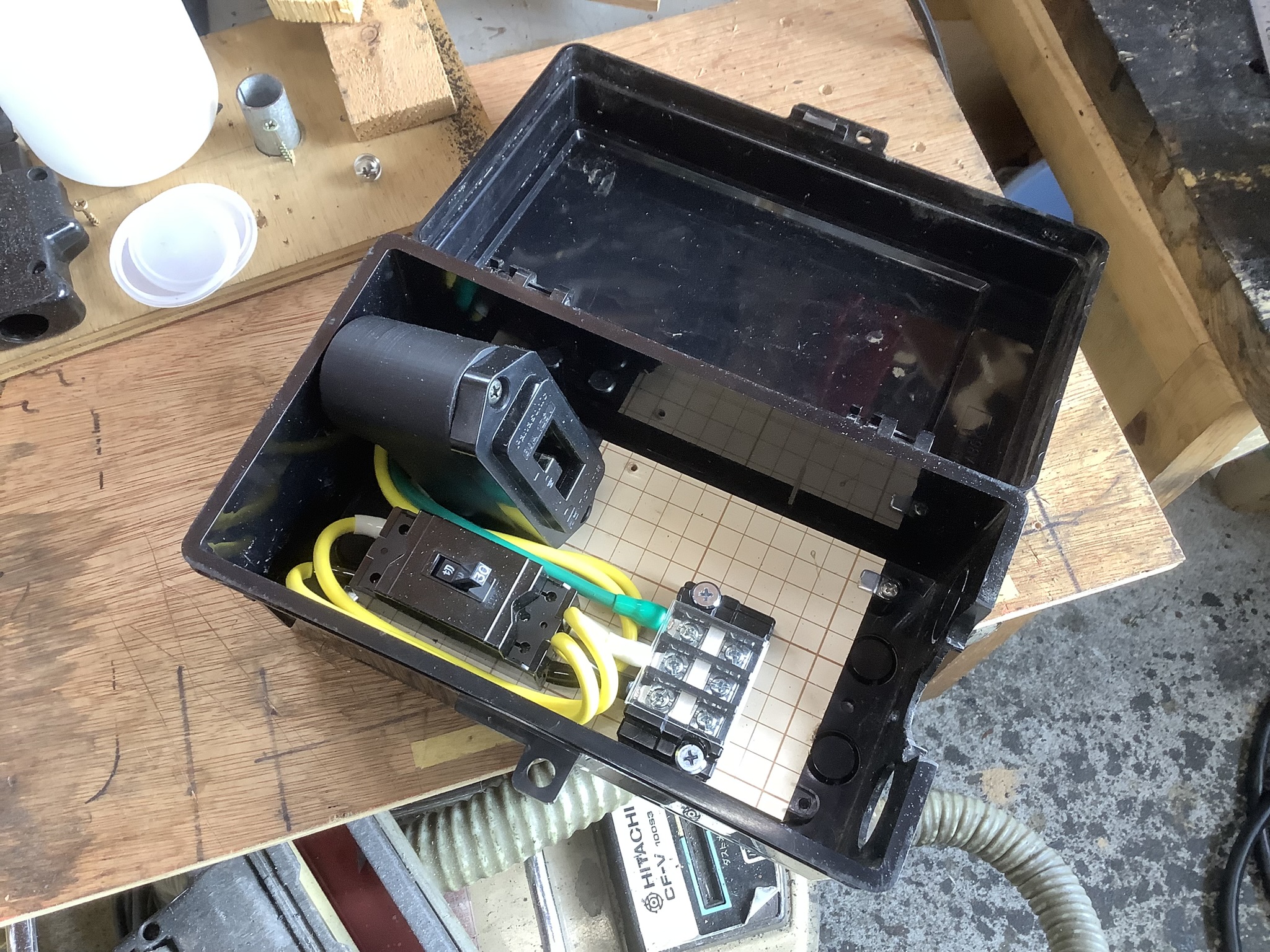

夏の花火大会でスピーカーを9ヶ所に組むとのこと。それぞれに電源が必要。

最寄りに発電機を置いて C型30A を2-4個付けたいらしいのですが、C型30Aの6回路箱を作っては費用と手間がかかり過ぎる。

数年前のライトアップで小さなウォルボックスをやたらと使って倉庫の肥やしになっているので再利用することにしました。

こんな感じです。C型30A先バラの屋外タイプって感じです。

C型30Aコンセントは20度傾けた状態で取り付けます。

取付台座は3Dプリンタで製作です。

#器具の製作

最寄りに発電機を置いて C型30A を2-4個付けたいらしいのですが、C型30Aの6回路箱を作っては費用と手間がかかり過ぎる。

数年前のライトアップで小さなウォルボックスをやたらと使って倉庫の肥やしになっているので再利用することにしました。

こんな感じです。C型30A先バラの屋外タイプって感じです。

C型30Aコンセントは20度傾けた状態で取り付けます。

取付台座は3Dプリンタで製作です。

#器具の製作

開発や製作は調光ユニットの作り直しもあります。

LitePuterさんのDX1220を2台入れた14Uの物が数台ありますが、しばらく前にパッケージしたのでアナログ信号のコネクタを付けていました。今となっては不用ですし代わりにスプリッターを入れておきたい。

#器具の製作

LitePuterさんのDX1220を2台入れた14Uの物が数台ありますが、しばらく前にパッケージしたのでアナログ信号のコネクタを付けていました。今となっては不用ですし代わりにスプリッターを入れておきたい。

#器具の製作

レンズの仮組みが出来たG10は出明かりに少し問題あり。

投影面が多少マーブルになることは仕方ないのですが、色によって中抜けが酷い。特に赤。

凸レンズにすると光源像の投影が強くなり、4色が田の字に並んでいるためにその形が見えてしまうのですが、良くも悪くもLED素子が中心対称でキチンと並んでいるので、外目に投影される色は中抜けになるのは仕方ありません。

今回は実際の距離では使えるレベルだし、もはや時間が無いのでこのまま使いますが、実装可能な長さでロッド照明を構成することを目指しましょう。

ロッド照明はフィラメント像を出さないために筒状の反射鏡を用いる方法です。レンズから見た光源虚像を無限大にすることで光源が焦点距離にあっても光源像を投影しません。多素子のLEDにも効果があると思われますが、今回のレンズは一応ロッドが構成されていても短すぎかな?。かなり昔に読んだ文献にあった原理ですが忘れていました。

#照明器具 #器具の製作

投影面が多少マーブルになることは仕方ないのですが、色によって中抜けが酷い。特に赤。

凸レンズにすると光源像の投影が強くなり、4色が田の字に並んでいるためにその形が見えてしまうのですが、良くも悪くもLED素子が中心対称でキチンと並んでいるので、外目に投影される色は中抜けになるのは仕方ありません。

今回は実際の距離では使えるレベルだし、もはや時間が無いのでこのまま使いますが、実装可能な長さでロッド照明を構成することを目指しましょう。

ロッド照明はフィラメント像を出さないために筒状の反射鏡を用いる方法です。レンズから見た光源虚像を無限大にすることで光源が焦点距離にあっても光源像を投影しません。多素子のLEDにも効果があると思われますが、今回のレンズは一応ロッドが構成されていても短すぎかな?。かなり昔に読んだ文献にあった原理ですが忘れていました。

#照明器具 #器具の製作

ホルダーが出来たので装着してみました。イイ感じです。

固定は純正のレンズマウントパネルを1枚使って押さえ付けます。スペーサーの入荷待ちなので「仮」装着です。

ハレーションは激減です。あるにはありますがリフレクタタイプやホルダー無しに比べたら1/10くらいでしょうか。裸のPAR球より少ないくらい。

広がりは5VNの長手方向と同程度の直径の円形です。目指すはACLなのでもう少し絞ってみましょう。

総光量は落ちている感じがしますが、挟角なので明るく感じます。

先端にハットというか筒を付ければビームライトとしても使えそうです。

LED素子との距離を0.5mm増した物と1.0mm増した物をプリントしようとしたらフィラメント(3Dプリンタの材料)が在庫切れしてました。

早速ポチリ。

レンズは~5wとされているモノ。

G10のLEDは4色10wですから、耐えられるのか長期試験をしないといけません。

一晩放置すればこんなモノが作れてしまう3Dプリンタは便利です。

追記

今回は台座付のレンズを使うことで簡単に取り付けられましたが、φ30くらいまでのレンズなら付けられそうでもあります。

G10の改造をどこまでやりましょう。1枚にLED素子分のレンズを刻んだ専用アクリルレンズを作ればいいのはわかってます。有機光学さんに依頼すれば欲しいレンズを作れますが、金型からの製作ですから費用は甘くない。動かせるならズーム機構にもなるレンズになりますから、スペーサーでLED素子との距離を調整すれば好みの絞りになるので魅力はあります。

費用さえあれば解決することですが、見込みがないのにお手間をおかけするのは気が引けます。迷惑と恥を承知で見積もりをお願いします?

#照明器具 #器具の製作

固定は純正のレンズマウントパネルを1枚使って押さえ付けます。スペーサーの入荷待ちなので「仮」装着です。

ハレーションは激減です。あるにはありますがリフレクタタイプやホルダー無しに比べたら1/10くらいでしょうか。裸のPAR球より少ないくらい。

広がりは5VNの長手方向と同程度の直径の円形です。目指すはACLなのでもう少し絞ってみましょう。

総光量は落ちている感じがしますが、挟角なので明るく感じます。

先端にハットというか筒を付ければビームライトとしても使えそうです。

LED素子との距離を0.5mm増した物と1.0mm増した物をプリントしようとしたらフィラメント(3Dプリンタの材料)が在庫切れしてました。

早速ポチリ。

レンズは~5wとされているモノ。

G10のLEDは4色10wですから、耐えられるのか長期試験をしないといけません。

一晩放置すればこんなモノが作れてしまう3Dプリンタは便利です。

追記

今回は台座付のレンズを使うことで簡単に取り付けられましたが、φ30くらいまでのレンズなら付けられそうでもあります。

G10の改造をどこまでやりましょう。1枚にLED素子分のレンズを刻んだ専用アクリルレンズを作ればいいのはわかってます。有機光学さんに依頼すれば欲しいレンズを作れますが、金型からの製作ですから費用は甘くない。動かせるならズーム機構にもなるレンズになりますから、スペーサーでLED素子との距離を調整すれば好みの絞りになるので魅力はあります。

費用さえあれば解決することですが、見込みがないのにお手間をおかけするのは気が引けます。迷惑と恥を承知で見積もりをお願いします?

#照明器具 #器具の製作

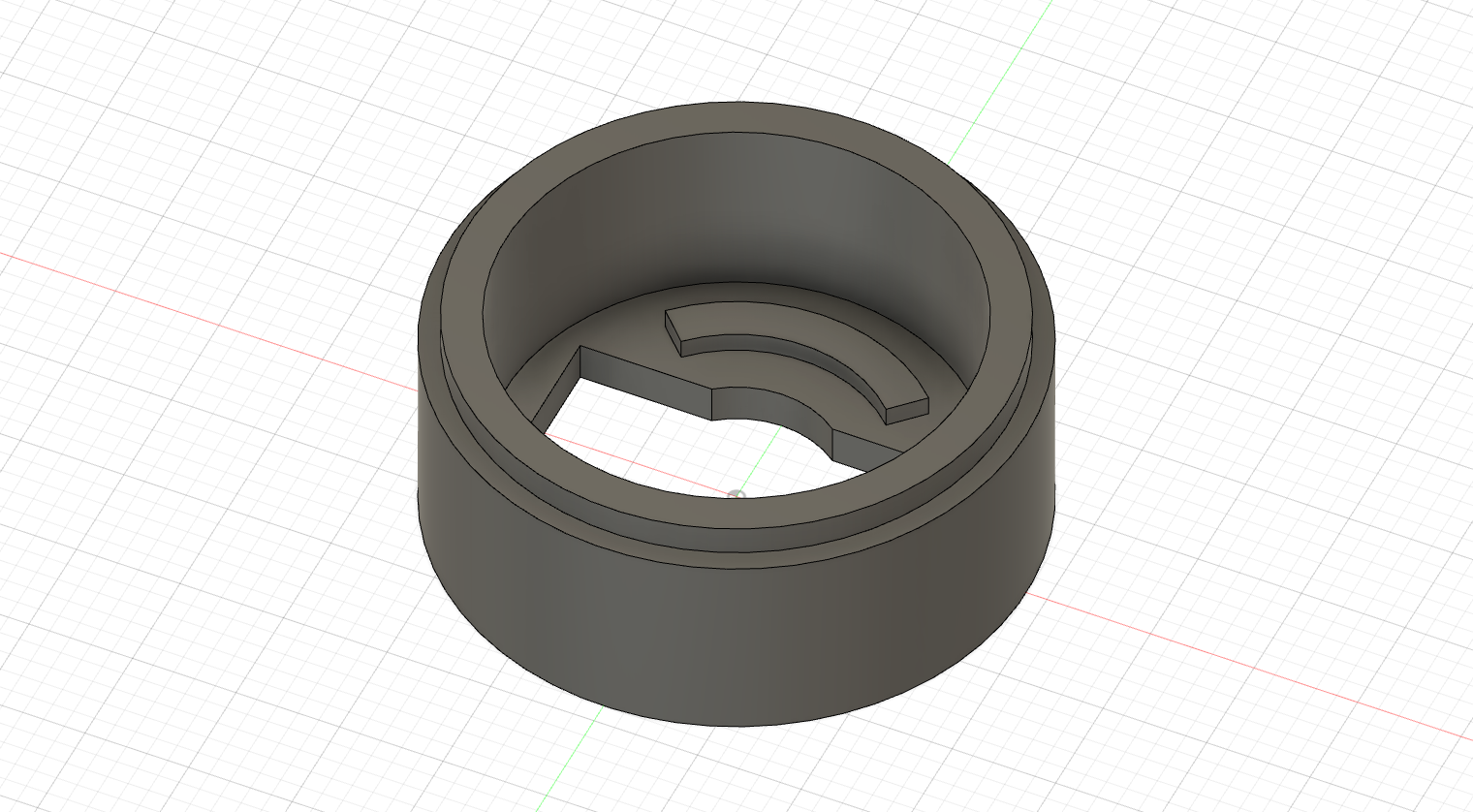

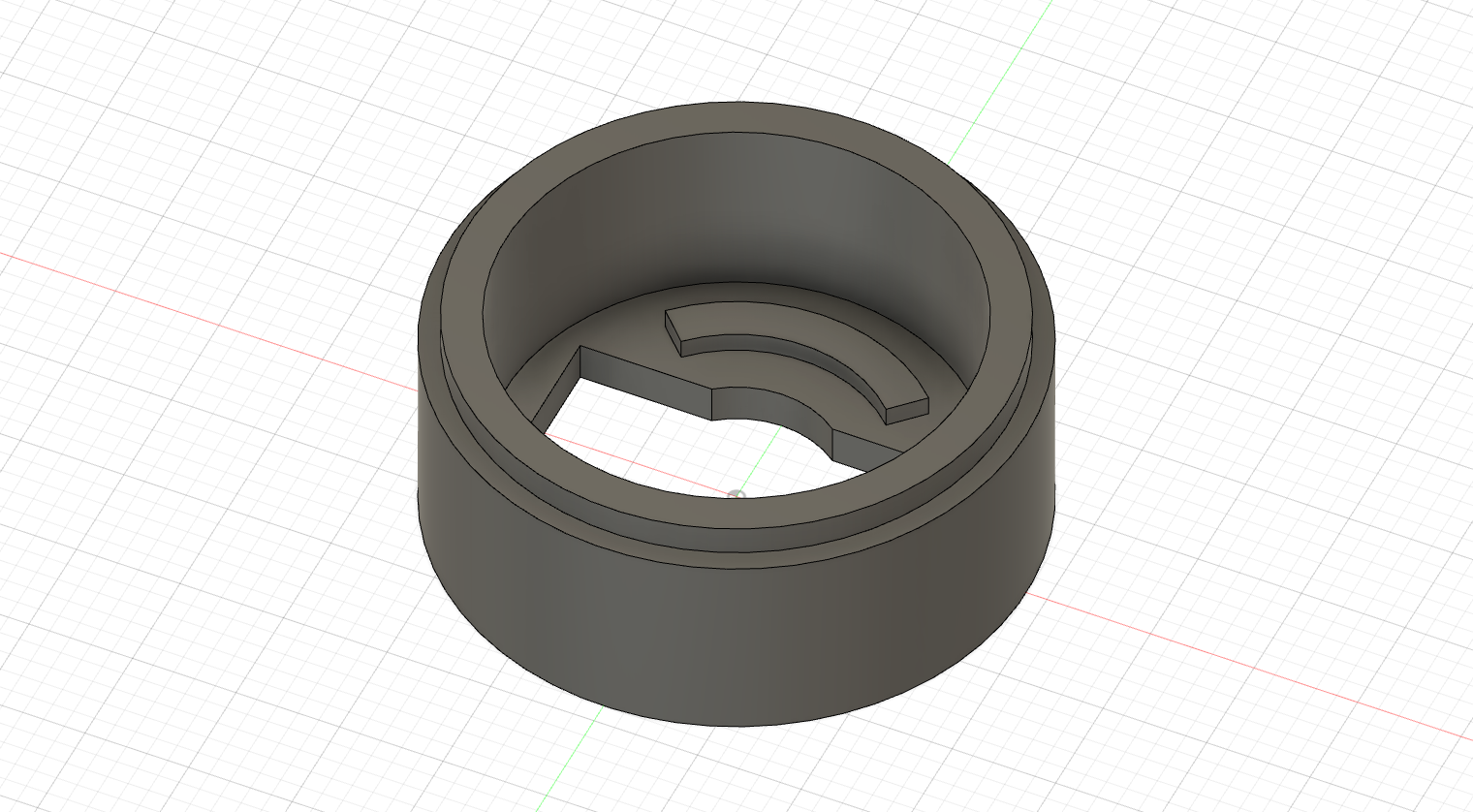

PegasysG10 に使えないかと中華電機でレンズを買ってみました。リフレクタタイプではなく凸レンズ。

これがですね、イイ感じなんすよ♪。

仮にかざしてみましたが、500wの凸を絞った感じです。ルーメン数は落ちていると思いますが、挟角なので主張が強く明るく感じる。

純正レンズとは形状が全く違うので取り付け方を考えないといけませんが、ハレーション対策をすればビームラインがバッチリ出そう。

カラーミックスのLEDでビームラインがハッキリ出る、ACLみたいなLEDスポットが欲しかったのでテンション上がってます。

追記

取り付け方は、3Dプリンタでレンズの受けを作り、出来るだけ既存の部品で固定出来る様にします。

試作品をプリントしていますが、CAM曰く、1台分18個が9時間半かかります。早くはないけど、1日で2台分作れるならアリかな。

レンズはこんなんです。中華電機のサイト

純正は直径28mmのレンズですが直径21.8mm、高17.6mmです。焦点距離のデータはありません。

底面にLED素子に合わせた gasket をハメますが、今回は次の受けを使います。

受けはこんなんです。3Dプリンタで作ります。

追記の追記

受け(ホルダー)を入れますとレンズが基板から2mm離れます。焦点距離の値が不明とはいえ短いことは間違いないので2mmの違いは大きい。

状況を確認したくて落ち着かなったのでバンド線を挟んでみました。丁度2mm径です。

マーブルな感じが出てきたのでギリギリと思われますが、ホットスポットの見た目は7~8度くらいです。

ハレーション切りを兼ねた受け(ホルダー)は今夜遅くに出来上がります。

マーブルになっても出来るだけ細いビームが欲しいので、底面厚のバリエーション(2.5mmや3.0mm)も作ってみましょう。

#照明器具 #器具の製作

これがですね、イイ感じなんすよ♪。

仮にかざしてみましたが、500wの凸を絞った感じです。ルーメン数は落ちていると思いますが、挟角なので主張が強く明るく感じる。

純正レンズとは形状が全く違うので取り付け方を考えないといけませんが、ハレーション対策をすればビームラインがバッチリ出そう。

カラーミックスのLEDでビームラインがハッキリ出る、ACLみたいなLEDスポットが欲しかったのでテンション上がってます。

追記

取り付け方は、3Dプリンタでレンズの受けを作り、出来るだけ既存の部品で固定出来る様にします。

試作品をプリントしていますが、CAM曰く、1台分18個が9時間半かかります。早くはないけど、1日で2台分作れるならアリかな。

レンズはこんなんです。中華電機のサイト

純正は直径28mmのレンズですが直径21.8mm、高17.6mmです。焦点距離のデータはありません。

底面にLED素子に合わせた gasket をハメますが、今回は次の受けを使います。

受けはこんなんです。3Dプリンタで作ります。

追記の追記

受け(ホルダー)を入れますとレンズが基板から2mm離れます。焦点距離の値が不明とはいえ短いことは間違いないので2mmの違いは大きい。

状況を確認したくて落ち着かなったのでバンド線を挟んでみました。丁度2mm径です。

マーブルな感じが出てきたのでギリギリと思われますが、ホットスポットの見た目は7~8度くらいです。

ハレーション切りを兼ねた受け(ホルダー)は今夜遅くに出来上がります。

マーブルになっても出来るだけ細いビームが欲しいので、底面厚のバリエーション(2.5mmや3.0mm)も作ってみましょう。

#照明器具 #器具の製作

ホテルディナーショーの現地照明です。

ツアーさんと雑談してたのですが、イントレにピン上げはやだよねと。クセノン2kwなので尚更。

今回は道具さんがホイストを付けてくれたので何とかなりましたが、ロープ手上げはどうにかしたい。

そこで思い付いたのが作業床が上がって行くイントレ。知人の工場がチェーンウエイターと商品名を付けた家屋に後付け出来る小型エレベーターを製造販売してましてほぼこのまま使えるんぢゃないかと。

機構にはジップチェーンを使います。2本を噛み合わせると棒になる不思議なチェーン。特徴はストロークに対して機構を薄く作れること。某道具さんのリフトステージでも随分前から使われていますが、これの簡易版と言ってもいいかな?

ピン台ですから揺れては困りますが、床を上げながらレイヤーを組んでいき、最後はレイヤーに床を載せるといったアイデアです。

高さはA2/3段くらいが上限だと思います。

#器具の製作 #舞台装置

ツアーさんと雑談してたのですが、イントレにピン上げはやだよねと。クセノン2kwなので尚更。

今回は道具さんがホイストを付けてくれたので何とかなりましたが、ロープ手上げはどうにかしたい。

そこで思い付いたのが作業床が上がって行くイントレ。知人の工場がチェーンウエイターと商品名を付けた家屋に後付け出来る小型エレベーターを製造販売してましてほぼこのまま使えるんぢゃないかと。

機構にはジップチェーンを使います。2本を噛み合わせると棒になる不思議なチェーン。特徴はストロークに対して機構を薄く作れること。某道具さんのリフトステージでも随分前から使われていますが、これの簡易版と言ってもいいかな?

ピン台ですから揺れては困りますが、床を上げながらレイヤーを組んでいき、最後はレイヤーに床を載せるといったアイデアです。

高さはA2/3段くらいが上限だと思います。

#器具の製作 #舞台装置