タグ「器具の製作」を含む投稿[166件](2ページ目)

LEDは出来るだけ密に並べてクラスタにしますが、色むら対策と集光の手段が課題です。

色むら対策にはロッドリフレクタが効果的。集光にはコンデンサレンズが効果的。両方を使えたらいいけれどどうするか。微妙に矛盾するんです。

ロッドリフレクタは透明アクリルパイプの外面ににミラー塗装を施します。角度によってはアクリル面でも反射しますが、光漏れを抑制するのに何かで塗装するならミラーにしとけばいかなと。

コンデンサレンズはアイデアはありますがちょいと実験が必要です。

#器具の製作

色むら対策にはロッドリフレクタが効果的。集光にはコンデンサレンズが効果的。両方を使えたらいいけれどどうするか。微妙に矛盾するんです。

ロッドリフレクタは透明アクリルパイプの外面ににミラー塗装を施します。角度によってはアクリル面でも反射しますが、光漏れを抑制するのに何かで塗装するならミラーにしとけばいかなと。

コンデンサレンズはアイデアはありますがちょいと実験が必要です。

#器具の製作

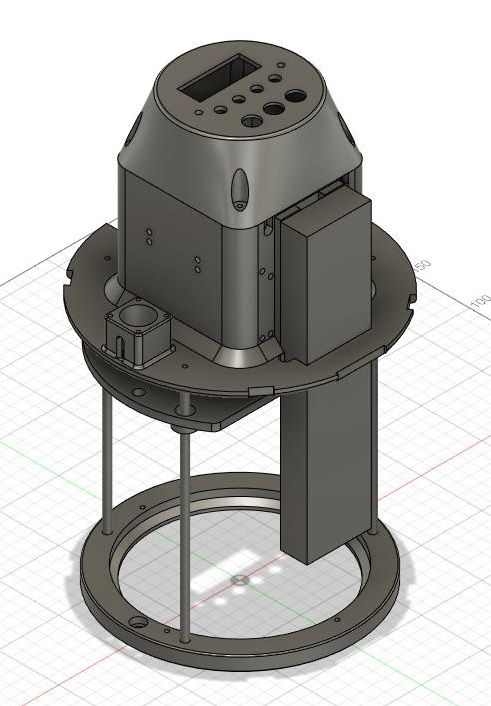

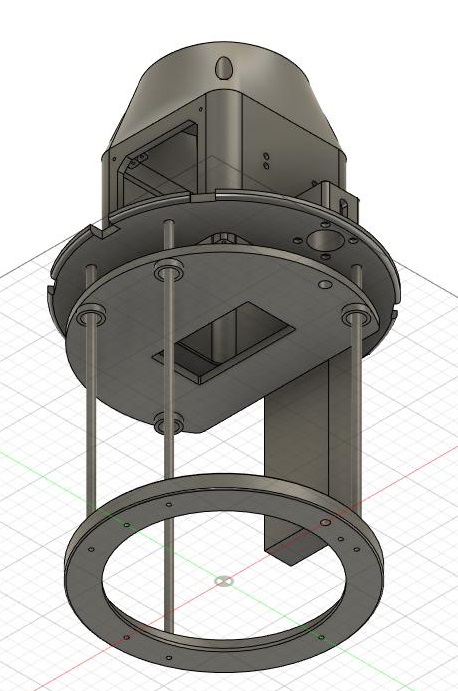

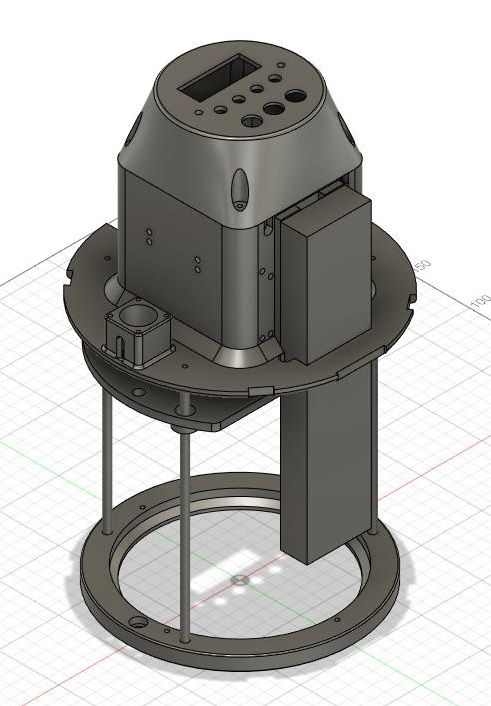

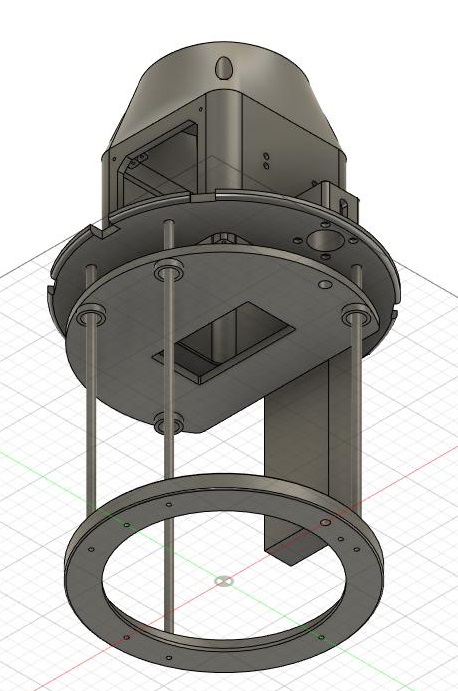

3D-CADで書いた組図です。

機構に目途がついたのでレンズを搭載しLED光源を作っていきます。

LED光源はロッドリフレクタにするか小型凸レンズをLED素子毎にするか悩み中です。

#器具の製作

機構に目途がついたのでレンズを搭載しLED光源を作っていきます。

LED光源はロッドリフレクタにするか小型凸レンズをLED素子毎にするか悩み中です。

#器具の製作

穴空け治具を作ったのでPAR缶のお尻を加工してコネクターポートを取り付けてみました。

内部のケーブル取り回しを確認して寸法の調整はありますがイイ感じに見えます。

3穴はDMX5PのIN/THRUとTRUE1のINです。

#器具の製作

内部のケーブル取り回しを確認して寸法の調整はありますがイイ感じに見えます。

3穴はDMX5PのIN/THRUとTRUE1のINです。

#器具の製作

SS-15のコネクタポートはこんな感じにしようかなと。

コネクタ面は40度くらいの傾斜にしています。この上の傾斜部に表示を刻印します。真下からも真後ろからも見えるようにしたいからです。

レセプタクルを差し込む穴が僅かに小さいので0.3mmほど大きくします。

取付けにはPAR本体に23.5mmの丸穴を空けたいのですが、なんとこんな微妙な寸法のホールソーを持っていました。

穴空けの治具も作ります。

#器具の製作

コネクタ面は40度くらいの傾斜にしています。この上の傾斜部に表示を刻印します。真下からも真後ろからも見えるようにしたいからです。

レセプタクルを差し込む穴が僅かに小さいので0.3mmほど大きくします。

取付けにはPAR本体に23.5mmの丸穴を空けたいのですが、なんとこんな微妙な寸法のホールソーを持っていました。

穴空けの治具も作ります。

#器具の製作

PAR缶にコネクタ類を取り付けるためのパネルを試作ってみました。

実際は下部に取り付けますが仮合わせです。

曲面を取り込んで Fusion で切り出した図形を使いましたが、まぁまぁ合ってます。

実際に取り付けて具合いをみたいですが、もう少し煮詰めてからPAR缶を切ってみます。

#器具の製作

実際は下部に取り付けますが仮合わせです。

曲面を取り込んで Fusion で切り出した図形を使いましたが、まぁまぁ合ってます。

実際に取り付けて具合いをみたいですが、もう少し煮詰めてからPAR缶を切ってみます。

#器具の製作

ユニポーラのステッピングモーターもバイポーラとして使えるらしい。コイルの中間タップを無視してバイポーラに見立てるだけ。回路が少し難しくなりますが、専用のドライバICを使えば簡単です。

以前はモーター制御の専門書を読んでもイマイチわからなかったのですが、今はすんなり理解できます。少しは進化してるのかな?

今回は A4988 を使ってみます。定電流制御でもあるので望ましいと思われます。ICのパッケージはSOPですが、必須部品も搭載したDIP化基板があるのでこれを利用します。秋月電子さんで調べて中華電機から購入するのは反則かもしれませんが背に腹は代えられません。方や1,820円、方や248円ですから・・・。

中華電機からは数日で届くようです。入荷したらモーター制御のテストをして基板をデザインしましょう。

勇み足で購入したユニポーラの制御ICがお蔵入りになりそうですが、バイポーラにするとトルクと回転数が向上しますし、もっと大きなステッピングモーターはほとんどバイポーラなので、自分の標準はバイポーラしようと思います。

ステッピングモーターを扱えれば仕掛けの幅が広がります。ラジコンサーボは簡単でいいのですが回り続ける用途には使えませんし、ステッピングモーターはトルクも位置制御もDCモーターに比べ優位性があります。得手不得手がありますので用途に合わせて選択となりますが、自分がこれほど理解できると思わなかったので勉強してしまおうと思います。

これらの使用方法はChatGPTが詳しく説明してくれました。ある程度の知識が無いとキャッチボールになりませんが、適切な質問をすればツボどころを教えてくれます。

つか、ChatGPTが返答までに時間を要する質問をするとなんか気持ちいい(笑

追記

二つのコイルのセンタータップが繋がっている場合はこれを切り離さないといけません。

35BYJ46 はこれが繋がっており、分解して配線を切ればいいのですが、分解が出来ても戻すのが難しい感じがします。

2相励磁なら大丈夫であることを期待してユニポーラとして使うことにします。

#器具の製作 #電子工作

以前はモーター制御の専門書を読んでもイマイチわからなかったのですが、今はすんなり理解できます。少しは進化してるのかな?

今回は A4988 を使ってみます。定電流制御でもあるので望ましいと思われます。ICのパッケージはSOPですが、必須部品も搭載したDIP化基板があるのでこれを利用します。秋月電子さんで調べて中華電機から購入するのは反則かもしれませんが背に腹は代えられません。方や1,820円、方や248円ですから・・・。

中華電機からは数日で届くようです。入荷したらモーター制御のテストをして基板をデザインしましょう。

勇み足で購入したユニポーラの制御ICがお蔵入りになりそうですが、バイポーラにするとトルクと回転数が向上しますし、もっと大きなステッピングモーターはほとんどバイポーラなので、自分の標準はバイポーラしようと思います。

ステッピングモーターを扱えれば仕掛けの幅が広がります。ラジコンサーボは簡単でいいのですが回り続ける用途には使えませんし、ステッピングモーターはトルクも位置制御もDCモーターに比べ優位性があります。得手不得手がありますので用途に合わせて選択となりますが、自分がこれほど理解できると思わなかったので勉強してしまおうと思います。

これらの使用方法はChatGPTが詳しく説明してくれました。ある程度の知識が無いとキャッチボールになりませんが、適切な質問をすればツボどころを教えてくれます。

つか、ChatGPTが返答までに時間を要する質問をするとなんか気持ちいい(笑

追記

二つのコイルのセンタータップが繋がっている場合はこれを切り離さないといけません。

35BYJ46 はこれが繋がっており、分解して配線を切ればいいのですが、分解が出来ても戻すのが難しい感じがします。

2相励磁なら大丈夫であることを期待してユニポーラとして使うことにします。

#器具の製作 #電子工作

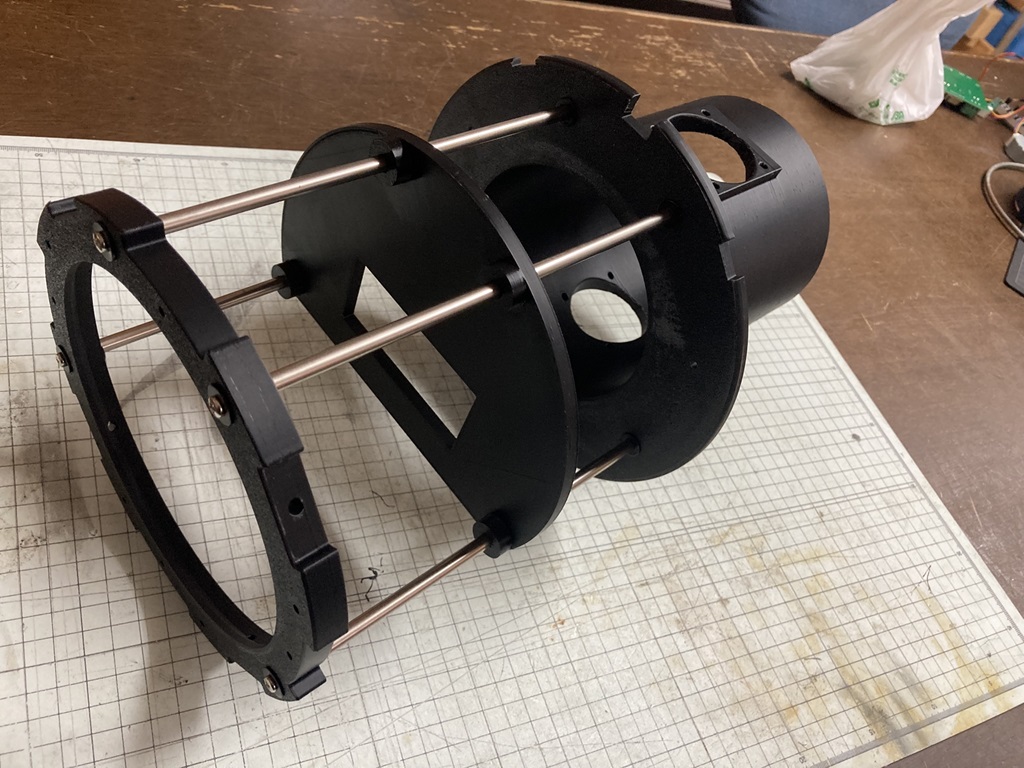

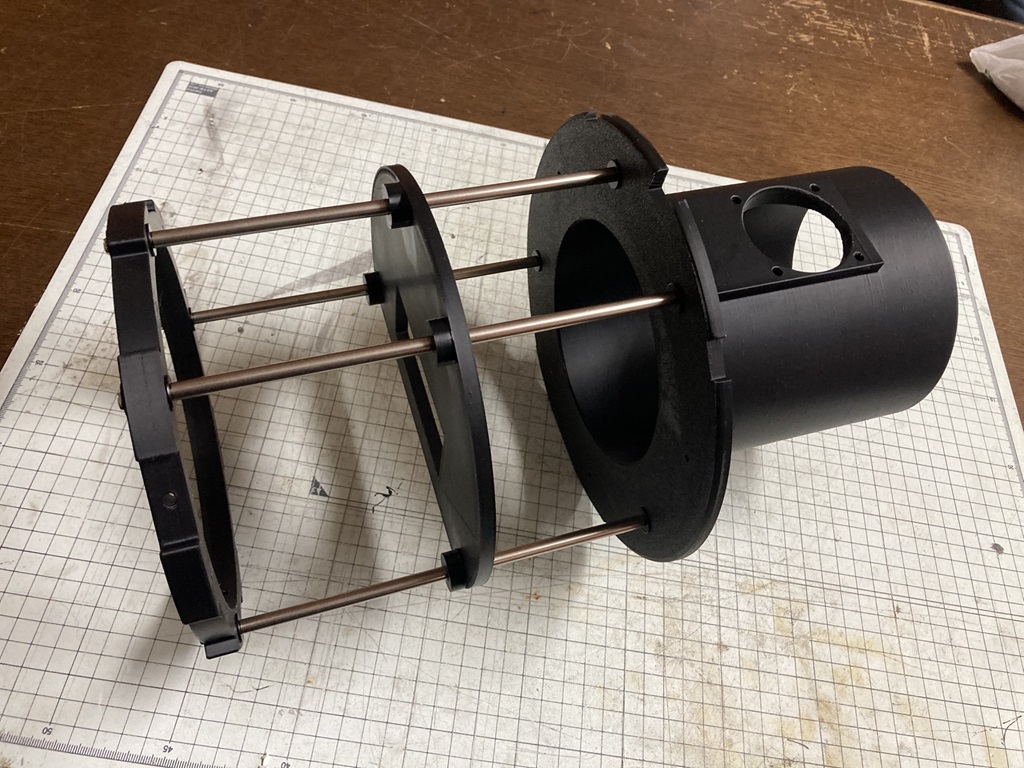

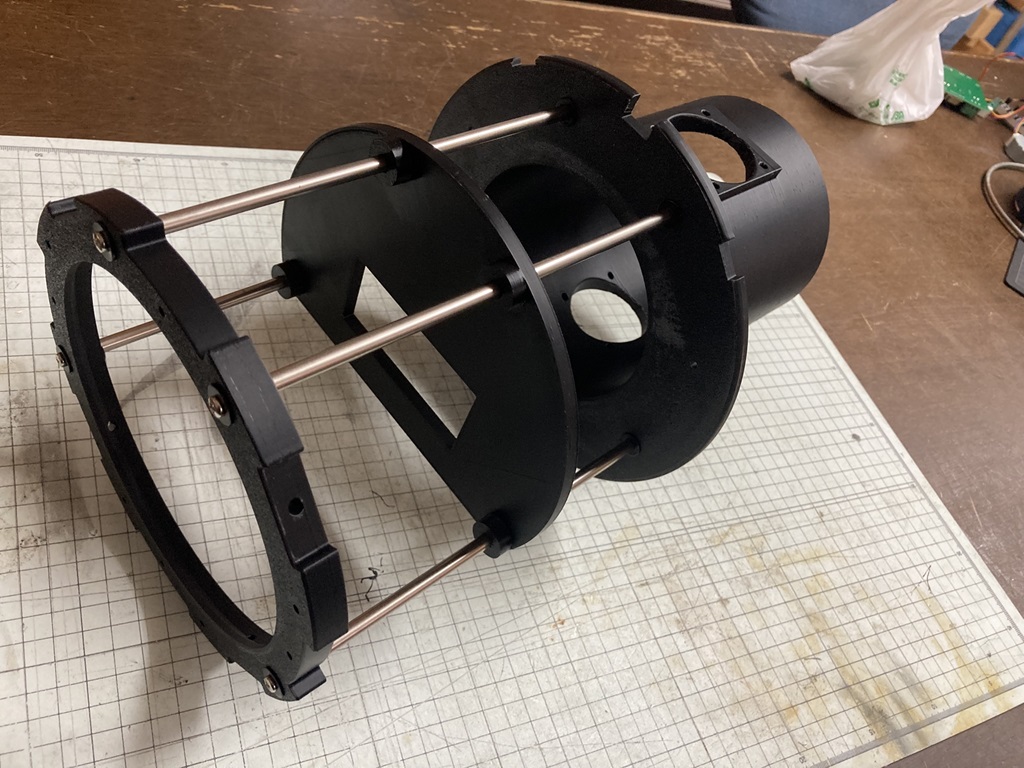

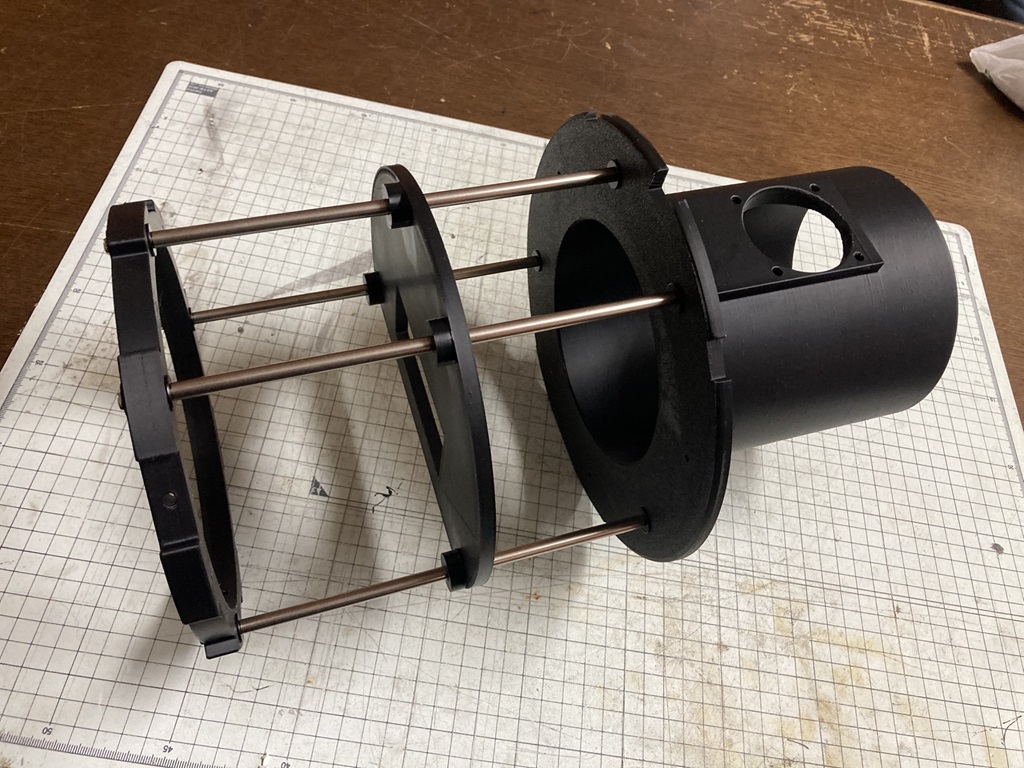

SS15の内部フレームの試作です。検討用ですのでまだまだ完成には程遠いですが、こんな感じかなと。

Φ6mmのシャフトで繋げてみましたが強度は十分っぽいです。

真ん中のプレートにはLED光源を搭載します。シャフトとの間にスライドブッシュを入れて動きをスムーズにし、タイミングベルトでモーター駆動するようにします。

必要な部品をどうやって盛り込むかでしばらく悩みそうです。

モーターとLED制御基板が入荷しました。モーターはピンアサインが不明だし、制御基板はマニュアルなどありません。想像力と度胸で試していきましょう。

一日1-2時間、少しずつ進めていますが、来年の4月以降にストリートダンスの現場が続くのでそれに間に合わせられたらと思っています。

#器具の製作 #電子工作

Φ6mmのシャフトで繋げてみましたが強度は十分っぽいです。

真ん中のプレートにはLED光源を搭載します。シャフトとの間にスライドブッシュを入れて動きをスムーズにし、タイミングベルトでモーター駆動するようにします。

必要な部品をどうやって盛り込むかでしばらく悩みそうです。

モーターとLED制御基板が入荷しました。モーターはピンアサインが不明だし、制御基板はマニュアルなどありません。想像力と度胸で試していきましょう。

一日1-2時間、少しずつ進めていますが、来年の4月以降にストリートダンスの現場が続くのでそれに間に合わせられたらと思っています。

#器具の製作 #電子工作