全年全月22日の投稿[35件]

2025年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

本業対応で工作はお休みというか具体的に進められない状況ですが、PICマイコンのプログラムを書きたくてたまりません。脳ミソの容量が小さいので全力対応の別世界物件(舞台と工作)を2つ同時に扱うことはできません。

主に絞りを調整する機能の部分ですが、想定のスイッチ操作でステッピングモーターが動いてイメージ通りに絞りが変化したら楽しいでしょうねぇ~。

モータードライバーにモードとパルスを送るだけですから難しいことは一つもないのですが、動作のイメージをソースコードに置き換える作業は頭を全振りしないといけないため片手間には出来ません。

そんな悦な時間が持てないことは悲しい限りですが、自分の世界に没頭するために目の前の現場を仕上げましょう。

#器具の製作

主に絞りを調整する機能の部分ですが、想定のスイッチ操作でステッピングモーターが動いてイメージ通りに絞りが変化したら楽しいでしょうねぇ~。

モータードライバーにモードとパルスを送るだけですから難しいことは一つもないのですが、動作のイメージをソースコードに置き換える作業は頭を全振りしないといけないため片手間には出来ません。

そんな悦な時間が持てないことは悲しい限りですが、自分の世界に没頭するために目の前の現場を仕上げましょう。

#器具の製作

ロッドリフレクタは外径Φ8mm、内径6mmのアクリル丸パイプの外壁にミラー調スプレーを施工し、アクリルパイプの端にΦ13mmのLEDレンズを装着する構想でいます。

LEDレンズはΦ8mmのLEDに直接被せる代物ですが、ロッドリフレクタの端をLED光源に見立てれば同じことかなと。4in1のLEDは田の字に4色のLEDが並んだ構造なのでロッドリフレクタを入れないと激しい色むらになると思われます。

レンズ系の構成は簡単そうで難しいのでやってみないとわかりません。望む照度と効果が出ればいいのですけど。。。

本業が無茶苦茶忙しいので工作はしばらくお休みです。

#器具の製作

LEDレンズはΦ8mmのLEDに直接被せる代物ですが、ロッドリフレクタの端をLED光源に見立てれば同じことかなと。4in1のLEDは田の字に4色のLEDが並んだ構造なのでロッドリフレクタを入れないと激しい色むらになると思われます。

レンズ系の構成は簡単そうで難しいのでやってみないとわかりません。望む照度と効果が出ればいいのですけど。。。

本業が無茶苦茶忙しいので工作はしばらくお休みです。

#器具の製作

2025年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

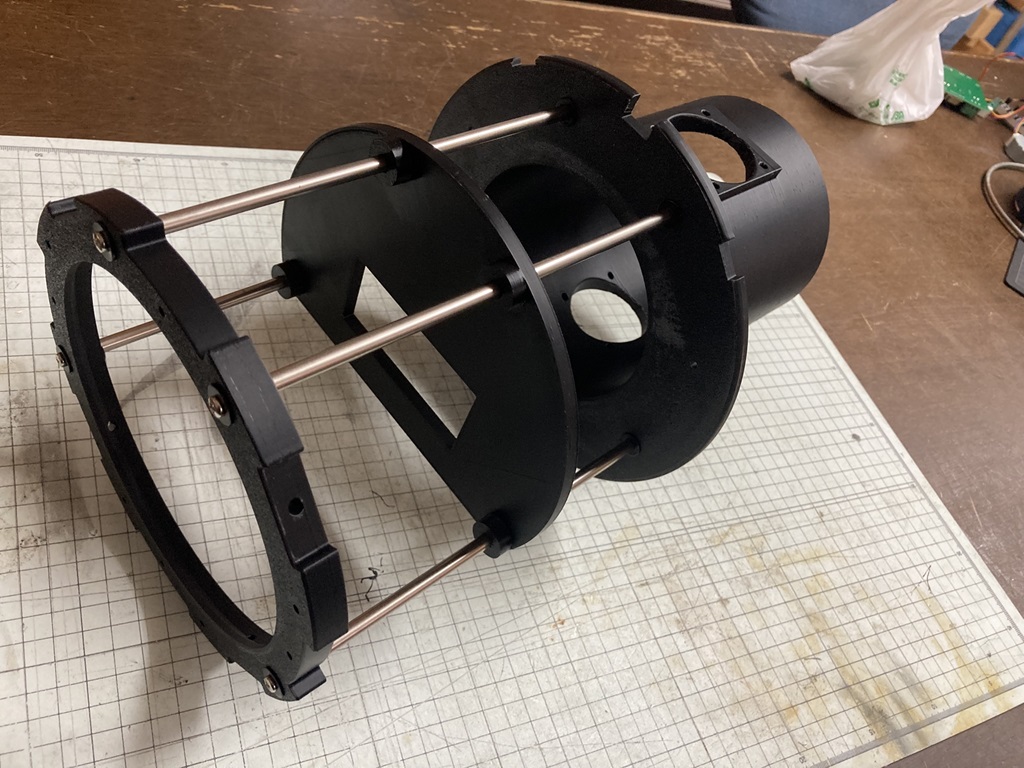

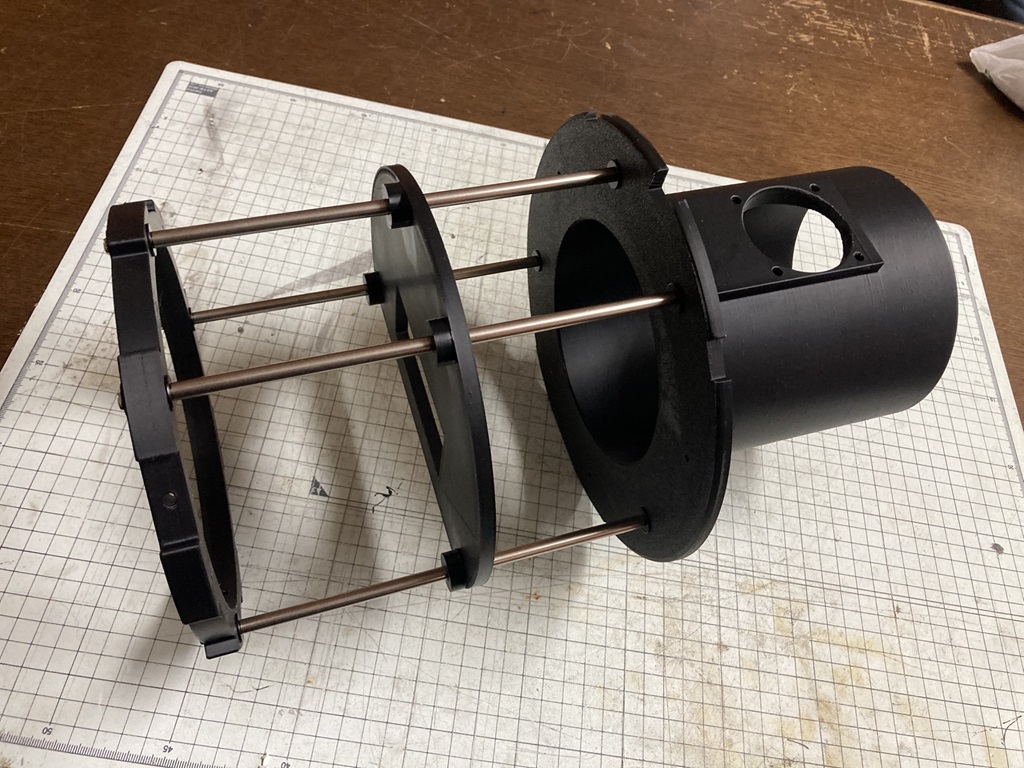

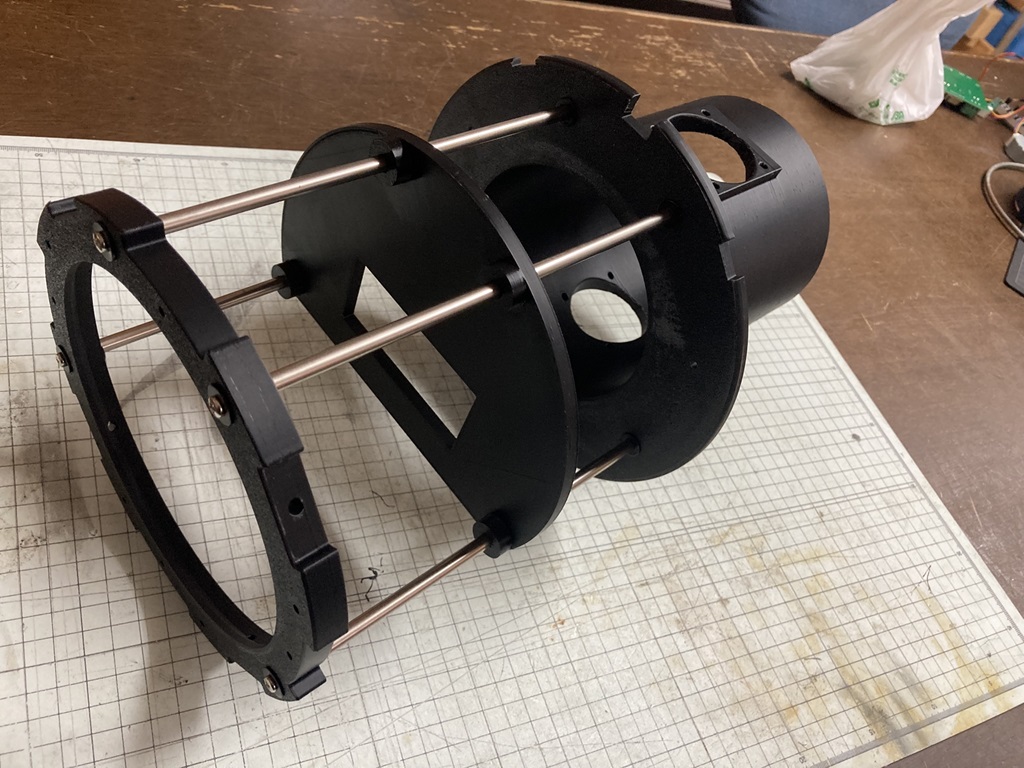

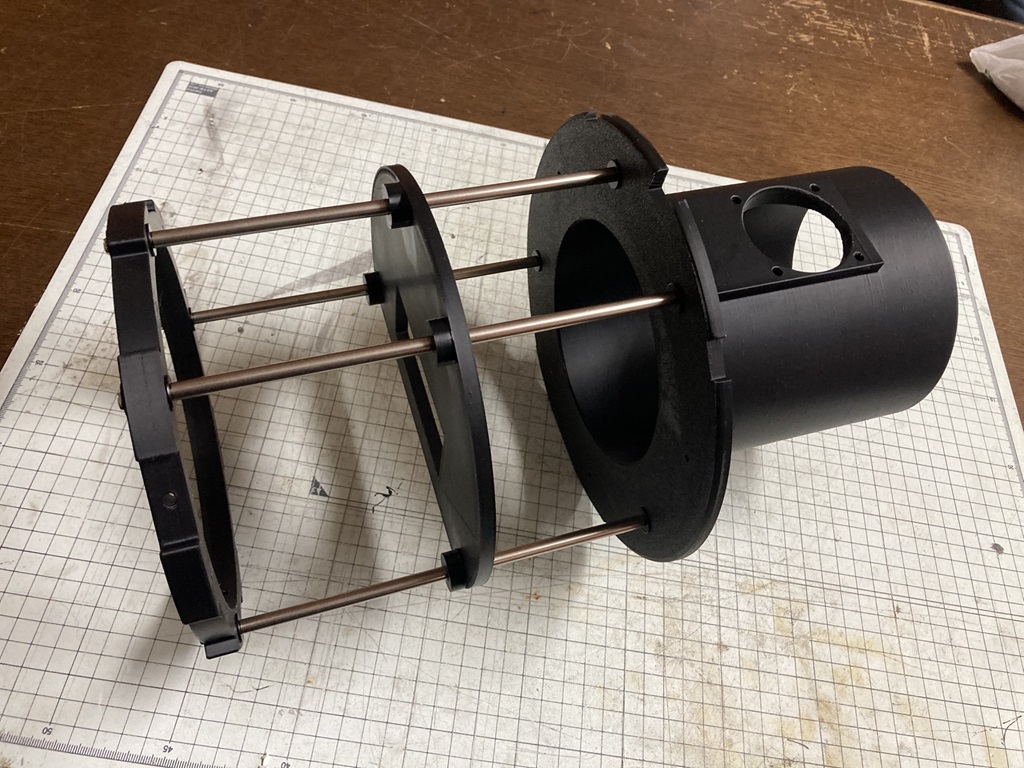

SS15の内部フレームの試作です。検討用ですのでまだまだ完成には程遠いですが、こんな感じかなと。

Φ6mmのシャフトで繋げてみましたが強度は十分っぽいです。

真ん中のプレートにはLED光源を搭載します。シャフトとの間にスライドブッシュを入れて動きをスムーズにし、タイミングベルトでモーター駆動するようにします。

必要な部品をどうやって盛り込むかでしばらく悩みそうです。

モーターとLED制御基板が入荷しました。モーターはピンアサインが不明だし、制御基板はマニュアルなどありません。想像力と度胸で試していきましょう。

一日1-2時間、少しずつ進めていますが、来年の4月以降にストリートダンスの現場が続くのでそれに間に合わせられたらと思っています。

#器具の製作 #電子工作

Φ6mmのシャフトで繋げてみましたが強度は十分っぽいです。

真ん中のプレートにはLED光源を搭載します。シャフトとの間にスライドブッシュを入れて動きをスムーズにし、タイミングベルトでモーター駆動するようにします。

必要な部品をどうやって盛り込むかでしばらく悩みそうです。

モーターとLED制御基板が入荷しました。モーターはピンアサインが不明だし、制御基板はマニュアルなどありません。想像力と度胸で試していきましょう。

一日1-2時間、少しずつ進めていますが、来年の4月以降にストリートダンスの現場が続くのでそれに間に合わせられたらと思っています。

#器具の製作 #電子工作

2025年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

DMX切り替え機を引き渡しました。

ちょっと一息です。

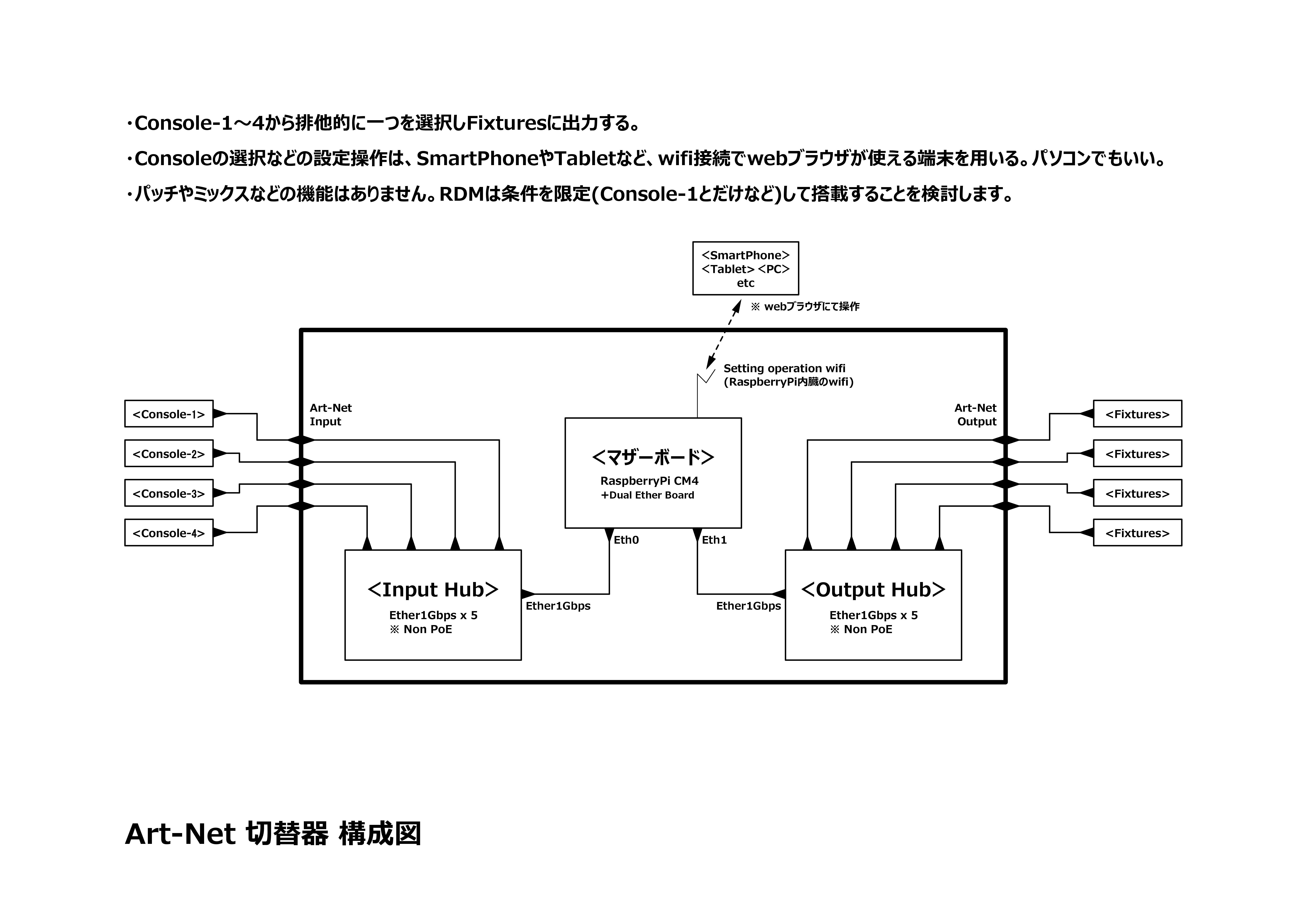

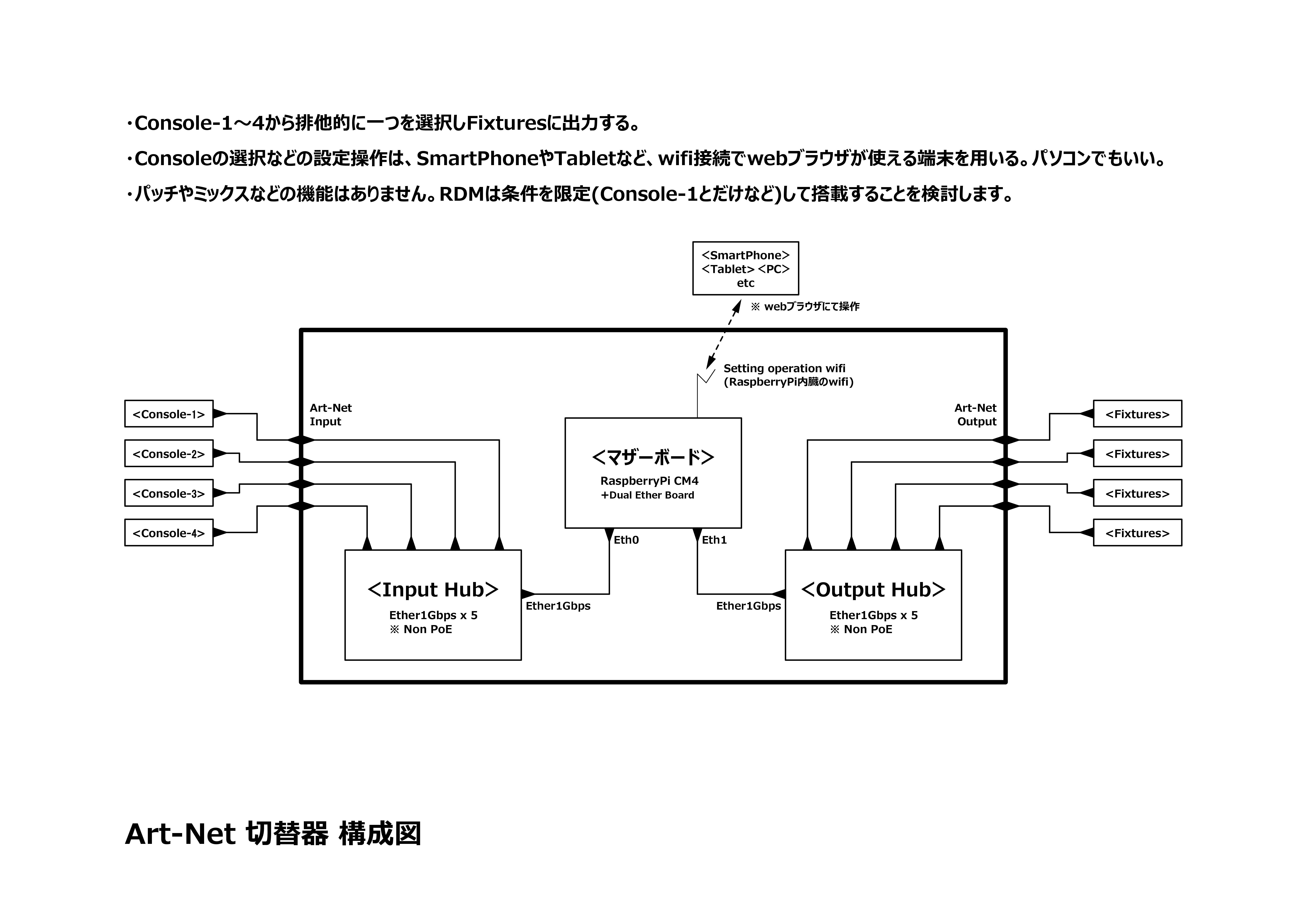

オーダーしてくれた知人と話をしたのですが、DMXのチャンネル数が増えてきたのでもっと沢山のユニバースを扱いたいとのこと。

ならば Art-Net の切り替え機がイイんぢゃないかと。卓を複数使いそうな現場で使う卓なら Art-Net くらい出すでしょうし。

これなら妄想中の Art-Net パッチの簡易版的に構成するだけです。ソケットで受信した特定のIPアドレスからのパケットをそのまま送り出すだけで、デコード/エンコードもパッチも、よもやディレイも必要ありません。製作する物理回路はほぼ無く、本機能は RaspberryPi 1個で完結します。その気になれば3日あれば書けてしまいそうなアプリです。ケース作りは別な話ですけど。

手間暇かかりそうなのは「パケットを中継する送信元IPアドレス(卓)を選択する機能」です。物理的な操作盤を作るのは面倒でコストもかかりますので、操作頻度が少ない装置ですからwifi経由のブラウザ操作でいいでしょう。操作のweb画面と本体アプリにソケット通信するCGIを書くだけです。

追記

装置の構成図です。

操作盤を物理キーとモニタにすれば Art-Net パッチそのものです。

#器具の製作 #[Art-Net]

ちょっと一息です。

オーダーしてくれた知人と話をしたのですが、DMXのチャンネル数が増えてきたのでもっと沢山のユニバースを扱いたいとのこと。

ならば Art-Net の切り替え機がイイんぢゃないかと。卓を複数使いそうな現場で使う卓なら Art-Net くらい出すでしょうし。

これなら妄想中の Art-Net パッチの簡易版的に構成するだけです。ソケットで受信した特定のIPアドレスからのパケットをそのまま送り出すだけで、デコード/エンコードもパッチも、よもやディレイも必要ありません。製作する物理回路はほぼ無く、本機能は RaspberryPi 1個で完結します。その気になれば3日あれば書けてしまいそうなアプリです。ケース作りは別な話ですけど。

手間暇かかりそうなのは「パケットを中継する送信元IPアドレス(卓)を選択する機能」です。物理的な操作盤を作るのは面倒でコストもかかりますので、操作頻度が少ない装置ですからwifi経由のブラウザ操作でいいでしょう。操作のweb画面と本体アプリにソケット通信するCGIを書くだけです。

追記

装置の構成図です。

操作盤を物理キーとモニタにすれば Art-Net パッチそのものです。

#器具の製作 #[Art-Net]

DMX切り替え機が仕上がりました。

ただ、作業途中に不思議なことがありました。

以前正常に動いたファームウェアをマイコンに書き込んだら動かない。あれやこれやとチェックしたのですが、元に戻したら正常に動いた。3時間も堂々巡り。なんでかな???

#器具の製作

ただ、作業途中に不思議なことがありました。

以前正常に動いたファームウェアをマイコンに書き込んだら動かない。あれやこれやとチェックしたのですが、元に戻したら正常に動いた。3時間も堂々巡り。なんでかな???

#器具の製作

2025年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

毎度 Antari F1-FAZER の話です。

3歩進んで2歩下がっております。

焦げカスがとにかくすごい。先の書き込みの本体のポンプを使わない圧送方法を長時間試しましたが、なんとポリ容器の底に黒い焦げカスが溜まっていました。どんだけ焦げてんだってのと脈打ち戻りがどんだけ強いんだと呆れ果ててます。

今は煙が弱くなってます。脈打ち戻りで外れた焦げカスが再詰まりしてんだろうと予想。これは何かで溶かすしかありません。強めのアルカリか酸を使うしかないのでしょうか。ポリ容器の底に溜まった焦げカスで試すことが出来ますので、何か溶かしてくれるモノを探しましょう。ちなみに、サンポールでは溶けませんでした。

劇薬に相当するものは使いたくありませんが、タンパク質系なら髪の毛まで溶かすパイプフィニッシュという手段もあります。私が扱える範囲なら、強アルカリとは言え金属の表面を変色させますが犯しはしません。強酸の場合はちと違いますけどね。無頓着な私でもまず保護メガネをしなきゃと思うレベルまで来てしまいました。スモークマシンを毒ガス発生器にしないように注意しないといけません。

で、プロピレングリコールの焦げカスってそもそも何なのでしょう。採取した焦げカスをパイプフィニッシュ(アルカリ)と酸素系漂白剤に漬けてみます。

#器具の修理

3歩進んで2歩下がっております。

焦げカスがとにかくすごい。先の書き込みの本体のポンプを使わない圧送方法を長時間試しましたが、なんとポリ容器の底に黒い焦げカスが溜まっていました。どんだけ焦げてんだってのと脈打ち戻りがどんだけ強いんだと呆れ果ててます。

今は煙が弱くなってます。脈打ち戻りで外れた焦げカスが再詰まりしてんだろうと予想。これは何かで溶かすしかありません。強めのアルカリか酸を使うしかないのでしょうか。ポリ容器の底に溜まった焦げカスで試すことが出来ますので、何か溶かしてくれるモノを探しましょう。ちなみに、サンポールでは溶けませんでした。

劇薬に相当するものは使いたくありませんが、タンパク質系なら髪の毛まで溶かすパイプフィニッシュという手段もあります。私が扱える範囲なら、強アルカリとは言え金属の表面を変色させますが犯しはしません。強酸の場合はちと違いますけどね。無頓着な私でもまず保護メガネをしなきゃと思うレベルまで来てしまいました。スモークマシンを毒ガス発生器にしないように注意しないといけません。

で、プロピレングリコールの焦げカスってそもそも何なのでしょう。採取した焦げカスをパイプフィニッシュ(アルカリ)と酸素系漂白剤に漬けてみます。

#器具の修理

2024年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

少し時間が空いたので客席テーブルを考えてました。

今のアイデアは既製品の折脚テーブルの改造です。

改造ポイントは、

1)長さを変えられる脚に作り替える。

2)天板を110mm延長する。

この2点です。

脚の改造は実績がありますのでいいとして、未開拓領域の天板の延長を思案しています。

天板を延長するのは天板の手前と座席の背もたれの間の隙間を埋めるためです。仕上がりを1枚板にしながら強度も十分にしたいのですが、天板は芯がチップ材の圧縮合板のため木口が弱く十分に考えなければいけません。無垢材なら木ボンド接着だけでもかなりの強度が出るのですが、チップ材の圧縮合板ではサネを入れるなどしないといけません。

#ガチ工作

今のアイデアは既製品の折脚テーブルの改造です。

改造ポイントは、

1)長さを変えられる脚に作り替える。

2)天板を110mm延長する。

この2点です。

脚の改造は実績がありますのでいいとして、未開拓領域の天板の延長を思案しています。

天板を延長するのは天板の手前と座席の背もたれの間の隙間を埋めるためです。仕上がりを1枚板にしながら強度も十分にしたいのですが、天板は芯がチップ材の圧縮合板のため木口が弱く十分に考えなければいけません。無垢材なら木ボンド接着だけでもかなりの強度が出るのですが、チップ材の圧縮合板ではサネを入れるなどしないといけません。

#ガチ工作

2024年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

愛機 MAdot2 のタッチパネルがおかしい。

タッチしたのと違うところが反応したり一点をタッチしたのに領域選択になったり。キャリブレーションをしても改善せず。

早い話故障です。

モジュール交換だったら高くつくなぁ~と思っていたところ、M社のM氏から有益な情報。

「タッチパネルの外周に砂などのゴミが付着しているとそうなりますよ」

とのこと。

早速分解。

ネジが多くてドイツらしいなぁと思いつつ、モニタモジュールまで遠いなぁと思いつつ分解。

モニタモジュールを外すと筐体との隙間に砂と土汚れが付着。野外で使うこともありますから仕方ないのかな。

エタノールを軽く含ませた布で抜き取る。筐体側も掃除。エタノールを直接吹きかけるのは良くないと思う。

掃除後、仮組みして電源投入。アッサリ治ってしまいました。

タッチパネルにはいくつかの方式がありますが、どの方式でもパネル面の電位が狂うとダメです。砂によって電位が狂ってしまったのでしょう。

修理は簡単っちゃ簡単ですが、問題はモニタモジュールを外すまでが遠いこととリボンケーブルの扱い。筐体を開けるのは当然ですが、基板類まで外さないといけません。リボンケーブルが多用されているので外し方を知らないと大事故になります。ノートパソコンの分解整備の経験があればナンてことありませんが、慎重を期す必要があります。

簡単にやっつけるなら筐体とモニタモジュールの間をエアブローしてもいいかも。挟まっている砂の種類によっては基板を壊すので注意が必要ですけどね。

モニタ面の電位が浸入物で不安定にならなければいいので、ゴムで枠を作って挟んでみましょう。要はパッキンです。これで安定するなら同様の故障が起こる可能性は減るハズです。

#器具の修理

タッチしたのと違うところが反応したり一点をタッチしたのに領域選択になったり。キャリブレーションをしても改善せず。

早い話故障です。

モジュール交換だったら高くつくなぁ~と思っていたところ、M社のM氏から有益な情報。

「タッチパネルの外周に砂などのゴミが付着しているとそうなりますよ」

とのこと。

早速分解。

ネジが多くてドイツらしいなぁと思いつつ、モニタモジュールまで遠いなぁと思いつつ分解。

モニタモジュールを外すと筐体との隙間に砂と土汚れが付着。野外で使うこともありますから仕方ないのかな。

エタノールを軽く含ませた布で抜き取る。筐体側も掃除。エタノールを直接吹きかけるのは良くないと思う。

掃除後、仮組みして電源投入。アッサリ治ってしまいました。

タッチパネルにはいくつかの方式がありますが、どの方式でもパネル面の電位が狂うとダメです。砂によって電位が狂ってしまったのでしょう。

修理は簡単っちゃ簡単ですが、問題はモニタモジュールを外すまでが遠いこととリボンケーブルの扱い。筐体を開けるのは当然ですが、基板類まで外さないといけません。リボンケーブルが多用されているので外し方を知らないと大事故になります。ノートパソコンの分解整備の経験があればナンてことありませんが、慎重を期す必要があります。

簡単にやっつけるなら筐体とモニタモジュールの間をエアブローしてもいいかも。挟まっている砂の種類によっては基板を壊すので注意が必要ですけどね。

モニタ面の電位が浸入物で不安定にならなければいいので、ゴムで枠を作って挟んでみましょう。要はパッキンです。これで安定するなら同様の故障が起こる可能性は減るハズです。

#器具の修理

2023年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ライトアップのために灯体を取り付ける架台を作っています。ほぼ完成しましたが、塗装の都合で撮影が出来ないので写真はありません。

ナゼ架台を作るかというと、お寺さんの山門のバルコニー状のところに灯体を置きたいのですが、寸法や固定の都合で舞台照明用のオプションやイントレ関連が使えないからです。余程のリクエストに応える場合でなければビス打ちは出来ませんからね。そんなところに置かせてもらえるだけ凄いことですし。

で、久しぶりに溶接機を使いまくったワケです。所有機は「SUZUKID Buddy80」です。100vのDIY向けですがイイんですよ。ただ、材の条件によってはアークが不安定でスパッタが大量発生して困っていました。

DIY向けのノンガスの100vだから仕方ないのかと半ばあきらめていたのですが、ある方のyoutube動画で解決。大事なのは溶接の「音」だそうです。高音のパチパチは良くない音で、ちょっと低めのトーンで一定の音が続くのがいいとのこと。

このご意見を参考にアークの見た目ではなく音で条件を探ってみました。マニュアルには推奨設定が書かれていますので電流も電圧もその値からスタート。電流を決めてから電圧を調整するといいらしいとのご意見もありましたので、電流をメインに調整して一定の音が続くところを探り、電圧を調整して高音のパチパチを抑えた流れです。

私の腕では溶接機が良くなっても限度がありますが、以前よりもキレイなビードが引けてスパッタが激減しました。スラグも取れやすい。

時間が無かったため現物を作りながら調整していったので最初のビードは恥ずかしい仕上がりですが、条件の出し方が見えて来たのは有難い。

#ガチ工作

ナゼ架台を作るかというと、お寺さんの山門のバルコニー状のところに灯体を置きたいのですが、寸法や固定の都合で舞台照明用のオプションやイントレ関連が使えないからです。余程のリクエストに応える場合でなければビス打ちは出来ませんからね。そんなところに置かせてもらえるだけ凄いことですし。

で、久しぶりに溶接機を使いまくったワケです。所有機は「SUZUKID Buddy80」です。100vのDIY向けですがイイんですよ。ただ、材の条件によってはアークが不安定でスパッタが大量発生して困っていました。

DIY向けのノンガスの100vだから仕方ないのかと半ばあきらめていたのですが、ある方のyoutube動画で解決。大事なのは溶接の「音」だそうです。高音のパチパチは良くない音で、ちょっと低めのトーンで一定の音が続くのがいいとのこと。

このご意見を参考にアークの見た目ではなく音で条件を探ってみました。マニュアルには推奨設定が書かれていますので電流も電圧もその値からスタート。電流を決めてから電圧を調整するといいらしいとのご意見もありましたので、電流をメインに調整して一定の音が続くところを探り、電圧を調整して高音のパチパチを抑えた流れです。

私の腕では溶接機が良くなっても限度がありますが、以前よりもキレイなビードが引けてスパッタが激減しました。スラグも取れやすい。

時間が無かったため現物を作りながら調整していったので最初のビードは恥ずかしい仕上がりですが、条件の出し方が見えて来たのは有難い。

#ガチ工作

2023年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

タカチ電機工業のカタログを読み直したところ良い箱を見付ける。

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

サイズ感が良く、サイドのフタが金属なのも良い。

C60AからC30Aへの変換するブンキーで使えそうです。

追記

サイズ感は良いのですが重いかも。

未来工業のPVPが良いかも。プルボックスは正方形が多いところ、PVPには長方形もある。

#器具の製作

IP68防水アルミケース AWNシリーズ

サイズ感が良く、サイドのフタが金属なのも良い。

C60AからC30Aへの変換するブンキーで使えそうです。

追記

サイズ感は良いのですが重いかも。

未来工業のPVPが良いかも。プルボックスは正方形が多いところ、PVPには長方形もある。

#器具の製作