全年全月21日の投稿[38件](2ページ目)

2024年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

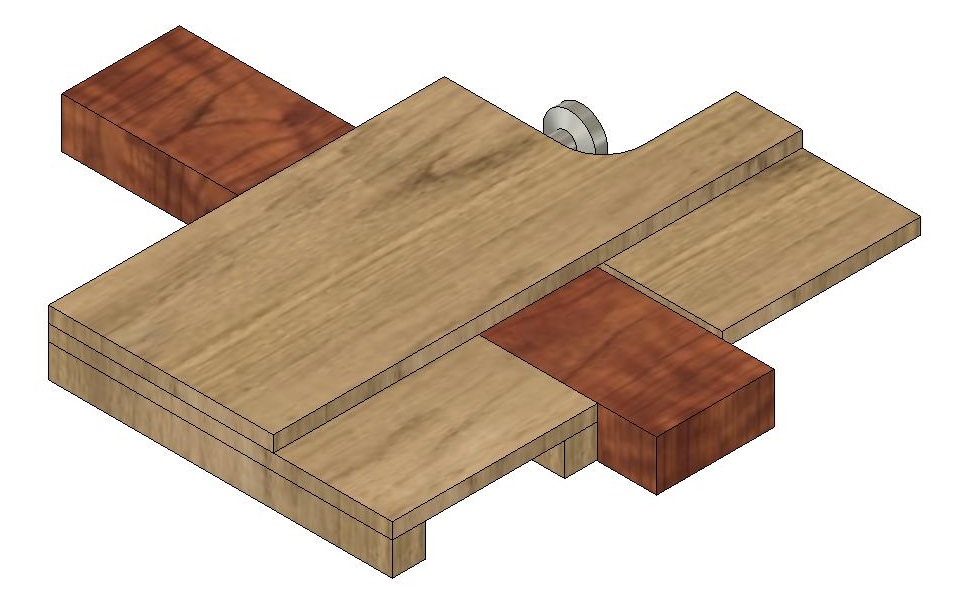

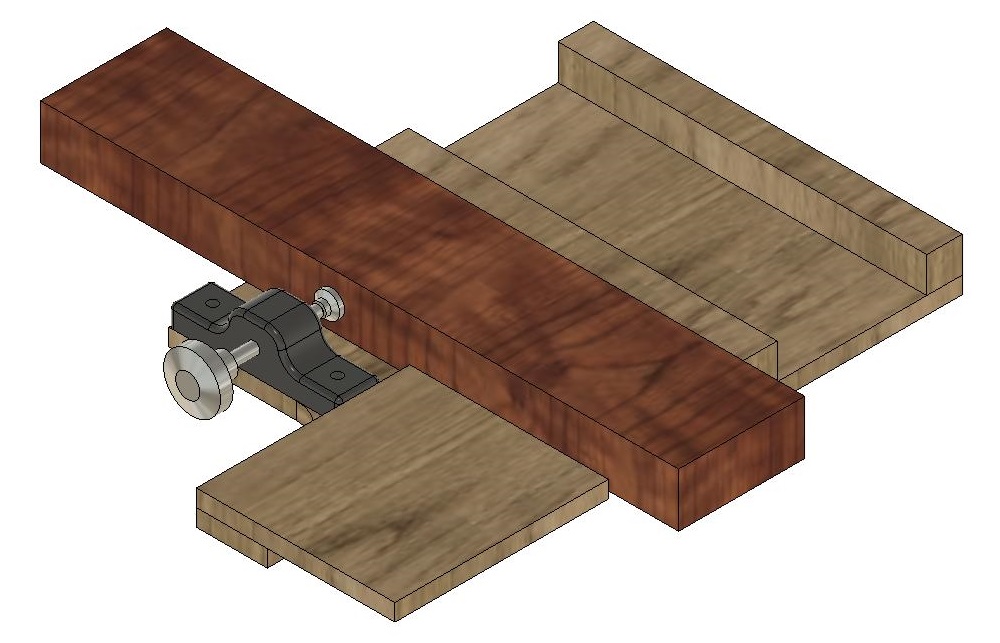

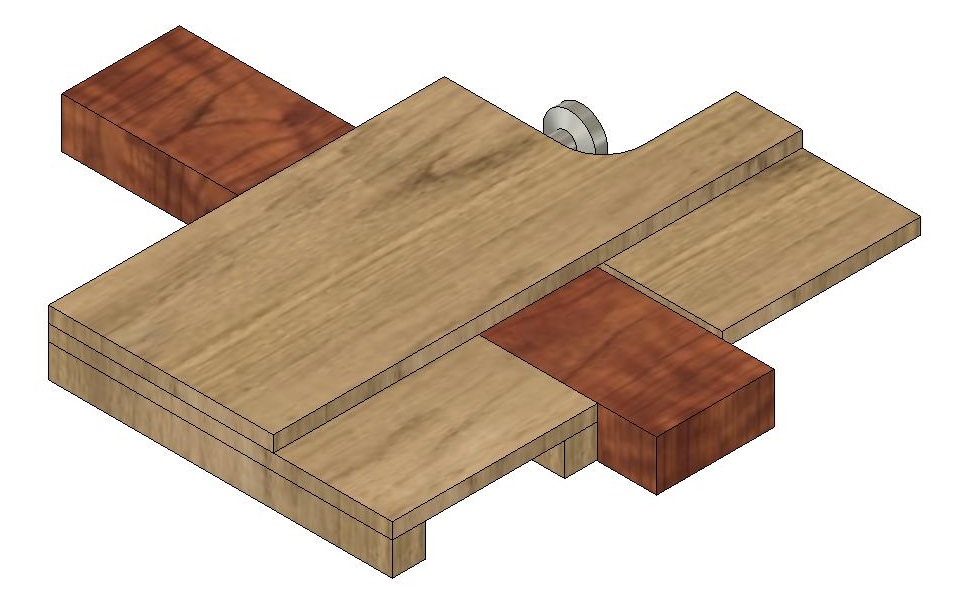

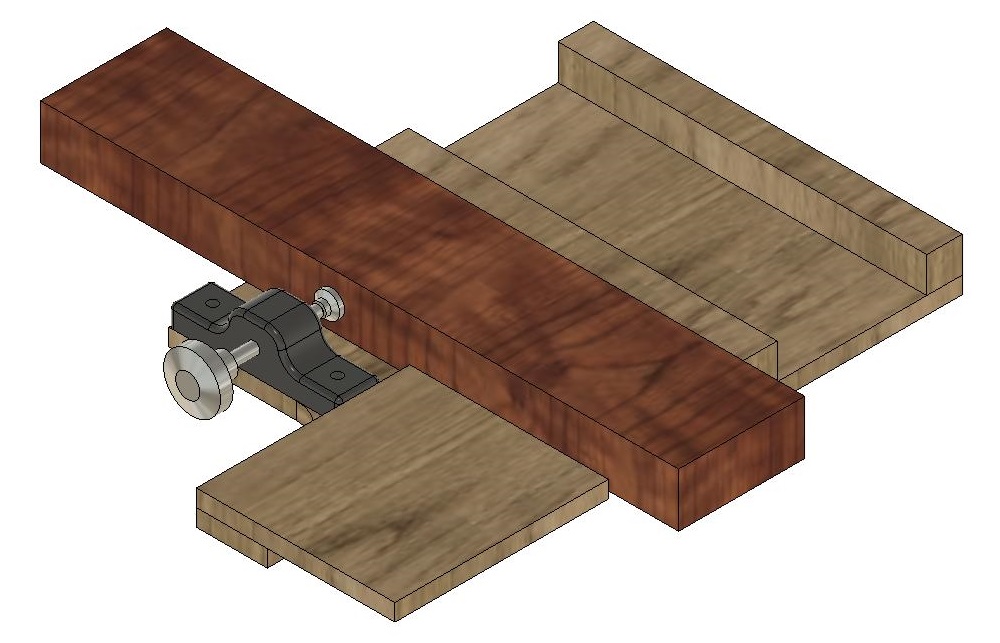

2x4材用の丸ノコガイドを作っています。

切断するだけなら丸ノコ盤でいいのですし、単なるガイドなら既製品にありますが、ホゾなどの断面加工をするには一定の深さで切り込みをしたいので、その作業に適したガイドが欲しいのです。

安定させる為にクランプも実装したいので、締めネジを取り付ける台座をプリント中です。

追記

CADで描いたものです。

1枚目が表、2枚目が裏です。

丸ノコ用のL型ガイドとの違いは丸ノコを載せる受けがあることです。

無くても出来ることですが、あれば深さを一定にしやすいと思います。

#工具や資材

切断するだけなら丸ノコ盤でいいのですし、単なるガイドなら既製品にありますが、ホゾなどの断面加工をするには一定の深さで切り込みをしたいので、その作業に適したガイドが欲しいのです。

安定させる為にクランプも実装したいので、締めネジを取り付ける台座をプリント中です。

追記

CADで描いたものです。

1枚目が表、2枚目が裏です。

丸ノコ用のL型ガイドとの違いは丸ノコを載せる受けがあることです。

無くても出来ることですが、あれば深さを一定にしやすいと思います。

#工具や資材

2023年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

JANDS ESPⅡ をリペアするのにスライドボリュームとツマミを手配しました。もちろん中華電機です。スライドボリューム1本が送料込みで74円でツマミは45円、これを100セットです。

重要な部品ですから安かろう悪かろうは避けたいのですが、間違いない国内メーカーですとアルプスさんくらいしかやってませんがスライド長60mmの物はありません。中華製がダメだとは言いませんが、現物確認せずに買うのは少し戸惑います。けれど、他に選択肢はありませんし、お試し価格と思える範囲ですからいいかなと。国内手配でも結局は中国か東南アジア製ですので手に入るのは同等の製品になりますから、ダメならダメでESPⅡのリペアを諦めればいいし。

中身を開いて現物の計測はしていませんが、外見から判断するに基板は大きくても270×150mmくらいです。PCBGOGOさんですと送料別5枚で100USDとのこと。本体が1台しかありませんので最低ロッド5枚分が1台当たりのコストとなりますが、基板としては4種類必要ですので400USDです。1USD140円として56,000円ですが、スライドボリュームやツマミを合わせても予算内でしょう。問題は会社が費用を出してくれるか?ですけどね。出してくれなきゃ自腹ですが、長年の相棒のためと思えば許容範囲内です。

とまぁ、こんなことをするので手付かずの部品が積みあがってしまうのですけど・・・。

#器具の修理

重要な部品ですから安かろう悪かろうは避けたいのですが、間違いない国内メーカーですとアルプスさんくらいしかやってませんがスライド長60mmの物はありません。中華製がダメだとは言いませんが、現物確認せずに買うのは少し戸惑います。けれど、他に選択肢はありませんし、お試し価格と思える範囲ですからいいかなと。国内手配でも結局は中国か東南アジア製ですので手に入るのは同等の製品になりますから、ダメならダメでESPⅡのリペアを諦めればいいし。

中身を開いて現物の計測はしていませんが、外見から判断するに基板は大きくても270×150mmくらいです。PCBGOGOさんですと送料別5枚で100USDとのこと。本体が1台しかありませんので最低ロッド5枚分が1台当たりのコストとなりますが、基板としては4種類必要ですので400USDです。1USD140円として56,000円ですが、スライドボリュームやツマミを合わせても予算内でしょう。問題は会社が費用を出してくれるか?ですけどね。出してくれなきゃ自腹ですが、長年の相棒のためと思えば許容範囲内です。

とまぁ、こんなことをするので手付かずの部品が積みあがってしまうのですけど・・・。

#器具の修理

2023年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

時間が無いので特急で音源編集してました。夜ナベすると数日影響が出てしまうお年頃なので早く寝たいのですけど。

ダンス演目の音源ですが、今更コンプレッサーの使い方がわかってきて驚いた。音の粒立ちをコントロールするのに凄く便利。今まであり得ないと思っていたパラメータが効くこと効くこと。マスタリングの達人にとっては当たり前過ぎることでしょうけど、わかったらちょっと感動。

試しにパライコとコンプとリバーブだけでやってみましたが、余計なことするよりこの方がいいかも。特定の弦にインタビューしているようなピアノ音源は別ですけどね。

ということで今日は終りにします。

#本業

ダンス演目の音源ですが、今更コンプレッサーの使い方がわかってきて驚いた。音の粒立ちをコントロールするのに凄く便利。今まであり得ないと思っていたパラメータが効くこと効くこと。マスタリングの達人にとっては当たり前過ぎることでしょうけど、わかったらちょっと感動。

試しにパライコとコンプとリバーブだけでやってみましたが、余計なことするよりこの方がいいかも。特定の弦にインタビューしているようなピアノ音源は別ですけどね。

ということで今日は終りにします。

#本業

2023年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

なんでかんで本業は忙しい。例年なら3人の現場を1人とか。

別にやれることなんでいいんですねどね。

常にアタマまで一杯ぢゃありませんので、LED-Barの改修を考えています。

今日の現場でも使っていたのですが、プラ製のサイドパネルが絶望的にダメ。屋外に放置して10年間紫外線を浴びせたかの様に少し力をかけるとパリパリ割れてしまいます。

これを修復するのは不可能じゃありませんが大変です。先の書き込みの通り、ABSでプリントして補強を入れた物を試してみましょう。

もちろん専用の脚もです。

ドリルなどの刃物と手持ち工具をアップグレードする用具の購入費ですが、メスダボを作るための初期投資がかなりの額になっています。先月、株で小遣いを稼いでいなかったら辛い投資です。

ただ、丸パイプ(SGP-15A)の内径をφ17.5~18.0mmにするのは費用以上に加工が難しい。ちゃんとした汎用旋盤があればちょいと中グリするだけですが、そんなモノを買う費用も置き場所もありません。使える工具はミニ旋盤と小型ボール盤ですが、この範囲でどうにかしないといけません。

まず、ドリルのくわえ寸はφ13mmになります。以前、6.5mmの六角軸のφ17.5mmのドリルを使ったことがありますが、これは軸が安定せず使いモノにならなかったからです。手持ちのミニ旋盤も小型ボール盤もφ13mmはくわえられません。φ13mmを装着できるドリルチャックに換装しなければなりません。ミニ旋盤は取り付け部が特殊で専用のドリルチャックしか使えませんのでφ13mmのドリルは使用不能。小型ボール盤は1/2インチの雄ネジなので使えそうなドリルチャックがありました。今コレの到着待ち。

さらに、小型ボール盤を使うならバイスが必要ですが、外径φ21.7mmのSGP-15Aを変形させずにくわえられるバイスは自作するしかありません。くわえ部を付け替えられるバイスにアルミの角棒を取り付けてφ22mmの穴を空けるのです。φ22mmのドリルがこれまた高価。

なにかと面倒ですねぇ。

#ガチ工作 #照明器具

別にやれることなんでいいんですねどね。

常にアタマまで一杯ぢゃありませんので、LED-Barの改修を考えています。

今日の現場でも使っていたのですが、プラ製のサイドパネルが絶望的にダメ。屋外に放置して10年間紫外線を浴びせたかの様に少し力をかけるとパリパリ割れてしまいます。

これを修復するのは不可能じゃありませんが大変です。先の書き込みの通り、ABSでプリントして補強を入れた物を試してみましょう。

もちろん専用の脚もです。

ドリルなどの刃物と手持ち工具をアップグレードする用具の購入費ですが、メスダボを作るための初期投資がかなりの額になっています。先月、株で小遣いを稼いでいなかったら辛い投資です。

ただ、丸パイプ(SGP-15A)の内径をφ17.5~18.0mmにするのは費用以上に加工が難しい。ちゃんとした汎用旋盤があればちょいと中グリするだけですが、そんなモノを買う費用も置き場所もありません。使える工具はミニ旋盤と小型ボール盤ですが、この範囲でどうにかしないといけません。

まず、ドリルのくわえ寸はφ13mmになります。以前、6.5mmの六角軸のφ17.5mmのドリルを使ったことがありますが、これは軸が安定せず使いモノにならなかったからです。手持ちのミニ旋盤も小型ボール盤もφ13mmはくわえられません。φ13mmを装着できるドリルチャックに換装しなければなりません。ミニ旋盤は取り付け部が特殊で専用のドリルチャックしか使えませんのでφ13mmのドリルは使用不能。小型ボール盤は1/2インチの雄ネジなので使えそうなドリルチャックがありました。今コレの到着待ち。

さらに、小型ボール盤を使うならバイスが必要ですが、外径φ21.7mmのSGP-15Aを変形させずにくわえられるバイスは自作するしかありません。くわえ部を付け替えられるバイスにアルミの角棒を取り付けてφ22mmの穴を空けるのです。φ22mmのドリルがこれまた高価。

なにかと面倒ですねぇ。

#ガチ工作 #照明器具

2023年8月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

MoCAに関する情報は youtube にもあります。

視聴して思ったのですが、海外では家屋の各部屋にテレビを設置することが普通らしく電源コンセント並みに配線されているアンテナ回線を使えたら便利しょ、っといった発想みたいですね。MoCAは既存のアンテナと共存できるそうですから、スマートテレビを使いやすくするという発想も含まれているようです。テレビアンテナの回線にアンテナとインターネットが共存出来るからです。ただし、日本国内では衛星放送の送信周波数とMoCAの変調周波数が被るので注意が必要らしいです。クローズドな使用をすれば問題にならないと思いますケドね。

今のところは手持ちの複合ケーブルを活かす目的で取り組んでいますが、普通に使えるならDMXの配信の標準にしてもいいのかもしれません。

屋外のライトアップで効果を発揮しそうな予感もするので、パケージは屋外仕様で考えたいですね。

ただ、調べを進めるとMoCAの最大ケーブル長は100ヤード(90m)の様な気がします。300m送れるという製品もありますが、逆に見るならMoCAで1000mは無理ともなります。

事の真相やいかに。

「LINOVISION 同軸LANコンバーター POE対応 電源不要型 1000mまで配線可能 100Mbps最大通信速度 既存の同軸ケーブルでIPカメラ ルーターなどのネットワーク機器を配線可能」

上記の製品は「EoC(Ethernet over Coaxial cable)」と呼ばれる規格らしくMoCAとは違います。こちらは100Mbpsながら1000m延長出来るとあります。推奨ケーブルはRG59ですが、これは3C-2Vの別名と捉えても支障なし。3Cですから特性インピーダンスは75Ωです。

100Mbpsあれば8ユニバース以下のArt-Netには十分ですので、ピア・ツー・ピアな用法に限定したコレの方がいいのかもと想ったり。出来る限りの便利を目指すと制限を理解せずに使って「動かない!」とか騒ぐアホが湧きますので、100baseを安価な同軸ケーブルで1000m延長するだけの単機能な器具にするのがいいかもしれません。

これもポチってみました。人柱をするのにケチなことを言ったらいけません。

#[Art-Net]

視聴して思ったのですが、海外では家屋の各部屋にテレビを設置することが普通らしく電源コンセント並みに配線されているアンテナ回線を使えたら便利しょ、っといった発想みたいですね。MoCAは既存のアンテナと共存できるそうですから、スマートテレビを使いやすくするという発想も含まれているようです。テレビアンテナの回線にアンテナとインターネットが共存出来るからです。ただし、日本国内では衛星放送の送信周波数とMoCAの変調周波数が被るので注意が必要らしいです。クローズドな使用をすれば問題にならないと思いますケドね。

今のところは手持ちの複合ケーブルを活かす目的で取り組んでいますが、普通に使えるならDMXの配信の標準にしてもいいのかもしれません。

屋外のライトアップで効果を発揮しそうな予感もするので、パケージは屋外仕様で考えたいですね。

ただ、調べを進めるとMoCAの最大ケーブル長は100ヤード(90m)の様な気がします。300m送れるという製品もありますが、逆に見るならMoCAで1000mは無理ともなります。

事の真相やいかに。

「LINOVISION 同軸LANコンバーター POE対応 電源不要型 1000mまで配線可能 100Mbps最大通信速度 既存の同軸ケーブルでIPカメラ ルーターなどのネットワーク機器を配線可能」

上記の製品は「EoC(Ethernet over Coaxial cable)」と呼ばれる規格らしくMoCAとは違います。こちらは100Mbpsながら1000m延長出来るとあります。推奨ケーブルはRG59ですが、これは3C-2Vの別名と捉えても支障なし。3Cですから特性インピーダンスは75Ωです。

100Mbpsあれば8ユニバース以下のArt-Netには十分ですので、ピア・ツー・ピアな用法に限定したコレの方がいいのかもと想ったり。出来る限りの便利を目指すと制限を理解せずに使って「動かない!」とか騒ぐアホが湧きますので、100baseを安価な同軸ケーブルで1000m延長するだけの単機能な器具にするのがいいかもしれません。

これもポチってみました。人柱をするのにケチなことを言ったらいけません。

#[Art-Net]

2023年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

Python をスレッドに分ける基準についてオレメモです。

待ち時間が発生する処理単位をスレッドとして独立化することが基本的な考え方でしょう。デバイスの応答待ちや重い処理の終了待ちがある場合です。この間に何もしなくていいならスレッド化をする必要はありませんが、大概は待ち時間に他の処理を平行して行うことになるからです。

この様な想定がされる場合は最初からマルチスレッドで書き始めるのが良さそうです。主処理を親スレッドとしてサブルーチン的な子スレッドを定義する手もありますが、親スレッドはスレッド間通信の管理と子スレッドの起動・終了だけを扱うようにするとわかりやすいような気がします。

スレッド間通信の手段はデータ量や求める速度によりますが Queue を使うのが良さそうです。Tuple で包めばどんな型でもやりとり出来ますし、FIFO スタックなのでスレッド間のタイミング管理が楽です。

こういった検討する場合、一つのプロセスで処理しきれるかも同時に検討します。OS次第ではありますが、一つのプロセスは一つのCPUスレッドで処理されるのが普通ですから、処理が重い場合はプロセスを分けてCPUスレッドを分散させた方がいいこともあります。ただし、プロセスを分けると子プロセスを起動するのに時間がかかり、プロセス間通信も手続きが煩雑ですので、ハードウェアの能力を余すところなく使えそうなマルチプロセスが必ずしも最良の選択とは言えません。

#Python

待ち時間が発生する処理単位をスレッドとして独立化することが基本的な考え方でしょう。デバイスの応答待ちや重い処理の終了待ちがある場合です。この間に何もしなくていいならスレッド化をする必要はありませんが、大概は待ち時間に他の処理を平行して行うことになるからです。

この様な想定がされる場合は最初からマルチスレッドで書き始めるのが良さそうです。主処理を親スレッドとしてサブルーチン的な子スレッドを定義する手もありますが、親スレッドはスレッド間通信の管理と子スレッドの起動・終了だけを扱うようにするとわかりやすいような気がします。

スレッド間通信の手段はデータ量や求める速度によりますが Queue を使うのが良さそうです。Tuple で包めばどんな型でもやりとり出来ますし、FIFO スタックなのでスレッド間のタイミング管理が楽です。

こういった検討する場合、一つのプロセスで処理しきれるかも同時に検討します。OS次第ではありますが、一つのプロセスは一つのCPUスレッドで処理されるのが普通ですから、処理が重い場合はプロセスを分けてCPUスレッドを分散させた方がいいこともあります。ただし、プロセスを分けると子プロセスを起動するのに時間がかかり、プロセス間通信も手続きが煩雑ですので、ハードウェアの能力を余すところなく使えそうなマルチプロセスが必ずしも最良の選択とは言えません。

#Python

コロナも明けた感じで繁忙期に入っています。開発・製作をする時間が取りにくくなってきました。

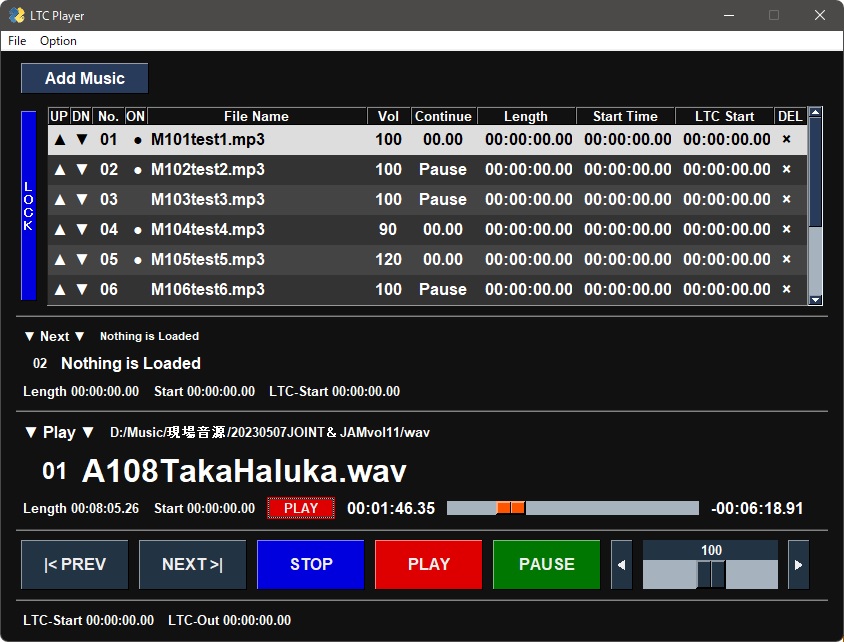

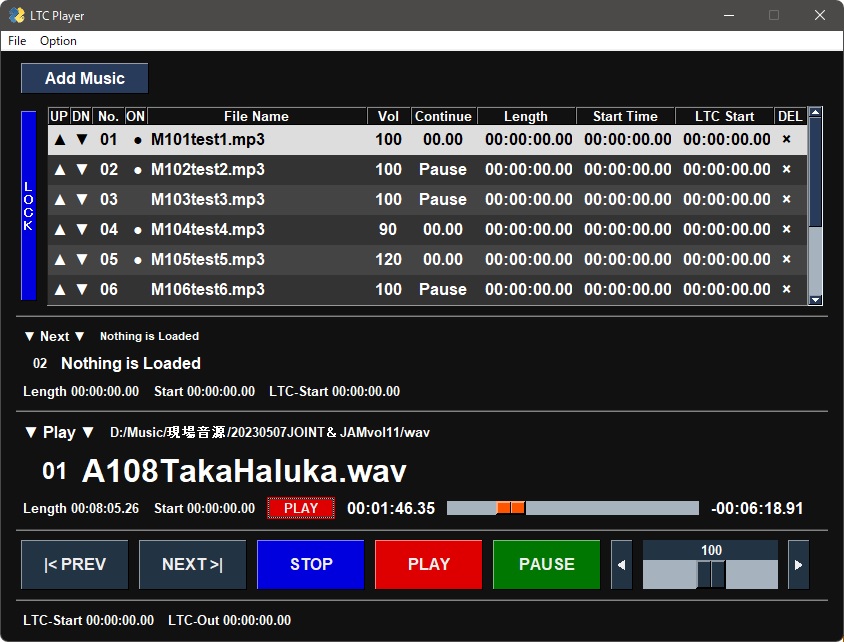

LTC Player は早く欲しい気持ちはあるものの、近日中に使いたい案件があるワケではありません。1年くらいかけてノンビリ作るつもりです。

先日も書きましたが、Python らしい様式で書き直そうと思います。マルチスレッドの基本構造を最初から組み入れ、平文ではなく構造化・ライブラリ化(ヘッダーファイル化)を進め、可能な部分は出来るだけクラス化するのです。

PysimpleGUIも読みやすく手直しがしやすい書き方を検討したいですね。ウェジット一つにも設定項目が多いのでちょっとしたウィンドウ作るだけで膨大なコマンド数になりますが、これを出来るだけ簡素に書きたいのです。他人に読んでもらう気はありませんが、2年後の自分が理解できるようには書きたいかなと。PysimpleGUIは他の製作でも使いたいので、習作というか自分なりのひな形作りも兼ねるつもりです。

複数のファイルを使って構造的に書いていきますので VSCode を使った方が楽です。RaspberryPi の開発では便利に使っていますが、目的・用途に合わせたセッティングの仕方をオレマニュアルにまとめる必要があります。VSCode は素直で使いやすいエディタだと思うのですが、やれることが多すぎるので最初の段取りをキチンと踏まないと後で困るからです。

ファイル1枚の短いモノなら秀丸エディタでチョイチョイ書いた方が手っ取り早いのですけど、LTC PLayer はそういう規模ではなくなっています。

#Python

LTC Player は早く欲しい気持ちはあるものの、近日中に使いたい案件があるワケではありません。1年くらいかけてノンビリ作るつもりです。

先日も書きましたが、Python らしい様式で書き直そうと思います。マルチスレッドの基本構造を最初から組み入れ、平文ではなく構造化・ライブラリ化(ヘッダーファイル化)を進め、可能な部分は出来るだけクラス化するのです。

PysimpleGUIも読みやすく手直しがしやすい書き方を検討したいですね。ウェジット一つにも設定項目が多いのでちょっとしたウィンドウ作るだけで膨大なコマンド数になりますが、これを出来るだけ簡素に書きたいのです。他人に読んでもらう気はありませんが、2年後の自分が理解できるようには書きたいかなと。PysimpleGUIは他の製作でも使いたいので、習作というか自分なりのひな形作りも兼ねるつもりです。

複数のファイルを使って構造的に書いていきますので VSCode を使った方が楽です。RaspberryPi の開発では便利に使っていますが、目的・用途に合わせたセッティングの仕方をオレマニュアルにまとめる必要があります。VSCode は素直で使いやすいエディタだと思うのですが、やれることが多すぎるので最初の段取りをキチンと踏まないと後で困るからです。

ファイル1枚の短いモノなら秀丸エディタでチョイチョイ書いた方が手っ取り早いのですけど、LTC PLayer はそういう規模ではなくなっています。

#Python

2023年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LTC Player はPySimpleGUIとpython-vlcを勉強しながら書いてきたためにソースコードがゴチャゴチャ。

この先もあるので、変数やインスタンスの名前も手直ししながら大整理をしました。時間がかかりましたが読みやすく手直しもし易くなりました。

で、そんな整理をすると出てくる出てくる細かいバグ。

先日、mp3再生中にポジションスライダーを動かすと警告が出て再生速度などがおかしくなることがありましたが、対策はplay()、stop()、pause()を実行した後にis_playing()が望みのフラグを返すまで待つというものです。コレが抜けてる所が数カ所。状況が整っていないのに次の指令が来ることが原因だったようで、再生速度が狂う現象は解消されました。mp3でスライダーを多用すると再生時間のズレが出るのは変わりませんが、wavなら期待通りの動きなのでいいかなと。

現在の画面。PlayListとNEXTはモックアップです。

#Python

この先もあるので、変数やインスタンスの名前も手直ししながら大整理をしました。時間がかかりましたが読みやすく手直しもし易くなりました。

で、そんな整理をすると出てくる出てくる細かいバグ。

先日、mp3再生中にポジションスライダーを動かすと警告が出て再生速度などがおかしくなることがありましたが、対策はplay()、stop()、pause()を実行した後にis_playing()が望みのフラグを返すまで待つというものです。コレが抜けてる所が数カ所。状況が整っていないのに次の指令が来ることが原因だったようで、再生速度が狂う現象は解消されました。mp3でスライダーを多用すると再生時間のズレが出るのは変わりませんが、wavなら期待通りの動きなのでいいかなと。

現在の画面。PlayListとNEXTはモックアップです。

#Python

2023年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

昨日オフでしたが、用事が終わらず趣味の工作は断念。

現場へ出向く前にエージングの具合いを確認しました。約60時間経過。またしても音が変わっています。

膨らみが上に伸び、音の質量を感じられるのは良点ですが、どこか歪んでいる印象を受けます。いわゆるオーバーロードで歪んでいるのではなく、倍音の質によって伸びたり詰まったりを繰り返すために歪んでいるように聴こえる印象です。

全体としては良い方向に変化していると思いますし、ガットギターのソロの曲は特に良くなっていますが、今の状態が落としどころだったら微妙ですね。

追記

現場から戻ってエージングを確認。70時間経過です。

奇妙な歪み感は無くなり、高域が伸びてしました。肉厚な色っぽさが出始めたかも。

#音の世界

現場へ出向く前にエージングの具合いを確認しました。約60時間経過。またしても音が変わっています。

膨らみが上に伸び、音の質量を感じられるのは良点ですが、どこか歪んでいる印象を受けます。いわゆるオーバーロードで歪んでいるのではなく、倍音の質によって伸びたり詰まったりを繰り返すために歪んでいるように聴こえる印象です。

全体としては良い方向に変化していると思いますし、ガットギターのソロの曲は特に良くなっていますが、今の状態が落としどころだったら微妙ですね。

追記

現場から戻ってエージングを確認。70時間経過です。

奇妙な歪み感は無くなり、高域が伸びてしました。肉厚な色っぽさが出始めたかも。

#音の世界

2023年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

3Dプリンタは条件が出ました。

廃番になった古いプリンタなのでCAM(スライサ)の設定は揚げませんが寸法補正は出ました。

外形補正はCAMの全体伸縮を100.2%します。

内形補正はCAD上で行い、円なら直径に+0.6mm、多角形なら基準寸法に+0.3mmです。

これらはCAMの他の項目によっても違ってくるので、現在標準としているCAMの設定に於いては・・・という値です。

ただ、上記3点の補正値が定数であることが重要です。サイズによって補正値が違うと難解ですからね。

#3Dプリンタ

廃番になった古いプリンタなのでCAM(スライサ)の設定は揚げませんが寸法補正は出ました。

外形補正はCAMの全体伸縮を100.2%します。

内形補正はCAD上で行い、円なら直径に+0.6mm、多角形なら基準寸法に+0.3mmです。

これらはCAMの他の項目によっても違ってくるので、現在標準としているCAMの設定に於いては・・・という値です。

ただ、上記3点の補正値が定数であることが重要です。サイズによって補正値が違うと難解ですからね。

#3Dプリンタ