全年12月9日の投稿[7件]

2024年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

古い Let's Note に Windows11 をインストールした手順です。

● Let's Note のスペック

・型番:CF-NX2ADHCS

・メモリ:8GB

・SSD:SATA 1TB (SanDisk製SDSSDA-1T00)

● 方針

・新規インストールとし、以前のアプリやファイルなどは引き継がない。

※ ISOからインストールすればいけるのかな?

● 準備

・Windows11 のインストールUSBを作成し一つだけ手を加える。\sources\appraiserres.dll をテキストエディタなどで開いて内容を消去し nullファイル化しておく。

・ドライバをダウンロードし解凍しておく。自動解凍exeファイルなので実行すればCドライブ直下「C:\utl2」に作成される。他のパソコンでも解凍できるが実行はしないので、もしインストーラーが起動したら閉じておく。これをUSBメモリなどに入れておき、本体から読み出せるようにしておく。

ダウンロードは「CF-NX2ADHCS用 Windows 8 (64bit) 導入済みドライバー」から。数はありますが、すべてダウンロードして解凍しておく。

● インストールを進めるにあたっての注意点

・再起動で作業を継続しない。もちろん何度も再起動されますが、BIOSが起動して「Panasonic」のロゴが表示されたらシャットダウンして起動してください。なぜかわかませんが、これをしませんとSSDのアクセスが激遅になっていきます。

・以下、再起動とあるところは「シャットダウンしてから起動」とします。

● Windows11 をインストール

・普通にインストールします。自分は Windows11pro を入れました。プロダクトキーは不要なので、入力を求められる画面では「プロダクトキーはありません」を選択してください。

・マイクロソフトアカウントが強制されますが、これまでのファイルやアプリを同期せず「新しいPCとしてセットアップ」とした方が良いようです。前機種のインストール方法によってはドライバまで引っ張られてしまい良いことはありません。

● Windows11 のインストールが終わったら

・Regedit で HMB を無効にします。

・[Windowsキー]+[R] で「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを出し、「regedit」と入力。「レジストリエディタ」が起動します。

・「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort」に移動し、新規で「DWORD」を作成し、名前を「HmbAllocationPolicy」とする。値を「0」にする。

・お好みですが、BitLocker を無効にする。

・再起動する。アクセスランプが落ち着くまでしばらく放置すること。

● ドライバのインストール

・最小インストールとします。Windows11に入っているドライバで動くならそれを優先します。

・ドライバのインストールはそれぞれのフォルダの「setup.exe」から行うと思いきや、この手順でインストールするのは「intelinf」「pcommon」「pcommon64」「phid」の4つだけ。すべてを「setup.exe」でインストールするとブルースクリーンになりやすくなります。

・[コントロールパネル]から[デバイスマネージャー]を開くと「不明なデバイス」にいくつか項目があります。これを右クリックし「ドライバーの更新」を選択。「コンピューターを参照してドライバーを検索」を選択。「次の場所でドライバーを検索します」にドライバファイルを解凍したパス(\utl2)を指定。「サブフォルダも検索する」にチェックを入れておく。実行すると自動的にインストールされます。その都度再起動をすることをお勧めします。「不明なデバイス」が無くなるまで続けます。

・最後にホイールパッドのドライバを入れ直します。「wheelpad_v504|11」の「setup.exe」を実行します。理由はわかりませんが、こうした方が安定するようです。

● インストール後

・Windows はファイルのインデックスを作るらしく、ログインしたまま1日くらい放置するのがいいようです。

● その他

・ホイールパッドの特殊機能やSDカードリーダーも使えるようになりました。

ここまでして古い Let's Note を使う意味は微妙ですが、使えるモノはとことん使うのが信条。動かない機械を動く様にするのは趣味ですし。

参考になれば幸いです。

#パソコン

● Let's Note のスペック

・型番:CF-NX2ADHCS

・メモリ:8GB

・SSD:SATA 1TB (SanDisk製SDSSDA-1T00)

● 方針

・新規インストールとし、以前のアプリやファイルなどは引き継がない。

※ ISOからインストールすればいけるのかな?

● 準備

・Windows11 のインストールUSBを作成し一つだけ手を加える。\sources\appraiserres.dll をテキストエディタなどで開いて内容を消去し nullファイル化しておく。

・ドライバをダウンロードし解凍しておく。自動解凍exeファイルなので実行すればCドライブ直下「C:\utl2」に作成される。他のパソコンでも解凍できるが実行はしないので、もしインストーラーが起動したら閉じておく。これをUSBメモリなどに入れておき、本体から読み出せるようにしておく。

ダウンロードは「CF-NX2ADHCS用 Windows 8 (64bit) 導入済みドライバー」から。数はありますが、すべてダウンロードして解凍しておく。

● インストールを進めるにあたっての注意点

・再起動で作業を継続しない。もちろん何度も再起動されますが、BIOSが起動して「Panasonic」のロゴが表示されたらシャットダウンして起動してください。なぜかわかませんが、これをしませんとSSDのアクセスが激遅になっていきます。

・以下、再起動とあるところは「シャットダウンしてから起動」とします。

● Windows11 をインストール

・普通にインストールします。自分は Windows11pro を入れました。プロダクトキーは不要なので、入力を求められる画面では「プロダクトキーはありません」を選択してください。

・マイクロソフトアカウントが強制されますが、これまでのファイルやアプリを同期せず「新しいPCとしてセットアップ」とした方が良いようです。前機種のインストール方法によってはドライバまで引っ張られてしまい良いことはありません。

● Windows11 のインストールが終わったら

・Regedit で HMB を無効にします。

・[Windowsキー]+[R] で「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを出し、「regedit」と入力。「レジストリエディタ」が起動します。

・「HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorPort」に移動し、新規で「DWORD」を作成し、名前を「HmbAllocationPolicy」とする。値を「0」にする。

・お好みですが、BitLocker を無効にする。

・再起動する。アクセスランプが落ち着くまでしばらく放置すること。

● ドライバのインストール

・最小インストールとします。Windows11に入っているドライバで動くならそれを優先します。

・ドライバのインストールはそれぞれのフォルダの「setup.exe」から行うと思いきや、この手順でインストールするのは「intelinf」「pcommon」「pcommon64」「phid」の4つだけ。すべてを「setup.exe」でインストールするとブルースクリーンになりやすくなります。

・[コントロールパネル]から[デバイスマネージャー]を開くと「不明なデバイス」にいくつか項目があります。これを右クリックし「ドライバーの更新」を選択。「コンピューターを参照してドライバーを検索」を選択。「次の場所でドライバーを検索します」にドライバファイルを解凍したパス(\utl2)を指定。「サブフォルダも検索する」にチェックを入れておく。実行すると自動的にインストールされます。その都度再起動をすることをお勧めします。「不明なデバイス」が無くなるまで続けます。

・最後にホイールパッドのドライバを入れ直します。「wheelpad_v504|11」の「setup.exe」を実行します。理由はわかりませんが、こうした方が安定するようです。

● インストール後

・Windows はファイルのインデックスを作るらしく、ログインしたまま1日くらい放置するのがいいようです。

● その他

・ホイールパッドの特殊機能やSDカードリーダーも使えるようになりました。

ここまでして古い Let's Note を使う意味は微妙ですが、使えるモノはとことん使うのが信条。動かない機械を動く様にするのは趣味ですし。

参考になれば幸いです。

#パソコン

インストールは上手く行ったようです。

ポイントは2つ。

1)Windows11をインストールした直後(ドライバを入れる前)にHMBを無効にする。

2)ドライバは最小インストールにする。

細かい手順は後で書きたいと思います。

#パソコン

ポイントは2つ。

1)Windows11をインストールした直後(ドライバを入れる前)にHMBを無効にする。

2)ドライバは最小インストールにする。

細かい手順は後で書きたいと思います。

#パソコン

2022年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

3Dプリンタそのものが旧式なのも原因でしょうが、相変わらずABSは難しい。

反る、寸法が出ない、高積層だと割れるなど、求める形にするのに難儀します。

されど、機械特性は良く真夏の倉庫に保管しても形が崩れることがありません。

求めると応えてくれない、諦めようとすると応えてくる、相変わらずのツンデレさんであります。

形状に合わせた条件を探っていけばそれなりに仕上がるのですが至るまでが大変。どうにかしたい。

息抜きになんとなくネットを検索したところ、「polymaker(ポリメーカー)」というブランドのフィラメントが良いとの書き込みを見つける。

PLAやPETG並みに扱いが簡単って意味ではありませんが、ABSにしては画期的に条件が出やすいとのこと。人によってはコレ一択だそうです。

amazonで検索したところ扱いがありました。他のフィラメントより20-30%ほどお値段は張るものの、仕上がりを探る手間、つまりテストプリントの回数が減るならむしろ安いと言えます。

もちろんポチリました。

入荷は週明けですが、試すのが楽しみです。

#3D

反る、寸法が出ない、高積層だと割れるなど、求める形にするのに難儀します。

されど、機械特性は良く真夏の倉庫に保管しても形が崩れることがありません。

求めると応えてくれない、諦めようとすると応えてくる、相変わらずのツンデレさんであります。

形状に合わせた条件を探っていけばそれなりに仕上がるのですが至るまでが大変。どうにかしたい。

息抜きになんとなくネットを検索したところ、「polymaker(ポリメーカー)」というブランドのフィラメントが良いとの書き込みを見つける。

PLAやPETG並みに扱いが簡単って意味ではありませんが、ABSにしては画期的に条件が出やすいとのこと。人によってはコレ一択だそうです。

amazonで検索したところ扱いがありました。他のフィラメントより20-30%ほどお値段は張るものの、仕上がりを探る手間、つまりテストプリントの回数が減るならむしろ安いと言えます。

もちろんポチリました。

入荷は週明けですが、試すのが楽しみです。

#3D

コレ、すげー。

#雑談

#雑談

2021年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

切った貼ったの工作も大好きですが、ちょっと胃モタレ気味(w

電子工作にガチで取り組みたい今日この頃。

仕掛品ラックを作らないと作業スペースがありませんので、工作部屋の整理整頓が自宅での優先作業となりますが・・・

優先して手をつけたいのはDMXのパッチマシンです。

どれくらいの規模にするかはRaspberryPiを主軸にしたハードウェアの処理能力によりますが、小規模なディナーショーや野外コンサートで過不足なく使えるものにしたいとイメージしております。

以前、DMX切替機を頼まれて作ったことがあります。フェスで卓を2枚組んでどちらを使うか選択するための装置です。信号はBreakTimeを見て切り替えを行いますので受信側にとっては値が変わっただけのことになり、コネクタの抜き差しで稀に起こるパケットエラーからのアオリが発生しません。本卓とバックアップ卓の切り替えみたいな用法も出来ますので、可能ならこういった機能も搭載したいものです。

今思い付いたのですが、Art-NetなどのEtherNetベースなら切り替え器簡単かも。

debian系のOSでなら、3つのNICをbridge接続し、2つを卓側にし、1つを受信側にします。LinuxでHUBを作る方法の応用です。

で、卓側のNICの1つをiptablesで全DROP(NICは生きているがIPパケットをすべて破棄)にするのです。受信側にはもう1つのNICのパケットしか行きません。

切り替えは一端卓側のNICを2つとも全DROPにしてから有効にしたい方だけ改めてACCEPTにする手順です。

iptablesの設定変更だけで可能ならbashを数行書けば出来てしまいます。

ちょっと乱暴な方法に感じますが、これは実験してみたい。

#電子工作

電子工作にガチで取り組みたい今日この頃。

仕掛品ラックを作らないと作業スペースがありませんので、工作部屋の整理整頓が自宅での優先作業となりますが・・・

優先して手をつけたいのはDMXのパッチマシンです。

どれくらいの規模にするかはRaspberryPiを主軸にしたハードウェアの処理能力によりますが、小規模なディナーショーや野外コンサートで過不足なく使えるものにしたいとイメージしております。

以前、DMX切替機を頼まれて作ったことがあります。フェスで卓を2枚組んでどちらを使うか選択するための装置です。信号はBreakTimeを見て切り替えを行いますので受信側にとっては値が変わっただけのことになり、コネクタの抜き差しで稀に起こるパケットエラーからのアオリが発生しません。本卓とバックアップ卓の切り替えみたいな用法も出来ますので、可能ならこういった機能も搭載したいものです。

今思い付いたのですが、Art-NetなどのEtherNetベースなら切り替え器簡単かも。

debian系のOSでなら、3つのNICをbridge接続し、2つを卓側にし、1つを受信側にします。LinuxでHUBを作る方法の応用です。

で、卓側のNICの1つをiptablesで全DROP(NICは生きているがIPパケットをすべて破棄)にするのです。受信側にはもう1つのNICのパケットしか行きません。

切り替えは一端卓側のNICを2つとも全DROPにしてから有効にしたい方だけ改めてACCEPTにする手順です。

iptablesの設定変更だけで可能ならbashを数行書けば出来てしまいます。

ちょっと乱暴な方法に感じますが、これは実験してみたい。

#電子工作

数日前に納めた品物です。

友人が芝居公演をすることになり、マネキンを座らせた状態で飾るとのこと。

ただし、表情をプロジェクションマッピングで出したいらしく、周囲で役者が動いてもマネキンの頭が揺れないようにしなければなりません。

幸いマネキンの衣装はボリュームのあるスカートで足先はスネの半分から下しか見えませんので、マネキンを座らせるのではなく、上半身をスタンドで立てることにしました。

スタンドだけでも安定していますが、底部の板に錘を載せれば役者が激突しない限り要求を満たします。

又の位置にある平板は脚を取り付けるためのベースです。写真の位置では低かったので今は変更しています。

スタンドは鉄の角パイプ製です。

寸法が大雑把でも強度が欲しいだけなら鋼材を溶接するのが手っ取り早い。

木材ではホゾ継ぎをしないと出せない強度がヘタクソ溶接でも簡単に出せるからです。

衣装の製作はそこそこ名の知れた現役のコスプレイヤーさんが手掛けるとのこと。自らの衣装をデザインして作るジャンルの方ですから仕上がりが楽しみです。

後日、現場での飾りっぷりをお見せしたいところですが、キャラクターに版権があるのでここには出さないことにします。

こんな作品ですので、公演後に検索すれば写真が見つかるかもしれません。

最近はこんな感じで1.5日ペースで何かを仕上げています。ここに出していないネタも数多くあります。

本業はモノづくりと舞台監督。舞台照明は趣味になりつつあります。

名刺の肩書を変えた方がいいような気がする今日この頃。

#ガチ工作

友人が芝居公演をすることになり、マネキンを座らせた状態で飾るとのこと。

ただし、表情をプロジェクションマッピングで出したいらしく、周囲で役者が動いてもマネキンの頭が揺れないようにしなければなりません。

幸いマネキンの衣装はボリュームのあるスカートで足先はスネの半分から下しか見えませんので、マネキンを座らせるのではなく、上半身をスタンドで立てることにしました。

スタンドだけでも安定していますが、底部の板に錘を載せれば役者が激突しない限り要求を満たします。

又の位置にある平板は脚を取り付けるためのベースです。写真の位置では低かったので今は変更しています。

スタンドは鉄の角パイプ製です。

寸法が大雑把でも強度が欲しいだけなら鋼材を溶接するのが手っ取り早い。

木材ではホゾ継ぎをしないと出せない強度がヘタクソ溶接でも簡単に出せるからです。

衣装の製作はそこそこ名の知れた現役のコスプレイヤーさんが手掛けるとのこと。自らの衣装をデザインして作るジャンルの方ですから仕上がりが楽しみです。

後日、現場での飾りっぷりをお見せしたいところですが、キャラクターに版権があるのでここには出さないことにします。

こんな作品ですので、公演後に検索すれば写真が見つかるかもしれません。

最近はこんな感じで1.5日ペースで何かを仕上げています。ここに出していないネタも数多くあります。

本業はモノづくりと舞台監督。舞台照明は趣味になりつつあります。

名刺の肩書を変えた方がいいような気がする今日この頃。

#ガチ工作

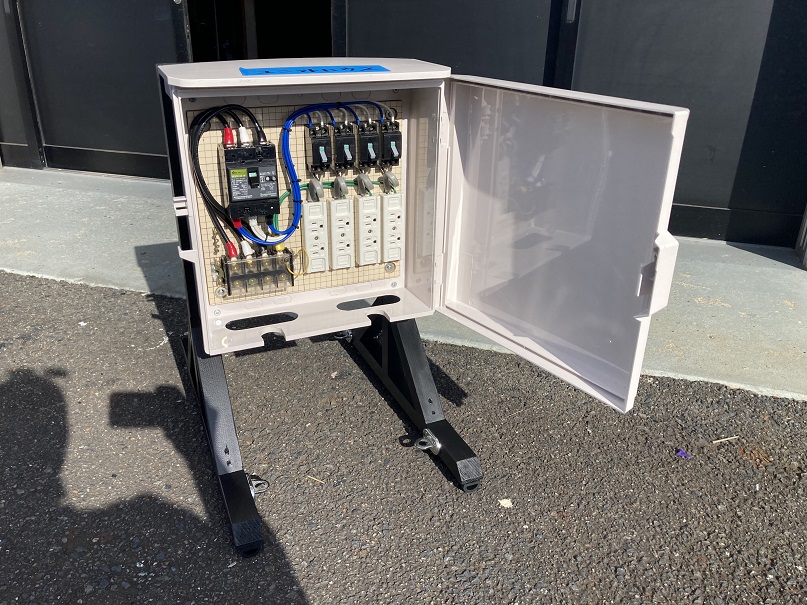

昨日から手を付けた分電盤を仕上げてみました。

何の変哲もない仕様ですが、脚だけはシッカリ作っています。搬送や設置作業には邪魔ですが、電源は全ての要ですから、丈夫で倒れないことを最優先としています。

同様の脚でライトアップの制御盤も作ってありますが、7kgの砂錘を足元の四隅に乗せた固定で2ヶ月間屋外で問題なく稼働しました。

足の裏には D型ゴム を取り付けてあります。木材が水に浸かることもありませんし落ち着きます。設置場所を汚すこともありません。少し値の張る材料ですが、有るのと無いのでは大違いですから運用コストも考えると安いと言えます。

塗装はガッツリやらないといけません。色を付けることは成り行き上のオマケであり、木材が水を吸わないように表面を固めることが目的です。水を吸えばビスが錆びやすくなり、ビスが噛んでいる木材も柔らかくなって強度が落ちます。接着剤も剥がれやすくなります。長期の屋外運用では塗装の如何によって実質の強度に数倍の違いが出ると思っていいでしょう。

塗装は「ニッペ:1液ファインウレタンU100」です。以前から何かにつけてご紹介していますが、これは優秀な塗料です。

最近気づいたことがあります。原液のまま塗っても構わないのですが、専用のシンナーを少し足した方が塗りやすく仕上がりも良くなるようです。繊維への浸み込みも格段に良くなります。

原液のままで固さに問題が無くても、2液式の要領で専用のシンナーを加える感じです。

#ガチ工作