タグ「器具の修理」を含む投稿[114件](9ページ目)

ウシオさんの1kwクセノンピンが不調であります。

常にではないのですが、濁った#18というか茶色っぽくなったり光量が落ちたりスパークすらしなくなったりします。

電源条件が悪いとか球の劣化とかってのが普通の疑いだと思いますが、条件の良い100vでも200vでも、新しい球でも古い球でも不規則に発生します。

数年前から稀に起こっていたので球を新しくしたりしたのですが、頻度が増しているので流石にヤバイ。。。

自力はムリなのでメーカーさんに修理を依頼します。ウシオさんのテクニカルセンターは茨城県つくば市にありますのである意味近所。来週直に持ち込みの予定。

にして、原因を知りたい・・・。どちらかと言えば興味として。

状況を鑑みるに、電路のどこかが腐食しているか緩んでいると予想。それが本体なのかケーブルなのか整流器なのかはわかりませんが、整流器の回路は正しい電流を出しているのにランプまで届いていないのではないか?というのが今のところの疑い。

興味はともかく、このままでは夏から冬のディナーショーがヤバイ。

湿度100%とか降雨の野外現場でも使ってきましたので湿気にやられたんかなぁ~。そんな現場の後に必ずしも天日干ししなかったこともありますし。

#器具の修理

常にではないのですが、濁った#18というか茶色っぽくなったり光量が落ちたりスパークすらしなくなったりします。

電源条件が悪いとか球の劣化とかってのが普通の疑いだと思いますが、条件の良い100vでも200vでも、新しい球でも古い球でも不規則に発生します。

数年前から稀に起こっていたので球を新しくしたりしたのですが、頻度が増しているので流石にヤバイ。。。

自力はムリなのでメーカーさんに修理を依頼します。ウシオさんのテクニカルセンターは茨城県つくば市にありますのである意味近所。来週直に持ち込みの予定。

にして、原因を知りたい・・・。どちらかと言えば興味として。

状況を鑑みるに、電路のどこかが腐食しているか緩んでいると予想。それが本体なのかケーブルなのか整流器なのかはわかりませんが、整流器の回路は正しい電流を出しているのにランプまで届いていないのではないか?というのが今のところの疑い。

興味はともかく、このままでは夏から冬のディナーショーがヤバイ。

湿度100%とか降雨の野外現場でも使ってきましたので湿気にやられたんかなぁ~。そんな現場の後に必ずしも天日干ししなかったこともありますし。

#器具の修理

中華電機の器具類を XLR3P から XLR5P へ換装中。ケーブルは XLR3P の方が安いし音響のも使えるので良いところもあるのですが、3P だ 5P だと使い分けるのが面倒なので 5P に統一する方向で整備中です。XLR5P の国内正規品は高価ですが、中華電機のノイトリック互換品(数世代遅れ品)は安価です。XLR5P ケーブルコネクタは200円程度、レセプタクルに至っては100円しません。

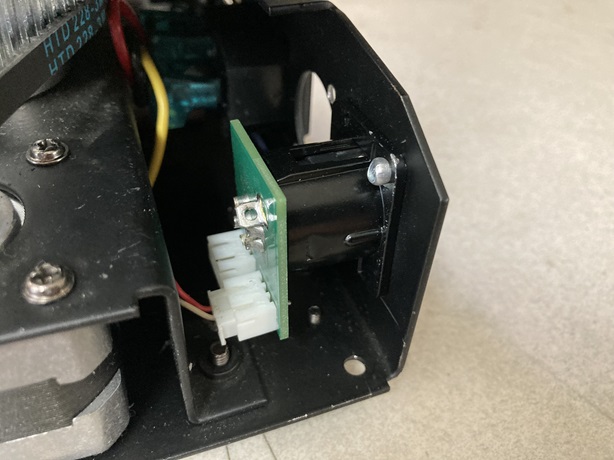

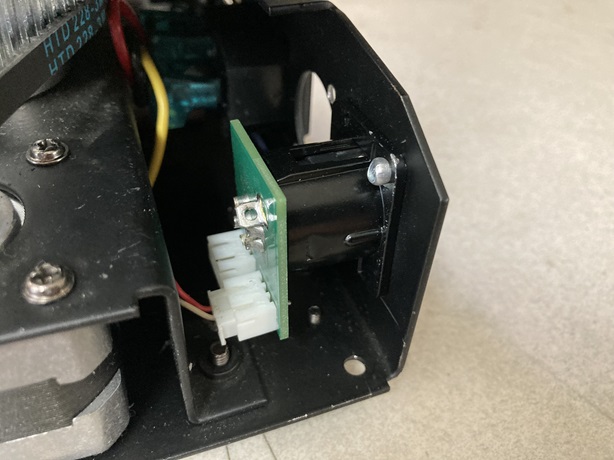

XLR5P に取り付ける専用基板も作りました。内部配線まで手を入れたくないためです。XLR5P レセプタクルの端子を差し込んでハンダ付けし XH コネクタで出すものです。オスもメスも取り付ける1枚基板にしたかったのですが、器具によってオスメスの取付間隔が数ミリ違うので使いまわしが出来ません。オス側だけ基板化し、メス側はケーブル出ししてオス側の基板に挿します。PCBGOGOさんで作ってもらい75枚38ドル、1枚あたり50セントでした。

コネクタの固定はブライドリベットです。元々はネジ止めでしたが、ナットを入れるのが大変ですし、滅多に外しませんのでいいかなと。

当面の改造課題の試作は終わりなので今後はライン作業ですが、満足なハンダ付けを出来る人材が少ないのでどうしたものか。

DMXケーブルは数年前に大規模なライトアップで使った残材で増やせそうです。カナレさんのDMX203が数百メートルあります。カナレさんの4E6Sよりもハンダ付けは楽なので皆さんに練習してもらいましょう。

余談ですが、中国の話。

主要メディアではそれほど報道されませんが、中国では不動産バブルが弾けて大騒ぎだそうな。部品関連の業者さんも親会社がこういったところだとどうなるものかと心配しています。

ただ、中国に協力会社を持つ知人によると、バブルに踊ってイイ気になっていた人たちが溺れているだけで、バブルに踊らす地道に真面目にやってきたところは影響が少ないとか。この辺りは日本で不動産バブルが弾けたときと同じですね。

#器具の修理

XLR5P に取り付ける専用基板も作りました。内部配線まで手を入れたくないためです。XLR5P レセプタクルの端子を差し込んでハンダ付けし XH コネクタで出すものです。オスもメスも取り付ける1枚基板にしたかったのですが、器具によってオスメスの取付間隔が数ミリ違うので使いまわしが出来ません。オス側だけ基板化し、メス側はケーブル出ししてオス側の基板に挿します。PCBGOGOさんで作ってもらい75枚38ドル、1枚あたり50セントでした。

コネクタの固定はブライドリベットです。元々はネジ止めでしたが、ナットを入れるのが大変ですし、滅多に外しませんのでいいかなと。

当面の改造課題の試作は終わりなので今後はライン作業ですが、満足なハンダ付けを出来る人材が少ないのでどうしたものか。

DMXケーブルは数年前に大規模なライトアップで使った残材で増やせそうです。カナレさんのDMX203が数百メートルあります。カナレさんの4E6Sよりもハンダ付けは楽なので皆さんに練習してもらいましょう。

余談ですが、中国の話。

主要メディアではそれほど報道されませんが、中国では不動産バブルが弾けて大騒ぎだそうな。部品関連の業者さんも親会社がこういったところだとどうなるものかと心配しています。

ただ、中国に協力会社を持つ知人によると、バブルに踊ってイイ気になっていた人たちが溺れているだけで、バブルに踊らす地道に真面目にやってきたところは影響が少ないとか。この辺りは日本で不動産バブルが弾けたときと同じですね。

#器具の修理

愛機 MAdot2 のタッチパネルがおかしい。

タッチしたのと違うところが反応したり一点をタッチしたのに領域選択になったり。キャリブレーションをしても改善せず。

早い話故障です。

モジュール交換だったら高くつくなぁ~と思っていたところ、M社のM氏から有益な情報。

「タッチパネルの外周に砂などのゴミが付着しているとそうなりますよ」

とのこと。

早速分解。

ネジが多くてドイツらしいなぁと思いつつ、モニタモジュールまで遠いなぁと思いつつ分解。

モニタモジュールを外すと筐体との隙間に砂と土汚れが付着。野外で使うこともありますから仕方ないのかな。

エタノールを軽く含ませた布で抜き取る。筐体側も掃除。エタノールを直接吹きかけるのは良くないと思う。

掃除後、仮組みして電源投入。アッサリ治ってしまいました。

タッチパネルにはいくつかの方式がありますが、どの方式でもパネル面の電位が狂うとダメです。砂によって電位が狂ってしまったのでしょう。

修理は簡単っちゃ簡単ですが、問題はモニタモジュールを外すまでが遠いこととリボンケーブルの扱い。筐体を開けるのは当然ですが、基板類まで外さないといけません。リボンケーブルが多用されているので外し方を知らないと大事故になります。ノートパソコンの分解整備の経験があればナンてことありませんが、慎重を期す必要があります。

簡単にやっつけるなら筐体とモニタモジュールの間をエアブローしてもいいかも。挟まっている砂の種類によっては基板を壊すので注意が必要ですけどね。

モニタ面の電位が浸入物で不安定にならなければいいので、ゴムで枠を作って挟んでみましょう。要はパッキンです。これで安定するなら同様の故障が起こる可能性は減るハズです。

#器具の修理

タッチしたのと違うところが反応したり一点をタッチしたのに領域選択になったり。キャリブレーションをしても改善せず。

早い話故障です。

モジュール交換だったら高くつくなぁ~と思っていたところ、M社のM氏から有益な情報。

「タッチパネルの外周に砂などのゴミが付着しているとそうなりますよ」

とのこと。

早速分解。

ネジが多くてドイツらしいなぁと思いつつ、モニタモジュールまで遠いなぁと思いつつ分解。

モニタモジュールを外すと筐体との隙間に砂と土汚れが付着。野外で使うこともありますから仕方ないのかな。

エタノールを軽く含ませた布で抜き取る。筐体側も掃除。エタノールを直接吹きかけるのは良くないと思う。

掃除後、仮組みして電源投入。アッサリ治ってしまいました。

タッチパネルにはいくつかの方式がありますが、どの方式でもパネル面の電位が狂うとダメです。砂によって電位が狂ってしまったのでしょう。

修理は簡単っちゃ簡単ですが、問題はモニタモジュールを外すまでが遠いこととリボンケーブルの扱い。筐体を開けるのは当然ですが、基板類まで外さないといけません。リボンケーブルが多用されているので外し方を知らないと大事故になります。ノートパソコンの分解整備の経験があればナンてことありませんが、慎重を期す必要があります。

簡単にやっつけるなら筐体とモニタモジュールの間をエアブローしてもいいかも。挟まっている砂の種類によっては基板を壊すので注意が必要ですけどね。

モニタ面の電位が浸入物で不安定にならなければいいので、ゴムで枠を作って挟んでみましょう。要はパッキンです。これで安定するなら同様の故障が起こる可能性は減るハズです。

#器具の修理

単相三線や三相四線を入力する器具を改造してました。アナログ電圧計からパッシブタイプの7ゼグ電圧計へ換装です。

これまではアナログ電圧計1個に対しロータリースイッチで相を切り替えていましたが、スイッチの接点不良が出始めたので小ぶりなパッシブタイプ7ゼグ電圧計3個に変更です。入力の有無と接続間違いをチェックするのが目的ですから中華電機の安物でもいいかなと。寿命に不安はありますが、3個でもスイッチ接点の半値以下だし、各相を同時に見られるのは悪くないかなと。取り付けパネルは3Dプリンタ製です。

#器具の修理

これまではアナログ電圧計1個に対しロータリースイッチで相を切り替えていましたが、スイッチの接点不良が出始めたので小ぶりなパッシブタイプ7ゼグ電圧計3個に変更です。入力の有無と接続間違いをチェックするのが目的ですから中華電機の安物でもいいかなと。寿命に不安はありますが、3個でもスイッチ接点の半値以下だし、各相を同時に見られるのは悪くないかなと。取り付けパネルは3Dプリンタ製です。

#器具の修理

LED-Bar の修理というか改造も進めています。

特定の色が弱かったり点かなかったりするのは電流検出抵抗のハンダ付けが甘いことが多いようです。1台そんなのがありましたがハンダを当て直して復活。低品質のハンダが使われていると見た目には着いていてもフラックスが邪魔して電流の流れが甘かったするのです。ハンダコテを当て直すと直ることが多いですが、部品を外してクリーニングし、良いハンダで付け直すとほぼ完治します。

この他で多いのは電源モジュールが過電流保護に入って電源が落ちてしまうこと。壊れてはいないのですが、中華電機の電源モジュールは定格の表記が日本と違うのが原因のようです。例えばDC12v5Aと表記されているとして、日本製なら実用最大定格すなわち「5Aを延々と使い続けても大丈夫」ですが、中華電機では絶対最大定格すなわち「5Aを少しでも上回ったらダメ」みたいです。同じ製品でも特性のバラツキはありますので、絶対最大定格ギリギリで設計されていれば過電流保護が機能したり機能しなかったりのしきい値上にいて動くモノがあったり動かないモノがあったりするのでしょう。電源電圧を計ると起動直後は正常で、その後一瞬フル点灯すると出力が無くなり、再投入すると同じことを繰り返します。LEDの数を減らした状態(消費電力を減らした状態)にすると正常に動きますので、過電流保護が機能しているのは間違いありません。中華電機の電源モジュールは表記の6割くらいが実用最大定格だと思えばいいのでしょう。5Aとあれば3Aで使うってことです。中華電機の電源モジュールは特別良い作りでもないのにサイズが小さいなぁ~と思っていたのですが、この点で見直せば日本製と同程度のサイズです。

製品スペックを絶対最大定格で表記するのも間違いではありませんし、大陸の人たちは話を盛る傾向にありますので、そういうもんだと思えばそれまでです。

過電流保護が働いていると思われる機体は電源モジュールを追加して対策します。既設の電源はDC10.8vですが、この電圧の電源モジュールは皆無なのでDC12vのを改造して合わせます。±15%くらいの電圧調整ならスイッチングICに与えるセンシング抵抗を変えれば可能です。今回使っている電源モジュールのセンシング抵抗は2個並列のパターンですのでかなり正確な調整が可能です。10.81~10.83vで出力しています。

#器具の修理

特定の色が弱かったり点かなかったりするのは電流検出抵抗のハンダ付けが甘いことが多いようです。1台そんなのがありましたがハンダを当て直して復活。低品質のハンダが使われていると見た目には着いていてもフラックスが邪魔して電流の流れが甘かったするのです。ハンダコテを当て直すと直ることが多いですが、部品を外してクリーニングし、良いハンダで付け直すとほぼ完治します。

この他で多いのは電源モジュールが過電流保護に入って電源が落ちてしまうこと。壊れてはいないのですが、中華電機の電源モジュールは定格の表記が日本と違うのが原因のようです。例えばDC12v5Aと表記されているとして、日本製なら実用最大定格すなわち「5Aを延々と使い続けても大丈夫」ですが、中華電機では絶対最大定格すなわち「5Aを少しでも上回ったらダメ」みたいです。同じ製品でも特性のバラツキはありますので、絶対最大定格ギリギリで設計されていれば過電流保護が機能したり機能しなかったりのしきい値上にいて動くモノがあったり動かないモノがあったりするのでしょう。電源電圧を計ると起動直後は正常で、その後一瞬フル点灯すると出力が無くなり、再投入すると同じことを繰り返します。LEDの数を減らした状態(消費電力を減らした状態)にすると正常に動きますので、過電流保護が機能しているのは間違いありません。中華電機の電源モジュールは表記の6割くらいが実用最大定格だと思えばいいのでしょう。5Aとあれば3Aで使うってことです。中華電機の電源モジュールは特別良い作りでもないのにサイズが小さいなぁ~と思っていたのですが、この点で見直せば日本製と同程度のサイズです。

製品スペックを絶対最大定格で表記するのも間違いではありませんし、大陸の人たちは話を盛る傾向にありますので、そういうもんだと思えばそれまでです。

過電流保護が働いていると思われる機体は電源モジュールを追加して対策します。既設の電源はDC10.8vですが、この電圧の電源モジュールは皆無なのでDC12vのを改造して合わせます。±15%くらいの電圧調整ならスイッチングICに与えるセンシング抵抗を変えれば可能です。今回使っている電源モジュールのセンシング抵抗は2個並列のパターンですのでかなり正確な調整が可能です。10.81~10.83vで出力しています。

#器具の修理

PegasysG10 の修理は残すところ信号コネクタを付けるだけです。重作業はアタマを完全に入れ替えないと出来ないのですが、信号コネクタの取り付けなら空き時間に進めることも出来ます。部品や工具を仕舞って次の作業にかかります。

追記

NG灯体は復活したのですが、これからは現役で動いている灯体のケーブルを付け直さないといけません。電源線を2PNCTのTRUE1、信号線を4E6SのSP13にするのです。

これが約27台。NG品ではないものの、同様に全バラ再組み上げなのでそれなりに時間がかかりそうです。

ここまでやれば10年、私が現役のウチは動いてくれるかな・・・。

SP13は端子部、筐体、ケーブルクランプの3要素で構成されますが、それぞれの接続が捻じ込み式。使ってると緩んできますので固定を考えないといけません。

願わくば、普段使いでは外れない、工具を使って頑張れば外れるというとても都合の良い性能が望ましい。完全接着ではない固定です。

普通にイメージすると嫌気性のネジロック剤の塗布ですが、ロックタイトや3Mのネジロック剤には金属専用が多い。嫌気性とは空気に触れなくなると硬化する特性を意味しますが、金属イオンも併用して硬化する物が多く樹脂には不向きです。これは選ばないといけません。

ネット検索によると、条件に合いお勧めされるのはロックタイト425。樹脂の弱接着に推奨されており、瞬間接着剤に分類されていますが数秒ではなく数分で硬化するタイプです。樹脂ネジのロック剤とも謳われています。

ちょっとお高いですが試してみましょう。近所のホームセンターには置かれていませんのでモノタロウさんに発注。

#器具の修理

追記

NG灯体は復活したのですが、これからは現役で動いている灯体のケーブルを付け直さないといけません。電源線を2PNCTのTRUE1、信号線を4E6SのSP13にするのです。

これが約27台。NG品ではないものの、同様に全バラ再組み上げなのでそれなりに時間がかかりそうです。

ここまでやれば10年、私が現役のウチは動いてくれるかな・・・。

SP13は端子部、筐体、ケーブルクランプの3要素で構成されますが、それぞれの接続が捻じ込み式。使ってると緩んできますので固定を考えないといけません。

願わくば、普段使いでは外れない、工具を使って頑張れば外れるというとても都合の良い性能が望ましい。完全接着ではない固定です。

普通にイメージすると嫌気性のネジロック剤の塗布ですが、ロックタイトや3Mのネジロック剤には金属専用が多い。嫌気性とは空気に触れなくなると硬化する特性を意味しますが、金属イオンも併用して硬化する物が多く樹脂には不向きです。これは選ばないといけません。

ネット検索によると、条件に合いお勧めされるのはロックタイト425。樹脂の弱接着に推奨されており、瞬間接着剤に分類されていますが数秒ではなく数分で硬化するタイプです。樹脂ネジのロック剤とも謳われています。

ちょっとお高いですが試してみましょう。近所のホームセンターには置かれていませんのでモノタロウさんに発注。

#器具の修理

PgasysG10 のリペアは19台終わってあと2台。信号線のコネクタ(SP13)は作業環境の都合で後でまとめて付けようと思っていますので完了とは言い難いのですが、背面のボタン操作でLEDが点灯してキチンと動きます。丸ゴムを使ったパッキンの再構成にも慣れてきまして、LED基板の交換が無ければ1台1時間半くらいで直せるようになってきました。当初は半日かかっていましたのでかなりの時短です。LED基板の交換は放熱シリコングリスの除去・再塗布に時間がかかりますが、+30分あれば出来るのでまぁまぁでしょう。SP13 の取り付けはケーブルの先端処理をしてもらっていますので1台あたり10分かからず行けそうです。

まだまだ作業は残っていますが、終わりが見えてきて気が楽になりました。この冬は予想以上に現場があって当初の思惑ほど時間が取れなかったのでどうしたものかと思っていましたが、暖かくなる前に大物のメンテナンスを終わりに出来そうな予感です。これも地味な下処理をコツコツやってくれる部下のお陰です。感謝かんしゃ。

あとは、ムービングライトが10台くらいとLED-BARの改造があります。これらはケースバイケースすぎて所要時間が予想出来ません。LED-BARはケースや台車の製作もあります・・・

ネタを書き出したらキリがありませんが、一通り済んだら JANDS ESP II のリペアです。故障したまま放置するのは長年の戦友に失礼な気がするだけで実務にはそれほど影響が無いので、使えるコンディションにするのは仕事でななく趣味の領域かな?。次の夏前に終われば御の字なのでノンビリやろうと思います。電源は別な物にしたくないので電解コンデンサを全て交換します。電源モジュールは何年経っても電解コンデンサを交換すれば新品同様になるものです。半導体や抵抗の寿命は永遠に近いのか?

そこまで言うなら津島さんに作ってもらった純アナログの調光卓も治せって話もありますが、日本抵抗器のスライドボリュームは入手不可能ですし、直プリセットのスイッチは廃番になって久しいどころぢゃありません。戦友どころか先生にも等しい愛機ですが、この修理は趣味度が高すぎ。リペアをするなら博物館に納めるための老後のヒマつぶしかなとwww

#器具の修理

まだまだ作業は残っていますが、終わりが見えてきて気が楽になりました。この冬は予想以上に現場があって当初の思惑ほど時間が取れなかったのでどうしたものかと思っていましたが、暖かくなる前に大物のメンテナンスを終わりに出来そうな予感です。これも地味な下処理をコツコツやってくれる部下のお陰です。感謝かんしゃ。

あとは、ムービングライトが10台くらいとLED-BARの改造があります。これらはケースバイケースすぎて所要時間が予想出来ません。LED-BARはケースや台車の製作もあります・・・

ネタを書き出したらキリがありませんが、一通り済んだら JANDS ESP II のリペアです。故障したまま放置するのは長年の戦友に失礼な気がするだけで実務にはそれほど影響が無いので、使えるコンディションにするのは仕事でななく趣味の領域かな?。次の夏前に終われば御の字なのでノンビリやろうと思います。電源は別な物にしたくないので電解コンデンサを全て交換します。電源モジュールは何年経っても電解コンデンサを交換すれば新品同様になるものです。半導体や抵抗の寿命は永遠に近いのか?

そこまで言うなら津島さんに作ってもらった純アナログの調光卓も治せって話もありますが、日本抵抗器のスライドボリュームは入手不可能ですし、直プリセットのスイッチは廃番になって久しいどころぢゃありません。戦友どころか先生にも等しい愛機ですが、この修理は趣味度が高すぎ。リペアをするなら博物館に納めるための老後のヒマつぶしかなとwww

#器具の修理