タグ「電子工作」を含む投稿[108件](5ページ目)

そういや中華電機のムービングが故障しました。

調光以外、起動後の初期化は正常にするけど卓の信号を受け付けない。画面やキー操作は正常。

製品によりますが、ムービングライトは調光、PAN/TILT、その他の機能が別々の脳味噌で制御されていることが多いようです。タコみたいですね。

内部を見ますと、DMXを受信している基板から調光ドライバにPWM信号が出ていて、PAN/TILTとその他の機能の脳味噌に向けて1本のRS485の信号が出ています。

起動後の初期化が正常に出来て一部の機能だけ卓から操作が出来ないとなればRS485信号がPAN/TILTとその他の機能の脳味噌に届いていないとしか思えません。

回転軸を通っているケーブルが断線するのはよくあることですが末端まで正常に導通しています。受信側の脳味噌基板は3枚ですが、初期化動作が正常なのに3枚とも壊れているとは考えにくい。

DMXを受信して中向けのRS485を出している基板が怪しいとなるのですが、この基板上のRS485ドライバICをテスターで当たるとおかしい。3.3v仕様のSN75176互換品みたいですが、SN75176の故障でありがちな症状を示しています。SN75176は静電気にとても弱いので珍しいことではありませんケドね。

このICを交換してみようと思いますが、レア品ではないものの日本国内では1000個単位でしか手に入らない製品なので中華電機に発注。2/15着ですからしばらく待ちです。

#照明器具 #電子工作

調光以外、起動後の初期化は正常にするけど卓の信号を受け付けない。画面やキー操作は正常。

製品によりますが、ムービングライトは調光、PAN/TILT、その他の機能が別々の脳味噌で制御されていることが多いようです。タコみたいですね。

内部を見ますと、DMXを受信している基板から調光ドライバにPWM信号が出ていて、PAN/TILTとその他の機能の脳味噌に向けて1本のRS485の信号が出ています。

起動後の初期化が正常に出来て一部の機能だけ卓から操作が出来ないとなればRS485信号がPAN/TILTとその他の機能の脳味噌に届いていないとしか思えません。

回転軸を通っているケーブルが断線するのはよくあることですが末端まで正常に導通しています。受信側の脳味噌基板は3枚ですが、初期化動作が正常なのに3枚とも壊れているとは考えにくい。

DMXを受信して中向けのRS485を出している基板が怪しいとなるのですが、この基板上のRS485ドライバICをテスターで当たるとおかしい。3.3v仕様のSN75176互換品みたいですが、SN75176の故障でありがちな症状を示しています。SN75176は静電気にとても弱いので珍しいことではありませんケドね。

このICを交換してみようと思いますが、レア品ではないものの日本国内では1000個単位でしか手に入らない製品なので中華電機に発注。2/15着ですからしばらく待ちです。

#照明器具 #電子工作

今週末は持ち仕事が無かったのでホール管理の増員。

置物になるだけの役回りだったので、先日思い付いたRaspberryPiのカーネル動作をact_ledから拾って外部USBの電源を制御する方法を思案してみました。

そもそもの問題は、RaspberryPiを再起動するとUSBハブとの通信がおかしくなる現象です。解決策は、再起動でカーネルが落ちたらUSBの電源を落とし、カーネルが起動し始めたらUSBの電源を入れるというもの。act-ledを見ながら手操作でUSBの電源を切り/入りすれば正常に動くので、act-ledをGPIOに出力し、それを受けて動くリレーを作れば解決するハズ。ただし、カーネルが起動し始める瞬間はact-ledの挙動が不確定になるっぽいので対策を施す必要があります。

対策はワンショットパルスです。入力信号の反転を検知したら出力信号を反転し、入力信号が戻っても一定時間出力信号の反転状態を維持する方法です。ある種のタイマーです。これなら起動初期の不確定な挙動を読み飛ばしますので期待する動作になると思います。

方法は、マイコンを使ってもいいのですが、往年の名機NE555をタイマーとして使うのが良さそうです。レベル変換やリレードライバとしてトランジスタが数個必要ですが、やりたいことの中核はNE555で構成できます。電源電圧が不安定な時にも確実に動いて欲しい回路には電圧の対応幅が広いアナログ回路が望ましいので尚更適役です。

NE555は2個のコンパレータとRSラッチと時定数回路のコンデンサを放電するためのトランジスタで構成されたICです。一見簡単そうに見えますが、アナログとデジタル(論理回路)の知識とそれらを扱うセンスが試される一品です。奥が深いと言ったら安直すぎる評価だと思いますが、妄想すればするほど使い方のアイデアが広がる感じがします。中の電子回路をよく理解してICを使うトレーニングになるかもしれません。改めてRSラッチから始まるフリップフロップの勉強にもなりました。

今回の課題は、時定数回路とコンパレータの組み合わせで解決出来んぢゃないかと妄想していましたが、NE555は正に適役でした。

まだ妄想状態ですが、ブレッドボードなどで回路を試験したいですね。

#電子工作

置物になるだけの役回りだったので、先日思い付いたRaspberryPiのカーネル動作をact_ledから拾って外部USBの電源を制御する方法を思案してみました。

そもそもの問題は、RaspberryPiを再起動するとUSBハブとの通信がおかしくなる現象です。解決策は、再起動でカーネルが落ちたらUSBの電源を落とし、カーネルが起動し始めたらUSBの電源を入れるというもの。act-ledを見ながら手操作でUSBの電源を切り/入りすれば正常に動くので、act-ledをGPIOに出力し、それを受けて動くリレーを作れば解決するハズ。ただし、カーネルが起動し始める瞬間はact-ledの挙動が不確定になるっぽいので対策を施す必要があります。

対策はワンショットパルスです。入力信号の反転を検知したら出力信号を反転し、入力信号が戻っても一定時間出力信号の反転状態を維持する方法です。ある種のタイマーです。これなら起動初期の不確定な挙動を読み飛ばしますので期待する動作になると思います。

方法は、マイコンを使ってもいいのですが、往年の名機NE555をタイマーとして使うのが良さそうです。レベル変換やリレードライバとしてトランジスタが数個必要ですが、やりたいことの中核はNE555で構成できます。電源電圧が不安定な時にも確実に動いて欲しい回路には電圧の対応幅が広いアナログ回路が望ましいので尚更適役です。

NE555は2個のコンパレータとRSラッチと時定数回路のコンデンサを放電するためのトランジスタで構成されたICです。一見簡単そうに見えますが、アナログとデジタル(論理回路)の知識とそれらを扱うセンスが試される一品です。奥が深いと言ったら安直すぎる評価だと思いますが、妄想すればするほど使い方のアイデアが広がる感じがします。中の電子回路をよく理解してICを使うトレーニングになるかもしれません。改めてRSラッチから始まるフリップフロップの勉強にもなりました。

今回の課題は、時定数回路とコンパレータの組み合わせで解決出来んぢゃないかと妄想していましたが、NE555は正に適役でした。

まだ妄想状態ですが、ブレッドボードなどで回路を試験したいですね。

#電子工作

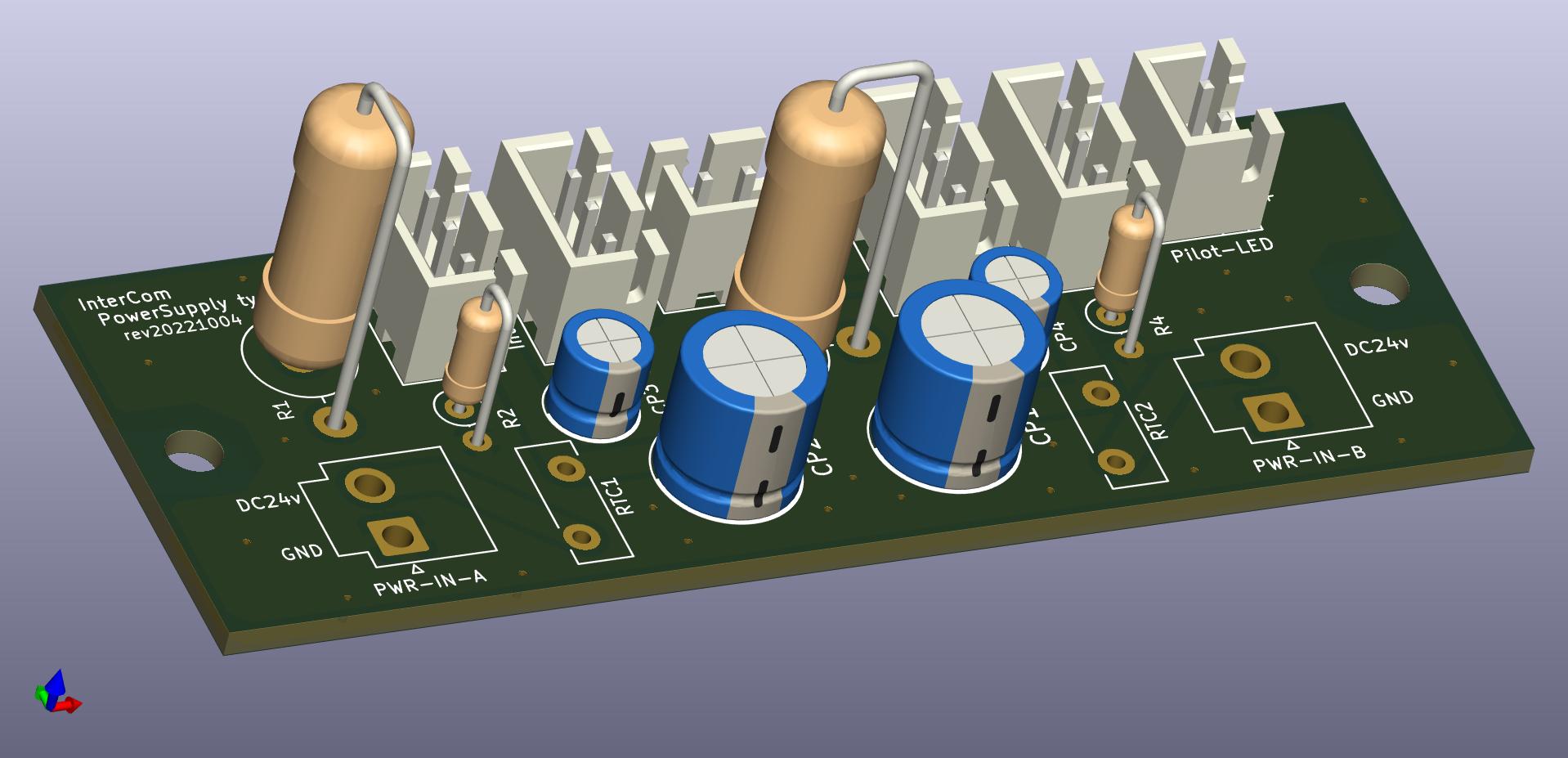

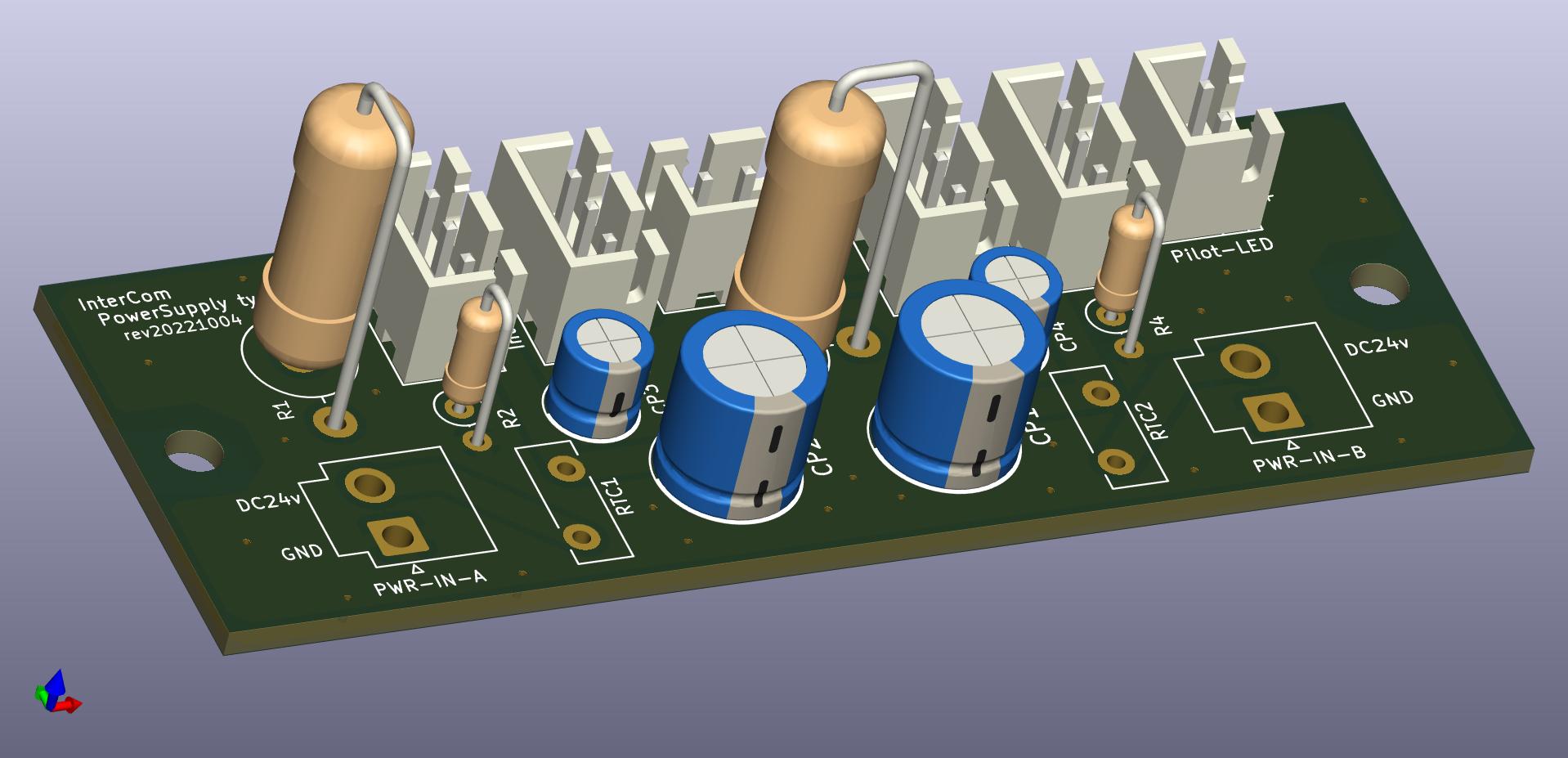

インターカムパワーサプライの基板が入荷しました。

今までより少し時間がかかった感じがしますが、それでも土日含めて8日間。十分満足。

仕上がりもキレイです。

#電子工作

今までより少し時間がかかった感じがしますが、それでも土日含めて8日間。十分満足。

仕上がりもキレイです。

#電子工作

こんなんす。ほぼ函の習作。

PSEの壁があるので販売出来ない製品。

全てではないのですが、商用電源を直接入力する機器はPSEに引っかかることが多いのです。

電源モジュールを名目別売りにし、購入者が最終組み立てをしたことにすれば逃れられるって話もありますけど。

#電子工作

PSEの壁があるので販売出来ない製品。

全てではないのですが、商用電源を直接入力する機器はPSEに引っかかることが多いのです。

電源モジュールを名目別売りにし、購入者が最終組み立てをしたことにすれば逃れられるって話もありますけど。

#電子工作

盆と正月が一度に来た状況です。

コロナ明け感の反動だろうがなんだろうが現場を沢山頂けることは有難いのですが、それにしても多すぎ。

ですが、来週になるとそうでもない。明らかに休める日程。連休の魅力はわかるのですが、もちょっとバラけてくれんもんでしょうかねぇ~。

息抜きのインターカムパワーサプライ製作はイイ感じ。

内部の基板を中国に発注したので完成は届いた後ですがケースの仮組みが完了。

明日にでも写真に撮って揚げてみようと思います。

そういや、ノイトリックのXLRコネクタの値段が上がってます。インターカムパワーサプライにはなくてはならない部品です。

原材料の高騰、製造業の混乱、その上円安ですから仕方のないことですが、ちょっと前の倍以上の価格には驚きました。

納期はかかりますが、中華電器で65円(送料入れても160円)のXLR3Pレセプタクルをオーダーしました。

#本業 #電子工作

コロナ明け感の反動だろうがなんだろうが現場を沢山頂けることは有難いのですが、それにしても多すぎ。

ですが、来週になるとそうでもない。明らかに休める日程。連休の魅力はわかるのですが、もちょっとバラけてくれんもんでしょうかねぇ~。

息抜きのインターカムパワーサプライ製作はイイ感じ。

内部の基板を中国に発注したので完成は届いた後ですがケースの仮組みが完了。

明日にでも写真に撮って揚げてみようと思います。

そういや、ノイトリックのXLRコネクタの値段が上がってます。インターカムパワーサプライにはなくてはならない部品です。

原材料の高騰、製造業の混乱、その上円安ですから仕方のないことですが、ちょっと前の倍以上の価格には驚きました。

納期はかかりますが、中華電器で65円(送料入れても160円)のXLR3Pレセプタクルをオーダーしました。

#本業 #電子工作

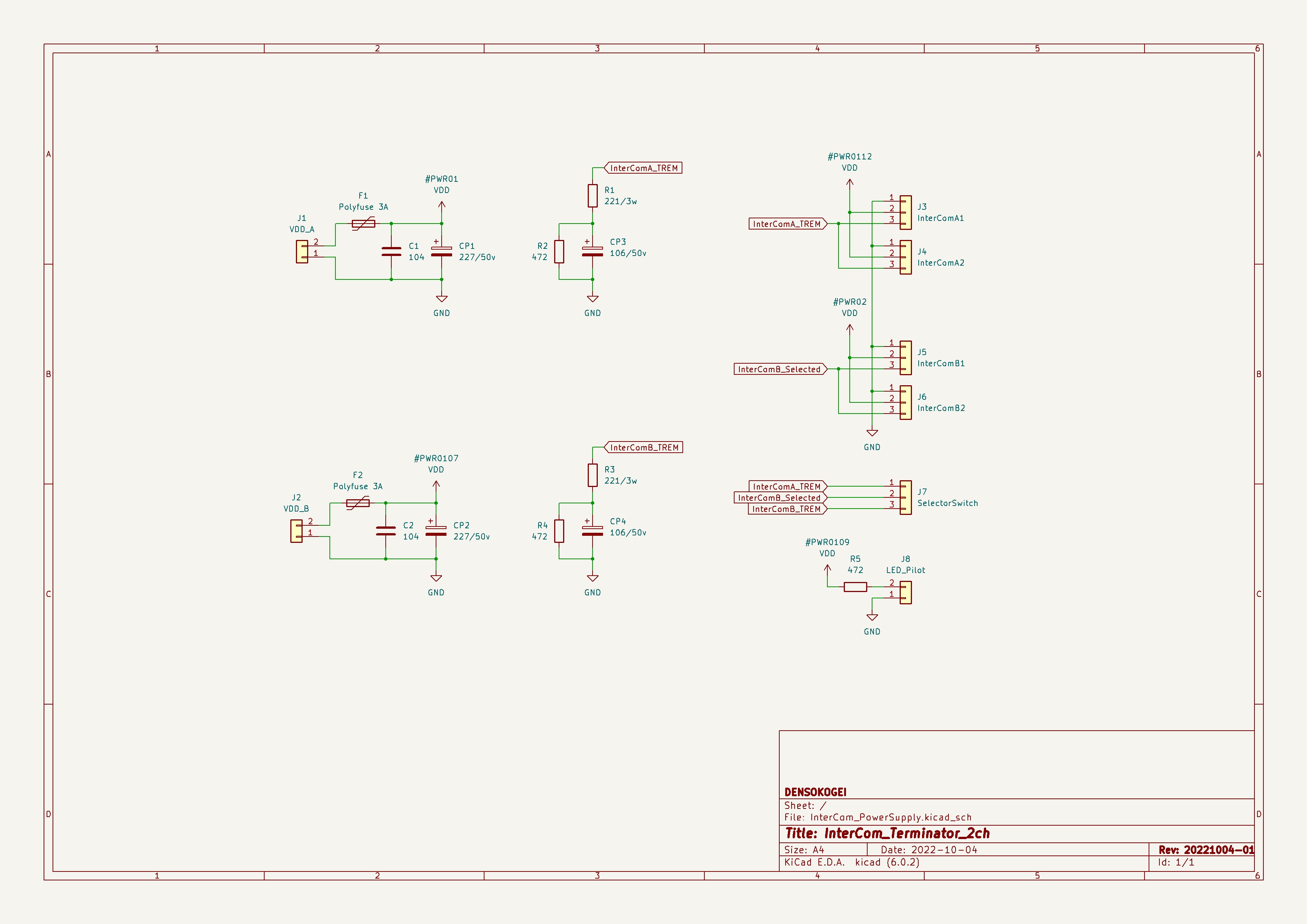

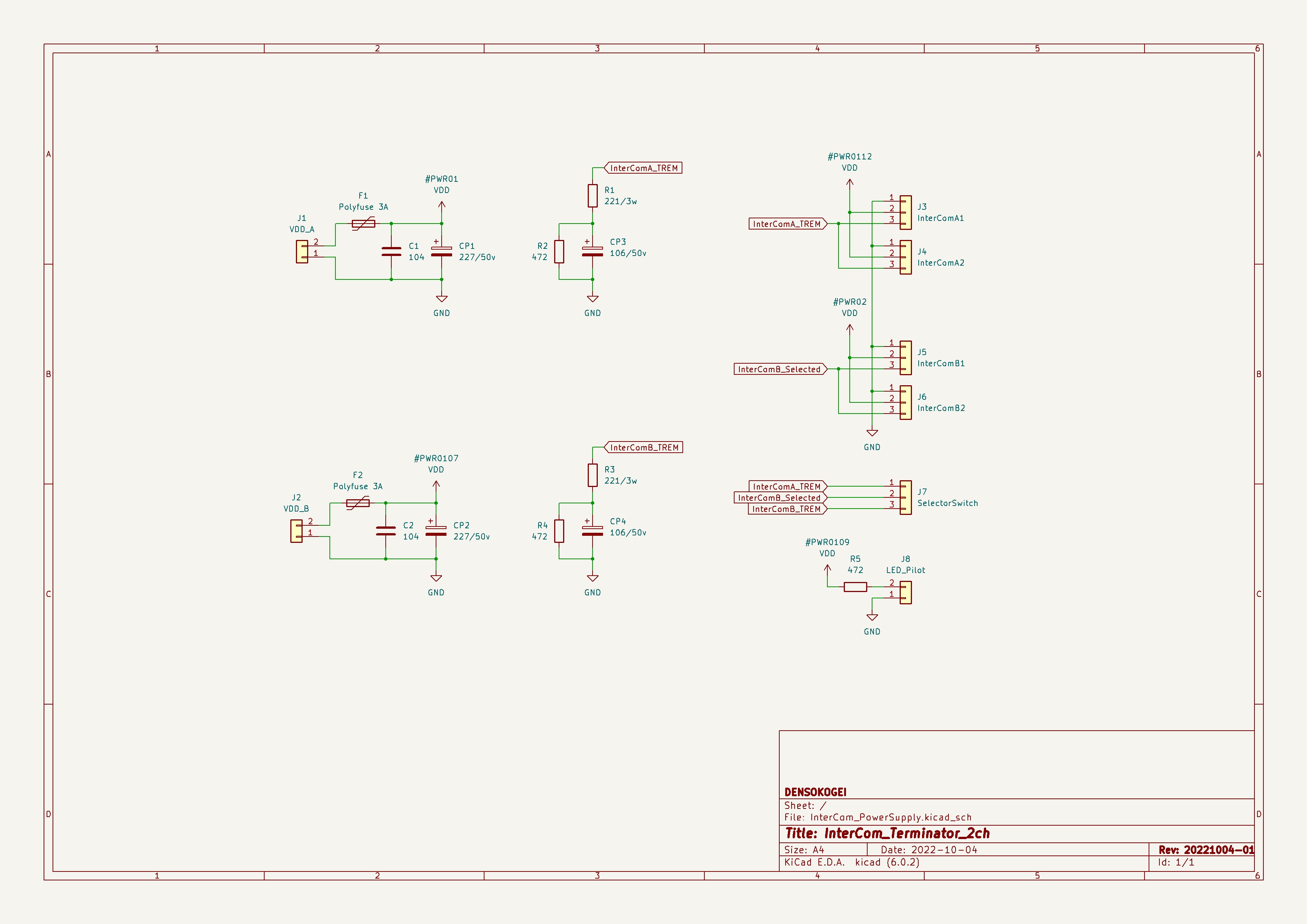

回路図を描いたので基板も描いてみました。

描いたついでに中国に発注してみました。

銅膜を2ozと厚めにして少し高くなりましたが、10枚で$62(1ozなら$48)、送料が$16、合計$78です。日本円にすると12,000円超。

感光基板の価格と手作りの手間を考えたらまだまだ安価ですが、円相場の現実を実感。

#電子工作

描いたついでに中国に発注してみました。

銅膜を2ozと厚めにして少し高くなりましたが、10枚で$62(1ozなら$48)、送料が$16、合計$78です。日本円にすると12,000円超。

感光基板の価格と手作りの手間を考えたらまだまだ安価ですが、円相場の現実を実感。

#電子工作

忘れないウチにインターカム・パワーサプライの回路図を描いてみました。

基板化する都合で電源モジュールと切替スイッチは記載しておりません。

クリアカムと称すると面倒がありそうなので、インターカム(Inter-Com)としています。

一日に1-2時間、気分転換として触るには良いネタです。

#電子工作

基板化する都合で電源モジュールと切替スイッチは記載しておりません。

クリアカムと称すると面倒がありそうなので、インターカム(Inter-Com)としています。

一日に1-2時間、気分転換として触るには良いネタです。

#電子工作

クリアカムのパワーサプライはA/B2系統としA+Bのパーティにも切り替えられるようにします。

仕組みは、AとBそれぞれにターミネーターを入れ、A+BのパーティにするならBのターミネーターを切り離してAと繋ぎます。極々ありふれたスイッチ1つで出来ます。

2系統必要なことは滅多にないけれど便利かもしれないし、コストも手間も大してかからないので、どうせ作るなら実装しておこうかなと。

#電子工作

仕組みは、AとBそれぞれにターミネーターを入れ、A+BのパーティにするならBのターミネーターを切り離してAと繋ぎます。極々ありふれたスイッチ1つで出来ます。

2系統必要なことは滅多にないけれど便利かもしれないし、コストも手間も大してかからないので、どうせ作るなら実装しておこうかなと。

#電子工作

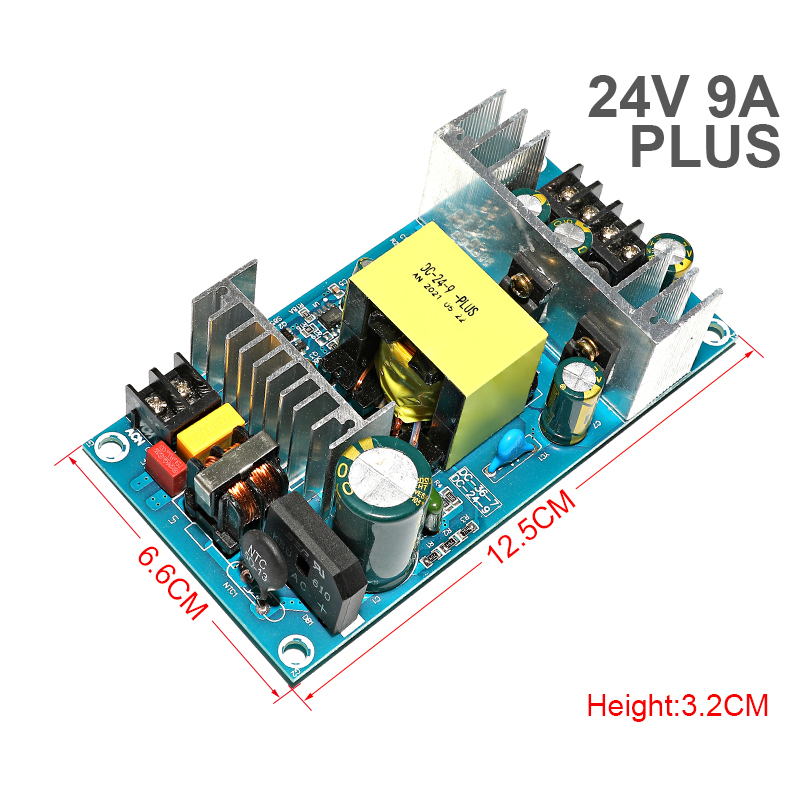

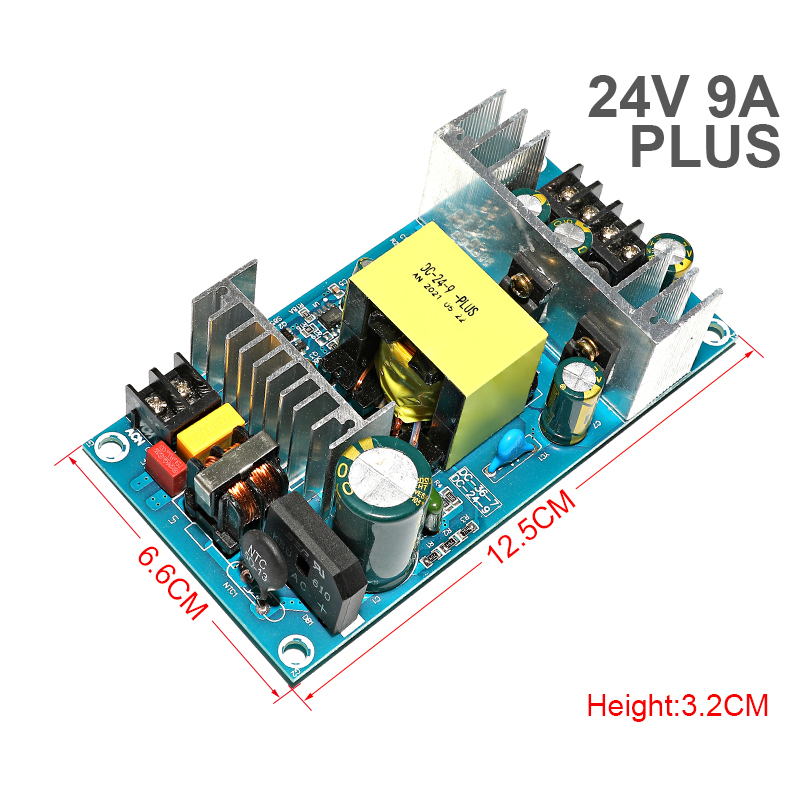

クリアカムのパワーサプライに使おうと思っている電源がコレ。

24v9Aですから219wです。

このサイズで???

以前、スクローラーを作った時に使ったデンセイ・ラムダ(現TDKラムダ)の150w電源は遥かに大きい。

時代が進んで小型化したか、性能を表す基準が違うか、どちらかなんでしょうけど、どちらでしょう。

先日購入したLED-BARでは電流過多が原因と思われる電圧低下で動作不良になった物があったことから、中華電機の電源モジュールの定格表現は日本のそれとは違う気がします。

日本製の定格は連続使用に耐えうる数値、中華電機製のは動作不良が始まる限界値と思うのがいいのかもしれません。

どちらがいいか悪いかではなく、持っている数値をどう見てどう扱うかです。基本は安全率の定義です。日本製は部品劣化を見込んで80%を実用上限とし、中華電機製は部品劣化の80%に加え安定動作のための余力60%を合わせ48%くらいで見ればいいのかな?これだと4.32Aとなり約100wです。物理的なサイズ感からしてもこの位が現実的な気がします。大雑把に言うなら、連続使用に耐えうる最大電流値を定格の半分とするのです(出力側のチョークコイルがやたら小さいのでまだ不足感はありますけど・・・)。

今回の基板は見た目がキレイです。部品配置が整っていてハンダやネジ止めが丁寧って意味ですが、性能(主に耐久性)は見た目にも表れます。この辺りに粗雑感があるなら安全率をもっと下げて使うべきでしょう。根拠を数値で表すのは無理ですけど。

正直、中華電機の電源モジュールをDMXスプリッターなどに使うのはまだ怖いです。中華製の器具にはこの親族が使われているのですから神経質になり過ぎなくてもいいのですが、以後に沢山の機器が繋がる用品、「壊れたら交換すればいいぢゃん!」で済まない用品に使っていいかは今後考えないといけません。

パワーサプライの実装では電源経路にローパスフィルタ(ハイカットフィルタ)とリセッタブルヒューズが必要です。電源モジュールのバッファコンデンサが妙に小さいので、容量の大きな電解コンデンサを簡易ローパスフィルタも兼ねて追加してみましょう。

つわけで、片手間で作れるクリアカムのパワーサプライをいじって息抜きをしています。

#電子工作

24v9Aですから219wです。

このサイズで???

以前、スクローラーを作った時に使ったデンセイ・ラムダ(現TDKラムダ)の150w電源は遥かに大きい。

時代が進んで小型化したか、性能を表す基準が違うか、どちらかなんでしょうけど、どちらでしょう。

先日購入したLED-BARでは電流過多が原因と思われる電圧低下で動作不良になった物があったことから、中華電機の電源モジュールの定格表現は日本のそれとは違う気がします。

日本製の定格は連続使用に耐えうる数値、中華電機製のは動作不良が始まる限界値と思うのがいいのかもしれません。

どちらがいいか悪いかではなく、持っている数値をどう見てどう扱うかです。基本は安全率の定義です。日本製は部品劣化を見込んで80%を実用上限とし、中華電機製は部品劣化の80%に加え安定動作のための余力60%を合わせ48%くらいで見ればいいのかな?これだと4.32Aとなり約100wです。物理的なサイズ感からしてもこの位が現実的な気がします。大雑把に言うなら、連続使用に耐えうる最大電流値を定格の半分とするのです(出力側のチョークコイルがやたら小さいのでまだ不足感はありますけど・・・)。

今回の基板は見た目がキレイです。部品配置が整っていてハンダやネジ止めが丁寧って意味ですが、性能(主に耐久性)は見た目にも表れます。この辺りに粗雑感があるなら安全率をもっと下げて使うべきでしょう。根拠を数値で表すのは無理ですけど。

正直、中華電機の電源モジュールをDMXスプリッターなどに使うのはまだ怖いです。中華製の器具にはこの親族が使われているのですから神経質になり過ぎなくてもいいのですが、以後に沢山の機器が繋がる用品、「壊れたら交換すればいいぢゃん!」で済まない用品に使っていいかは今後考えないといけません。

パワーサプライの実装では電源経路にローパスフィルタ(ハイカットフィルタ)とリセッタブルヒューズが必要です。電源モジュールのバッファコンデンサが妙に小さいので、容量の大きな電解コンデンサを簡易ローパスフィルタも兼ねて追加してみましょう。

つわけで、片手間で作れるクリアカムのパワーサプライをいじって息抜きをしています。

#電子工作

クリアカムのパワーサプライを増やそうと中華電機に部品を頼んだのですが、10月3日入荷予定の物が9月中に届いてしまいました。

早いにこしたことはないのですが、良くも悪くも到着日が予想出来ません。遥か彼方から安い送料で送られてくるので運次第なのかな?

届いたのはプラケースです。タカチ電機さんの汎用ケースを使うことが多いのですが、最近はシンプルで丈夫な製品が廃番傾向にあるため、試しに中華電機に頼んでみたのです。

中華電機で550~1,000円で販売されている汎用ケースです。見た目や寸法精度は可もなく不可もなく、価格ナリってところでしょうか。強度はもう少し欲しい気もしますけど、合わせ目に補強を入れればいいかな?

余談ですが、中華電機では同じ製品でも販売店によって単価が倍以上違うことがあります。特に低単価の小物にはこの傾向が強いのですが、単価が安いところは送料が高く、単価が高いところは送料が安いので、単価に惑わされず総額に注意するべきです。関税も注意ポイントですけど。

XLRコネクタの前にリセッタブルヒューズを入れるなどの過電流対策は必要だと思いますが、クリアカムのパワーサプライの中身はDC24vの安定化電源に抵抗2個とコンデンサ1個で構成するターミネーターを取り付けるだけです。シンプルです。

安定化電源の品質が定在ノイズの有無に直結するので出来るだけ良い物を使うべきですが、この辺りはお財布と相談ですね。

あとは、筐体を作る工作力次第。

#電子工作 #舞台の小物

早いにこしたことはないのですが、良くも悪くも到着日が予想出来ません。遥か彼方から安い送料で送られてくるので運次第なのかな?

届いたのはプラケースです。タカチ電機さんの汎用ケースを使うことが多いのですが、最近はシンプルで丈夫な製品が廃番傾向にあるため、試しに中華電機に頼んでみたのです。

中華電機で550~1,000円で販売されている汎用ケースです。見た目や寸法精度は可もなく不可もなく、価格ナリってところでしょうか。強度はもう少し欲しい気もしますけど、合わせ目に補強を入れればいいかな?

余談ですが、中華電機では同じ製品でも販売店によって単価が倍以上違うことがあります。特に低単価の小物にはこの傾向が強いのですが、単価が安いところは送料が高く、単価が高いところは送料が安いので、単価に惑わされず総額に注意するべきです。関税も注意ポイントですけど。

XLRコネクタの前にリセッタブルヒューズを入れるなどの過電流対策は必要だと思いますが、クリアカムのパワーサプライの中身はDC24vの安定化電源に抵抗2個とコンデンサ1個で構成するターミネーターを取り付けるだけです。シンプルです。

安定化電源の品質が定在ノイズの有無に直結するので出来るだけ良い物を使うべきですが、この辺りはお財布と相談ですね。

あとは、筐体を作る工作力次第。

#電子工作 #舞台の小物