全年全月27日の投稿[40件](3ページ目)

2022年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

「行燈」を作らねばなりません。

灯台の様な円筒の建物のライトアップを依頼されているのですが、歴史のある代物なので落ち着いた雰囲気にしたいと。

建築デザイン的に窓の存在感が強いのでライトアップでも窓を主張したいと。

カーテンを付けて光を透かせばいいのですが、ライトアップをしない面の窓からは出来るだけ光を漏らしたくないと。

と、なりますと、内側から窓に向けた面だけが光る「箱」をこさえねばなりません。「行燈」なワケです。

お金も手間も時間もかけられないし、どうしたものかと思案しておりますが、看板屋さんの知恵と資材を使わせてもらうことにしました。

全体を木枠で作り、光を漏らしたくない面には肉厚のターポリンを張り、光らせる面にはノボリ看板で使う生地を張ります。相手物が相手物ですから防炎素材を使わないといけませんが、看板で使う素材は余程の安物でなければ防炎素材。

ちょいと年末年始休暇を減らして製作ですねぇ。

#本業 #ガチ工作

灯台の様な円筒の建物のライトアップを依頼されているのですが、歴史のある代物なので落ち着いた雰囲気にしたいと。

建築デザイン的に窓の存在感が強いのでライトアップでも窓を主張したいと。

カーテンを付けて光を透かせばいいのですが、ライトアップをしない面の窓からは出来るだけ光を漏らしたくないと。

と、なりますと、内側から窓に向けた面だけが光る「箱」をこさえねばなりません。「行燈」なワケです。

お金も手間も時間もかけられないし、どうしたものかと思案しておりますが、看板屋さんの知恵と資材を使わせてもらうことにしました。

全体を木枠で作り、光を漏らしたくない面には肉厚のターポリンを張り、光らせる面にはノボリ看板で使う生地を張ります。相手物が相手物ですから防炎素材を使わないといけませんが、看板で使う素材は余程の安物でなければ防炎素材。

ちょいと年末年始休暇を減らして製作ですねぇ。

#本業 #ガチ工作

2022年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2022年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

鬼のデスクワーク中ですが、資料映像のレンダリング中は休憩です。

気分を切り替えるのにクリアカムのパワーサプライのケースを作っています。

ケース本体は中華電機製ですが、これを黒に塗装。ミッチャクロンを下地にしますが偉大な下地材です。凄い喰い付き。

コネクタやスイッチを取り付けるフロントとリアのパネルは3Dプリンタでプリントした物にレーザープリンタで出力した紙をラミネートしたシートを貼ります。以前もご紹介しましたが、耐水紙に印刷してツヤ無しのラミネートで挟んだ物です。これは舞台のマーキングにも使えるなかなか優れた代物ですが、ケースのパネルの装飾に使うとかなりそれっぽくなります。

#ガチ工作

気分を切り替えるのにクリアカムのパワーサプライのケースを作っています。

ケース本体は中華電機製ですが、これを黒に塗装。ミッチャクロンを下地にしますが偉大な下地材です。凄い喰い付き。

コネクタやスイッチを取り付けるフロントとリアのパネルは3Dプリンタでプリントした物にレーザープリンタで出力した紙をラミネートしたシートを貼ります。以前もご紹介しましたが、耐水紙に印刷してツヤ無しのラミネートで挟んだ物です。これは舞台のマーキングにも使えるなかなか優れた代物ですが、ケースのパネルの装飾に使うとかなりそれっぽくなります。

#ガチ工作

クリアカムのパワーサプライはA/B2系統としA+Bのパーティにも切り替えられるようにします。

仕組みは、AとBそれぞれにターミネーターを入れ、A+BのパーティにするならBのターミネーターを切り離してAと繋ぎます。極々ありふれたスイッチ1つで出来ます。

2系統必要なことは滅多にないけれど便利かもしれないし、コストも手間も大してかからないので、どうせ作るなら実装しておこうかなと。

#電子工作

仕組みは、AとBそれぞれにターミネーターを入れ、A+BのパーティにするならBのターミネーターを切り離してAと繋ぎます。極々ありふれたスイッチ1つで出来ます。

2系統必要なことは滅多にないけれど便利かもしれないし、コストも手間も大してかからないので、どうせ作るなら実装しておこうかなと。

#電子工作

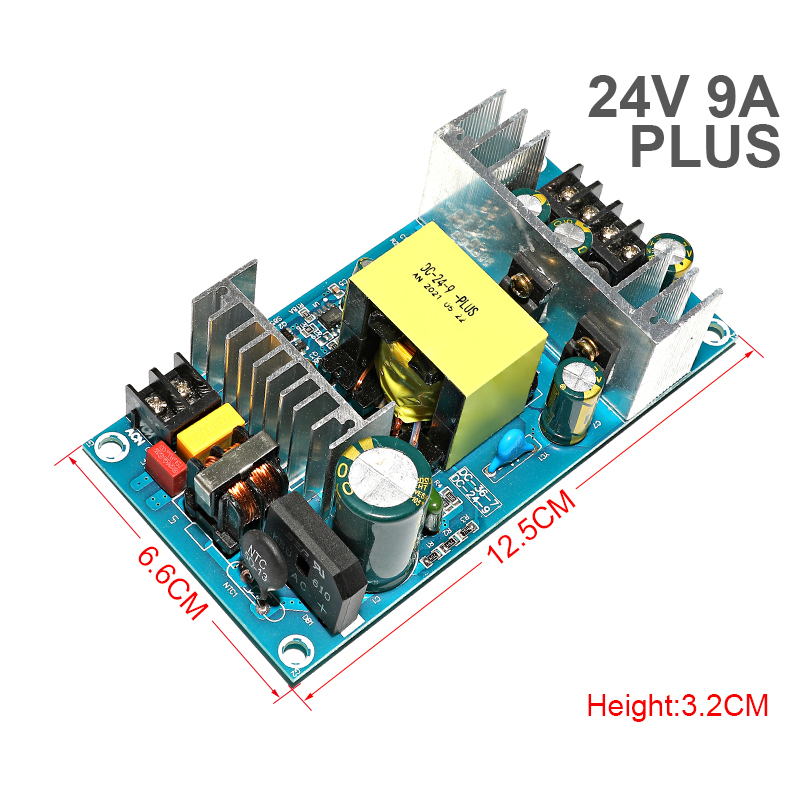

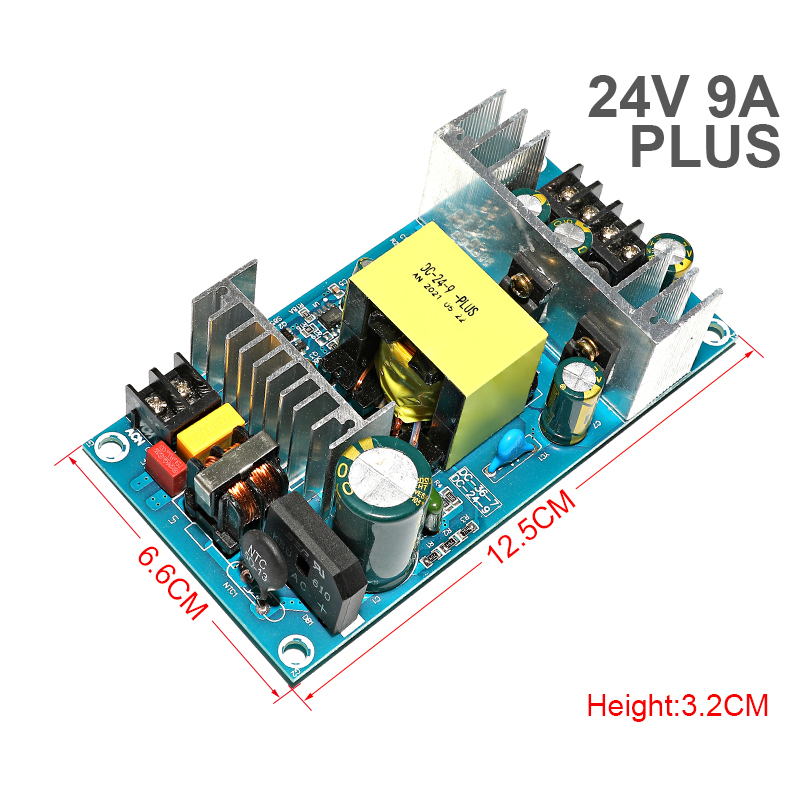

クリアカムのパワーサプライに使おうと思っている電源がコレ。

24v9Aですから219wです。

このサイズで???

以前、スクローラーを作った時に使ったデンセイ・ラムダ(現TDKラムダ)の150w電源は遥かに大きい。

時代が進んで小型化したか、性能を表す基準が違うか、どちらかなんでしょうけど、どちらでしょう。

先日購入したLED-BARでは電流過多が原因と思われる電圧低下で動作不良になった物があったことから、中華電機の電源モジュールの定格表現は日本のそれとは違う気がします。

日本製の定格は連続使用に耐えうる数値、中華電機製のは動作不良が始まる限界値と思うのがいいのかもしれません。

どちらがいいか悪いかではなく、持っている数値をどう見てどう扱うかです。基本は安全率の定義です。日本製は部品劣化を見込んで80%を実用上限とし、中華電機製は部品劣化の80%に加え安定動作のための余力60%を合わせ48%くらいで見ればいいのかな?これだと4.32Aとなり約100wです。物理的なサイズ感からしてもこの位が現実的な気がします。大雑把に言うなら、連続使用に耐えうる最大電流値を定格の半分とするのです(出力側のチョークコイルがやたら小さいのでまだ不足感はありますけど・・・)。

今回の基板は見た目がキレイです。部品配置が整っていてハンダやネジ止めが丁寧って意味ですが、性能(主に耐久性)は見た目にも表れます。この辺りに粗雑感があるなら安全率をもっと下げて使うべきでしょう。根拠を数値で表すのは無理ですけど。

正直、中華電機の電源モジュールをDMXスプリッターなどに使うのはまだ怖いです。中華製の器具にはこの親族が使われているのですから神経質になり過ぎなくてもいいのですが、以後に沢山の機器が繋がる用品、「壊れたら交換すればいいぢゃん!」で済まない用品に使っていいかは今後考えないといけません。

パワーサプライの実装では電源経路にローパスフィルタ(ハイカットフィルタ)とリセッタブルヒューズが必要です。電源モジュールのバッファコンデンサが妙に小さいので、容量の大きな電解コンデンサを簡易ローパスフィルタも兼ねて追加してみましょう。

つわけで、片手間で作れるクリアカムのパワーサプライをいじって息抜きをしています。

#電子工作

24v9Aですから219wです。

このサイズで???

以前、スクローラーを作った時に使ったデンセイ・ラムダ(現TDKラムダ)の150w電源は遥かに大きい。

時代が進んで小型化したか、性能を表す基準が違うか、どちらかなんでしょうけど、どちらでしょう。

先日購入したLED-BARでは電流過多が原因と思われる電圧低下で動作不良になった物があったことから、中華電機の電源モジュールの定格表現は日本のそれとは違う気がします。

日本製の定格は連続使用に耐えうる数値、中華電機製のは動作不良が始まる限界値と思うのがいいのかもしれません。

どちらがいいか悪いかではなく、持っている数値をどう見てどう扱うかです。基本は安全率の定義です。日本製は部品劣化を見込んで80%を実用上限とし、中華電機製は部品劣化の80%に加え安定動作のための余力60%を合わせ48%くらいで見ればいいのかな?これだと4.32Aとなり約100wです。物理的なサイズ感からしてもこの位が現実的な気がします。大雑把に言うなら、連続使用に耐えうる最大電流値を定格の半分とするのです(出力側のチョークコイルがやたら小さいのでまだ不足感はありますけど・・・)。

今回の基板は見た目がキレイです。部品配置が整っていてハンダやネジ止めが丁寧って意味ですが、性能(主に耐久性)は見た目にも表れます。この辺りに粗雑感があるなら安全率をもっと下げて使うべきでしょう。根拠を数値で表すのは無理ですけど。

正直、中華電機の電源モジュールをDMXスプリッターなどに使うのはまだ怖いです。中華製の器具にはこの親族が使われているのですから神経質になり過ぎなくてもいいのですが、以後に沢山の機器が繋がる用品、「壊れたら交換すればいいぢゃん!」で済まない用品に使っていいかは今後考えないといけません。

パワーサプライの実装では電源経路にローパスフィルタ(ハイカットフィルタ)とリセッタブルヒューズが必要です。電源モジュールのバッファコンデンサが妙に小さいので、容量の大きな電解コンデンサを簡易ローパスフィルタも兼ねて追加してみましょう。

つわけで、片手間で作れるクリアカムのパワーサプライをいじって息抜きをしています。

#電子工作

2022年8月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

mdadmに問題発生!

マウントして使えるところまで設定出来たと思ったのに、再起動したらmdadmがエラーを吐いてコンソールが起動しない。これでは手直しも出来ません。

仕方ないので最初から組み直し。

ディスクのフォーマットやRAID1の同期には半日くらいかかりますが、その他の操作は数分で終わるのでいいかなと。使い始めてからエラーになるよりマシだし。

ひょっとするとですが、裸族のカプセルホテルはクーリングがイマイチなのでサーマルプロテクトで何かあったかな?

RaspberryPiのCPU温度が70度近くになっていたので高いなぁ~とは思っていたのでが・・・

試しに外枠を外した状態で再構成をしてます。これで通れば横っ腹に大穴を空けますかね。

#サーバー #RaspberryPi

マウントして使えるところまで設定出来たと思ったのに、再起動したらmdadmがエラーを吐いてコンソールが起動しない。これでは手直しも出来ません。

仕方ないので最初から組み直し。

ディスクのフォーマットやRAID1の同期には半日くらいかかりますが、その他の操作は数分で終わるのでいいかなと。使い始めてからエラーになるよりマシだし。

ひょっとするとですが、裸族のカプセルホテルはクーリングがイマイチなのでサーマルプロテクトで何かあったかな?

RaspberryPiのCPU温度が70度近くになっていたので高いなぁ~とは思っていたのでが・・・

試しに外枠を外した状態で再構成をしてます。これで通れば横っ腹に大穴を空けますかね。

#サーバー #RaspberryPi

ソフトウェアRAIDを構成するmdadmの虎の巻を作り直しました。作成、削除、ディスクの入れ替え、ディスクをリユースするための初期化方法などです。

単に作成するだけの俺様手順を説明している情報はネットに沢山ありますが、mdadmを扱うための「そもそも」の情報は少なく、一度RAIDで使ったディスクを別環境で使うと発生しやすい/dev/md127問題の対処方法などは見つかり難かったりします。

ネットの情報に頼らずman(Linuxの中にある電子マニュアル)を熟読しなさいって話ではありますが、これはLinuxを十分に理解している人に向けた覚書であり、初級者にとっては草書体で書かれた巻物にも等しい存在です。

理解した体でネットに情報を書くなら自分が理解してきた起承転結に基づいて書いて欲しいものです。「結」しか書かれていないのがほとんどなので、コピペで動けばいいけど、試行錯誤の参考にならんのです。言い方は悪いですが、有益な情報が隠れてしまうからゴミ情報を増やすなと言いたい。

今は虎の巻の検証作業をしています。数年後の自分が参加にできるモノを作っておかないといけません。

ついでにexim4の虎の巻もまとめました。これはメールエージェントです。postfixほど多芸ではありませんが、軽いし基本的なことは十分に出来ます。

postfix同様にクライアント向けのメールサーバーとして機能させることも出来ますが、ユーザーにとってのOutlookやThenderbirdよろしく、サーバーがメールを送信するメールクライアントの様に構成することも出来ます。

サーバー管理はログを読んでコンディションを知るのが基本ですが、サーバーからのお知らせメールが普段使いのメールに転送されると便利です。こういったメールをログメールやアラートメールと呼びますが、exim4はこれらの扱いに丁度いいのです。

人様にお見せできるレベルの虎の巻は簡単に書けませんが、将来の自分向けたマニュアルを書いておくことは有益だと思います。

#サーバー

単に作成するだけの俺様手順を説明している情報はネットに沢山ありますが、mdadmを扱うための「そもそも」の情報は少なく、一度RAIDで使ったディスクを別環境で使うと発生しやすい/dev/md127問題の対処方法などは見つかり難かったりします。

ネットの情報に頼らずman(Linuxの中にある電子マニュアル)を熟読しなさいって話ではありますが、これはLinuxを十分に理解している人に向けた覚書であり、初級者にとっては草書体で書かれた巻物にも等しい存在です。

理解した体でネットに情報を書くなら自分が理解してきた起承転結に基づいて書いて欲しいものです。「結」しか書かれていないのがほとんどなので、コピペで動けばいいけど、試行錯誤の参考にならんのです。言い方は悪いですが、有益な情報が隠れてしまうからゴミ情報を増やすなと言いたい。

今は虎の巻の検証作業をしています。数年後の自分が参加にできるモノを作っておかないといけません。

ついでにexim4の虎の巻もまとめました。これはメールエージェントです。postfixほど多芸ではありませんが、軽いし基本的なことは十分に出来ます。

postfix同様にクライアント向けのメールサーバーとして機能させることも出来ますが、ユーザーにとってのOutlookやThenderbirdよろしく、サーバーがメールを送信するメールクライアントの様に構成することも出来ます。

サーバー管理はログを読んでコンディションを知るのが基本ですが、サーバーからのお知らせメールが普段使いのメールに転送されると便利です。こういったメールをログメールやアラートメールと呼びますが、exim4はこれらの扱いに丁度いいのです。

人様にお見せできるレベルの虎の巻は簡単に書けませんが、将来の自分向けたマニュアルを書いておくことは有益だと思います。

#サーバー

2022年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

パワーLEDに先が見えてきたところですが、LHQの代替機材も作れんぢゃね?

今回はφ8mmの単色3wLEDにφ13mmのレンズを被せています。出来るだけ薄い筐体で必要なナマ明かりを確保することが優先課題なので大柄になりがちなフルカラーLEDやリフレクタータイプのレンズを避けただけですが、この延長線でマーブルタイプのカラーミックスLEDバー作ったらLHQの代わりになるんぢゃないかと。発光部を見せないならマーブルタイプでも同じことだし、発熱点が集中しないので作りやすい。

今回のレンズは収差によって半減角の周囲に色温度の低いエリアが出来てしまいますが、4in1などのフルカラーLEDでよくあるエッジの色ムラと比べたら特筆する支障でもありません。それに、LHQの代替にするにはどんなレンズを使っても拡散フィルタやバウンサーを使ってエッジの減光変化を柔らかくしなければなりませんので、発光部を細く作れる今回のφ13mmレンズは悪くないと思うのです。何と言っても安いし軽いし。

また、薄く作れるならカマチに並べるフットライトとしても私好みです。

まずは今の製品を完成させるべきですが、これらのことも考えながら進めるべきでしょう。

#LED #照明器具

今回はφ8mmの単色3wLEDにφ13mmのレンズを被せています。出来るだけ薄い筐体で必要なナマ明かりを確保することが優先課題なので大柄になりがちなフルカラーLEDやリフレクタータイプのレンズを避けただけですが、この延長線でマーブルタイプのカラーミックスLEDバー作ったらLHQの代わりになるんぢゃないかと。発光部を見せないならマーブルタイプでも同じことだし、発熱点が集中しないので作りやすい。

今回のレンズは収差によって半減角の周囲に色温度の低いエリアが出来てしまいますが、4in1などのフルカラーLEDでよくあるエッジの色ムラと比べたら特筆する支障でもありません。それに、LHQの代替にするにはどんなレンズを使っても拡散フィルタやバウンサーを使ってエッジの減光変化を柔らかくしなければなりませんので、発光部を細く作れる今回のφ13mmレンズは悪くないと思うのです。何と言っても安いし軽いし。

また、薄く作れるならカマチに並べるフットライトとしても私好みです。

まずは今の製品を完成させるべきですが、これらのことも考えながら進めるべきでしょう。

#LED #照明器具

パワーLEDをリフローして秋月さんのドライバ基板で点灯させました。

単色の3w品はかなり明るく、LEDの樹脂部品の変形もありませんので思ったよりも良好な照射をしています。

30度のレンズを取り付けた5発が2m離れた位置で中心150Lx。期待値は200Lxだったので足りませんが、電流値を調整すれば180Lxくらいまで上げられそうな気もします。

課題は明るさを増して個体ムラを軽減することです。実作業はLEDに送り込む電流値の調整となります。半導体は付加電圧に入力電流が単純比例しないために半導体と呼ばれますがLEDもその部類です。LEDの明るさは主に入力電流に比例しますが、電圧特性が個体によってバラつきがあるくせに入力電流は付加電圧によって増減します。制御回路は電流を計測してフィードバック制御してはいますが、電流の計測も結局は電圧の計測なので累積誤差は決して少なくありません。設計値のままの部品で回路を組んでもある程度の範囲には収まるのですが10%くらいの照度差は発生するようです(抵抗やコンデンサの誤差は5%程度あるので当たり前?)。なので、最後は人の手で計測して調整できるようにしなければなりません。

さて、どうしよう!?

追記

気になったので再計測。

同条件で260Lx出ている・・・十分に期待値なのでホッとしましたが、なんで100Lxもアップ?

考えられるのは温度。

昨日のチェックはリフローの熱が完全に抜ける前に実施したと言ってもいい。アルミアングルをヒートシンクにしているけど冷却不足かも。制御回路には気になる発熱が無いので無関係だと思う。

しばらく点灯して十分に熱を持たせて再計測します。

追記・・・30分後

ヒートシンクが十分に温まったところで計測。

照度258Lx。

わずかに下がったけれど計測の誤差レベルでしょう。十分に期待値が出ているので細かい調整は考えないことにします。

アルミアングルは温まっても素手で握っていられる程度なので、筐体放熱だけで足りそうな気がします。触った感じ、昨日よりも低い気がしなくもないけど・・・

これなら実試作を始めてもいいので、基板を設計して中国に発注しますかね。

LED基板も制御基板もアルミの片面基板にしましょう。短絡を避けるために基板の周囲にパターンの余白を大きめにとる必要がありますが、基板を筐体やヒートシンクに直付け出来るなど、クーリングの処理にメリットがあります。それに、国内でアルミ基板を作ると樹脂基板の数倍の価格になるのに対し中国ではほんの数割しか違いません。クーリングの機構が簡単になるならアルミ基板を用いた方が全体としては安く仕上がります。

#電子工作 #LED

単色の3w品はかなり明るく、LEDの樹脂部品の変形もありませんので思ったよりも良好な照射をしています。

30度のレンズを取り付けた5発が2m離れた位置で中心150Lx。期待値は200Lxだったので足りませんが、電流値を調整すれば180Lxくらいまで上げられそうな気もします。

課題は明るさを増して個体ムラを軽減することです。実作業はLEDに送り込む電流値の調整となります。半導体は付加電圧に入力電流が単純比例しないために半導体と呼ばれますがLEDもその部類です。LEDの明るさは主に入力電流に比例しますが、電圧特性が個体によってバラつきがあるくせに入力電流は付加電圧によって増減します。制御回路は電流を計測してフィードバック制御してはいますが、電流の計測も結局は電圧の計測なので累積誤差は決して少なくありません。設計値のままの部品で回路を組んでもある程度の範囲には収まるのですが10%くらいの照度差は発生するようです(抵抗やコンデンサの誤差は5%程度あるので当たり前?)。なので、最後は人の手で計測して調整できるようにしなければなりません。

さて、どうしよう!?

追記

気になったので再計測。

同条件で260Lx出ている・・・十分に期待値なのでホッとしましたが、なんで100Lxもアップ?

考えられるのは温度。

昨日のチェックはリフローの熱が完全に抜ける前に実施したと言ってもいい。アルミアングルをヒートシンクにしているけど冷却不足かも。制御回路には気になる発熱が無いので無関係だと思う。

しばらく点灯して十分に熱を持たせて再計測します。

追記・・・30分後

ヒートシンクが十分に温まったところで計測。

照度258Lx。

わずかに下がったけれど計測の誤差レベルでしょう。十分に期待値が出ているので細かい調整は考えないことにします。

アルミアングルは温まっても素手で握っていられる程度なので、筐体放熱だけで足りそうな気がします。触った感じ、昨日よりも低い気がしなくもないけど・・・

これなら実試作を始めてもいいので、基板を設計して中国に発注しますかね。

LED基板も制御基板もアルミの片面基板にしましょう。短絡を避けるために基板の周囲にパターンの余白を大きめにとる必要がありますが、基板を筐体やヒートシンクに直付け出来るなど、クーリングの処理にメリットがあります。それに、国内でアルミ基板を作ると樹脂基板の数倍の価格になるのに対し中国ではほんの数割しか違いません。クーリングの機構が簡単になるならアルミ基板を用いた方が全体としては安く仕上がります。

#電子工作 #LED

2022年5月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

テストピースでの条件出しは見えたので、昨日から本データで間数マーカーの仮刷りを始めました。カスの対策で手を焼いてはいるものの、全体としては思った以上に良い仕上がり。今は仮刷りの2刷目です。目下の相手物は文字が書かれた上蓋ですが、16〜20時間かかるので条件を追い込みきるまで日数がかかりそうです。

#工具や資材

#工具や資材