2022年9月の投稿[29件]

2022年9月29日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

真夏の倉庫で保管することを考えると、3Dプリンタで機材を作るにはABSを使うべきです。

ただ、ABSは難接着物です。専用接着剤でABS同士を接着(溶着)すると強く着くのですが、別素材と接着する場合は接着剤を吟味しないといけません。

今回はABSでパネルをプリントしラミネートした印刷物を装飾として貼りますが、ラミネートフィルムはポリエステルなので難接着物ではないものの接着は苦手な部類です。

この場合はスーパーXハイパーワイドが良いようですが、素材に合った接着剤を選ぶことはとても大切です。

#ガチ工作

ただ、ABSは難接着物です。専用接着剤でABS同士を接着(溶着)すると強く着くのですが、別素材と接着する場合は接着剤を吟味しないといけません。

今回はABSでパネルをプリントしラミネートした印刷物を装飾として貼りますが、ラミネートフィルムはポリエステルなので難接着物ではないものの接着は苦手な部類です。

この場合はスーパーXハイパーワイドが良いようですが、素材に合った接着剤を選ぶことはとても大切です。

#ガチ工作

2022年9月27日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

鬼のデスクワーク中ですが、資料映像のレンダリング中は休憩です。

気分を切り替えるのにクリアカムのパワーサプライのケースを作っています。

ケース本体は中華電機製ですが、これを黒に塗装。ミッチャクロンを下地にしますが偉大な下地材です。凄い喰い付き。

コネクタやスイッチを取り付けるフロントとリアのパネルは3Dプリンタでプリントした物にレーザープリンタで出力した紙をラミネートしたシートを貼ります。以前もご紹介しましたが、耐水紙に印刷してツヤ無しのラミネートで挟んだ物です。これは舞台のマーキングにも使えるなかなか優れた代物ですが、ケースのパネルの装飾に使うとかなりそれっぽくなります。

#ガチ工作

気分を切り替えるのにクリアカムのパワーサプライのケースを作っています。

ケース本体は中華電機製ですが、これを黒に塗装。ミッチャクロンを下地にしますが偉大な下地材です。凄い喰い付き。

コネクタやスイッチを取り付けるフロントとリアのパネルは3Dプリンタでプリントした物にレーザープリンタで出力した紙をラミネートしたシートを貼ります。以前もご紹介しましたが、耐水紙に印刷してツヤ無しのラミネートで挟んだ物です。これは舞台のマーキングにも使えるなかなか優れた代物ですが、ケースのパネルの装飾に使うとかなりそれっぽくなります。

#ガチ工作

クリアカムのパワーサプライはA/B2系統としA+Bのパーティにも切り替えられるようにします。

仕組みは、AとBそれぞれにターミネーターを入れ、A+BのパーティにするならBのターミネーターを切り離してAと繋ぎます。極々ありふれたスイッチ1つで出来ます。

2系統必要なことは滅多にないけれど便利かもしれないし、コストも手間も大してかからないので、どうせ作るなら実装しておこうかなと。

#電子工作

仕組みは、AとBそれぞれにターミネーターを入れ、A+BのパーティにするならBのターミネーターを切り離してAと繋ぎます。極々ありふれたスイッチ1つで出来ます。

2系統必要なことは滅多にないけれど便利かもしれないし、コストも手間も大してかからないので、どうせ作るなら実装しておこうかなと。

#電子工作

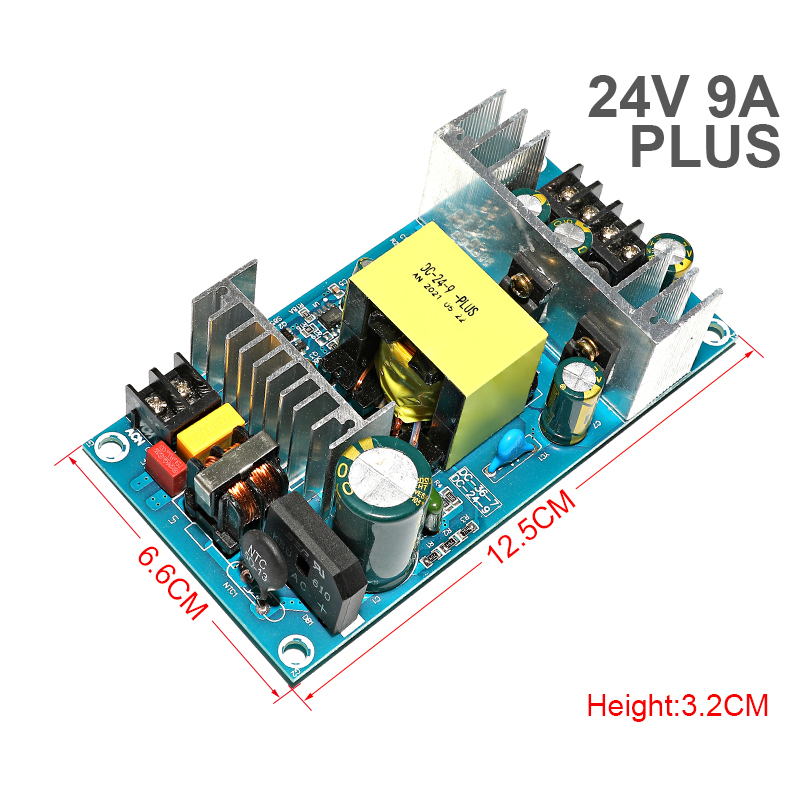

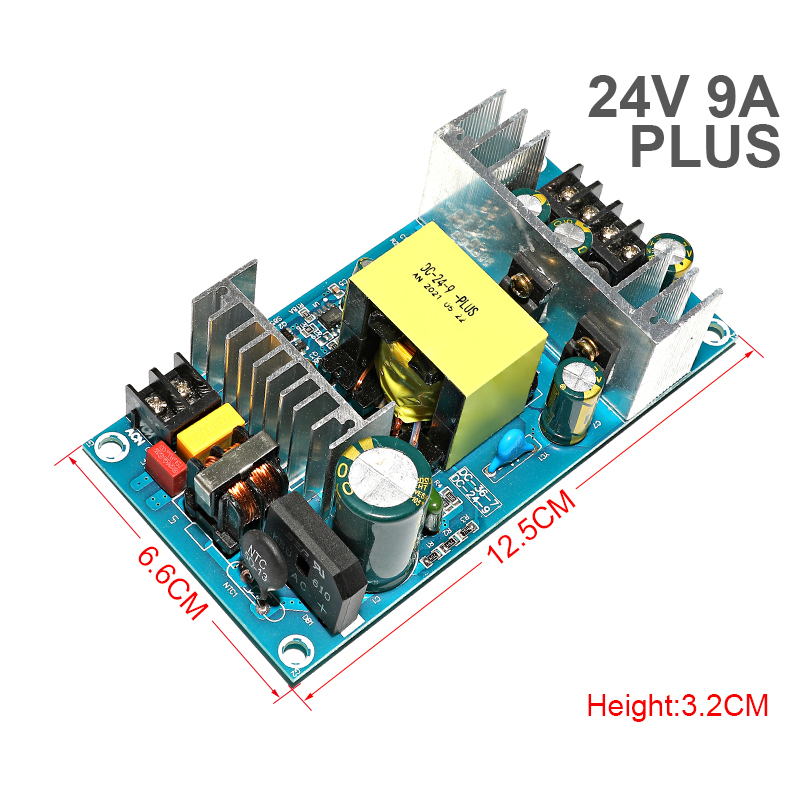

クリアカムのパワーサプライに使おうと思っている電源がコレ。

24v9Aですから219wです。

このサイズで???

以前、スクローラーを作った時に使ったデンセイ・ラムダ(現TDKラムダ)の150w電源は遥かに大きい。

時代が進んで小型化したか、性能を表す基準が違うか、どちらかなんでしょうけど、どちらでしょう。

先日購入したLED-BARでは電流過多が原因と思われる電圧低下で動作不良になった物があったことから、中華電機の電源モジュールの定格表現は日本のそれとは違う気がします。

日本製の定格は連続使用に耐えうる数値、中華電機製のは動作不良が始まる限界値と思うのがいいのかもしれません。

どちらがいいか悪いかではなく、持っている数値をどう見てどう扱うかです。基本は安全率の定義です。日本製は部品劣化を見込んで80%を実用上限とし、中華電機製は部品劣化の80%に加え安定動作のための余力60%を合わせ48%くらいで見ればいいのかな?これだと4.32Aとなり約100wです。物理的なサイズ感からしてもこの位が現実的な気がします。大雑把に言うなら、連続使用に耐えうる最大電流値を定格の半分とするのです(出力側のチョークコイルがやたら小さいのでまだ不足感はありますけど・・・)。

今回の基板は見た目がキレイです。部品配置が整っていてハンダやネジ止めが丁寧って意味ですが、性能(主に耐久性)は見た目にも表れます。この辺りに粗雑感があるなら安全率をもっと下げて使うべきでしょう。根拠を数値で表すのは無理ですけど。

正直、中華電機の電源モジュールをDMXスプリッターなどに使うのはまだ怖いです。中華製の器具にはこの親族が使われているのですから神経質になり過ぎなくてもいいのですが、以後に沢山の機器が繋がる用品、「壊れたら交換すればいいぢゃん!」で済まない用品に使っていいかは今後考えないといけません。

パワーサプライの実装では電源経路にローパスフィルタ(ハイカットフィルタ)とリセッタブルヒューズが必要です。電源モジュールのバッファコンデンサが妙に小さいので、容量の大きな電解コンデンサを簡易ローパスフィルタも兼ねて追加してみましょう。

つわけで、片手間で作れるクリアカムのパワーサプライをいじって息抜きをしています。

#電子工作

24v9Aですから219wです。

このサイズで???

以前、スクローラーを作った時に使ったデンセイ・ラムダ(現TDKラムダ)の150w電源は遥かに大きい。

時代が進んで小型化したか、性能を表す基準が違うか、どちらかなんでしょうけど、どちらでしょう。

先日購入したLED-BARでは電流過多が原因と思われる電圧低下で動作不良になった物があったことから、中華電機の電源モジュールの定格表現は日本のそれとは違う気がします。

日本製の定格は連続使用に耐えうる数値、中華電機製のは動作不良が始まる限界値と思うのがいいのかもしれません。

どちらがいいか悪いかではなく、持っている数値をどう見てどう扱うかです。基本は安全率の定義です。日本製は部品劣化を見込んで80%を実用上限とし、中華電機製は部品劣化の80%に加え安定動作のための余力60%を合わせ48%くらいで見ればいいのかな?これだと4.32Aとなり約100wです。物理的なサイズ感からしてもこの位が現実的な気がします。大雑把に言うなら、連続使用に耐えうる最大電流値を定格の半分とするのです(出力側のチョークコイルがやたら小さいのでまだ不足感はありますけど・・・)。

今回の基板は見た目がキレイです。部品配置が整っていてハンダやネジ止めが丁寧って意味ですが、性能(主に耐久性)は見た目にも表れます。この辺りに粗雑感があるなら安全率をもっと下げて使うべきでしょう。根拠を数値で表すのは無理ですけど。

正直、中華電機の電源モジュールをDMXスプリッターなどに使うのはまだ怖いです。中華製の器具にはこの親族が使われているのですから神経質になり過ぎなくてもいいのですが、以後に沢山の機器が繋がる用品、「壊れたら交換すればいいぢゃん!」で済まない用品に使っていいかは今後考えないといけません。

パワーサプライの実装では電源経路にローパスフィルタ(ハイカットフィルタ)とリセッタブルヒューズが必要です。電源モジュールのバッファコンデンサが妙に小さいので、容量の大きな電解コンデンサを簡易ローパスフィルタも兼ねて追加してみましょう。

つわけで、片手間で作れるクリアカムのパワーサプライをいじって息抜きをしています。

#電子工作

2022年9月26日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

クリアカムのパワーサプライを増やそうと中華電機に部品を頼んだのですが、10月3日入荷予定の物が9月中に届いてしまいました。

早いにこしたことはないのですが、良くも悪くも到着日が予想出来ません。遥か彼方から安い送料で送られてくるので運次第なのかな?

届いたのはプラケースです。タカチ電機さんの汎用ケースを使うことが多いのですが、最近はシンプルで丈夫な製品が廃番傾向にあるため、試しに中華電機に頼んでみたのです。

中華電機で550~1,000円で販売されている汎用ケースです。見た目や寸法精度は可もなく不可もなく、価格ナリってところでしょうか。強度はもう少し欲しい気もしますけど、合わせ目に補強を入れればいいかな?

余談ですが、中華電機では同じ製品でも販売店によって単価が倍以上違うことがあります。特に低単価の小物にはこの傾向が強いのですが、単価が安いところは送料が高く、単価が高いところは送料が安いので、単価に惑わされず総額に注意するべきです。関税も注意ポイントですけど。

XLRコネクタの前にリセッタブルヒューズを入れるなどの過電流対策は必要だと思いますが、クリアカムのパワーサプライの中身はDC24vの安定化電源に抵抗2個とコンデンサ1個で構成するターミネーターを取り付けるだけです。シンプルです。

安定化電源の品質が定在ノイズの有無に直結するので出来るだけ良い物を使うべきですが、この辺りはお財布と相談ですね。

あとは、筐体を作る工作力次第。

#電子工作 #舞台の小物

早いにこしたことはないのですが、良くも悪くも到着日が予想出来ません。遥か彼方から安い送料で送られてくるので運次第なのかな?

届いたのはプラケースです。タカチ電機さんの汎用ケースを使うことが多いのですが、最近はシンプルで丈夫な製品が廃番傾向にあるため、試しに中華電機に頼んでみたのです。

中華電機で550~1,000円で販売されている汎用ケースです。見た目や寸法精度は可もなく不可もなく、価格ナリってところでしょうか。強度はもう少し欲しい気もしますけど、合わせ目に補強を入れればいいかな?

余談ですが、中華電機では同じ製品でも販売店によって単価が倍以上違うことがあります。特に低単価の小物にはこの傾向が強いのですが、単価が安いところは送料が高く、単価が高いところは送料が安いので、単価に惑わされず総額に注意するべきです。関税も注意ポイントですけど。

XLRコネクタの前にリセッタブルヒューズを入れるなどの過電流対策は必要だと思いますが、クリアカムのパワーサプライの中身はDC24vの安定化電源に抵抗2個とコンデンサ1個で構成するターミネーターを取り付けるだけです。シンプルです。

安定化電源の品質が定在ノイズの有無に直結するので出来るだけ良い物を使うべきですが、この辺りはお財布と相談ですね。

あとは、筐体を作る工作力次第。

#電子工作 #舞台の小物

先日Googleマップを使っていて疑問がありました。

高速道路を使って現場に向かっていたのですが事故で通行止め。現場に支障はなかったものの30分ほど遅刻。

ただ、Googleマップには通行止め表示はなく、高速道路を使ってあと何分と表示が出ていました。

道路公団とGoogleマップがリンクしていないので通行止めの表示が無いのは理解出来るのですが、所要時間が出ていることが不思議。

#雑談

高速道路を使って現場に向かっていたのですが事故で通行止め。現場に支障はなかったものの30分ほど遅刻。

ただ、Googleマップには通行止め表示はなく、高速道路を使ってあと何分と表示が出ていました。

道路公団とGoogleマップがリンクしていないので通行止めの表示が無いのは理解出来るのですが、所要時間が出ていることが不思議。

#雑談

2022年9月25日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

久しぶりに本業が過密。

7週間に渡る毎週末、事前段取りがガッツリのディナーショーやオペラやバレエが続いています。お仕事を頂けるのはありがたいのですが、体力が保つかな?

アタマを本業に全振りしてるので工作は暫くお休みするしかありません。現実逃避でなにかに手を付けるかもしれませんけどね。

#本業

7週間に渡る毎週末、事前段取りがガッツリのディナーショーやオペラやバレエが続いています。お仕事を頂けるのはありがたいのですが、体力が保つかな?

アタマを本業に全振りしてるので工作は暫くお休みするしかありません。現実逃避でなにかに手を付けるかもしれませんけどね。

#本業

2022年9月20日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

自動車のEV化って話がよく出ますが、EVを褒めちぎっている意識高い系の方々はEVに使う電力が送電線から無尽蔵に沸いてくるモノと思っているような気がします。

燃料を消費するなら大規模な発電所で用いた方が効率が良く環境負荷が少ないって話は理解出来るのですが、EV化は消費するエネルギーの形態が変わるだけで総量が減る話ではありません。社会が消費するエネルギーの内、自動車が消費するエネルギーが極僅かなら構わないのですが、普通に考えたら電力インフラへの要求量は目に見えて増えるワケで、今年の春頃には盛夏時期の電力不足が懸念されたのに大丈夫なの?って疑問が生じます。

環境負荷が減るのはヨシとしても、電力インフラを考慮せずにヨシとするなら単なるバカです。

#雑談

燃料を消費するなら大規模な発電所で用いた方が効率が良く環境負荷が少ないって話は理解出来るのですが、EV化は消費するエネルギーの形態が変わるだけで総量が減る話ではありません。社会が消費するエネルギーの内、自動車が消費するエネルギーが極僅かなら構わないのですが、普通に考えたら電力インフラへの要求量は目に見えて増えるワケで、今年の春頃には盛夏時期の電力不足が懸念されたのに大丈夫なの?って疑問が生じます。

環境負荷が減るのはヨシとしても、電力インフラを考慮せずにヨシとするなら単なるバカです。

#雑談

2022年9月18日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

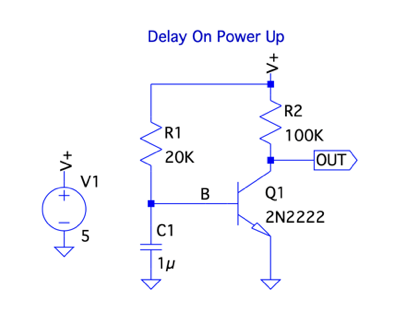

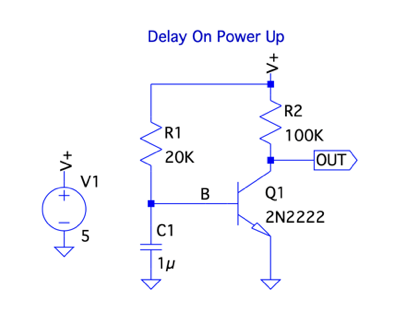

電源の投入を遅らせる方法は「オン・ディレイ」と呼ばれる方法だそうです。

「QC Connect」

簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。

主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5~1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。

回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん?コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k~100kΩかな?

リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。

ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな?

この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。

#電子工作

「QC Connect」

簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。

主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5~1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。

回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん?コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k~100kΩかな?

リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。

ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな?

この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。

#電子工作

このところ現場続きで先の現場の準備もままならないところですが、気分転換で少しづつやってます。

GPIOに繋げたテスト用のLEDを目視した範囲なので確実とは言えませんが、act_ledはカーネルの動作中を表す信号として使えそうです。

pwr_ledとact_ledの挙動ですが、通電直後(再起動では一度終了した時)はデフォルト設定に戻っており電源パイロットとSDカードのアクセスランプとなっていますが、カーネルが起動して各種ドライバが読み込まれる前にcmdline.txtに書かれた設定がされます。GPIOも通電直後は初期化されており、Hi-ZかGNDになっているようでHは出力しません。

つまり、act_ledをdefault-onにしてGPIOにオーバーライトすればカーネルが起動している時に点灯するLED、すなわちカーネルが起動していることを表す信号となるようです。

電源が入った直後は端子の状態は不安定ですからワンショットが出るかもしれませんけどね。

ならば、この信号を受けてUSBポートの電源を入り切りするようにすればいい。

GPIOの信号を抵抗とコンデンサの時定数回路で受けて起動時ノイズの除去と遅延(0.5秒前後)を与え、シュミットトリガを通してヒステリンス特性とし、トランジスタを介してリレーを動かします。

USBポートの電源は、ケースからの出力にキーストーンモジュールを使っていますので、バラシてケーブルを割り込ませます。

懸念は、このオフ時間でUSBハブが再起動リセットされるかです。3-4秒はあるので行けると思いますが、確実なリセットになるかは試さないとわかりません。

#RaspberryPi

GPIOに繋げたテスト用のLEDを目視した範囲なので確実とは言えませんが、act_ledはカーネルの動作中を表す信号として使えそうです。

pwr_ledとact_ledの挙動ですが、通電直後(再起動では一度終了した時)はデフォルト設定に戻っており電源パイロットとSDカードのアクセスランプとなっていますが、カーネルが起動して各種ドライバが読み込まれる前にcmdline.txtに書かれた設定がされます。GPIOも通電直後は初期化されており、Hi-ZかGNDになっているようでHは出力しません。

つまり、act_ledをdefault-onにしてGPIOにオーバーライトすればカーネルが起動している時に点灯するLED、すなわちカーネルが起動していることを表す信号となるようです。

電源が入った直後は端子の状態は不安定ですからワンショットが出るかもしれませんけどね。

ならば、この信号を受けてUSBポートの電源を入り切りするようにすればいい。

GPIOの信号を抵抗とコンデンサの時定数回路で受けて起動時ノイズの除去と遅延(0.5秒前後)を与え、シュミットトリガを通してヒステリンス特性とし、トランジスタを介してリレーを動かします。

USBポートの電源は、ケースからの出力にキーストーンモジュールを使っていますので、バラシてケーブルを割り込ませます。

懸念は、このオフ時間でUSBハブが再起動リセットされるかです。3-4秒はあるので行けると思いますが、確実なリセットになるかは試さないとわかりません。

#RaspberryPi