2022年9月18日の投稿[2件]

電源の投入を遅らせる方法は「オン・ディレイ」と呼ばれる方法だそうです。

「QC Connect」

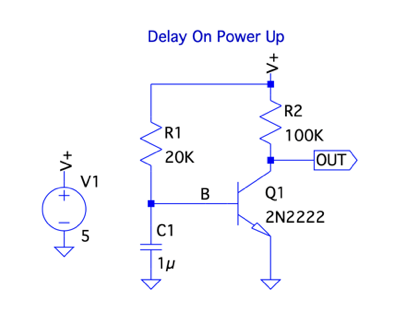

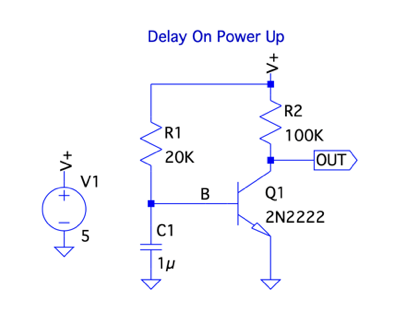

簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。

主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5~1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。

回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん?コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k~100kΩかな?

リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。

ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな?

この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。

#電子工作

「QC Connect」

簡単な回路ですが、トランジスタの電気特性の裏をかいたような動作なので分かりにくいかも。肝は、トランジスタのベース端子の飽和電圧です。回路図にある2N2222も汎用品のレジェンド2SC1815もそうですが、ベースに一定以上の電圧(飽和電圧)が印加されないと通電しません。ダイオードの親戚ですから考えてみれば当然です。抵抗20kΩとコンデンサ1uFで構成される時定数回路においてコンデンサの電圧が0.6vになるまでの待ち時間をディレイタイムとしているのです。

主目的は通電直後のノイズ除去です。GPIOがHレベルを0.5~1.0秒以上維持した場合にのみリレーがONになるなら、通電直後の意図しない信号やノイズを排除出来るハズです。

回路図の20kΩと1uFの時定数は0.02秒(20msec)ですから、概算なら電圧比を掛けて2.4msecです。33kΩと22uFだと時定数は0.726秒ですから、電圧比を掛けて132msec。もっと欲しい気もするけどこんなもん?コンデンサを表面実装の小型品にするために10uFを上限とするなら68k~100kΩかな?

リレーはフリーホイールダイオードと共に回路図のR2の位置に配置です。

ただ、時定数のコンデンサを小さくするとR1の抵抗値が大きくなりベース電流が少なくなってリレーをドライブする電流が不足するので、トランジスタはGRグレードをダーリントン接続にした方がいいのかな?

この辺りのバランスはトランジスタの増幅率と部品のサイズで考えてみましょう。

#電子工作

このところ現場続きで先の現場の準備もままならないところですが、気分転換で少しづつやってます。

GPIOに繋げたテスト用のLEDを目視した範囲なので確実とは言えませんが、act_ledはカーネルの動作中を表す信号として使えそうです。

pwr_ledとact_ledの挙動ですが、通電直後(再起動では一度終了した時)はデフォルト設定に戻っており電源パイロットとSDカードのアクセスランプとなっていますが、カーネルが起動して各種ドライバが読み込まれる前にcmdline.txtに書かれた設定がされます。GPIOも通電直後は初期化されており、Hi-ZかGNDになっているようでHは出力しません。

つまり、act_ledをdefault-onにしてGPIOにオーバーライトすればカーネルが起動している時に点灯するLED、すなわちカーネルが起動していることを表す信号となるようです。

電源が入った直後は端子の状態は不安定ですからワンショットが出るかもしれませんけどね。

ならば、この信号を受けてUSBポートの電源を入り切りするようにすればいい。

GPIOの信号を抵抗とコンデンサの時定数回路で受けて起動時ノイズの除去と遅延(0.5秒前後)を与え、シュミットトリガを通してヒステリンス特性とし、トランジスタを介してリレーを動かします。

USBポートの電源は、ケースからの出力にキーストーンモジュールを使っていますので、バラシてケーブルを割り込ませます。

懸念は、このオフ時間でUSBハブが再起動リセットされるかです。3-4秒はあるので行けると思いますが、確実なリセットになるかは試さないとわかりません。

#RaspberryPi

GPIOに繋げたテスト用のLEDを目視した範囲なので確実とは言えませんが、act_ledはカーネルの動作中を表す信号として使えそうです。

pwr_ledとact_ledの挙動ですが、通電直後(再起動では一度終了した時)はデフォルト設定に戻っており電源パイロットとSDカードのアクセスランプとなっていますが、カーネルが起動して各種ドライバが読み込まれる前にcmdline.txtに書かれた設定がされます。GPIOも通電直後は初期化されており、Hi-ZかGNDになっているようでHは出力しません。

つまり、act_ledをdefault-onにしてGPIOにオーバーライトすればカーネルが起動している時に点灯するLED、すなわちカーネルが起動していることを表す信号となるようです。

電源が入った直後は端子の状態は不安定ですからワンショットが出るかもしれませんけどね。

ならば、この信号を受けてUSBポートの電源を入り切りするようにすればいい。

GPIOの信号を抵抗とコンデンサの時定数回路で受けて起動時ノイズの除去と遅延(0.5秒前後)を与え、シュミットトリガを通してヒステリンス特性とし、トランジスタを介してリレーを動かします。

USBポートの電源は、ケースからの出力にキーストーンモジュールを使っていますので、バラシてケーブルを割り込ませます。

懸念は、このオフ時間でUSBハブが再起動リセットされるかです。3-4秒はあるので行けると思いますが、確実なリセットになるかは試さないとわかりません。

#RaspberryPi