全年全月14日の投稿[41件]

2025年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

最近、現場の合間に「POSIX(ポジックス)」の勉強をしています。UNIX互換OSの標準仕様を定義したもので、OSや言語の仕様の基です。それぞれについて学ぶことも大切ですが、そもそもを知ることに意味はあります。たぶん最初からPOSIXを学んでも迷宮を彷徨うだけですが、ある程度わかってから読むと「なるほどぉ〜」が沢山です。

#C言語

#C言語

2025年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

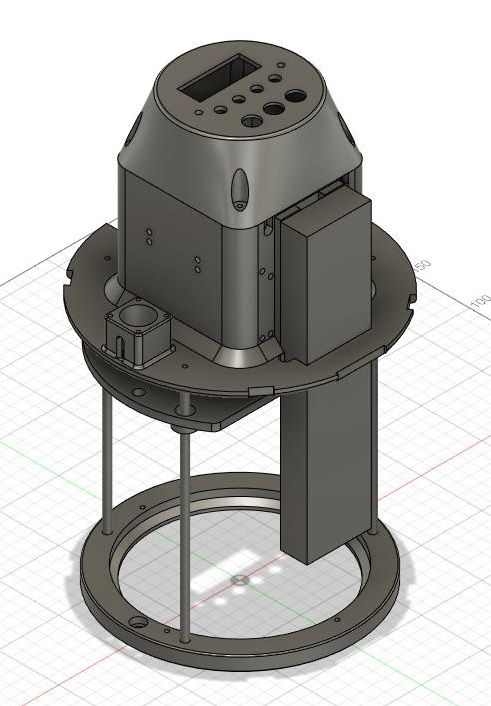

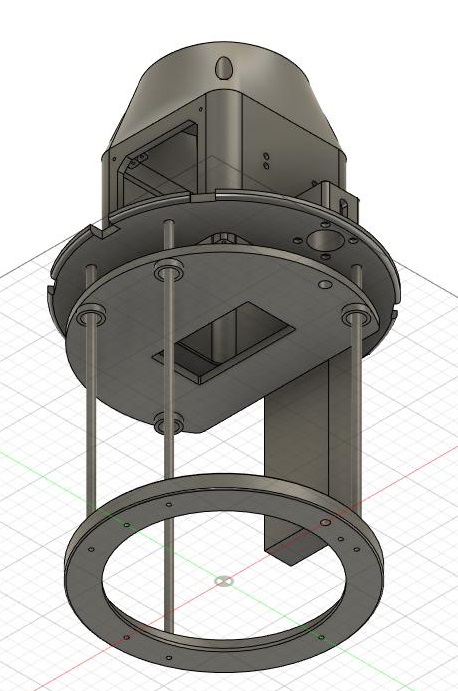

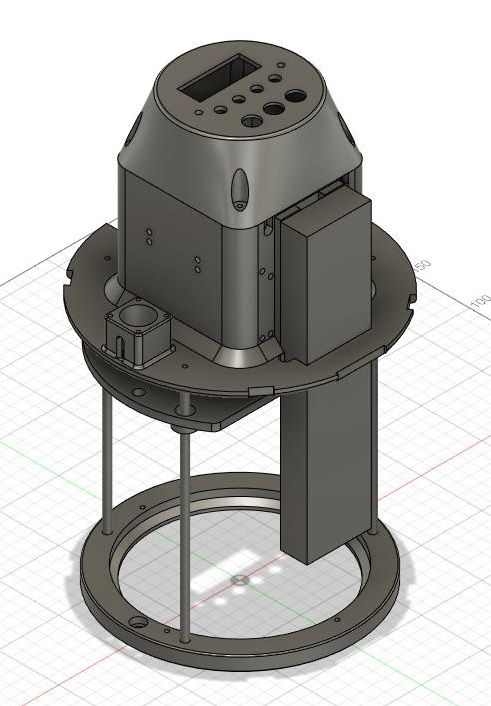

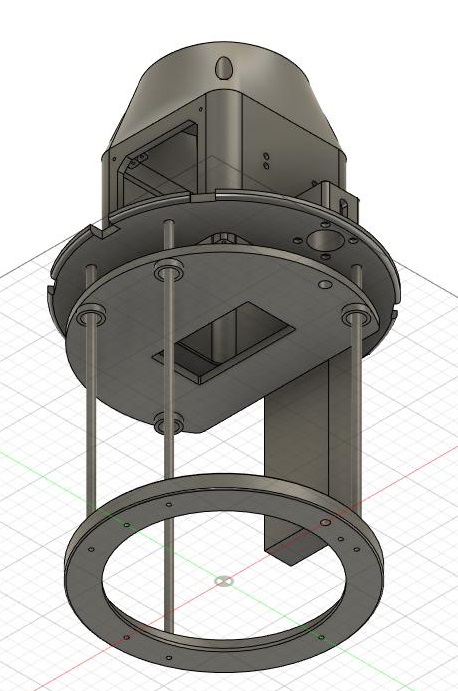

3D-CADで書いた組図です。

機構に目途がついたのでレンズを搭載しLED光源を作っていきます。

LED光源はロッドリフレクタにするか小型凸レンズをLED素子毎にするか悩み中です。

#器具の製作

機構に目途がついたのでレンズを搭載しLED光源を作っていきます。

LED光源はロッドリフレクタにするか小型凸レンズをLED素子毎にするか悩み中です。

#器具の製作

2025年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

SS用途に特化したスポットを妄想しています。

SSには8インチの凸スポット(いわゆるC8)を使うことが多いと思います。C8は不向きでソースフォーの方が良いと考える私の好みはともかく、横長の長方形の照射をするスポットライトが良いと思います。また、SSだって色が変わった方が便利です。

ELPを使えって正論はともかく、C8を改造してこんなのにしたらどうかと。

電球とリフレクタを取り外し筒端が横長のロッドリフレクタを通したLED光源を入れます。ロッドリフレクタを用いると面光源になるのでこれを投影するのです。

ロッドリフレクタはバックストロークが長くなるので収まるか不安はありますが、実験は面白そうです。

追記

ChatGPTに聞いたらナカナカ具体的な答えが出てきた。

時間が無くて途中で止めたけど、設計まで提案してくれた。

すごよね。

まずはLED素子をロッドリフレクタに通してみたいです。

追記

ハニカム構造のロッドリフレクタも面白いなぁ~なって思ったりましたが、その昔バリライトVL4に使われていたのが特許だと聞いたことを思い出した。

ダイクロフィルタを傾斜させて色を混ぜる構造でしたが、ロッドリフレクタで色むらを消していたのだなと改めて納得。

#器具の製作

SSには8インチの凸スポット(いわゆるC8)を使うことが多いと思います。C8は不向きでソースフォーの方が良いと考える私の好みはともかく、横長の長方形の照射をするスポットライトが良いと思います。また、SSだって色が変わった方が便利です。

ELPを使えって正論はともかく、C8を改造してこんなのにしたらどうかと。

電球とリフレクタを取り外し筒端が横長のロッドリフレクタを通したLED光源を入れます。ロッドリフレクタを用いると面光源になるのでこれを投影するのです。

ロッドリフレクタはバックストロークが長くなるので収まるか不安はありますが、実験は面白そうです。

追記

ChatGPTに聞いたらナカナカ具体的な答えが出てきた。

時間が無くて途中で止めたけど、設計まで提案してくれた。

すごよね。

まずはLED素子をロッドリフレクタに通してみたいです。

追記

ハニカム構造のロッドリフレクタも面白いなぁ~なって思ったりましたが、その昔バリライトVL4に使われていたのが特許だと聞いたことを思い出した。

ダイクロフィルタを傾斜させて色を混ぜる構造でしたが、ロッドリフレクタで色むらを消していたのだなと改めて納得。

#器具の製作

2025年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

帰宅したら扇風機が動きません。

軸が重いのでベアリングが摩耗したかグリスが固着したと思われます。

掃除を兼ねて分解したところグリスの固着でした。つか、安物のためか回転軸にボールベアリングは使ってません。

パーツクリーナー的なモノで洗い流し、グリスを塗布してベルハンマーを噴いて流し込む。

快調、快調。

そのウチ、モーター自体もバラしてオーバーホールしてやりましょう。

#器具の修理

軸が重いのでベアリングが摩耗したかグリスが固着したと思われます。

掃除を兼ねて分解したところグリスの固着でした。つか、安物のためか回転軸にボールベアリングは使ってません。

パーツクリーナー的なモノで洗い流し、グリスを塗布してベルハンマーを噴いて流し込む。

快調、快調。

そのウチ、モーター自体もバラしてオーバーホールしてやりましょう。

#器具の修理

空き時間に少しずつ RUST の勉強をしています。

変数の型について読んでいる段階ですが、C言語と Python の両方を知っていると比較的わかりやすく思えます。

記述するコードもC言語よりも RUST の方が読みやすい印象があります。

開発環境も神先達が整えてくださっています。VSCode 用いる環境整備はC言語のそれと大差無さそうです。Windows から RaspberryPi に SSH で入っての操作も可能です。

ポインタがあり変数の型が厳密なのでお気楽簡単スクリプト言語ではありませんが、C言語の初歩から次の段階に突っ込んでいこうと思っていた矢先なので、RUST を本命に替えても勉強量は大差なさそうです。

今時ソースコードは AI に書かせればいいぢゃん!って話はごもっともなのですが、自分で書くことに意味がある趣味の領域ですからいいのです。もちろん、AI に質問はしますけどね。

#RUST

変数の型について読んでいる段階ですが、C言語と Python の両方を知っていると比較的わかりやすく思えます。

記述するコードもC言語よりも RUST の方が読みやすい印象があります。

開発環境も神先達が整えてくださっています。VSCode 用いる環境整備はC言語のそれと大差無さそうです。Windows から RaspberryPi に SSH で入っての操作も可能です。

ポインタがあり変数の型が厳密なのでお気楽簡単スクリプト言語ではありませんが、C言語の初歩から次の段階に突っ込んでいこうと思っていた矢先なので、RUST を本命に替えても勉強量は大差なさそうです。

今時ソースコードは AI に書かせればいいぢゃん!って話はごもっともなのですが、自分で書くことに意味がある趣味の領域ですからいいのです。もちろん、AI に質問はしますけどね。

#RUST

2025年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

現地照明でしたが、シュートが終わったらバラシまで待機という名の休憩。直しとトラブルシュートに対応出来ればいいのでまとまった空き時間です。こんな時は設計という名の妄想が一番です。

課題は毎度おなじみ「ArtNetPatch」です。主にソフトウェアの構成が課題です。

受けたデータを一時保存、加工、出力しますので、機能は映像ストリーミングに近いかもしれませんが、自分のイメージはデータベースです。

その昔ファイルメーカーを母体に機材の稼働管理システムを作って今も使っていますが、データを動的に仕分けて加工する感覚が今回活用出来ています。

アルゴリズムと言えばそうなんですが、データを保管する構造体の設計が主な作業です。可能か不可能かを確認しながらになりますが、最終的にまとめる構造体が決まれば仕分けて加工するアルゴリズムはおのずと決まってくるので私にはこの感覚で進めるのが性に合っているようです。処理の全体像が見えてきました。

アセンブラではないので構想の段階で処理時間の見込みを付けることは難しいのですが、そもそもRaspberryPiのCPUにおけるマシンコードの動作速度はどうだと計算したら恐ろしい数字。ARMの2.4GHzですが、PICの感覚で単純計算したら1クロック当たりの時間は0.42nsec。PICに比べたら桁違いというか単位違い。OSを介するので単純には比べられないもののマシンコードのイメージで書けばかなり速くなりそう。例えば、積や商を求めるために四則演算をするかビットシフトをするかってことです。2倍や1/2などの2の乗数に関わる積や商ならビットシフトの方が速いハズです。この辺りが「C言語はアセンブラを汎用化したもの」ってイメージであり、Pythonとは違い、C言語はアセンブラの感覚で使うベシってのが私個人の感覚になりつつあります。出来るだけ単純な計算方法を目指してデータ構造を考えるのです。C言語の難解さがアセンブラ傾向のアプローチで軽くなった気分です。普通は逆なんでしょうけど。

C言語を作った神達はアセンブラをマクロ化して手間を減らすところから始まってますので、世代を経ても底辺はアセンブラなんでしょう。同時代のCOBOLやFORTRANは意味付けが違うようですけど。

勝手な妄想はともかく、どんなデータをどう変換・加工するかを明らかにすればおのずと見えてくるようです。

#[Art-Net] #器具の製作 #C言語

課題は毎度おなじみ「ArtNetPatch」です。主にソフトウェアの構成が課題です。

受けたデータを一時保存、加工、出力しますので、機能は映像ストリーミングに近いかもしれませんが、自分のイメージはデータベースです。

その昔ファイルメーカーを母体に機材の稼働管理システムを作って今も使っていますが、データを動的に仕分けて加工する感覚が今回活用出来ています。

アルゴリズムと言えばそうなんですが、データを保管する構造体の設計が主な作業です。可能か不可能かを確認しながらになりますが、最終的にまとめる構造体が決まれば仕分けて加工するアルゴリズムはおのずと決まってくるので私にはこの感覚で進めるのが性に合っているようです。処理の全体像が見えてきました。

アセンブラではないので構想の段階で処理時間の見込みを付けることは難しいのですが、そもそもRaspberryPiのCPUにおけるマシンコードの動作速度はどうだと計算したら恐ろしい数字。ARMの2.4GHzですが、PICの感覚で単純計算したら1クロック当たりの時間は0.42nsec。PICに比べたら桁違いというか単位違い。OSを介するので単純には比べられないもののマシンコードのイメージで書けばかなり速くなりそう。例えば、積や商を求めるために四則演算をするかビットシフトをするかってことです。2倍や1/2などの2の乗数に関わる積や商ならビットシフトの方が速いハズです。この辺りが「C言語はアセンブラを汎用化したもの」ってイメージであり、Pythonとは違い、C言語はアセンブラの感覚で使うベシってのが私個人の感覚になりつつあります。出来るだけ単純な計算方法を目指してデータ構造を考えるのです。C言語の難解さがアセンブラ傾向のアプローチで軽くなった気分です。普通は逆なんでしょうけど。

C言語を作った神達はアセンブラをマクロ化して手間を減らすところから始まってますので、世代を経ても底辺はアセンブラなんでしょう。同時代のCOBOLやFORTRANは意味付けが違うようですけど。

勝手な妄想はともかく、どんなデータをどう変換・加工するかを明らかにすればおのずと見えてくるようです。

#[Art-Net] #器具の製作 #C言語

2025年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

現場が忙しい状況ですのでガラクタイジリは少しお休み。

なのにですよ、最後の最後に Antari F1-FAZER は煙を一切出さなくなりました。

色々考えたのですが、ひょっとすると温度センサが狂っているのではないかと。

煙の出口がブクブク泡立つことがあり、液があるなら煙になれと思っていました。また、発煙口の液だれの焦げが目立ちます。現役の正常な機体では見られないことでもあります。

理屈というより勘ですが、発煙器の温度が低いという前提で洗い直す必要がありそうです。発煙器は冷めているとリキッドもエアも通しませんが暖まると通します。温度で開閉する弁があるのでしょう。正に今は定格温度になる前の閉鎖状態から脱せない感じ。つまり温度が低いのではと。実際発煙口は低い気がする。

発煙器からは温度センサからと思わしきケーブルがあります。当たってみると熱電対っぽい挙動。数mVの電圧があり、電熱器へのリレーの挙動に合わせて上下します。基板を当たりますと熱電対からと思わしきケーブルと直結されたコネクタがあります。たぶんですが、熱電対の電圧を見ながら近くにある半固定抵抗で電熱器のON/OFF条件を調整するのではないかと。正常な機体の熱電対の電圧とリレーの動作を見て設定を調べてみます。

半固定抵抗も怪しい気がする。念のため同等品に交換してみるつもりです。

#器具の修理

なのにですよ、最後の最後に Antari F1-FAZER は煙を一切出さなくなりました。

色々考えたのですが、ひょっとすると温度センサが狂っているのではないかと。

煙の出口がブクブク泡立つことがあり、液があるなら煙になれと思っていました。また、発煙口の液だれの焦げが目立ちます。現役の正常な機体では見られないことでもあります。

理屈というより勘ですが、発煙器の温度が低いという前提で洗い直す必要がありそうです。発煙器は冷めているとリキッドもエアも通しませんが暖まると通します。温度で開閉する弁があるのでしょう。正に今は定格温度になる前の閉鎖状態から脱せない感じ。つまり温度が低いのではと。実際発煙口は低い気がする。

発煙器からは温度センサからと思わしきケーブルがあります。当たってみると熱電対っぽい挙動。数mVの電圧があり、電熱器へのリレーの挙動に合わせて上下します。基板を当たりますと熱電対からと思わしきケーブルと直結されたコネクタがあります。たぶんですが、熱電対の電圧を見ながら近くにある半固定抵抗で電熱器のON/OFF条件を調整するのではないかと。正常な機体の熱電対の電圧とリレーの動作を見て設定を調べてみます。

半固定抵抗も怪しい気がする。念のため同等品に交換してみるつもりです。

#器具の修理

2025年1月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

目詰まりしていた Antari F1-FAZER はお亡くなりになりました。完全に詰まってしまいどうにもなりません。

途中まではイイ感じだったのですが、剥がれた目詰まりがその先に詰まって致命傷になったのかな?って感じです。

中を見なければこれ以上の対策は思い浮かびません。殻割りして中の仕組みを調べて重清掃を検討しようと思います。焦げ付きを採取して溶かす方法を探すのもアリです。

正しいメンテナンスをしていればこうはならなかったと言えばそれまでですけどね。

学んだことは、、、

1)使用後は必ずセルフクリーニングを実施する。

2)1ヶ月毎、または5回くらい使った後は精製水もしくはお酢溶液を吸わせる。

3)半年を目途に加熱せずにお酢溶液を通して発煙器の中を洗う。

4)1年毎、または約20回使用毎にポンプを新品に交換する。

といった感じでしょうか。

ちょっと面倒ですが、爆煙が魅力の Antari F1-FAZER が安物程度の煙量では価値がありません。発煙しないのは論外ですけど。

#器具の修理

途中まではイイ感じだったのですが、剥がれた目詰まりがその先に詰まって致命傷になったのかな?って感じです。

中を見なければこれ以上の対策は思い浮かびません。殻割りして中の仕組みを調べて重清掃を検討しようと思います。焦げ付きを採取して溶かす方法を探すのもアリです。

正しいメンテナンスをしていればこうはならなかったと言えばそれまでですけどね。

学んだことは、、、

1)使用後は必ずセルフクリーニングを実施する。

2)1ヶ月毎、または5回くらい使った後は精製水もしくはお酢溶液を吸わせる。

3)半年を目途に加熱せずにお酢溶液を通して発煙器の中を洗う。

4)1年毎、または約20回使用毎にポンプを新品に交換する。

といった感じでしょうか。

ちょっと面倒ですが、爆煙が魅力の Antari F1-FAZER が安物程度の煙量では価値がありません。発煙しないのは論外ですけど。

#器具の修理

2024年11月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ncurses はウィンドウも定義出来ます。

今時のウィンドウとは違い、画面の中に子領域を作るイメージです。この領域内で文字位置が指定出来ます。子領域の左上を文字位置の 0,0 として扱えます。

ダイアログウィンドウを描くことも出来ますし、画面の区分けにも使えます。

今ネタになっている ArtNet-Patch では、すべてのレイアウトに共通する要素をメイン画面に描き、機能ごとの要素をウィンドウにして描こうかなと。表示位置のオフセット管理が楽になりますし、複数のレイアウトで共通する要素は使いまわしがしやすくなります。

ncurses はキー入力も受け取れますので、ユーザーの相手にする部分は ncurses で全て作れそうです。

後は string の使い方を頭に刷り込めば画面は作れるかなと。C言語の欠点は文字列の扱い難さですが、文字列は char の配列であることを頭に染み込ませてから string を勉強しなおしましょう。

アホかと思うくらいC言語について検索してきたので、これまで ncurses を知らなかったのは何故だろう。

#[Art-net] #C言語

今時のウィンドウとは違い、画面の中に子領域を作るイメージです。この領域内で文字位置が指定出来ます。子領域の左上を文字位置の 0,0 として扱えます。

ダイアログウィンドウを描くことも出来ますし、画面の区分けにも使えます。

今ネタになっている ArtNet-Patch では、すべてのレイアウトに共通する要素をメイン画面に描き、機能ごとの要素をウィンドウにして描こうかなと。表示位置のオフセット管理が楽になりますし、複数のレイアウトで共通する要素は使いまわしがしやすくなります。

ncurses はキー入力も受け取れますので、ユーザーの相手にする部分は ncurses で全て作れそうです。

後は string の使い方を頭に刷り込めば画面は作れるかなと。C言語の欠点は文字列の扱い難さですが、文字列は char の配列であることを頭に染み込ませてから string を勉強しなおしましょう。

アホかと思うくらいC言語について検索してきたので、これまで ncurses を知らなかったのは何故だろう。

#[Art-net] #C言語

2024年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LED-PAR は全数48台です。その内23台が終わったところ。あと25台。

ここまでは明らかなNG品。故障の原因を探ったり部品サイズが現行品と違えば取付穴を作り直すなど時間がかかりますが、残りの25台は一応動くので主な作業はケーブル交換ですから1台あたり2時間でしょうか。50時間と考えると遠いですけど、1日2台と思えば2週間。

別機種48台の整備は今は忘れておきましょう。。。

#器具の修理

ここまでは明らかなNG品。故障の原因を探ったり部品サイズが現行品と違えば取付穴を作り直すなど時間がかかりますが、残りの25台は一応動くので主な作業はケーブル交換ですから1台あたり2時間でしょうか。50時間と考えると遠いですけど、1日2台と思えば2週間。

別機種48台の整備は今は忘れておきましょう。。。

#器具の修理