全年11月9日の投稿[3件]

2024年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

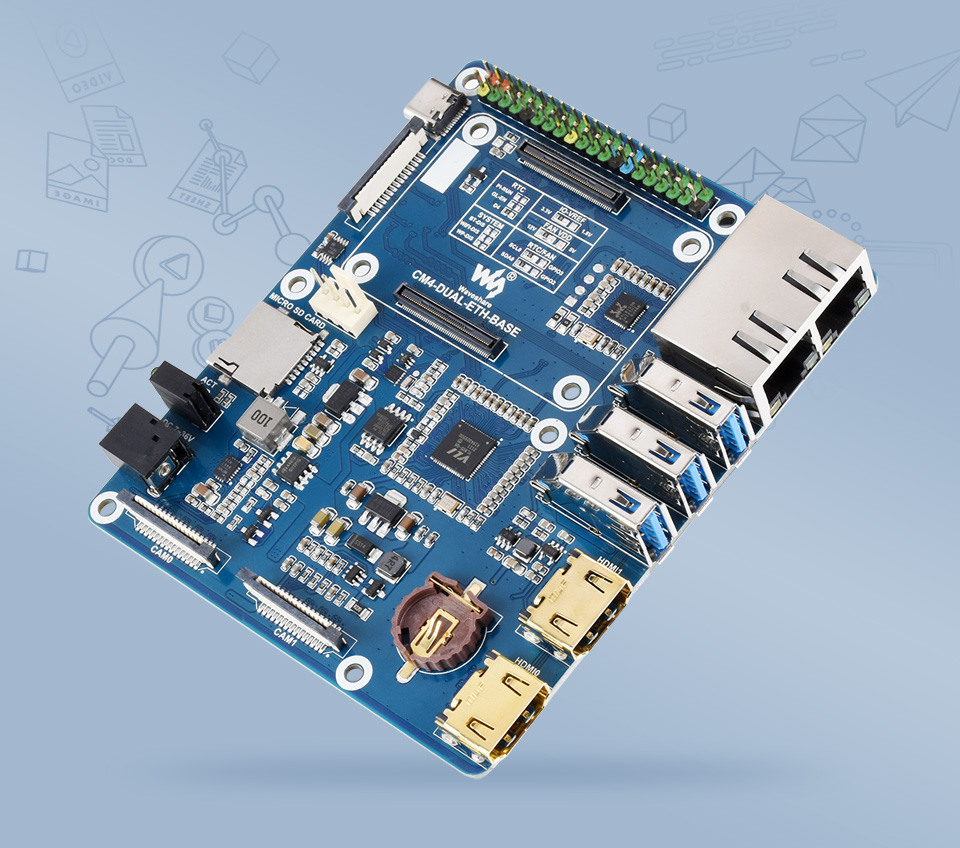

こんなん欲しいなぁ~と思っていた RaspberryPiCM4 用のマザーボードを発見!

中華電機のサイト

EtherNet が2系統、RTC、電源入力がUSB-Cでなく裏側にある、etc.

PCI-Ex1 もあれば満点ですが、USB-3.0 が3系統あるので十分です。

これが入荷したら ArtNet-Patch の開発を再開しようかと。晩酌の肴ですけどね。

画面作りに ncurses を使えばと思っていましたが、ふと思いついて調べ直したらこれは便利。ネットにも man にもわかり易く整理された情報がないので、お試ししながらオレオレマニュアルを作成して本体ページにアップしましょう。自分の為にですけどね。

最近、RaspberryPi の価格も下がってきました。CM4 が 中華電機で1万円せずに買えます。

#RaspberryPi #C言語 #[Art-Net]

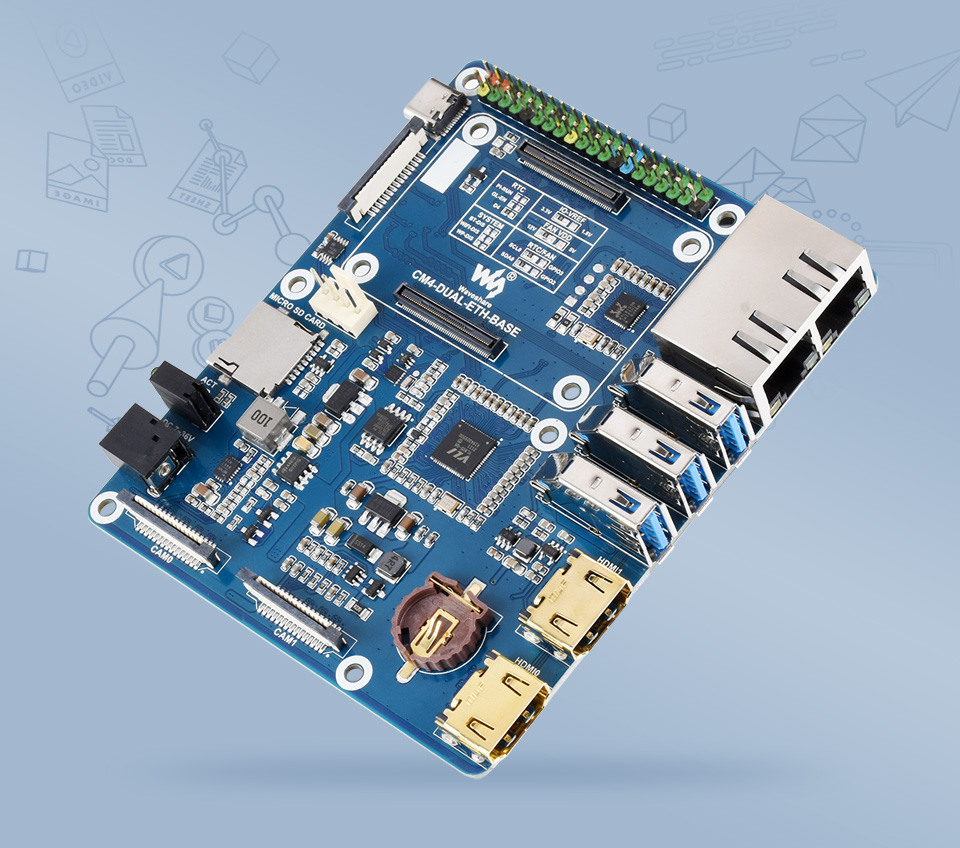

中華電機のサイト

EtherNet が2系統、RTC、電源入力がUSB-Cでなく裏側にある、etc.

PCI-Ex1 もあれば満点ですが、USB-3.0 が3系統あるので十分です。

これが入荷したら ArtNet-Patch の開発を再開しようかと。晩酌の肴ですけどね。

画面作りに ncurses を使えばと思っていましたが、ふと思いついて調べ直したらこれは便利。ネットにも man にもわかり易く整理された情報がないので、お試ししながらオレオレマニュアルを作成して本体ページにアップしましょう。自分の為にですけどね。

最近、RaspberryPi の価格も下がってきました。CM4 が 中華電機で1万円せずに買えます。

#RaspberryPi #C言語 #[Art-Net]

2023年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

カムロックケーブルが故障です。ユニットのレセプタクルから外れなくなってしまいました。固定ネジが折れて樹脂製のシェルが空回りするのです。

バイスグリップで挟んで外せましたが交換しないといけません。カムロックの取り付けは何度もやっているので問題ありませんが取り外すのは別です。

固定ネジがダメになっているので樹脂製のシェルは廃棄です。遠慮なくカッターで割り、端子を外して新品に付け替えます。丈夫な物を壊すのは一苦労ですが無事に交換完了です。

外れなくなった原因は潤滑不足による捻じ込みトルク過多です。カムロックは最大180度、最小でも120度捻じ込まないといけませんが、強引な捻じ込みを繰り返しますと固定ネジに負担がかかって破損するようです。KURE556(666)やWD40、シリコンなどを塗布して接点のロックピンが必要以上に噛まない様に管理しなければなりませんが、コロナでしばらく使っていなかったのでメンテナンスを忘れていました。

接点の洗浄を兼ねてKURE556の塗布をするすることを定期メンテナンスの課題にします。また、固定ネジも緩むことがありますから塗布の際に締め付けを確認することも追加です。

#器具の修理

バイスグリップで挟んで外せましたが交換しないといけません。カムロックの取り付けは何度もやっているので問題ありませんが取り外すのは別です。

固定ネジがダメになっているので樹脂製のシェルは廃棄です。遠慮なくカッターで割り、端子を外して新品に付け替えます。丈夫な物を壊すのは一苦労ですが無事に交換完了です。

外れなくなった原因は潤滑不足による捻じ込みトルク過多です。カムロックは最大180度、最小でも120度捻じ込まないといけませんが、強引な捻じ込みを繰り返しますと固定ネジに負担がかかって破損するようです。KURE556(666)やWD40、シリコンなどを塗布して接点のロックピンが必要以上に噛まない様に管理しなければなりませんが、コロナでしばらく使っていなかったのでメンテナンスを忘れていました。

接点の洗浄を兼ねてKURE556の塗布をするすることを定期メンテナンスの課題にします。また、固定ネジも緩むことがありますから塗布の際に締め付けを確認することも追加です。

#器具の修理

2021年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

オリジナルのブロアファンは削り出しシャフトが全数と3Dプリンタ作のフレームに組み込んだ試作品1号機が上がる。

シャフトの精度はボチボチだが、振動モーター化しなければいい。どうやら許容範囲に収まっている気配。

3Dプリンタ作のフレームに組み込んだ試作品も良いと思う。

唯一の問題はブラシノイズだけど、コンデンサを用いた基本のフィルタを加えることでクリア。

DCモーターに施すフィルタは電源電圧を乱すことを抑えるために用いるのが基本だが、ブラシ接点から「聴こえる」ノイズにも効果がある。僅かであるが、気付くと耳から離れない高周波を出す。

今回はモーターのハウジングと電極の間にセラミックコンデンサ0.1uF/50vを入れるコモンモードフィルタが効果を発揮。耳を寄せないと聴こえないレベルまでノイズ音が減る。前回ブラシノイズに悩まされたことからすれば無音にも等しい。もちろん、フィンの風切り音「のみ」という意味である。

電極間に同様のコンデンサを入れるノーマルモードフィルタという手法もあるが今回はそれほど効果が無かった。代わりに、200Ω/2wの抵抗を電極間入れて電源の責務軽減を狙う。

長時間駆動させないと効果は量れないから、明日は朝から帰るまで回してみる。

#ガチ工作

シャフトの精度はボチボチだが、振動モーター化しなければいい。どうやら許容範囲に収まっている気配。

3Dプリンタ作のフレームに組み込んだ試作品も良いと思う。

唯一の問題はブラシノイズだけど、コンデンサを用いた基本のフィルタを加えることでクリア。

DCモーターに施すフィルタは電源電圧を乱すことを抑えるために用いるのが基本だが、ブラシ接点から「聴こえる」ノイズにも効果がある。僅かであるが、気付くと耳から離れない高周波を出す。

今回はモーターのハウジングと電極の間にセラミックコンデンサ0.1uF/50vを入れるコモンモードフィルタが効果を発揮。耳を寄せないと聴こえないレベルまでノイズ音が減る。前回ブラシノイズに悩まされたことからすれば無音にも等しい。もちろん、フィンの風切り音「のみ」という意味である。

電極間に同様のコンデンサを入れるノーマルモードフィルタという手法もあるが今回はそれほど効果が無かった。代わりに、200Ω/2wの抵抗を電極間入れて電源の責務軽減を狙う。

長時間駆動させないと効果は量れないから、明日は朝から帰るまで回してみる。

#ガチ工作