全年6月4日の投稿[7件]

2025年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ArtNetPatch は受信データを得るところまで考えてみました。

卓が1枚でユニバースも指定ならシンプルですが、有効なすべての卓とすべてのユニバースを得たいので少し複雑になりそうです。

構成の概略はこんな感じ。

Art-Net

↓

[Art-Net受信] UDP/IP、ポート番号0x1936のブロードキャストを受信。

↓

[IPアドレス、受信時刻、パケットを取得]

↓

[Art-Netフィルタ] パケットのIDを見てArt-Netパケットか判断。そうでないなら破棄しBreak。

↓

[Art-Net送信機リストに登録] IPアドレスをキーワードに送信機をリストに登録。

↓

[OpCodeフィルタ] Art-NetパケットのOpCodeで振り分け。とりあえずはArtDmxだけ扱い、その他なら破棄しBreak。

↓

[ArtDmxデコーダ] ArtDmxを変換し構造体に保存

↓

Loop

さらに別プロセスに送信機リストとArtDmxを表示する画面も作り、共有メモリとセマフォの機能を習得します。

#[Art-Net]

卓が1枚でユニバースも指定ならシンプルですが、有効なすべての卓とすべてのユニバースを得たいので少し複雑になりそうです。

構成の概略はこんな感じ。

Art-Net

↓

[Art-Net受信] UDP/IP、ポート番号0x1936のブロードキャストを受信。

↓

[IPアドレス、受信時刻、パケットを取得]

↓

[Art-Netフィルタ] パケットのIDを見てArt-Netパケットか判断。そうでないなら破棄しBreak。

↓

[Art-Net送信機リストに登録] IPアドレスをキーワードに送信機をリストに登録。

↓

[OpCodeフィルタ] Art-NetパケットのOpCodeで振り分け。とりあえずはArtDmxだけ扱い、その他なら破棄しBreak。

↓

[ArtDmxデコーダ] ArtDmxを変換し構造体に保存

↓

Loop

さらに別プロセスに送信機リストとArtDmxを表示する画面も作り、共有メモリとセマフォの機能を習得します。

#[Art-Net]

2024年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

中華電機の器具類を XLR3P から XLR5P へ換装中。ケーブルは XLR3P の方が安いし音響のも使えるので良いところもあるのですが、3P だ 5P だと使い分けるのが面倒なので 5P に統一する方向で整備中です。XLR5P の国内正規品は高価ですが、中華電機のノイトリック互換品(数世代遅れ品)は安価です。XLR5P ケーブルコネクタは200円程度、レセプタクルに至っては100円しません。

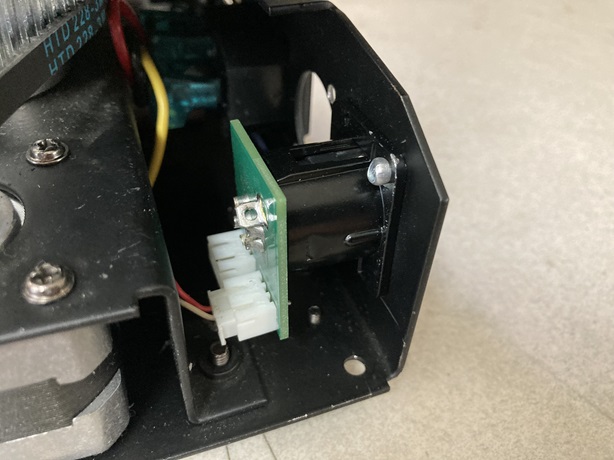

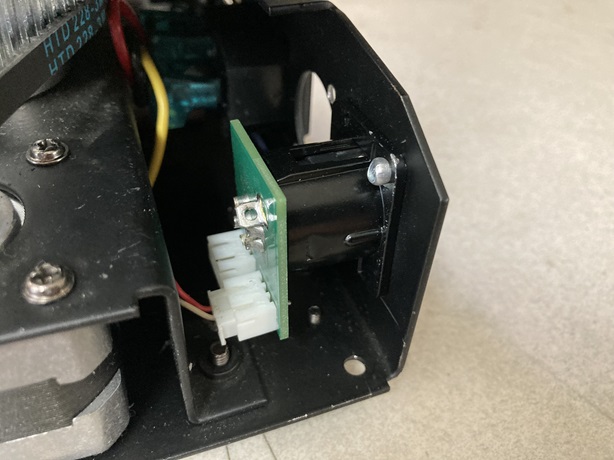

XLR5P に取り付ける専用基板も作りました。内部配線まで手を入れたくないためです。XLR5P レセプタクルの端子を差し込んでハンダ付けし XH コネクタで出すものです。オスもメスも取り付ける1枚基板にしたかったのですが、器具によってオスメスの取付間隔が数ミリ違うので使いまわしが出来ません。オス側だけ基板化し、メス側はケーブル出ししてオス側の基板に挿します。PCBGOGOさんで作ってもらい75枚38ドル、1枚あたり50セントでした。

コネクタの固定はブライドリベットです。元々はネジ止めでしたが、ナットを入れるのが大変ですし、滅多に外しませんのでいいかなと。

当面の改造課題の試作は終わりなので今後はライン作業ですが、満足なハンダ付けを出来る人材が少ないのでどうしたものか。

DMXケーブルは数年前に大規模なライトアップで使った残材で増やせそうです。カナレさんのDMX203が数百メートルあります。カナレさんの4E6Sよりもハンダ付けは楽なので皆さんに練習してもらいましょう。

余談ですが、中国の話。

主要メディアではそれほど報道されませんが、中国では不動産バブルが弾けて大騒ぎだそうな。部品関連の業者さんも親会社がこういったところだとどうなるものかと心配しています。

ただ、中国に協力会社を持つ知人によると、バブルに踊ってイイ気になっていた人たちが溺れているだけで、バブルに踊らす地道に真面目にやってきたところは影響が少ないとか。この辺りは日本で不動産バブルが弾けたときと同じですね。

#器具の修理

XLR5P に取り付ける専用基板も作りました。内部配線まで手を入れたくないためです。XLR5P レセプタクルの端子を差し込んでハンダ付けし XH コネクタで出すものです。オスもメスも取り付ける1枚基板にしたかったのですが、器具によってオスメスの取付間隔が数ミリ違うので使いまわしが出来ません。オス側だけ基板化し、メス側はケーブル出ししてオス側の基板に挿します。PCBGOGOさんで作ってもらい75枚38ドル、1枚あたり50セントでした。

コネクタの固定はブライドリベットです。元々はネジ止めでしたが、ナットを入れるのが大変ですし、滅多に外しませんのでいいかなと。

当面の改造課題の試作は終わりなので今後はライン作業ですが、満足なハンダ付けを出来る人材が少ないのでどうしたものか。

DMXケーブルは数年前に大規模なライトアップで使った残材で増やせそうです。カナレさんのDMX203が数百メートルあります。カナレさんの4E6Sよりもハンダ付けは楽なので皆さんに練習してもらいましょう。

余談ですが、中国の話。

主要メディアではそれほど報道されませんが、中国では不動産バブルが弾けて大騒ぎだそうな。部品関連の業者さんも親会社がこういったところだとどうなるものかと心配しています。

ただ、中国に協力会社を持つ知人によると、バブルに踊ってイイ気になっていた人たちが溺れているだけで、バブルに踊らす地道に真面目にやってきたところは影響が少ないとか。この辺りは日本で不動産バブルが弾けたときと同じですね。

#器具の修理

MPLABXv5.5 にて PIC の書き込みが出来ました。

以前はその場しのぎの成り行きでやっていたので、今回は設定と手順をまとめた次第です。

MPLABX の操作・設定、コンフィゲーションビットの設定、XC8 の書式がわかれば MPLABv8 と大差ありません。この辺りがモヤモヤしていると言えばそれまでなんですけどね。

ただ、Pickit3 は動くのですが Pickit4 はダメ。PIC を見つけてくれないし、Pickit4 とは別に不明なシュミレータ/プログラマも表示される。壊れているのか設定が間違っているのか、新品を買って比べるのがいいのでしょうが、Pickit3 で当面はしのげるので様子見です。

#PIC

以前はその場しのぎの成り行きでやっていたので、今回は設定と手順をまとめた次第です。

MPLABX の操作・設定、コンフィゲーションビットの設定、XC8 の書式がわかれば MPLABv8 と大差ありません。この辺りがモヤモヤしていると言えばそれまでなんですけどね。

ただ、Pickit3 は動くのですが Pickit4 はダメ。PIC を見つけてくれないし、Pickit4 とは別に不明なシュミレータ/プログラマも表示される。壊れているのか設定が間違っているのか、新品を買って比べるのがいいのでしょうが、Pickit3 で当面はしのげるので様子見です。

#PIC

MPLABv8とMPLABXを共存させる場合、「MPLAB driver switcher」を用いてUSB接続されるデバイスのドライバを切り替えなければならないらしい。

ただし、MPLABXの後にMPLABv8をインストールするとスッキリしない。バージョン順にインストールするのがいいらしい。

バージョンによる境界だが、MPASM が付属し使えるのは MPLABXv5.35 まで、Pickit3 が使えるのは MPLABX6.2 までらしい。

#PIC

ただし、MPLABXの後にMPLABv8をインストールするとスッキリしない。バージョン順にインストールするのがいいらしい。

バージョンによる境界だが、MPASM が付属し使えるのは MPLABXv5.35 まで、Pickit3 が使えるのは MPLABX6.2 までらしい。

#PIC

2023年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

以前から考えていたことですが、MTCのデータを差動バイフェーズで送るのはどうかなと。

データ構成はLTCよりMTCの方が簡単です。通信インフラはMTC(MIDI)より差動バイフェーズの方が選択肢が多く遠距離でも使えます。双方のいいとこ取りをしたらどうかって発想です。

LTCに比べMIDIの方がビットレートは速いのですが、MIDIを占拠しないためにMTCのデータレートはLTCより遅いのです。通信媒体を占有するならLTCベースでもMTCを送ることは可能です。

なぜこうするかいうと、専用の通信インフラを使わず、音響さんに迷惑をかけずに音響回線を借りられたら汎用性が高いと思うからです。LTCは電気的には音声信号相当ですからダンテなどのEtherも通せます。

差動バイフェーズとUARTの変換は作らねばなりませんが、この変換はタイムコードに限らず他の制御にも使えると思うのです。データレートの制限はありますが、MSCをマイクケーブルで送れたらいいなぁ~なんて妄想してます。

#電子工作

データ構成はLTCよりMTCの方が簡単です。通信インフラはMTC(MIDI)より差動バイフェーズの方が選択肢が多く遠距離でも使えます。双方のいいとこ取りをしたらどうかって発想です。

LTCに比べMIDIの方がビットレートは速いのですが、MIDIを占拠しないためにMTCのデータレートはLTCより遅いのです。通信媒体を占有するならLTCベースでもMTCを送ることは可能です。

なぜこうするかいうと、専用の通信インフラを使わず、音響さんに迷惑をかけずに音響回線を借りられたら汎用性が高いと思うからです。LTCは電気的には音声信号相当ですからダンテなどのEtherも通せます。

差動バイフェーズとUARTの変換は作らねばなりませんが、この変換はタイムコードに限らず他の制御にも使えると思うのです。データレートの制限はありますが、MSCをマイクケーブルで送れたらいいなぁ~なんて妄想してます。

#電子工作

LTC Generator のPICはFIFOにデータを突っ込んで波形が出力するまでまとまりました。

内部のテストルーチンによるものですが、データのリレーはシュミレーターで、波形はオシロスコープで確認出来たので、最も面倒な部分が成立した模様です。

昨日一見動いたものの波形が安定せず悩みましたが、バグを手直しして今は期待した波形が出ています。0x00や0xFFはもちろん他の数値もOK。オシロスコープのトリガが引っかからず波形が読み取れない数値もありますが、この値が確認出来ればいいでしょうって値はいけたので、デバイスドライバ的なところが終わったと言えます。

今後の課題はパソコンとの通信です。PIC側は過去実績、パソコン側はライブラリに頼れば左程難しくないハズ・・です。パソコンから受信した値をFIFOに突っ込んで期待した波形が出れば重要な機能は完了です。

完成に至るには、PICからパソコン側にデータ送信の要求を送ったり、コマンドでfpsのモードを切り替えたりと課題は残っていますが、ハードウェアとデバイスドライバ的な部分がまとまればハードルは低くなります。

ちなみに、今作っているのはシリアルで受信したバイトデータを差動バイフェーズで出力するだけの物ですから、TASCAMのプレーヤーのリモコンと組み合わせることも可能(正しくは不可能ではない)です。曲ごとのタイムコードをユニークする方法を考えなければなりませんが、これはこれで欲しい一品です。

当然リモコンはフルスクラッチとなりますが、出来るだけ音響さんの環境を変えないためにこういった発想もありかなと。

#PIC #タイムコード

内部のテストルーチンによるものですが、データのリレーはシュミレーターで、波形はオシロスコープで確認出来たので、最も面倒な部分が成立した模様です。

昨日一見動いたものの波形が安定せず悩みましたが、バグを手直しして今は期待した波形が出ています。0x00や0xFFはもちろん他の数値もOK。オシロスコープのトリガが引っかからず波形が読み取れない数値もありますが、この値が確認出来ればいいでしょうって値はいけたので、デバイスドライバ的なところが終わったと言えます。

今後の課題はパソコンとの通信です。PIC側は過去実績、パソコン側はライブラリに頼れば左程難しくないハズ・・です。パソコンから受信した値をFIFOに突っ込んで期待した波形が出れば重要な機能は完了です。

完成に至るには、PICからパソコン側にデータ送信の要求を送ったり、コマンドでfpsのモードを切り替えたりと課題は残っていますが、ハードウェアとデバイスドライバ的な部分がまとまればハードルは低くなります。

ちなみに、今作っているのはシリアルで受信したバイトデータを差動バイフェーズで出力するだけの物ですから、TASCAMのプレーヤーのリモコンと組み合わせることも可能(正しくは不可能ではない)です。曲ごとのタイムコードをユニークする方法を考えなければなりませんが、これはこれで欲しい一品です。

当然リモコンはフルスクラッチとなりますが、出来るだけ音響さんの環境を変えないためにこういった発想もありかなと。

#PIC #タイムコード

2022年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ホールの増員でヒマな時間があったので、MAの3Dシュミレータに配置する3Dデータの試作をしてみました。

MAの3Dは拡張子.3dsのファイルを読み込めますが、今となっては少し古い形式のファイルらしく、Fusion360では対応していません。ですが、各種3Dデータを3dsに変換するサイトが幾つかあるので、それを利用すればFusion360で作ったデータをMAの3Dの読ませることが出来ます。

ただ、XYZの3軸の扱いがCADによって違うので注意が必要です。Fusion360のZ軸方向はMAの3DではY軸方向となったり、Fusion360は奥方向がマイナス値なのにMAの3Dはプラス値です。この辺りを整理してモデリングしないと扱いが面倒なデータとなります。3DプリンタのCAM(スライサー)に持っていく時にも起こることですが、一番大切と思われる前提がマチマチなのは不思議でなりません。

あと、Fusion360から出力する際に精彩過ぎてもいけません。MAの3Dはベクタではなくポリゴンですが、1オブジェクトの頂点数が65536以下でなければならず、精彩にし過ぎると丸パイプがもの凄い頂点数の多角形とされるので、イントレなどの丸材で構成されたオブジェクトが読み込みエラーを起こすことがあります。

寸法の単位も違います。Fusion360はmm(ミリメートル)で出力しますが、MAの3Dはそれをm(メートル)として読み込みます。1000倍のサイズのオブジェクトとなって読まれるのです。読み込みの際にこの辺りを変換する機能があるのでわかっていれば大丈夫ですが、ファイルに書かれているハズの寸法定義が読み飛ばされるってのも不思議です。

#3D

MAの3Dは拡張子.3dsのファイルを読み込めますが、今となっては少し古い形式のファイルらしく、Fusion360では対応していません。ですが、各種3Dデータを3dsに変換するサイトが幾つかあるので、それを利用すればFusion360で作ったデータをMAの3Dの読ませることが出来ます。

ただ、XYZの3軸の扱いがCADによって違うので注意が必要です。Fusion360のZ軸方向はMAの3DではY軸方向となったり、Fusion360は奥方向がマイナス値なのにMAの3Dはプラス値です。この辺りを整理してモデリングしないと扱いが面倒なデータとなります。3DプリンタのCAM(スライサー)に持っていく時にも起こることですが、一番大切と思われる前提がマチマチなのは不思議でなりません。

あと、Fusion360から出力する際に精彩過ぎてもいけません。MAの3Dはベクタではなくポリゴンですが、1オブジェクトの頂点数が65536以下でなければならず、精彩にし過ぎると丸パイプがもの凄い頂点数の多角形とされるので、イントレなどの丸材で構成されたオブジェクトが読み込みエラーを起こすことがあります。

寸法の単位も違います。Fusion360はmm(ミリメートル)で出力しますが、MAの3Dはそれをm(メートル)として読み込みます。1000倍のサイズのオブジェクトとなって読まれるのです。読み込みの際にこの辺りを変換する機能があるのでわかっていれば大丈夫ですが、ファイルに書かれているハズの寸法定義が読み飛ばされるってのも不思議です。

#3D