全年全月4日の投稿[48件]

2025年10月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

QIDI Q2 のスライサ(3Dデータから加工命令を生成するツール)には純正の QIDI Studio を使っています。以前のプリンタでは Qidi Print を使っていましたが、これよりもずっと進歩してます。表示もキレイでわかりやすい。また、何を与えて何を得るかは同じなのでメニュー構造がわかってくればスムーズに使えます。奇妙な便利機能は付け加えられていませんので迷宮を彷徨うこともありません。

あ、日本語がほぼ正しくなりました。

#3Dプリンタ

あ、日本語がほぼ正しくなりました。

#3Dプリンタ

2025年9月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

LED-PARの修理は筐体の貼り合わせのパッキンを再構成するのが大変。

以前の自分がやったのか元々なのか記憶にありませんがこんな状態。ゴムパッキンは無く、コーキングで無理やりって感じです。

コーキングで接着してある状態なので手では剝がれません。コジ開けるには「オイルパンセパレーター」を使うのがいいようです。自分はこれを4個使って少しずつ剥離します。

コーキングがベタベタと塗られていますので取り除き、溝にΦ3mmの丸ゴムを変成シリコンで接着してパッキンにします。

取り除くには「カッター」「幅の狭いワイヤブラシ」「先端を削り焼き入れしたマイナスドライバ」などでひたすら削ります。

慣れてきましたが、パッキンの再生には1時間近くかかります。変成シリコンがベタ付かない程度まで硬化させ(約1日放置)、更にグリスを塗布して閉めます。

ケーブルが貫通しているセンターの六角ボルトが緩んでいる場合も、コーキングを取り除いて塗り直して締め付けます。痕を見ますと、ここから水が漏れていることが少なくないようです。

ここまですれば次は楽に開けます。

#器具の修理

以前の自分がやったのか元々なのか記憶にありませんがこんな状態。ゴムパッキンは無く、コーキングで無理やりって感じです。

コーキングで接着してある状態なので手では剝がれません。コジ開けるには「オイルパンセパレーター」を使うのがいいようです。自分はこれを4個使って少しずつ剥離します。

コーキングがベタベタと塗られていますので取り除き、溝にΦ3mmの丸ゴムを変成シリコンで接着してパッキンにします。

取り除くには「カッター」「幅の狭いワイヤブラシ」「先端を削り焼き入れしたマイナスドライバ」などでひたすら削ります。

慣れてきましたが、パッキンの再生には1時間近くかかります。変成シリコンがベタ付かない程度まで硬化させ(約1日放置)、更にグリスを塗布して閉めます。

ケーブルが貫通しているセンターの六角ボルトが緩んでいる場合も、コーキングを取り除いて塗り直して締め付けます。痕を見ますと、ここから水が漏れていることが少なくないようです。

ここまですれば次は楽に開けます。

#器具の修理

2025年6月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

ArtNetPatch は受信データを得るところまで考えてみました。

卓が1枚でユニバースも指定ならシンプルですが、有効なすべての卓とすべてのユニバースを得たいので少し複雑になりそうです。

構成の概略はこんな感じ。

Art-Net

↓

[Art-Net受信] UDP/IP、ポート番号0x1936のブロードキャストを受信。

↓

[IPアドレス、受信時刻、パケットを取得]

↓

[Art-Netフィルタ] パケットのIDを見てArt-Netパケットか判断。そうでないなら破棄しBreak。

↓

[Art-Net送信機リストに登録] IPアドレスをキーワードに送信機をリストに登録。

↓

[OpCodeフィルタ] Art-NetパケットのOpCodeで振り分け。とりあえずはArtDmxだけ扱い、その他なら破棄しBreak。

↓

[ArtDmxデコーダ] ArtDmxを変換し構造体に保存

↓

Loop

さらに別プロセスに送信機リストとArtDmxを表示する画面も作り、共有メモリとセマフォの機能を習得します。

#[Art-Net]

卓が1枚でユニバースも指定ならシンプルですが、有効なすべての卓とすべてのユニバースを得たいので少し複雑になりそうです。

構成の概略はこんな感じ。

Art-Net

↓

[Art-Net受信] UDP/IP、ポート番号0x1936のブロードキャストを受信。

↓

[IPアドレス、受信時刻、パケットを取得]

↓

[Art-Netフィルタ] パケットのIDを見てArt-Netパケットか判断。そうでないなら破棄しBreak。

↓

[Art-Net送信機リストに登録] IPアドレスをキーワードに送信機をリストに登録。

↓

[OpCodeフィルタ] Art-NetパケットのOpCodeで振り分け。とりあえずはArtDmxだけ扱い、その他なら破棄しBreak。

↓

[ArtDmxデコーダ] ArtDmxを変換し構造体に保存

↓

Loop

さらに別プロセスに送信機リストとArtDmxを表示する画面も作り、共有メモリとセマフォの機能を習得します。

#[Art-Net]

2025年4月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

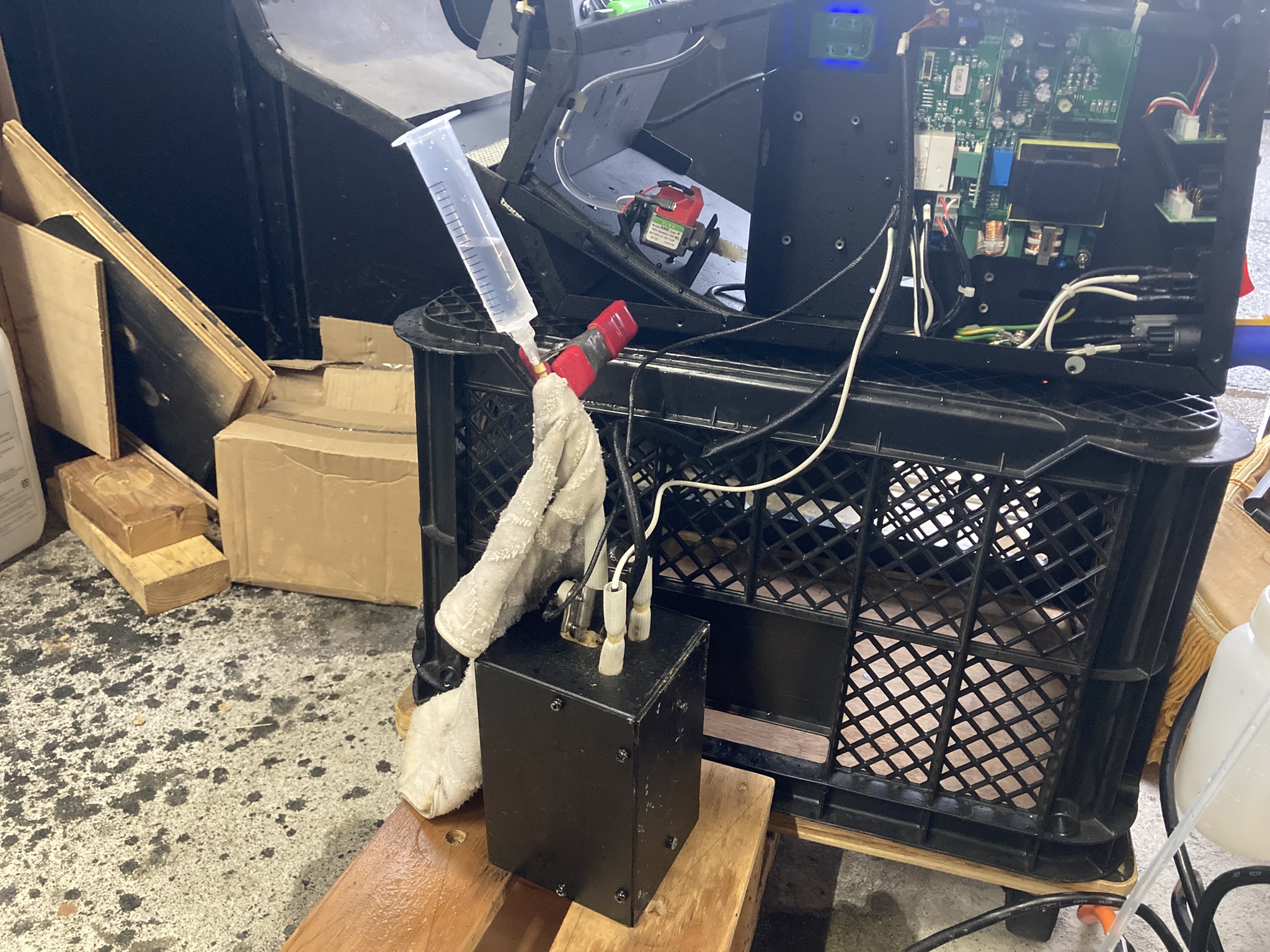

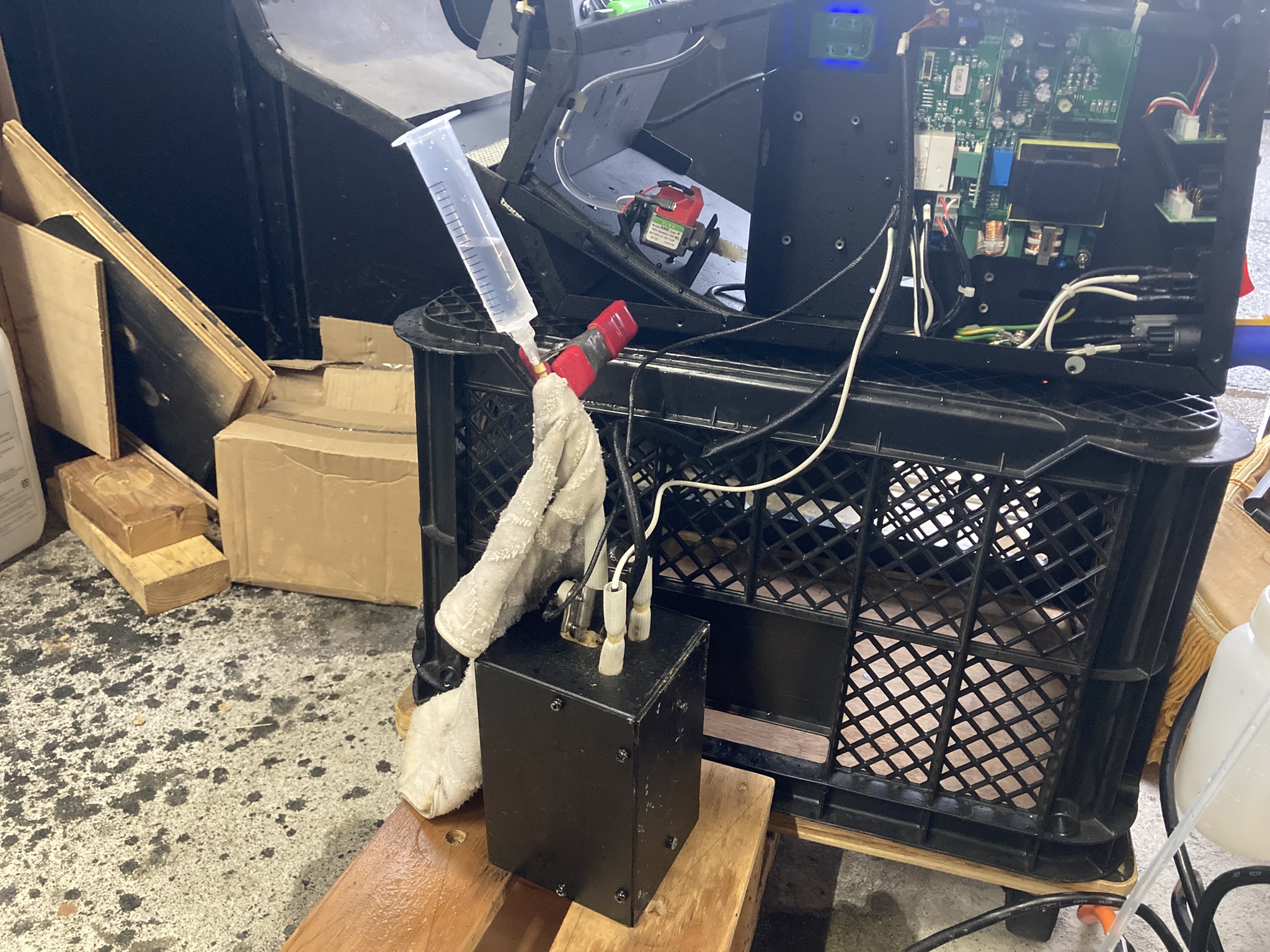

少し日程が空いたので Antari F1-FAZER のメンテというか修理を再開。

ここしばらく考えてみたのですが、お酢やクエン酸は汚れを落とす効果があるものの過熱されると粘性のあるドロドロになってしまうようでやり過ぎはいけない感じ。

考え方を変え、ドロドロを落とすために茹で溢しをしてみました。

発煙器を取り出して逆立ちさせ、注射器で自然に精製水を落とします。発煙器の中は高温になっていますのでグツグツと噴き出してきますので、タオルを巻いてこぼれたお湯を吸い取って落としています。

タオルにはフォグリキッドの臭いが付きますので内部に残ったフォグリキッドを洗い流せているような感じです。

次は圧送ボトルを使って精製水を入れていますが、注入口のナットに超音波洗浄機を付けています。

超音波洗浄機は水中でないと使って行けないとマニュアルに書いてあります。過熱がよろしくないためでしょう。今のところ手で持てる程度の温度ですし、サーマルプロテクタくらい入ってるでしょうからしばらく試します。

超音波洗浄機の効果かわかりませんが、何の動きも無かったものが脈打ち戻りを始め、ほんの僅かですが精製水を吸い込んでいます。何かしらの刺激にはなっている様子ですからしばらく続けてみます。

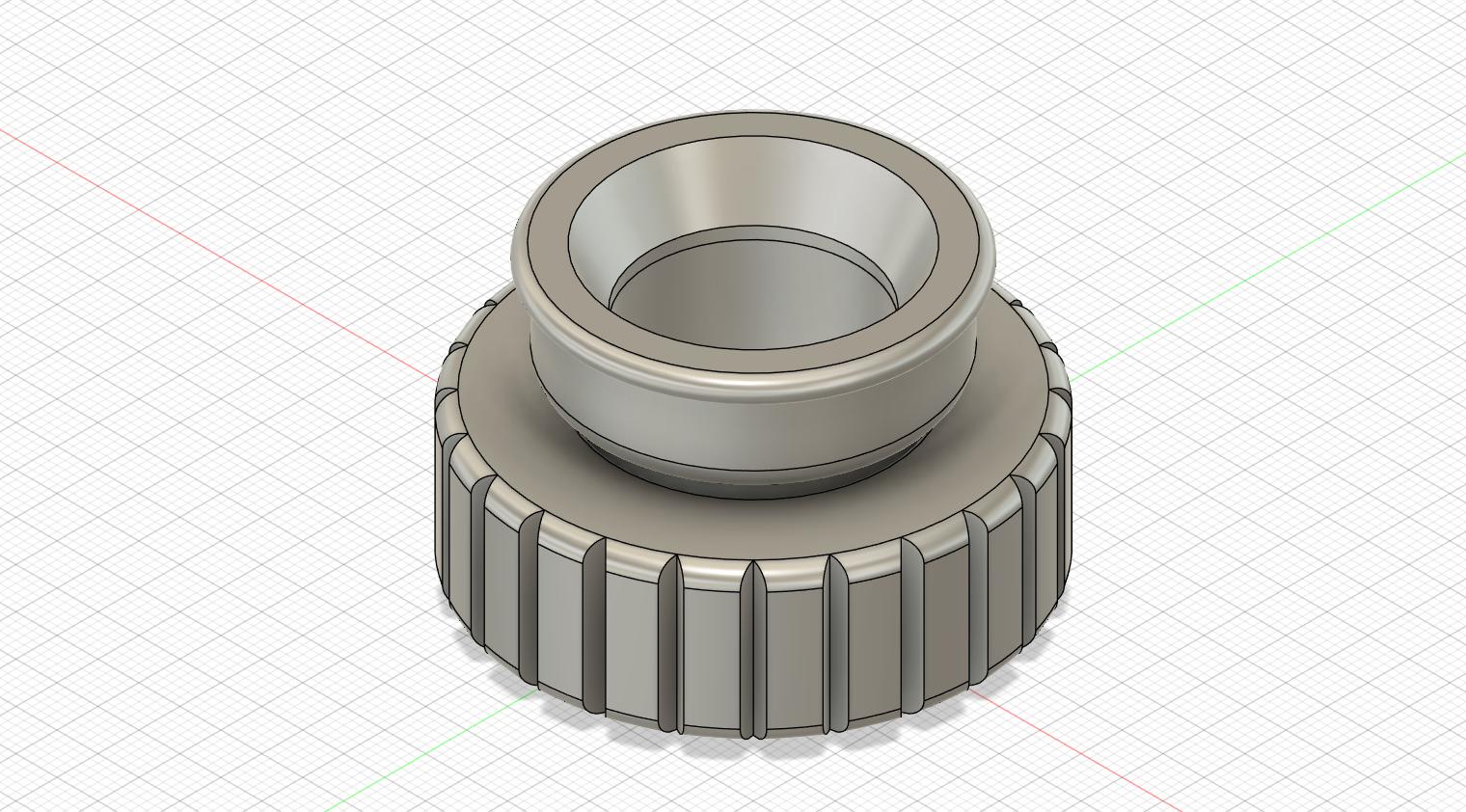

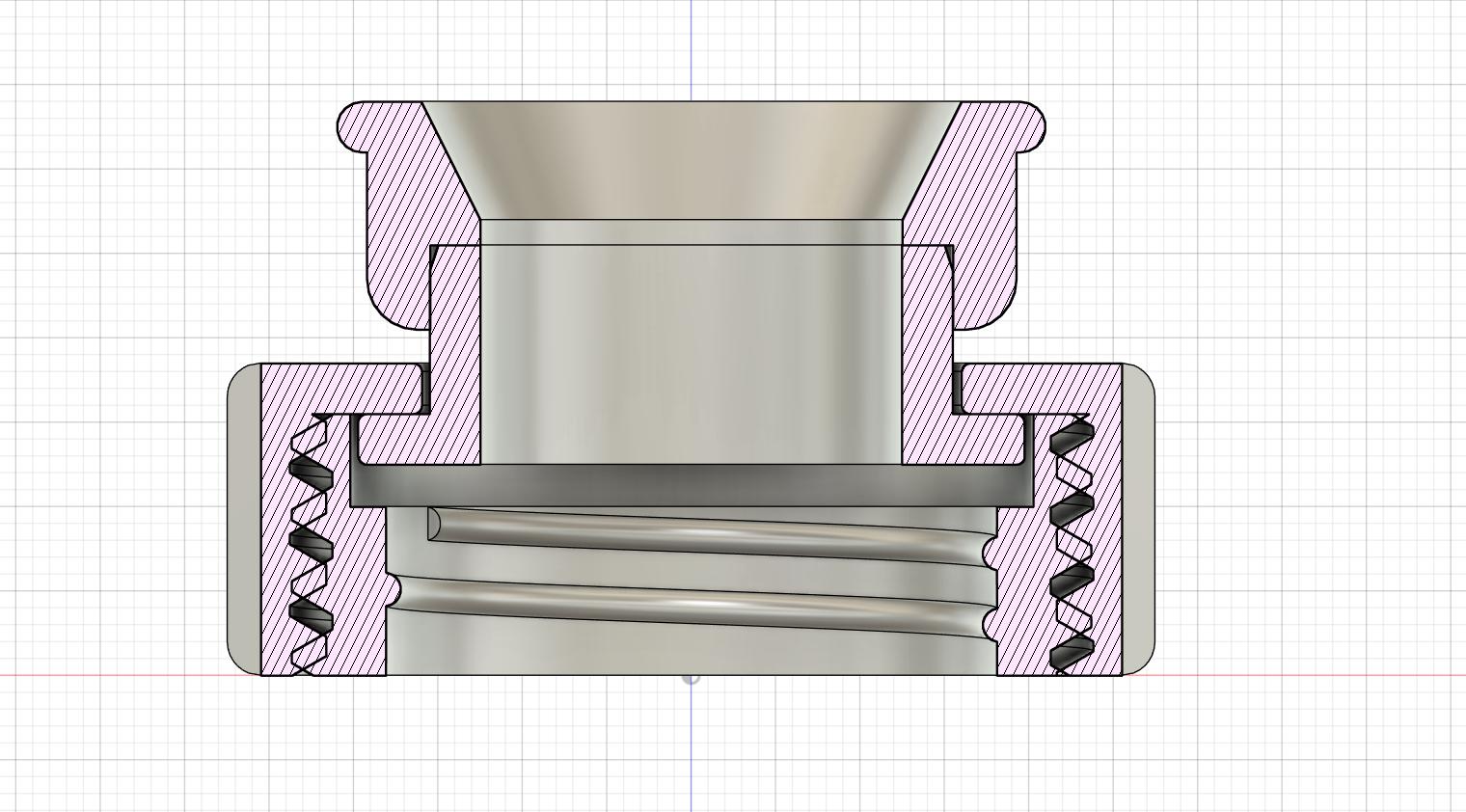

超音波洗浄機のクランプを作ってみました。

#器具の修理

ここしばらく考えてみたのですが、お酢やクエン酸は汚れを落とす効果があるものの過熱されると粘性のあるドロドロになってしまうようでやり過ぎはいけない感じ。

考え方を変え、ドロドロを落とすために茹で溢しをしてみました。

発煙器を取り出して逆立ちさせ、注射器で自然に精製水を落とします。発煙器の中は高温になっていますのでグツグツと噴き出してきますので、タオルを巻いてこぼれたお湯を吸い取って落としています。

タオルにはフォグリキッドの臭いが付きますので内部に残ったフォグリキッドを洗い流せているような感じです。

次は圧送ボトルを使って精製水を入れていますが、注入口のナットに超音波洗浄機を付けています。

超音波洗浄機は水中でないと使って行けないとマニュアルに書いてあります。過熱がよろしくないためでしょう。今のところ手で持てる程度の温度ですし、サーマルプロテクタくらい入ってるでしょうからしばらく試します。

超音波洗浄機の効果かわかりませんが、何の動きも無かったものが脈打ち戻りを始め、ほんの僅かですが精製水を吸い込んでいます。何かしらの刺激にはなっている様子ですからしばらく続けてみます。

超音波洗浄機のクランプを作ってみました。

#器具の修理

2025年3月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

他社の先輩に頼まれて作ったDMX切替機を修理したのですが、ファームウェアを読み直したらバグがあるやん。

DMX3入力を選択するモノで、BreakTimeを見て切り替えをするので理屈ではおかしな挙動になることはありません。

主機能である切替の部分は問題無いのですが補助的な機能のバグです。限定使用なら問題ありません。

なお、故障は落雷によるものです。こんなところが壊れるの!?ってところが何ヵ所も逝ってました。

#器具の修理

DMX3入力を選択するモノで、BreakTimeを見て切り替えをするので理屈ではおかしな挙動になることはありません。

主機能である切替の部分は問題無いのですが補助的な機能のバグです。限定使用なら問題ありません。

なお、故障は落雷によるものです。こんなところが壊れるの!?ってところが何ヵ所も逝ってました。

#器具の修理

やってきましたツンデレのツン様。

調子よく出ていたのに全く出なくなりました。

剥がれた焦げカスが詰まったのかな?

よくあることです。

#器具の修理

調子よく出ていたのに全く出なくなりました。

剥がれた焦げカスが詰まったのかな?

よくあることです。

#器具の修理

2025年2月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

Antari F1-FAZER はツンデレのツンに入りました。全く以てご機嫌がわからない。3歩進んで2歩下がるを本気でやってくれます。

なんでかんで一か月近くやってますが、いい加減飽きてきたかも。

#器具の修理

なんでかんで一か月近くやってますが、いい加減飽きてきたかも。

#器具の修理

2024年12月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

新規インストールしたのに不安定。頻繁にブルースクリーンにもなる。困る。

ネットを徘徊したところ、一部のSSDは24H2で拡張されたキャッシュ機能に対応していないために起こるとのこと。SSDのファームウェアをアップデートすれば解決するらしい。

何かと面倒である。

#パソコン

ネットを徘徊したところ、一部のSSDは24H2で拡張されたキャッシュ機能に対応していないために起こるとのこと。SSDのファームウェアをアップデートすれば解決するらしい。

何かと面倒である。

#パソコン

2024年7月 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

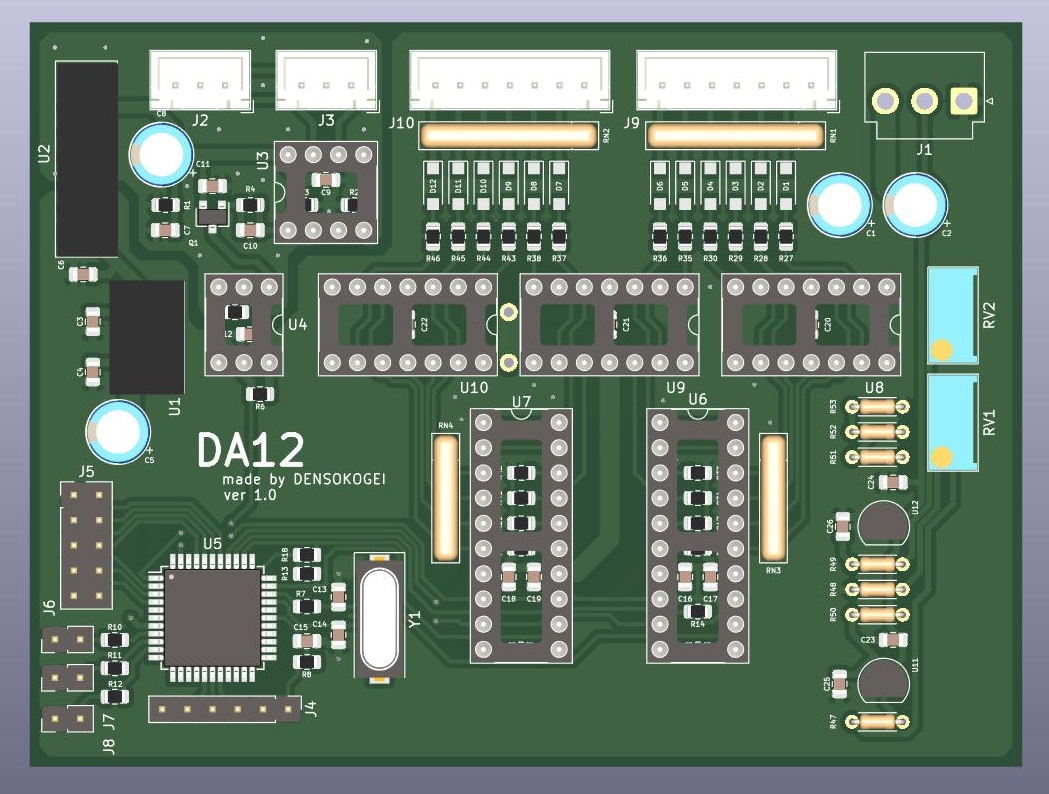

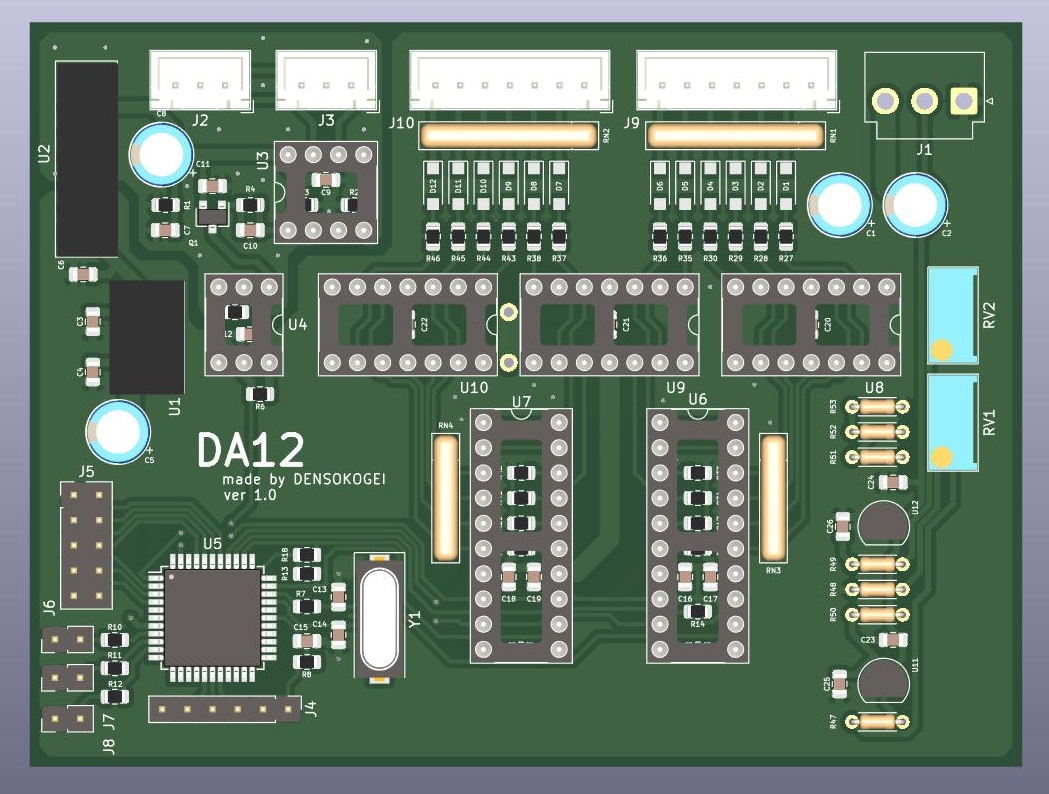

DA変換基板の仮デザインが終わりました。仮なのは必要な部品を配置したらどのくらいに収まるか目安を知るためです。

そのため実装に必要な取り付け穴などはありません。

概ね希望のサイズ(図では100x75)に収まったので、実装の条件を整理し、基板サイズと取り付け穴を決めるのが次の作業です。

合間にやっているので時間がかかっていますが、急いでも調光ユニットの稼働が増える時期には間に合いませんのでノンビリやります。

KiCADとFusion360の連携はいいですね。

部品の3DモデルはFusion360で書いてSTEP形式でエクスポートすればKiCADで読み込めます。

基板上の干渉を確認出来ればいいのでそれほど書き込まなくても使えます。

今回はDC-DCコンバータのU1とU2だけです。画像は上面からなので黒いだけですが、3Dで視点を変えると周囲の部品との関係がよくわかります。

#器具の製作

そのため実装に必要な取り付け穴などはありません。

概ね希望のサイズ(図では100x75)に収まったので、実装の条件を整理し、基板サイズと取り付け穴を決めるのが次の作業です。

合間にやっているので時間がかかっていますが、急いでも調光ユニットの稼働が増える時期には間に合いませんのでノンビリやります。

KiCADとFusion360の連携はいいですね。

部品の3DモデルはFusion360で書いてSTEP形式でエクスポートすればKiCADで読み込めます。

基板上の干渉を確認出来ればいいのでそれほど書き込まなくても使えます。

今回はDC-DCコンバータのU1とU2だけです。画像は上面からなので黒いだけですが、3Dで視点を変えると周囲の部品との関係がよくわかります。

#器具の製作