全年2月21日の投稿[6件]

2024年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

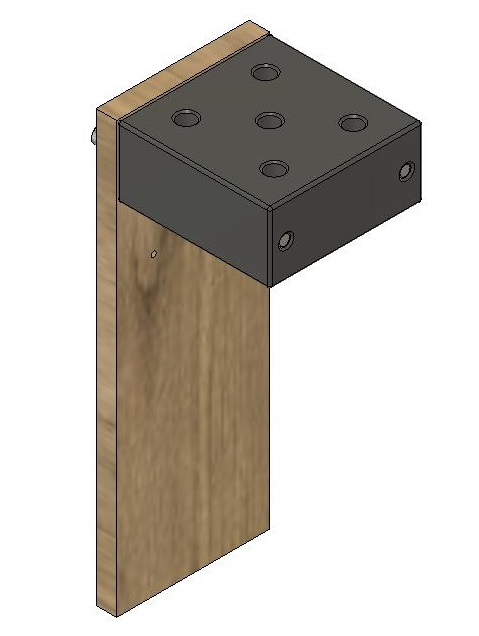

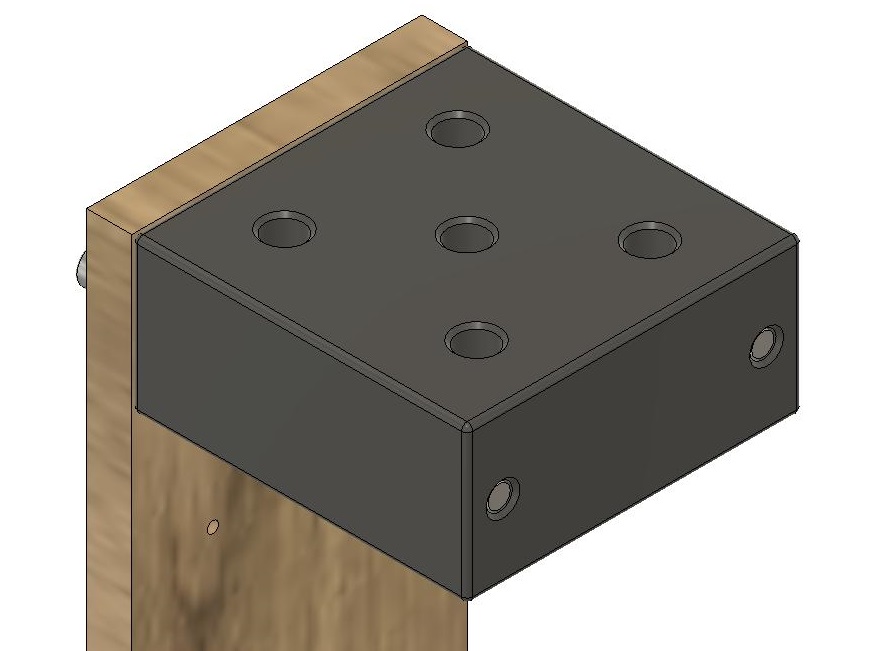

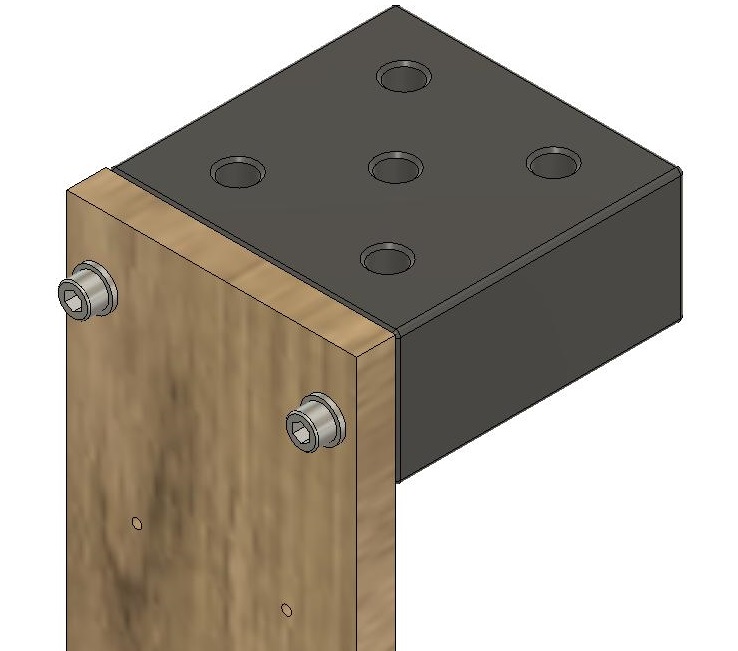

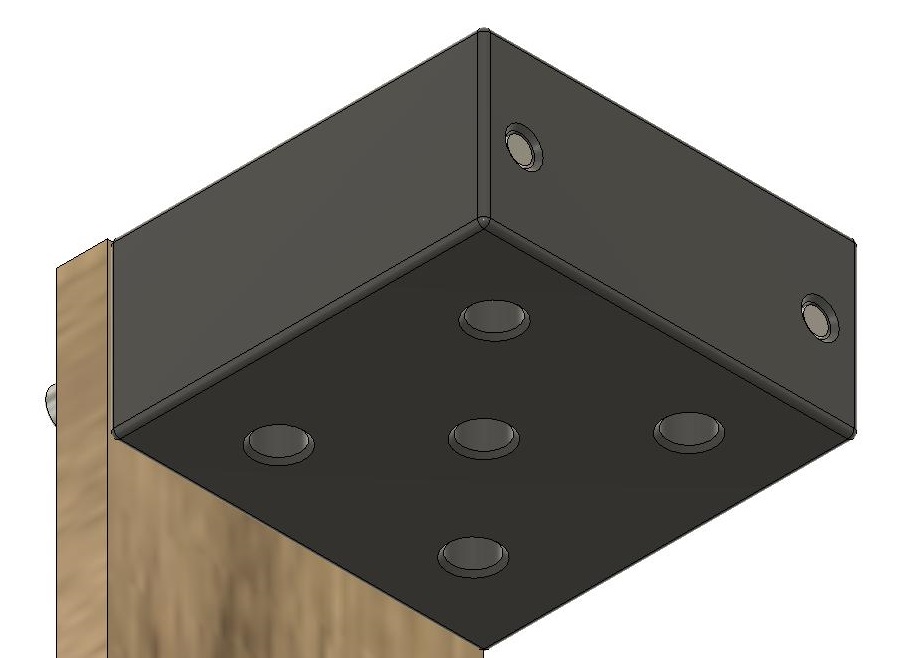

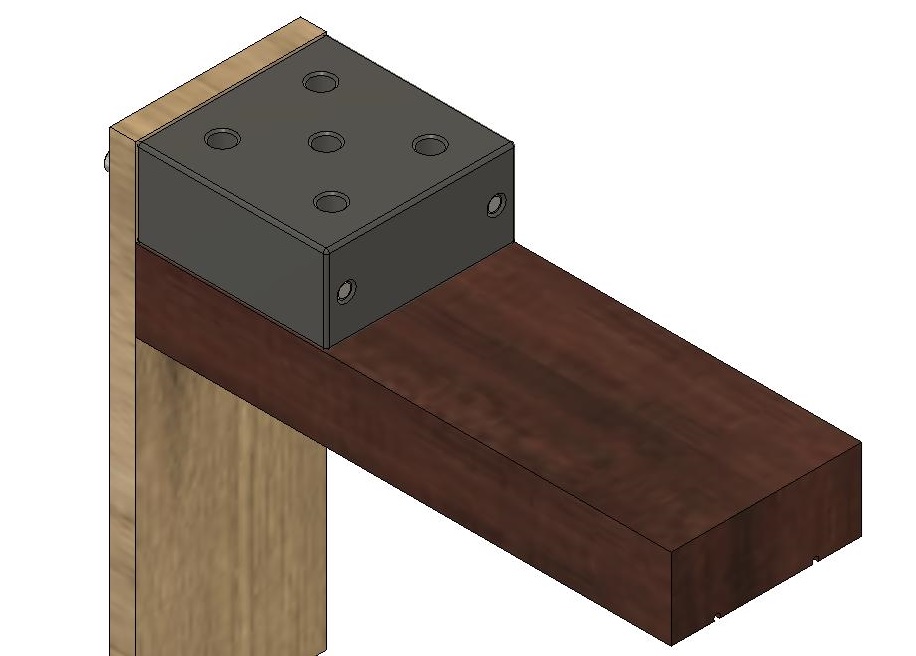

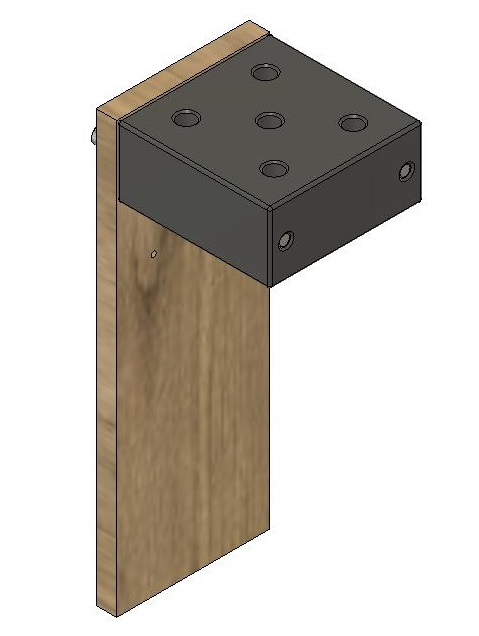

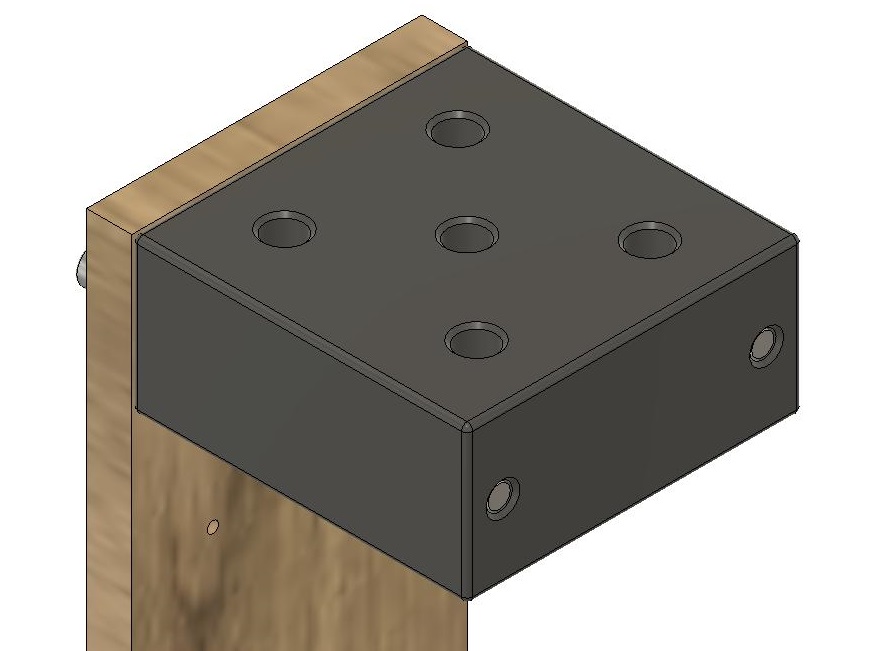

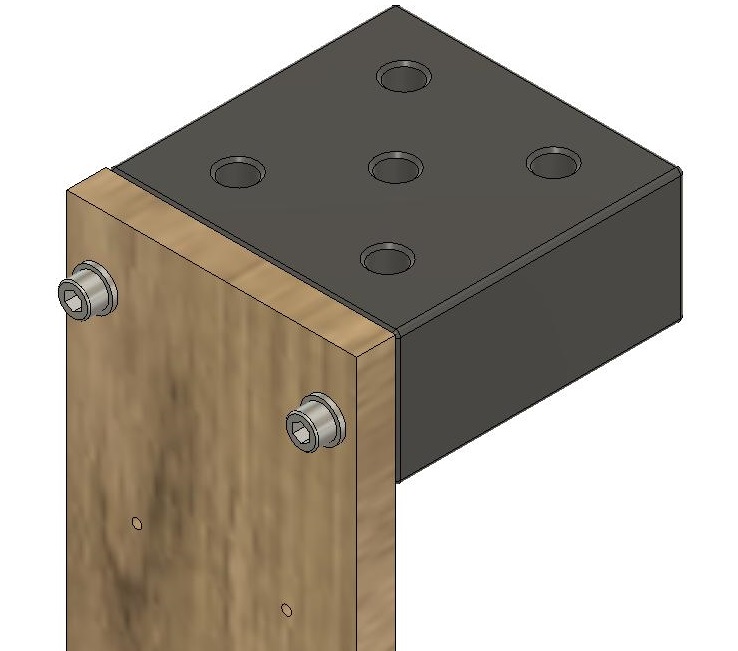

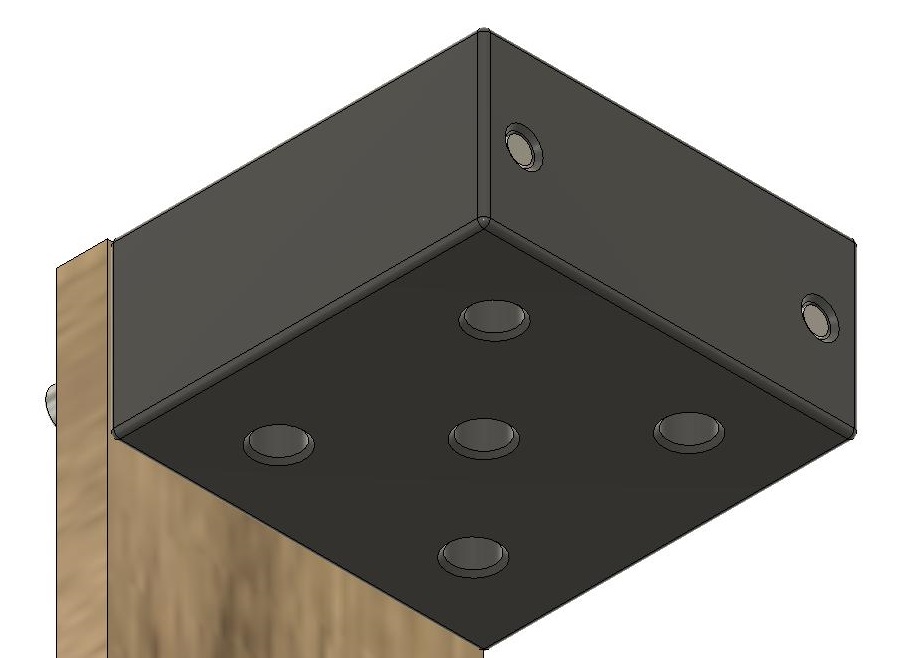

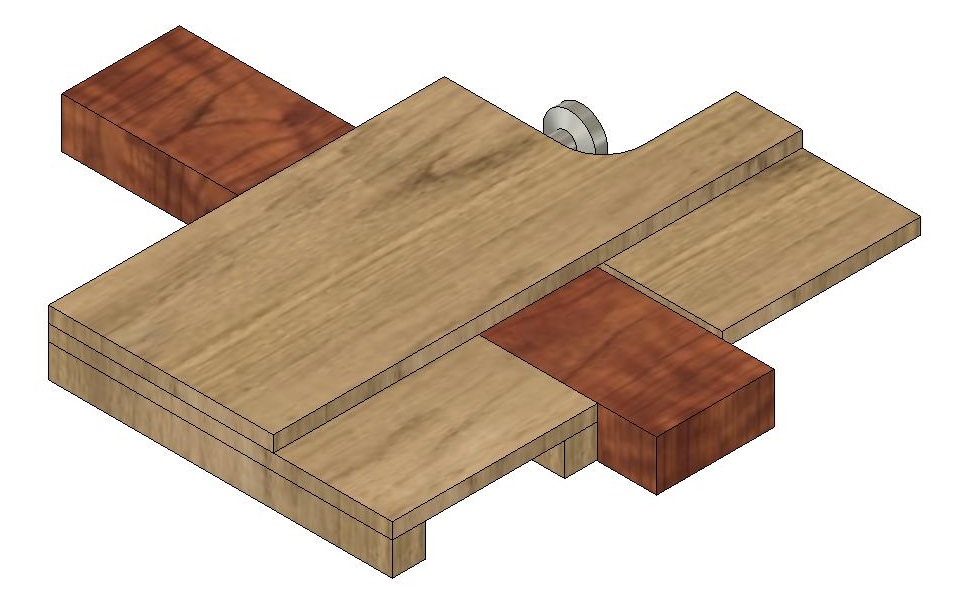

2x4材に丸ナットと接合ボルトを入れる穴の切削をするための治具です。1mを超える木材をボール盤にセットするのが難しいため作ります。

ブロックのガイド穴に錐を通して木材に穴を空けます。ガイド穴と錐の間に緩みはありますが、フリーハンドに比べればかなり正確な軸線を得られます。

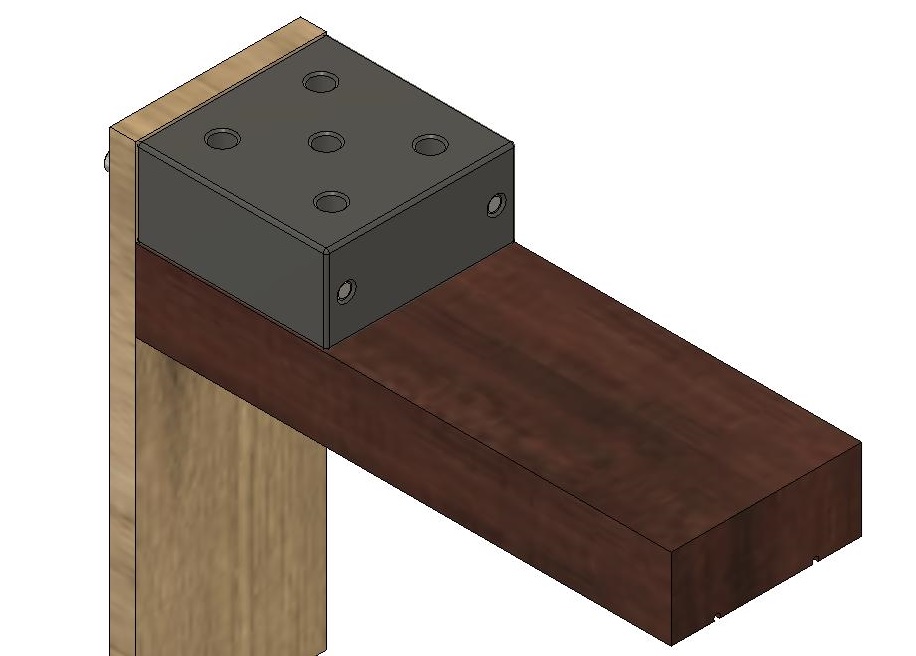

あてがい方はこんな感じ

● 横使い

● 縦使い

画像では小さくて見えませんが、丸ナット穴の位置を出すガイド穴もあります。Φ3mmでポンチ穴を空け丸ナット用のΦ20mm貫通穴を切削します。

#工具や資材

ブロックのガイド穴に錐を通して木材に穴を空けます。ガイド穴と錐の間に緩みはありますが、フリーハンドに比べればかなり正確な軸線を得られます。

あてがい方はこんな感じ

● 横使い

● 縦使い

画像では小さくて見えませんが、丸ナット穴の位置を出すガイド穴もあります。Φ3mmでポンチ穴を空け丸ナット用のΦ20mm貫通穴を切削します。

#工具や資材

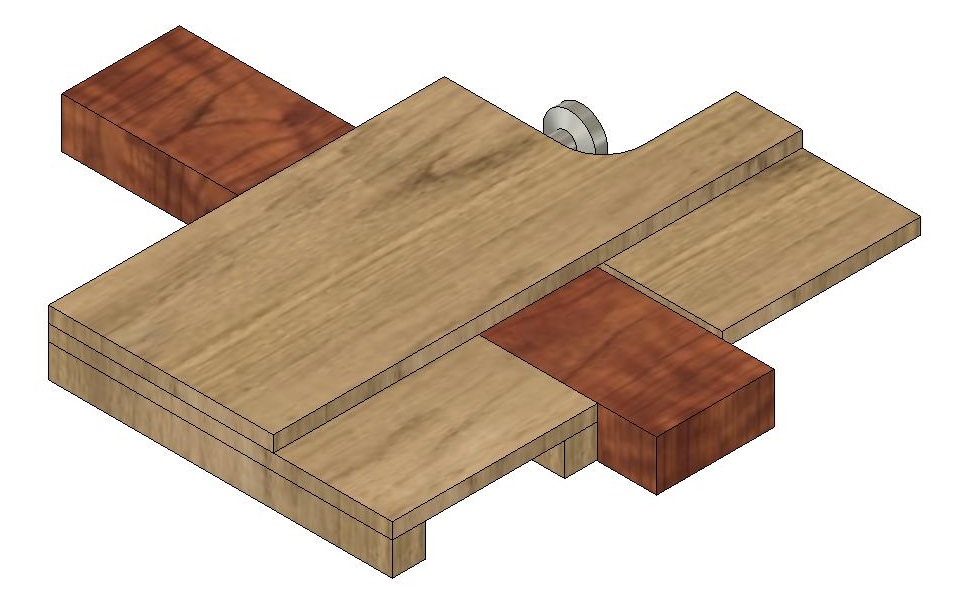

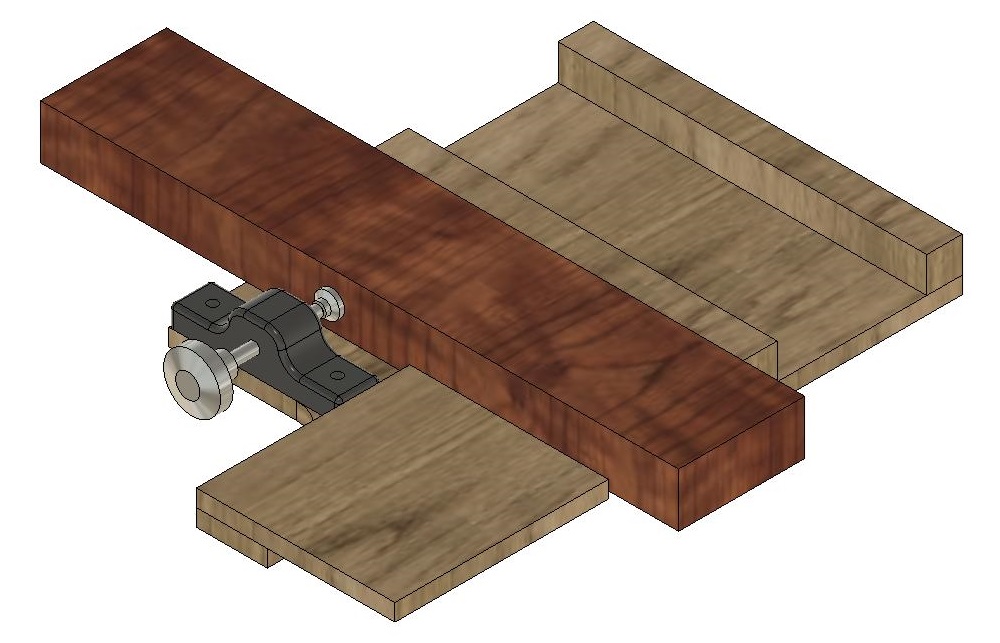

2x4材用の丸ノコガイドを作っています。

切断するだけなら丸ノコ盤でいいのですし、単なるガイドなら既製品にありますが、ホゾなどの断面加工をするには一定の深さで切り込みをしたいので、その作業に適したガイドが欲しいのです。

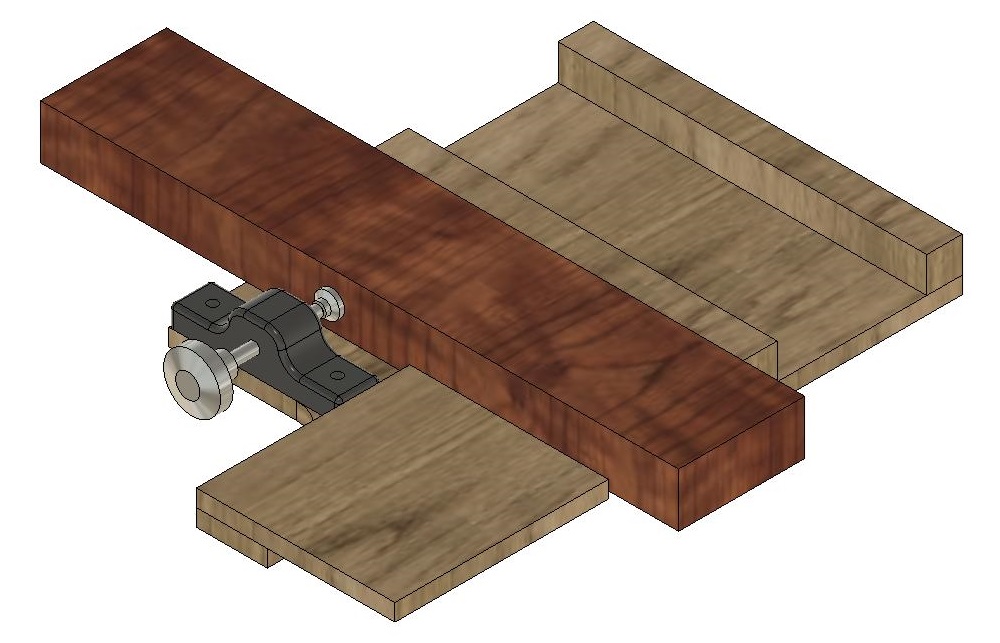

安定させる為にクランプも実装したいので、締めネジを取り付ける台座をプリント中です。

追記

CADで描いたものです。

1枚目が表、2枚目が裏です。

丸ノコ用のL型ガイドとの違いは丸ノコを載せる受けがあることです。

無くても出来ることですが、あれば深さを一定にしやすいと思います。

#工具や資材

切断するだけなら丸ノコ盤でいいのですし、単なるガイドなら既製品にありますが、ホゾなどの断面加工をするには一定の深さで切り込みをしたいので、その作業に適したガイドが欲しいのです。

安定させる為にクランプも実装したいので、締めネジを取り付ける台座をプリント中です。

追記

CADで描いたものです。

1枚目が表、2枚目が裏です。

丸ノコ用のL型ガイドとの違いは丸ノコを載せる受けがあることです。

無くても出来ることですが、あれば深さを一定にしやすいと思います。

#工具や資材

2023年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

思った以上に本業が忙しくなってしまいましたが、アルゴリズムの検討はしています。

今はキー入力からコマンドを起こす処理です。これも思った以上に難しい。

入力されたコマンドを実行する際に処理が出来なければエラーを吐く方法もアリですが、入力する途中で制限をかけた方がコマンド実行に負担をかけないのでいいかなと。

また、コマンドの入力中でも一部の機能は実行したい。例えばランプチェックなどです。入力中に状況を確認して最終決定が出来れば操作性が良くなるからです。コマンド入力が確定せずともそれをチェックし、構文確認や一部の機能を実行出来る様にしたいのです。

とまぁ、言うのは簡単ですが、これをどう処理したものか。ケースバイケースでベタ処理を書くのは無駄が多いので、出来る限りリソースを汎用化することでメンテナンス性も良くしておきたい。プログラム書きの基本だと思っていますが、同じ処理は一つしか書かないってことです。

#C言語

今はキー入力からコマンドを起こす処理です。これも思った以上に難しい。

入力されたコマンドを実行する際に処理が出来なければエラーを吐く方法もアリですが、入力する途中で制限をかけた方がコマンド実行に負担をかけないのでいいかなと。

また、コマンドの入力中でも一部の機能は実行したい。例えばランプチェックなどです。入力中に状況を確認して最終決定が出来れば操作性が良くなるからです。コマンド入力が確定せずともそれをチェックし、構文確認や一部の機能を実行出来る様にしたいのです。

とまぁ、言うのは簡単ですが、これをどう処理したものか。ケースバイケースでベタ処理を書くのは無駄が多いので、出来る限りリソースを汎用化することでメンテナンス性も良くしておきたい。プログラム書きの基本だと思っていますが、同じ処理は一つしか書かないってことです。

#C言語

2022年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

このところ何回か出ている「VT-100」について少し解説。

私も使ったことはありませんが、今のパソコンやスマホに至る画期的な発明だと思います。

まだパソコンという言葉すらなかった時代、コンピュータという言葉だけでそれらが総称されていた時代、大型汎用機(メインフレーム)をより使いやすくするための端末として開発された物です。

見た目にはMS-DOS隆盛時代のパソコンみたいな姿をしていますが、大雑把に言うなら「リモコン」です。単体ではキー入力を画面に表示するくらいしか出来ません。処理を行うメインフレームに指示を送り、その戻りを表示するだけです。今どきの感覚のOSも搭載されておらず、データを保存する機能もありません。

ですが、このVT-100を発端にパソコンやインターネットが生まれたと言っても過言ではないのです。

たぶんですが、VT-100だけで完結させて何か出来たら面白くね?と思った人がいて、本当にそうしてしまったのがパソコンの実質的な発祥ではないかと。インターネットも、離れたメインフレームを繋げたアーパネットが発祥と言われていますが、実際には遠くに置いたVT-100をもっと簡単にメインフレームに繋げたいというニーズに対し「楽するために努力した結果」なのではないかと。

これらは私の勝手な想像でありますが、VT-100が無かったら今が少し違っていたのは間違いないと思います。

ANSIエスケープシーケンスや正規表現などのエスケープコードと呼ばれる制御体系はメインフレームやVT-100で用いられていたもので、その名残が未だに使われているのです。

知らなくてもプログラムは書けますが、知っていた方が便利なことも少なくありません。

#妄想

私も使ったことはありませんが、今のパソコンやスマホに至る画期的な発明だと思います。

まだパソコンという言葉すらなかった時代、コンピュータという言葉だけでそれらが総称されていた時代、大型汎用機(メインフレーム)をより使いやすくするための端末として開発された物です。

見た目にはMS-DOS隆盛時代のパソコンみたいな姿をしていますが、大雑把に言うなら「リモコン」です。単体ではキー入力を画面に表示するくらいしか出来ません。処理を行うメインフレームに指示を送り、その戻りを表示するだけです。今どきの感覚のOSも搭載されておらず、データを保存する機能もありません。

ですが、このVT-100を発端にパソコンやインターネットが生まれたと言っても過言ではないのです。

たぶんですが、VT-100だけで完結させて何か出来たら面白くね?と思った人がいて、本当にそうしてしまったのがパソコンの実質的な発祥ではないかと。インターネットも、離れたメインフレームを繋げたアーパネットが発祥と言われていますが、実際には遠くに置いたVT-100をもっと簡単にメインフレームに繋げたいというニーズに対し「楽するために努力した結果」なのではないかと。

これらは私の勝手な想像でありますが、VT-100が無かったら今が少し違っていたのは間違いないと思います。

ANSIエスケープシーケンスや正規表現などのエスケープコードと呼ばれる制御体系はメインフレームやVT-100で用いられていたもので、その名残が未だに使われているのです。

知らなくてもプログラムは書けますが、知っていた方が便利なことも少なくありません。

#妄想

開発作業用のノートパソコンはWindows11ですが、慣れると使いやすいですね。

そう思う操作感の大半がMacOSやLinux系のパクリに見えますが、古いアプリも設定さえすれば安定して動くので便利に使えてます。

誰かが作ったコンテンツやサービスを消費するだけならiOSやAndroidが良いと思いますし、日常使いの文具としてやネット上のシステムを踏み台に発信するならMacOSが便利だと思いますが、舞台照明系のシステム構築やガチなモノづくりをするならWindowsの方が環境を整えやすいと思われます。使いたいのはOSではなくアプリやネット上のサービスですから、趣向や目的に合わせて選べばいいのです。

数十年前にMP-80というワンボードマイコンにハンドアセンブルを16進数で打ち込むことから始まった私にとってはどれも便利過ぎるのでどれでもいいのですけど。

#日常

そう思う操作感の大半がMacOSやLinux系のパクリに見えますが、古いアプリも設定さえすれば安定して動くので便利に使えてます。

誰かが作ったコンテンツやサービスを消費するだけならiOSやAndroidが良いと思いますし、日常使いの文具としてやネット上のシステムを踏み台に発信するならMacOSが便利だと思いますが、舞台照明系のシステム構築やガチなモノづくりをするならWindowsの方が環境を整えやすいと思われます。使いたいのはOSではなくアプリやネット上のサービスですから、趣向や目的に合わせて選べばいいのです。

数十年前にMP-80というワンボードマイコンにハンドアセンブルを16進数で打ち込むことから始まった私にとってはどれも便利過ぎるのでどれでもいいのですけど。

#日常

画面とArt-Netの送受信を結合させられる段階になりました。Art-Netをスルー出力し特定のユニバースをモニタします。

簡易ながら実験段階で出来ていることですから、画面を整えたからってなんだよって構成ですが、パッチマシンの一部を先行して作っているので重要な過程です。表示することが目的ではなく、最低限持たなければならない機能を出来るだけ見やすく使いやすく軽く、そして今後の伸びしろを持たせた構成でまとめ上げることが目的です。

#[Art-Net]

簡易ながら実験段階で出来ていることですから、画面を整えたからってなんだよって構成ですが、パッチマシンの一部を先行して作っているので重要な過程です。表示することが目的ではなく、最低限持たなければならない機能を出来るだけ見やすく使いやすく軽く、そして今後の伸びしろを持たせた構成でまとめ上げることが目的です。

#[Art-Net]