全年2月17日の投稿[4件]

2025年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

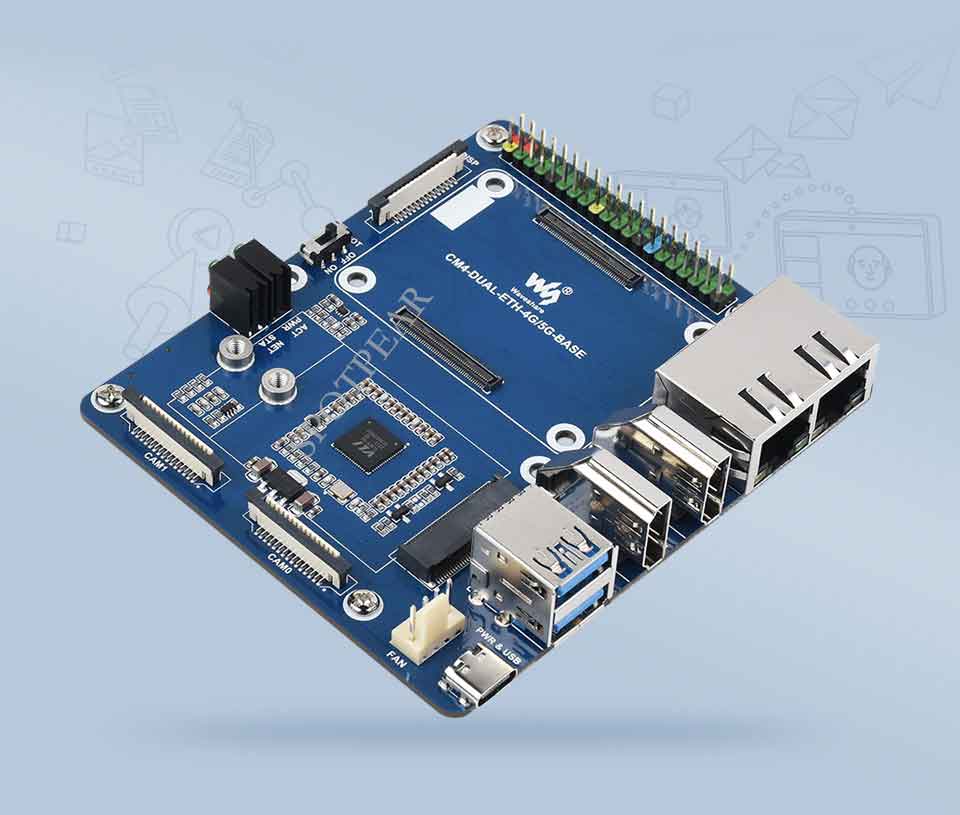

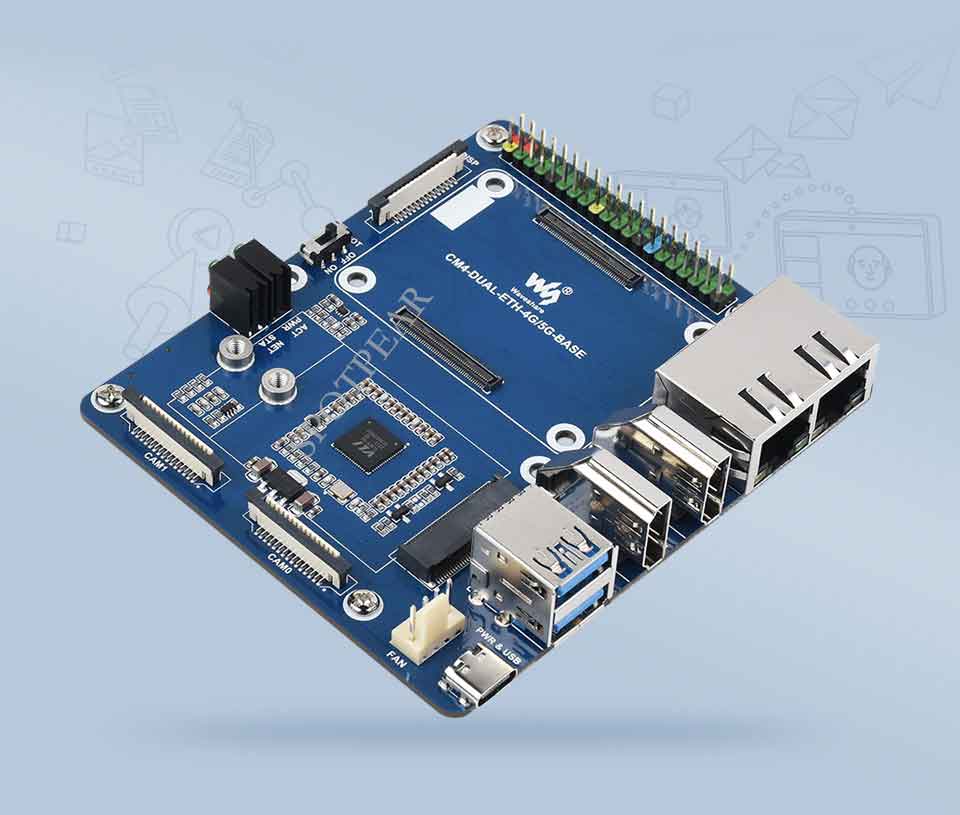

RaspberryPiCM4は単体では動きません。なんらかのインターフェースボードが必要です。

ArtNet-Routerに使うのであればEtherポートが2個、HDMI、USB3.0が付いている物が良いなぁ~くらいの気持ちで買ったボードには「SIMカードスロット」が付いています。

お目当てではなかったのですが、どうせならLTEモデムも実験してみようかと。出先でIoT的に使うならネット回線も繋いでおきたいと思っていました。ネットに繋がりさえすればVPNでどうにもでもなります。

ちなみに、3割程安いすごく似たボードがありますが、こちらにはSIMカードスロットがありません。M.2スロットも安い方がEキーで今回のはBキーです。どちらが良いというより目的が違います。

モデムカードは「L850-GL」をオーダー。日本国内のプラチナバンドにも対応する数少ないM.2モデムです。価格は約3,500円(2023年2月現在)ですが、プラチナバンドに対応した外付けのwifiルーターよりも安価です。ドライバはOS標準に無いそうですが、チップメーカー純正のドライバがGitHubにあります。

設定は先達の情報を継ぎ接ぎしてどうにかしましょう。

#RaspberryPi

ArtNet-Routerに使うのであればEtherポートが2個、HDMI、USB3.0が付いている物が良いなぁ~くらいの気持ちで買ったボードには「SIMカードスロット」が付いています。

お目当てではなかったのですが、どうせならLTEモデムも実験してみようかと。出先でIoT的に使うならネット回線も繋いでおきたいと思っていました。ネットに繋がりさえすればVPNでどうにもでもなります。

ちなみに、3割程安いすごく似たボードがありますが、こちらにはSIMカードスロットがありません。M.2スロットも安い方がEキーで今回のはBキーです。どちらが良いというより目的が違います。

モデムカードは「L850-GL」をオーダー。日本国内のプラチナバンドにも対応する数少ないM.2モデムです。価格は約3,500円(2023年2月現在)ですが、プラチナバンドに対応した外付けのwifiルーターよりも安価です。ドライバはOS標準に無いそうですが、チップメーカー純正のドライバがGitHubにあります。

設定は先達の情報を継ぎ接ぎしてどうにかしましょう。

#RaspberryPi

2022年 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

昨晩、思い立って調べてみたのですが、Pythonで並列処理をする方法には大きく分けて2つあると理解する。ThreadingとMultiprocessingです。

今までに何度も読んでいたサイトばかりですが、何故だか内容が突然理解できるようになりました。たぶん今まではPythonをスクリプト言語だと思っていたからでしょう。Pythonという皮の裏にC言語がある思えばスムーズに理解が進みました。

似たような別ライブラリもありますが、意味合いとしてはこの二つに集約されていると思っていいでしょう。

大雑把に言うなら、Threadingは比較的楽に使えるがCPUスレッドは1つしか使えない。Multiprocessingは複数のCPUスレッドを使えるがプロセスが起動するのに時間がかかり記述も少し難しい。

難しいといっても、プロセス間通信の制約とタイミングくらいなもので、関数自体はThreadingとMultiprocessingはとても似ているので片方を覚えればどちらも使えそう。関数間で通信するQueueは使うライブラリが違うので注意ですが、これも関数が酷似しているのでストレス少ないかも。

Python3.8からは共有メモリというC言語のポインタに近いことが可能になっているので、RaspberryPiのPythonも3.8になることを心待ちにしております。変数の型やデータ長を厳密に管理しなければなりませんが、それさえやっておけばいいので問題無し。デバイスとやり取りする処理では普通にやっていることだし。

#Python

今までに何度も読んでいたサイトばかりですが、何故だか内容が突然理解できるようになりました。たぶん今まではPythonをスクリプト言語だと思っていたからでしょう。Pythonという皮の裏にC言語がある思えばスムーズに理解が進みました。

似たような別ライブラリもありますが、意味合いとしてはこの二つに集約されていると思っていいでしょう。

大雑把に言うなら、Threadingは比較的楽に使えるがCPUスレッドは1つしか使えない。Multiprocessingは複数のCPUスレッドを使えるがプロセスが起動するのに時間がかかり記述も少し難しい。

難しいといっても、プロセス間通信の制約とタイミングくらいなもので、関数自体はThreadingとMultiprocessingはとても似ているので片方を覚えればどちらも使えそう。関数間で通信するQueueは使うライブラリが違うので注意ですが、これも関数が酷似しているのでストレス少ないかも。

Python3.8からは共有メモリというC言語のポインタに近いことが可能になっているので、RaspberryPiのPythonも3.8になることを心待ちにしております。変数の型やデータ長を厳密に管理しなければなりませんが、それさえやっておけばいいので問題無し。デバイスとやり取りする処理では普通にやっていることだし。

#Python

ガラクタ週間が終わり、終日本業のデスクワークでした。

会場図面書いて、照明プランの概要まとめ、見積りというデスクワークの王道メニューです。

嫌いじゃないのですが、ガラクタネタが中途なのでソワソワします。

今やっているArt-Netは卓とデコーダが必要な作業なので、荷物も多いし広いスペースも必要です。しばらくはお休みかな。

明日から現場が続きますが、RaspberryPiだけ持って行って現在のソースをオブジェクト指向っぽく書く練習をしようかなぁ。

そうそう、製作というレベルではありませんが、ピンスポット用の照準器を増産しました。その実態は小型カメラ用の自在雲台を介して短いピカティニーレールをピンに取り付けるクランプです。

細かい部品を買い増しして組み立てるだけなので15分くらいの作業でしたが、なぜ思い立って作ったかと言えば数日後の現場で数年ぶりにピンを振ることになったからです。

鈍った腕でも対応出来そうな演目ですが、お年頃からくる目のコンディションでバインド照準器が使えませんので、ダットサイトなどの目印が遠くに見える照準器に頼らないとダメだと思われます。

このクランプは5-6年前に作った代物です。以前作った物は部下にあげてしまったので、余っていた部品で改めて自分用をこさえたワケです。

#RaspberryPi #Python

会場図面書いて、照明プランの概要まとめ、見積りというデスクワークの王道メニューです。

嫌いじゃないのですが、ガラクタネタが中途なのでソワソワします。

今やっているArt-Netは卓とデコーダが必要な作業なので、荷物も多いし広いスペースも必要です。しばらくはお休みかな。

明日から現場が続きますが、RaspberryPiだけ持って行って現在のソースをオブジェクト指向っぽく書く練習をしようかなぁ。

そうそう、製作というレベルではありませんが、ピンスポット用の照準器を増産しました。その実態は小型カメラ用の自在雲台を介して短いピカティニーレールをピンに取り付けるクランプです。

細かい部品を買い増しして組み立てるだけなので15分くらいの作業でしたが、なぜ思い立って作ったかと言えば数日後の現場で数年ぶりにピンを振ることになったからです。

鈍った腕でも対応出来そうな演目ですが、お年頃からくる目のコンディションでバインド照準器が使えませんので、ダットサイトなどの目印が遠くに見える照準器に頼らないとダメだと思われます。

このクランプは5-6年前に作った代物です。以前作った物は部下にあげてしまったので、余っていた部品で改めて自分用をこさえたワケです。

#RaspberryPi #Python