どのカテゴリにも属していない投稿[1183件](66ページ目)

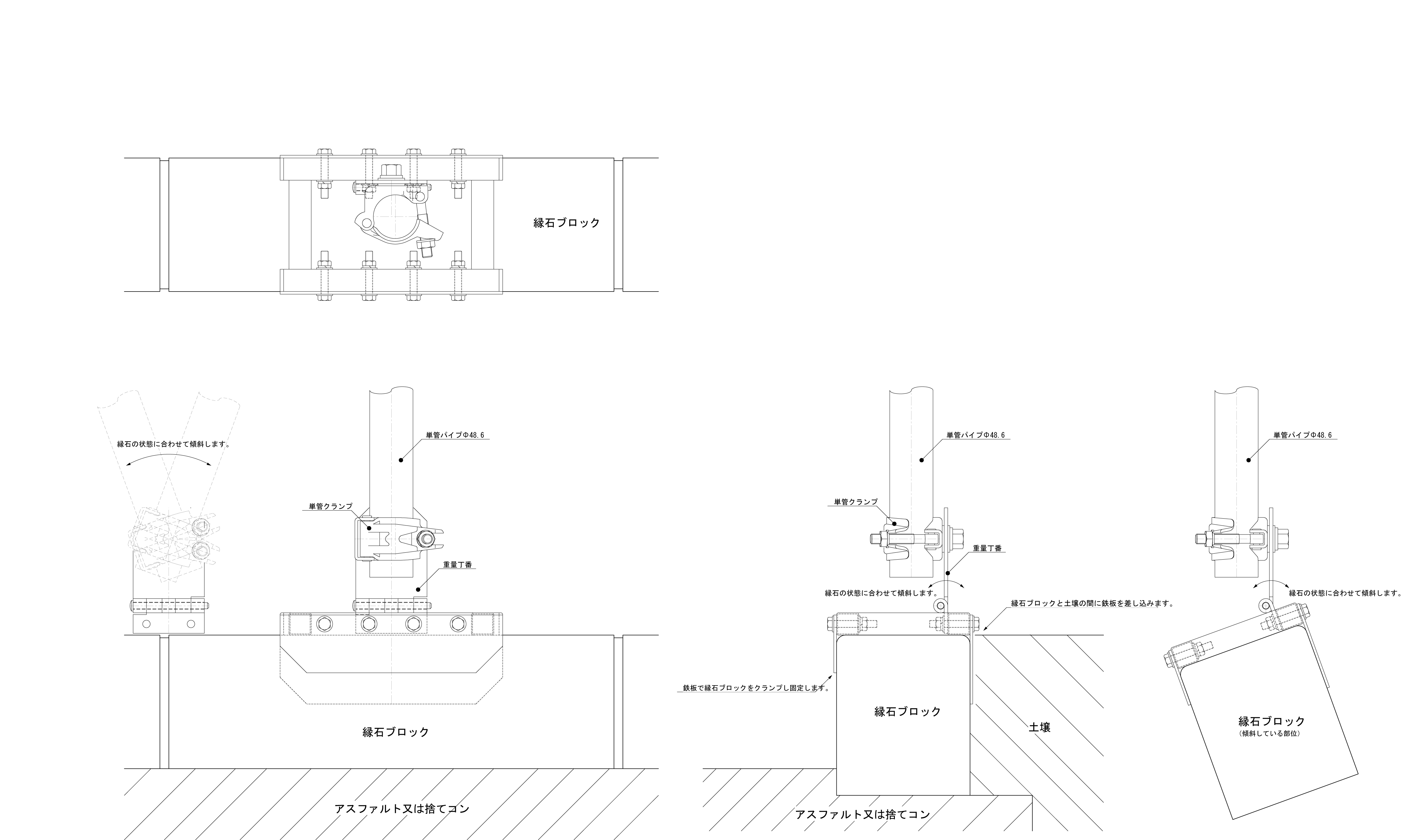

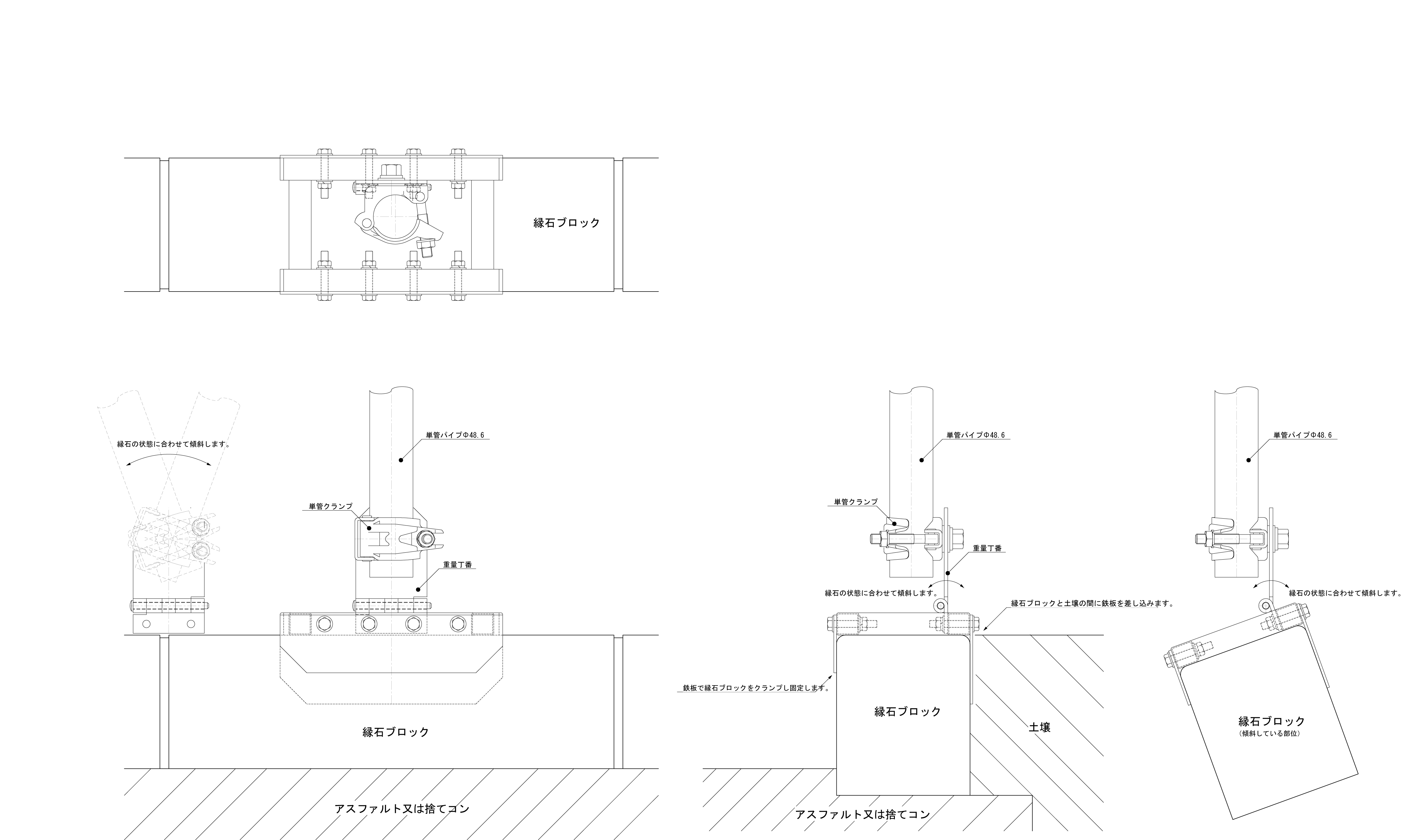

ライトアップの架台を作っています。

道路の分離帯みたいなところに生えている桜をライトアップするのですが条件が厳しい。

1)桜の根が傷むから地面にアンカー類は打たないこと。

2)(1)と同じ理由で土壌に加重を掛けないこと。

3)桜の幹に縛り付けるような取り付けをしないこと。

4)歩道、道路にはみ出さないこと。

5)アスファルトやコンクリート、縁石に穴を空けないこと。

6)現状復帰は厳重にすること。

桜の保全を優先するなら真っ当なご指示なんですが、灯具を宙に浮かすのかい?って話です。

唯一可能なのは、分離帯を囲む縁石に金具をクランプして荷重を掛けつつ固定する方法。

しかし、土壌は縁石の上面ギリギリまで攻めており、縁石自体傾いたりしています。

方針は、

1)縁石と土壌の間に薄い鉄板を打ち込む特殊なコの字クランプを構成する。

2)クランプから架台本体への繋がりには2軸の自在関節を入れる。

となります。

言うのは簡単ですが、私が出来る加工と予算の範囲でこんな物を作れるのかいな?

仕方ないから作ってます。

#ガチ工作

道路の分離帯みたいなところに生えている桜をライトアップするのですが条件が厳しい。

1)桜の根が傷むから地面にアンカー類は打たないこと。

2)(1)と同じ理由で土壌に加重を掛けないこと。

3)桜の幹に縛り付けるような取り付けをしないこと。

4)歩道、道路にはみ出さないこと。

5)アスファルトやコンクリート、縁石に穴を空けないこと。

6)現状復帰は厳重にすること。

桜の保全を優先するなら真っ当なご指示なんですが、灯具を宙に浮かすのかい?って話です。

唯一可能なのは、分離帯を囲む縁石に金具をクランプして荷重を掛けつつ固定する方法。

しかし、土壌は縁石の上面ギリギリまで攻めており、縁石自体傾いたりしています。

方針は、

1)縁石と土壌の間に薄い鉄板を打ち込む特殊なコの字クランプを構成する。

2)クランプから架台本体への繋がりには2軸の自在関節を入れる。

となります。

言うのは簡単ですが、私が出来る加工と予算の範囲でこんな物を作れるのかいな?

仕方ないから作ってます。

#ガチ工作

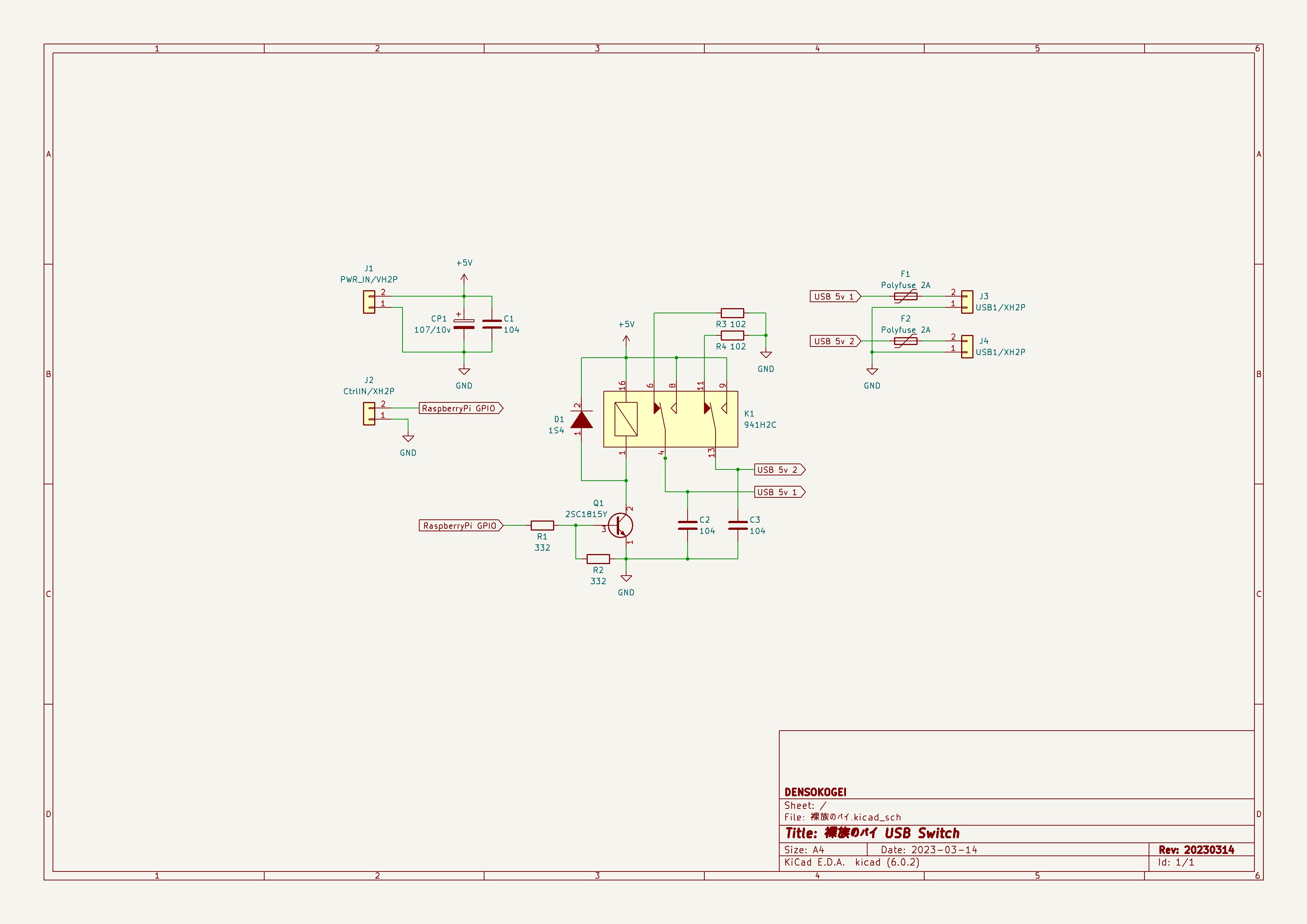

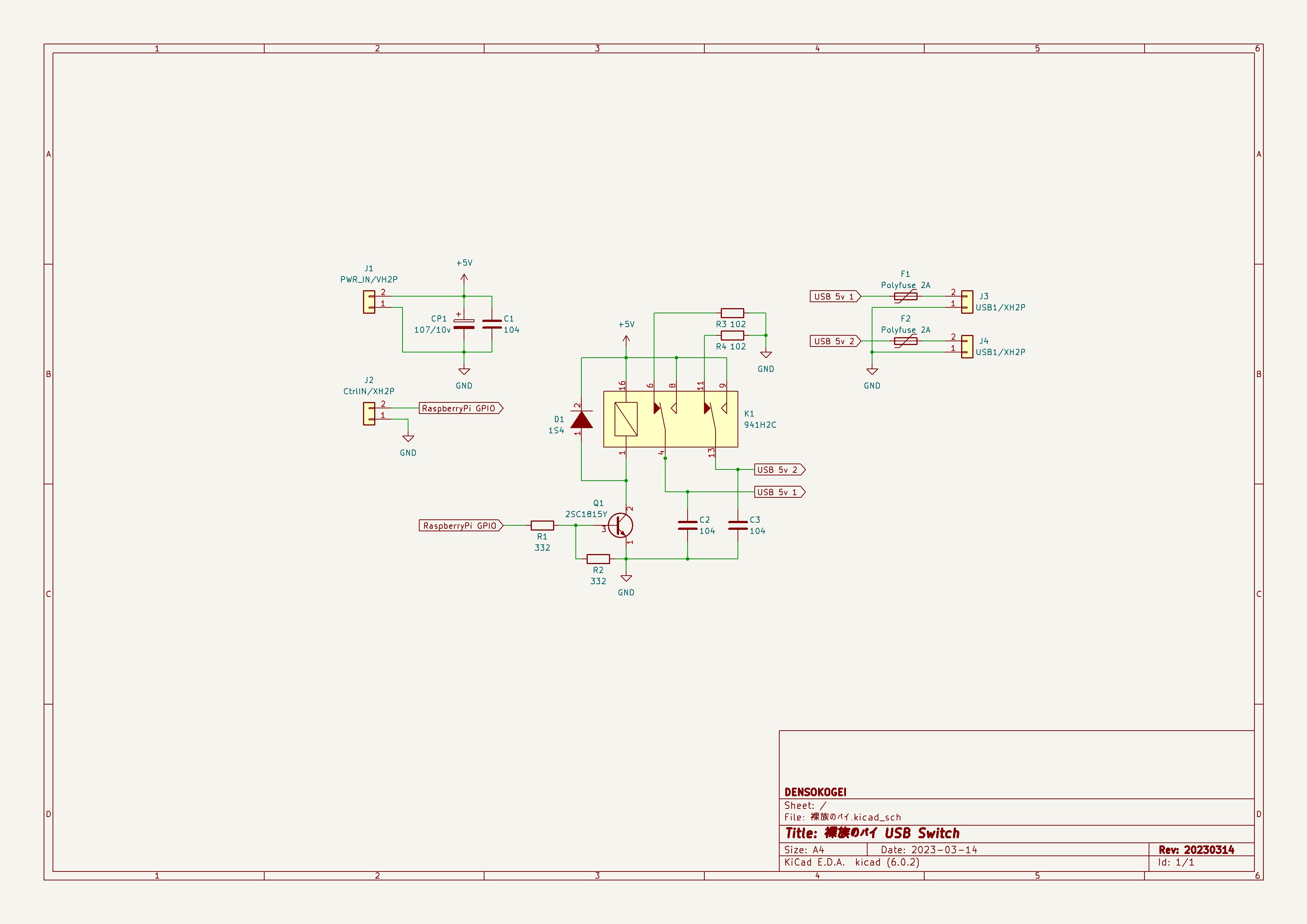

GPIOに出力したACT信号でリレーが動いたのですが、実装する基板をどうするか。

汎用基板でチマチマ結線するは面倒ですし耐久性に不安もあります。

KiCADで回路図描いたのだから基板もデザインして中華基板にオーダーしますかぁ。

まずは実装寸法を測ってみましょう。

#電子工作 #RaspberryPi

汎用基板でチマチマ結線するは面倒ですし耐久性に不安もあります。

KiCADで回路図描いたのだから基板もデザインして中華基板にオーダーしますかぁ。

まずは実装寸法を測ってみましょう。

#電子工作 #RaspberryPi

RaspberryPiのGPIOでリレーを動かす回路です。

今回はUSB電源を制御するので諸々名称はそれに合わせています。

リレーのB接点はオープンでもいいと思うのですが、放電経路と見なし、抵抗を介してGNDに落としています。

#電子工作 #RaspberryPi

今回はUSB電源を制御するので諸々名称はそれに合わせています。

リレーのB接点はオープンでもいいと思うのですが、放電経路と見なし、抵抗を介してGNDに落としています。

#電子工作 #RaspberryPi

クリアカムのパワーサプライは付属品とする電源ケーブルが入荷したので長時間起動チェックをしました。

実際の使用機器で長時間通電しておくのは重要なチェックの一つです。10時間くらい通電しましたが大丈夫っぽいです。

#電子工作

実際の使用機器で長時間通電しておくのは重要なチェックの一つです。10時間くらい通電しましたが大丈夫っぽいです。

#電子工作

RaspberryPi4BのACT-LEDをGPIOに出力してみました。

/boot/config.txtに設定を追加します。

以下はGPIO24(18番ピン)に出力する設定です。他のピンでも動くと思います。

$ sudo vi /boot/config.txt

# 末尾[all]の後に次を加えます。

dtparam=act_led_gpio=24

再起動すると基板上の緑のLEDの挙動がGPIO24に出ます。

やりたいことはUSB電源の制御で、カーネルが読み込まれたらONにし、カーネルが落ちたらOFFにしたいのです。再起動においてUSBデバイスをリセットするためにUSB電源を一度落とすことが目的です。

更に設定を追加してACT-LEDを常時点灯にすると求める動作を得られるようです。

$ sudo vi /boot/config.txt

dtparam=act_led_gpio=24,act_led_trigger=default-on,act_led=on

起動後にカーネルが読み込まれるとGPIOがHになり、シャットダウンもしくは再起動でカーネルが落ちるとLになります。それぞれのタイミングも良さそうです。

今日はLEDで出力を見ただけですが、実際にリレーを動かすならプルダウンした上にトランジスタ等でバッファする必要があるでしょう。

RaspberryPiのUSB電源はスクリプトで制御可能ですし、リレーを動かすだけならGPIOを操作すればいいのですが、各種モジュールが読み込まれる前に電源を投入し、各種モジュールが落ちてから電源を切りたいので意味が違います。

カーネルが落ちたらUSB電源も落ちればいいのですが、RaspberryPiのUSB電源はPWR-LEDの標準動作と同じ挙動っぽいので、今回はACT-LEDを用いることにします。

#RaspberryPi

/boot/config.txtに設定を追加します。

以下はGPIO24(18番ピン)に出力する設定です。他のピンでも動くと思います。

$ sudo vi /boot/config.txt

# 末尾[all]の後に次を加えます。

dtparam=act_led_gpio=24

再起動すると基板上の緑のLEDの挙動がGPIO24に出ます。

やりたいことはUSB電源の制御で、カーネルが読み込まれたらONにし、カーネルが落ちたらOFFにしたいのです。再起動においてUSBデバイスをリセットするためにUSB電源を一度落とすことが目的です。

更に設定を追加してACT-LEDを常時点灯にすると求める動作を得られるようです。

$ sudo vi /boot/config.txt

dtparam=act_led_gpio=24,act_led_trigger=default-on,act_led=on

起動後にカーネルが読み込まれるとGPIOがHになり、シャットダウンもしくは再起動でカーネルが落ちるとLになります。それぞれのタイミングも良さそうです。

今日はLEDで出力を見ただけですが、実際にリレーを動かすならプルダウンした上にトランジスタ等でバッファする必要があるでしょう。

RaspberryPiのUSB電源はスクリプトで制御可能ですし、リレーを動かすだけならGPIOを操作すればいいのですが、各種モジュールが読み込まれる前に電源を投入し、各種モジュールが落ちてから電源を切りたいので意味が違います。

カーネルが落ちたらUSB電源も落ちればいいのですが、RaspberryPiのUSB電源はPWR-LEDの標準動作と同じ挙動っぽいので、今回はACT-LEDを用いることにします。

#RaspberryPi

インターカムのパワーサプライは3台完成。出来る限り見た目も良くしたのでそれっぽく見えます(自画自賛)。

本業も忙しいのですが、この調子で棚上げ課題を済ませたいところです。

次は「裸族のパイ」です。

HDDケースの「裸族のカプセルホテル」の中にRaspberryPiを入れてサーバー機にするものです。

筐体の改造などは終わっていて、RaspberryPiのACT信号によるUSB電源の制御を残すだけなのでそれほど難しくないハズです。

「裸族のパイ」は自宅サーバーの省電力化のためにも必要なので速やかに進めたいところです。

追記

せっかくなのでパワーサプライの記念撮影

ケーブルに隠れていますが、3枚目の写真の右側にターミネーターを実装した分岐基板があります。

以前から使っているパワーサプライはXLRコネクタの内側端子にターミネータの部品を直接ハンダ付けしていますが、見た目も悪いし機械強度も不安なので、この基板に換装しようと思います。

#電子工作

本業も忙しいのですが、この調子で棚上げ課題を済ませたいところです。

次は「裸族のパイ」です。

HDDケースの「裸族のカプセルホテル」の中にRaspberryPiを入れてサーバー機にするものです。

筐体の改造などは終わっていて、RaspberryPiのACT信号によるUSB電源の制御を残すだけなのでそれほど難しくないハズです。

「裸族のパイ」は自宅サーバーの省電力化のためにも必要なので速やかに進めたいところです。

追記

せっかくなのでパワーサプライの記念撮影

ケーブルに隠れていますが、3枚目の写真の右側にターミネーターを実装した分岐基板があります。

以前から使っているパワーサプライはXLRコネクタの内側端子にターミネータの部品を直接ハンダ付けしていますが、見た目も悪いし機械強度も不安なので、この基板に換装しようと思います。

#電子工作

クリアカムのピンアサインは「音響・映像・電気設備が好き」さんの「Clear-Com(クリアカム)のヘッドセット・ピンアサイン」がわかりやすい。XLRは品番によってピン配置が違う点も解説されているのでとても良い情報です。

#電子工作

#電子工作

JAXAのH-3が失敗したようです。2段目のエンジンが着火しなかったため遠隔操作で自爆させたそうです。今回ばかりは衛星を含めた機材を失っていますので中止・中断とは言えません。

かとって、あげつらってJAXAはダメだぁ~三菱はダメだぁ~とするのも短絡過ぎます。1段目は正常に機能し分離まで成功したのですから、H-3最大の売りである新機軸満載のLE-9は正常に機能したと言えます。これはこれで正しく評価するべきです。事業としては言い訳の余地がない失敗ですが、LE-9の何がこれまでと違うのか、何が凄いのか、この辺りを抜きに今回を語るのは避けていただきたいものです。

超難題のLE-9を機能させたのに2段目のエンジンが着火しなかったことは「脇が甘い」と言われても致し方ありませんが。

#雑談

かとって、あげつらってJAXAはダメだぁ~三菱はダメだぁ~とするのも短絡過ぎます。1段目は正常に機能し分離まで成功したのですから、H-3最大の売りである新機軸満載のLE-9は正常に機能したと言えます。これはこれで正しく評価するべきです。事業としては言い訳の余地がない失敗ですが、LE-9の何がこれまでと違うのか、何が凄いのか、この辺りを抜きに今回を語るのは避けていただきたいものです。

超難題のLE-9を機能させたのに2段目のエンジンが着火しなかったことは「脇が甘い」と言われても致し方ありませんが。

#雑談

ムービングライトの予防修理と平行して棚上げネタを進めています。今はクリアカムのパワーサプライです。

クリアカムはDC12v~30vのスイッチング電源とターミネーターがあれば動きます。

電源は中華電機のDC24v/9Aを用いています。ベルトパックの電源電流は1台あたり150mA勘定です(カタログスペックはもっと少ないのですが経験則から余力を持たせてます)から20台くらいは動くかな?。

ターミネーターは抵抗220Ω(2w)x1、抵抗4.7kΩ(1/2w)x1、電解コンデンサ10uF/35vx1です。このあたりは過去記事No.371に書いています。

専用基板にターミネーターを実装し、XLR3Pを4口搭載し、4口同系統と2口2系統に切り替えられるようにしています。

組んでて困ったのは、DC24vのスイッチング電源の入出力ターミナルが小さいことです。M3ネジですが、壁(フェンス)の間隔5.2mmしかありません。0.75スケアに対応した圧着端子の幅は最小でも5.6mm。ほんのわずかの違いですが入りません。削ればいいけど面倒です。0.3~0.5スケアに対応した圧着端子なら幅5.2mmなのでギリギリ入りますが、近所の電材屋さんやホームセンターさんでは在庫していなかったのでポチりました。額面9A出力でこんな小さなターミナルはどうかと思います。性能は悪くないだけに不思議です。

ちなみに、中華電機のスイッチング電源に表示される最大電流値は絶対最大定格(これ以上使ったら壊れる値)と思うのがいいみたいです。国内感覚の定格(安定して使い続けられる最大値)は半分くらいのようです(今回の場合は4.5A)。

本体ページにクリアカムについてまとめるのがいいのかな?

XLRのピンアサイン、簡易パワーサプライの作り方、音声信号の割り込ませ方、音声信号への変換の仕方、製作の注意点などです。

#電子工作

クリアカムはDC12v~30vのスイッチング電源とターミネーターがあれば動きます。

電源は中華電機のDC24v/9Aを用いています。ベルトパックの電源電流は1台あたり150mA勘定です(カタログスペックはもっと少ないのですが経験則から余力を持たせてます)から20台くらいは動くかな?。

ターミネーターは抵抗220Ω(2w)x1、抵抗4.7kΩ(1/2w)x1、電解コンデンサ10uF/35vx1です。このあたりは過去記事No.371に書いています。

専用基板にターミネーターを実装し、XLR3Pを4口搭載し、4口同系統と2口2系統に切り替えられるようにしています。

組んでて困ったのは、DC24vのスイッチング電源の入出力ターミナルが小さいことです。M3ネジですが、壁(フェンス)の間隔5.2mmしかありません。0.75スケアに対応した圧着端子の幅は最小でも5.6mm。ほんのわずかの違いですが入りません。削ればいいけど面倒です。0.3~0.5スケアに対応した圧着端子なら幅5.2mmなのでギリギリ入りますが、近所の電材屋さんやホームセンターさんでは在庫していなかったのでポチりました。額面9A出力でこんな小さなターミナルはどうかと思います。性能は悪くないだけに不思議です。

ちなみに、中華電機のスイッチング電源に表示される最大電流値は絶対最大定格(これ以上使ったら壊れる値)と思うのがいいみたいです。国内感覚の定格(安定して使い続けられる最大値)は半分くらいのようです(今回の場合は4.5A)。

本体ページにクリアカムについてまとめるのがいいのかな?

XLRのピンアサイン、簡易パワーサプライの作り方、音声信号の割り込ませ方、音声信号への変換の仕方、製作の注意点などです。

#電子工作

国策企業と言ってもいい半導体メーカーのRapidus株式会社(ラピダス)が半導体の高度技術者を月給27万円で募集しているとかいないとか。そこそこ企業の正社員ならお荷物人材すらもらっていそうな金額ですが、未来の最先端半導体を作れるキーマンに提示して恥ずかしくない金額なの?

アメリカの資本も入っていますから週給の間違えか?とも思いましたが、それでも年に1,431万円です。年俸27万USドルならアリかもしれませんが、求める成果を考えたら安すぎます。世界の覇権を手にしようともくろむ国策企業が恥じることなくこんな提示をするのは日本国民として恥ずかしい。

偉いだけの役員様が不要とは言わないけど、その企業の価値を高める高度技術者を募集するなら役員様と同等の報酬を提示するのが最低限ぢゃね?。プロスポーツに例えるなら超一流のスター選手を求めるようなお話ですから、革新的な成果を出せる技術者には会長や社長以上の年俸を支払ってもアリだと思うのです。技術者を優遇しろってことではなく、平凡な技術者には平凡な報酬、神クラスの技術者には神クラスの報酬ぢゃないかと。

つか、何の取柄も無い人すら手に出来る27万円で神クラスの人材が集まると本気で思っているなら腐れ神すら寄り付かないのでは?

神クラスの経営者も管理職も居ないから27万円なんでしょうけど、このまま「月給27万円」を押し通すなら「成果を出したらボーナス100億円!!」くらい付け加えて欲しいものです。

一度にそんなボーナス出したら所得税で大半を持って行かれそうだけどwww

#雑談

アメリカの資本も入っていますから週給の間違えか?とも思いましたが、それでも年に1,431万円です。年俸27万USドルならアリかもしれませんが、求める成果を考えたら安すぎます。世界の覇権を手にしようともくろむ国策企業が恥じることなくこんな提示をするのは日本国民として恥ずかしい。

偉いだけの役員様が不要とは言わないけど、その企業の価値を高める高度技術者を募集するなら役員様と同等の報酬を提示するのが最低限ぢゃね?。プロスポーツに例えるなら超一流のスター選手を求めるようなお話ですから、革新的な成果を出せる技術者には会長や社長以上の年俸を支払ってもアリだと思うのです。技術者を優遇しろってことではなく、平凡な技術者には平凡な報酬、神クラスの技術者には神クラスの報酬ぢゃないかと。

つか、何の取柄も無い人すら手に出来る27万円で神クラスの人材が集まると本気で思っているなら腐れ神すら寄り付かないのでは?

神クラスの経営者も管理職も居ないから27万円なんでしょうけど、このまま「月給27万円」を押し通すなら「成果を出したらボーナス100億円!!」くらい付け加えて欲しいものです。

一度にそんなボーナス出したら所得税で大半を持って行かれそうだけどwww

#雑談

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119