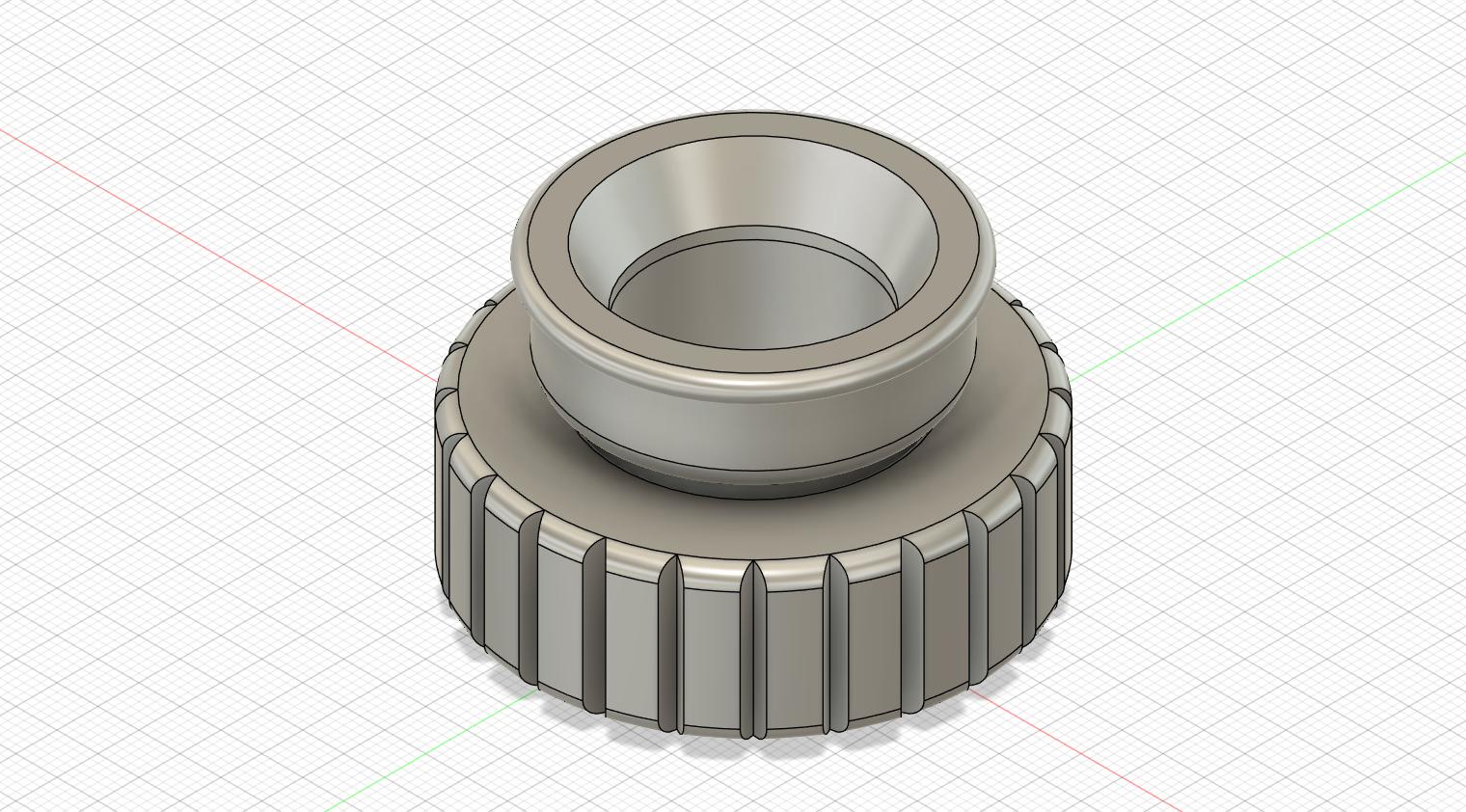

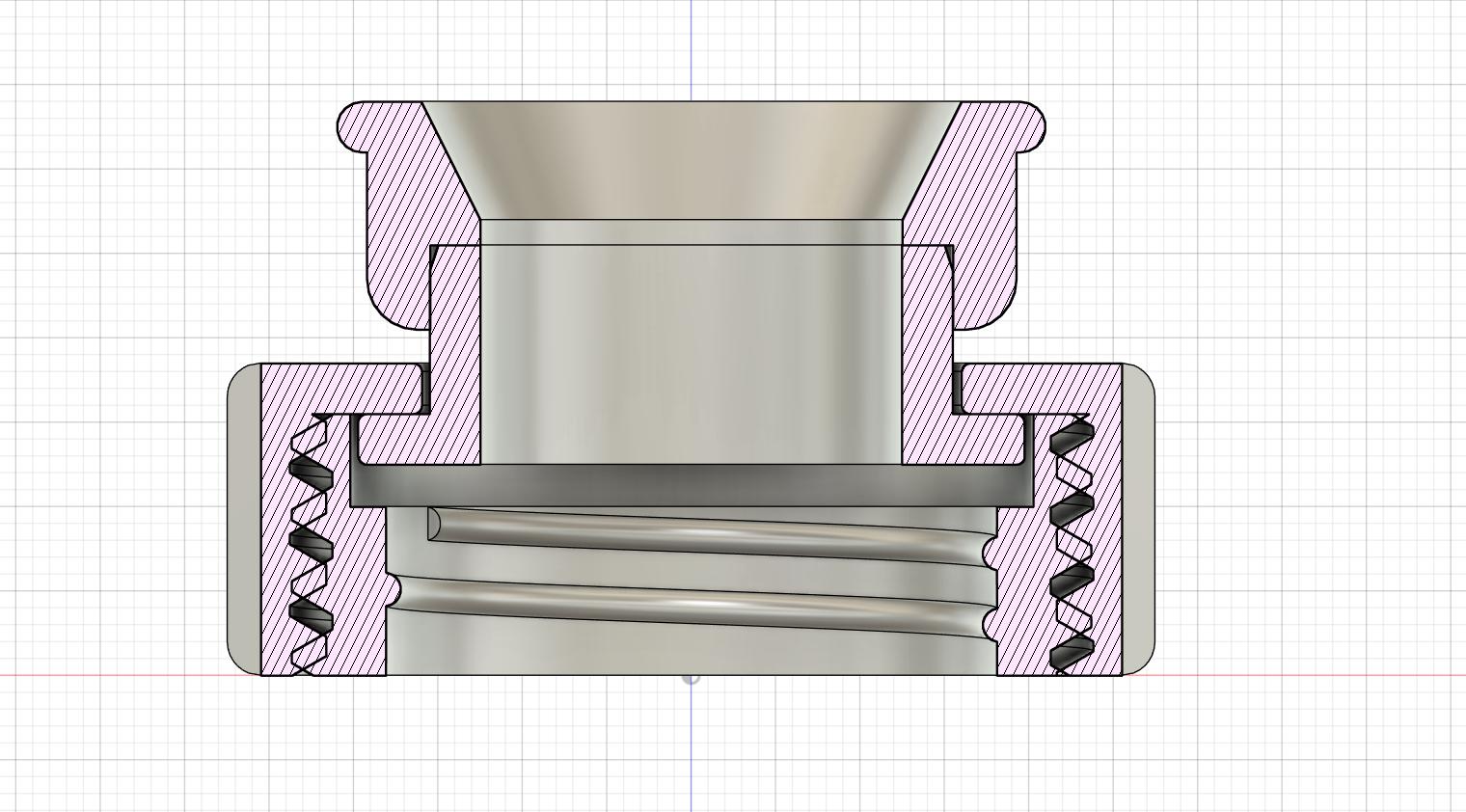

正式名称がわからんのでバイスハンガーと呼称しています。

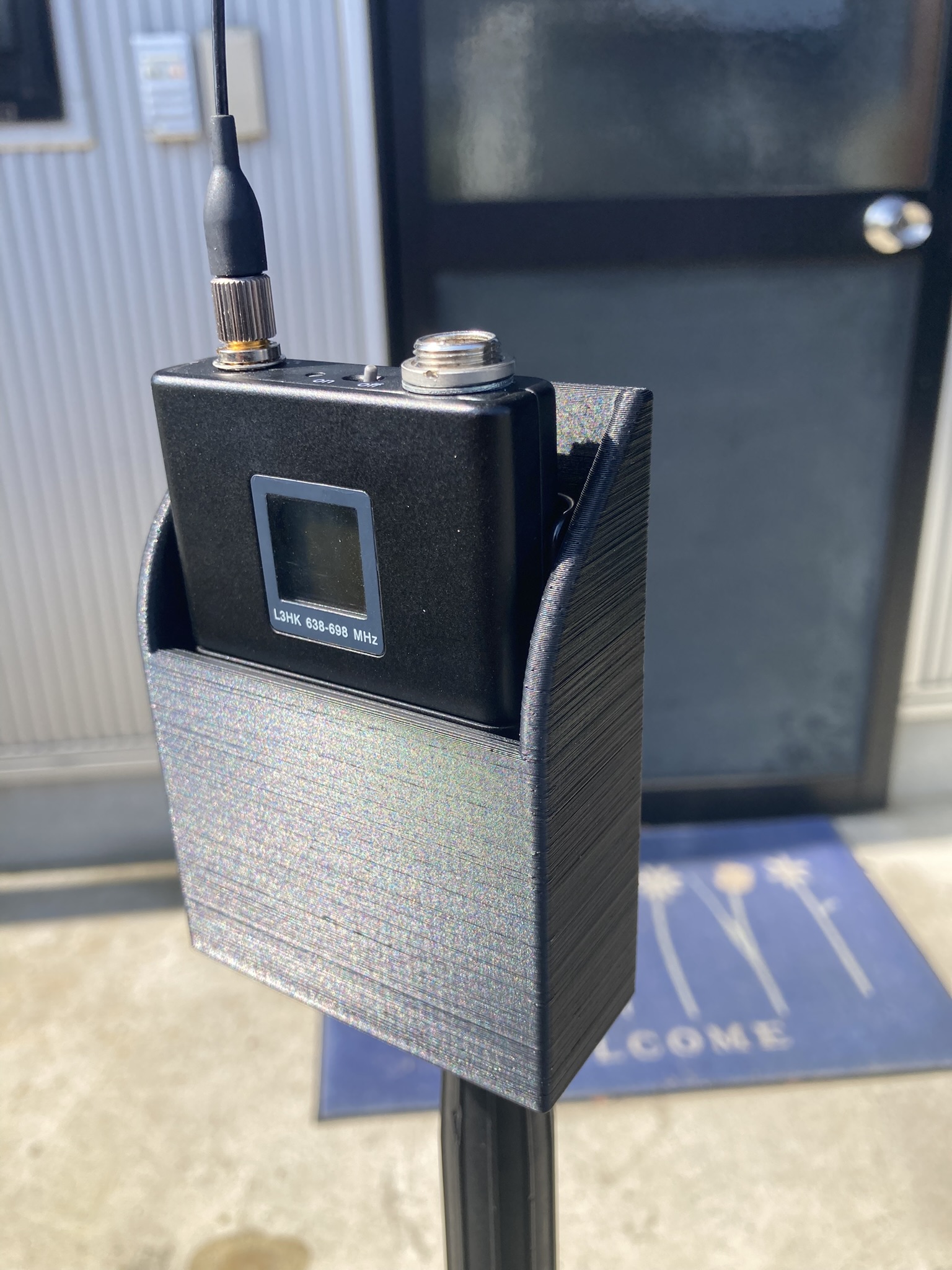

現地照明に行くとツアー機材に見かけることも多く、同様の製品をお使いの方々も多いようです。現物を購入したところ悪くありません。作りが綺麗で使い勝手は良くパイプへの食い付きも良い。これが1個あたり800円切る価格で手に入るのですから驚きです。発注して一週間くらいで届きました。航空便が減っているのにこのリードタイムは速い。

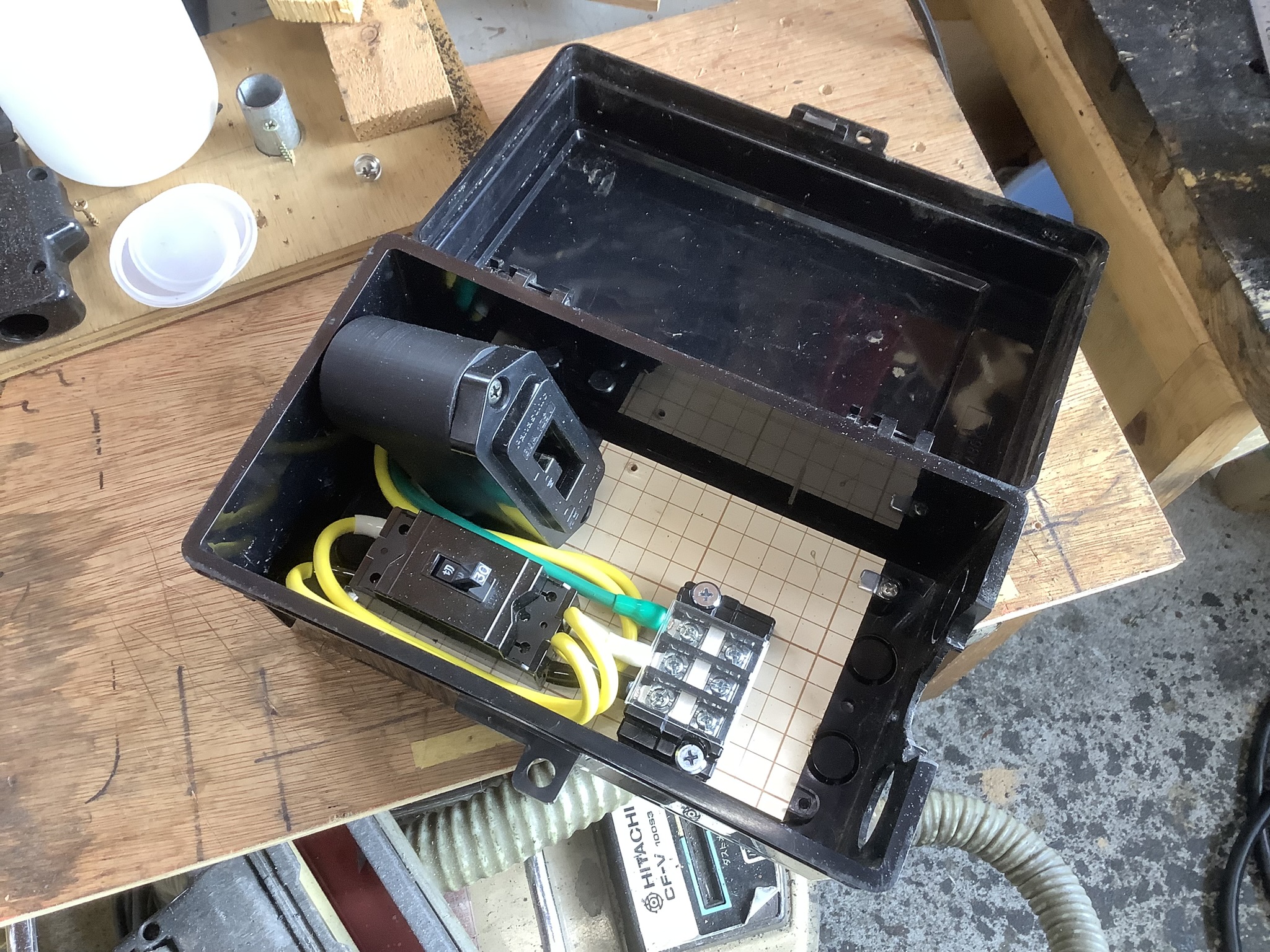

重要なのは強度です。100kgの荷重をかけるなら安全率を4倍とって400kgの荷重をかけても壊れない確認をしたいところですが、400kgの重りも無ければそれに耐える吊り点もありません。ホームページには耐荷重150kgとありますので信用しましょう。「実用最大荷重」なのか「絶対最大荷重」なのかわかりませんが、前者であることを祈ります。

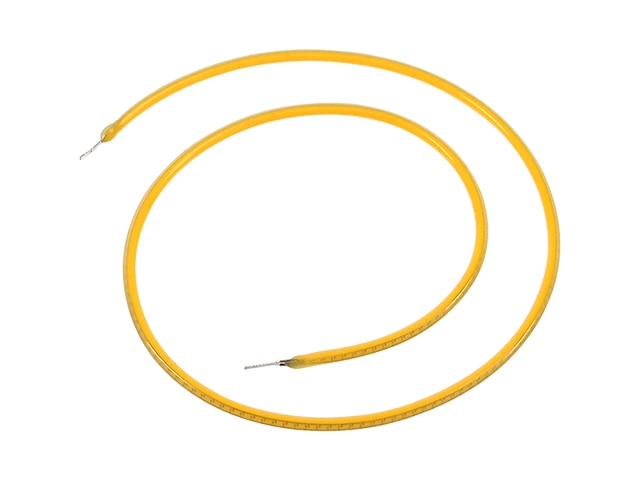

使っているムービングライト類に使うのはもちろんですが、これを二つ繋げて桁吊りパイプを吊る金具にもしようと画策中です。真っ当なCクランプは見た目に反して高価なので悪くないと思います。

また、長さ固定の自在クランプの様な構成もします。スポット単体で桁吊りをするワケです。小型のウォッシュムービングは明りの出所がサスバトンに近く、他のスポットと並べるとタッパを取る際に悩むからです。

#照明器具