簡単に安く短時間で灯油や軽油とほぼ同質の油を作る技術です。

この映像の3'40"くらいから細かい説明がありますが、これは面白い製造方法です。

結合が強い二酸化炭素を分解するって発想がまず凄い。

#雑談

2023年8月30日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月29日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月27日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月25日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月23日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月22日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月21日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月20日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月18日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月11日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月10日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月9日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月8日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

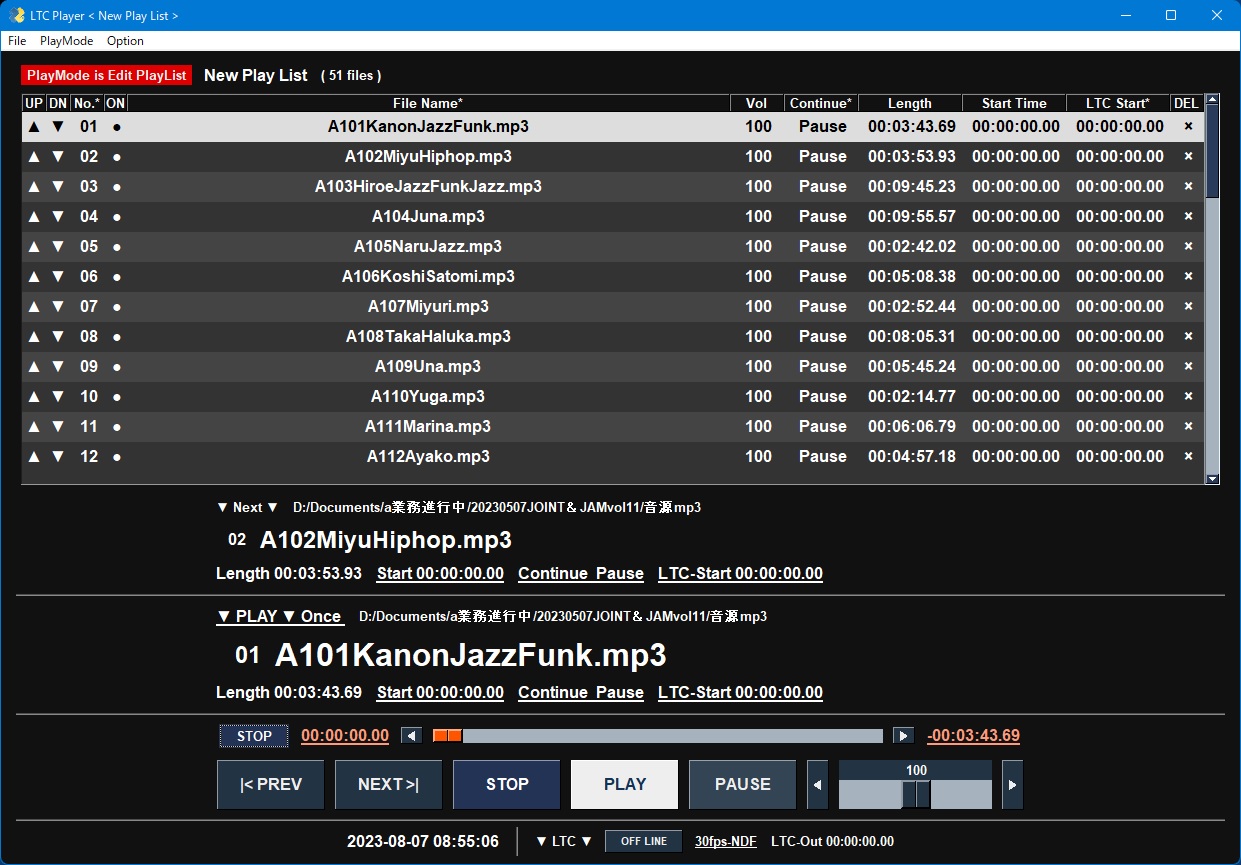

2023年8月7日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月6日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月3日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する

2023年8月2日 この範囲を時系列順で読む この範囲をファイルに出力する