本年もよろしくお願いいたします。

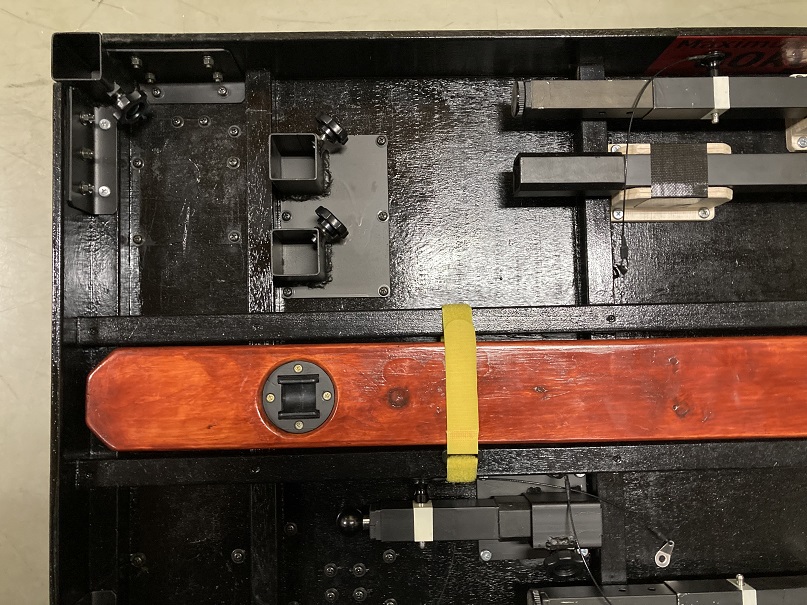

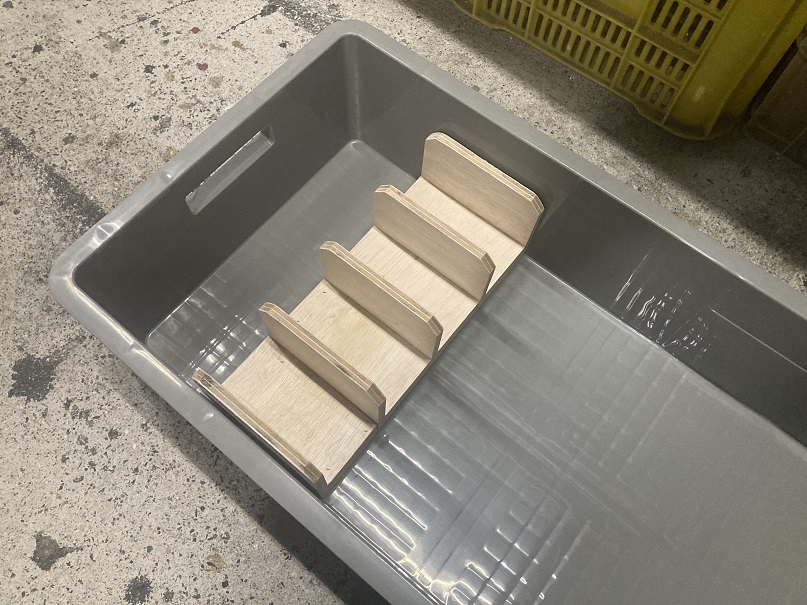

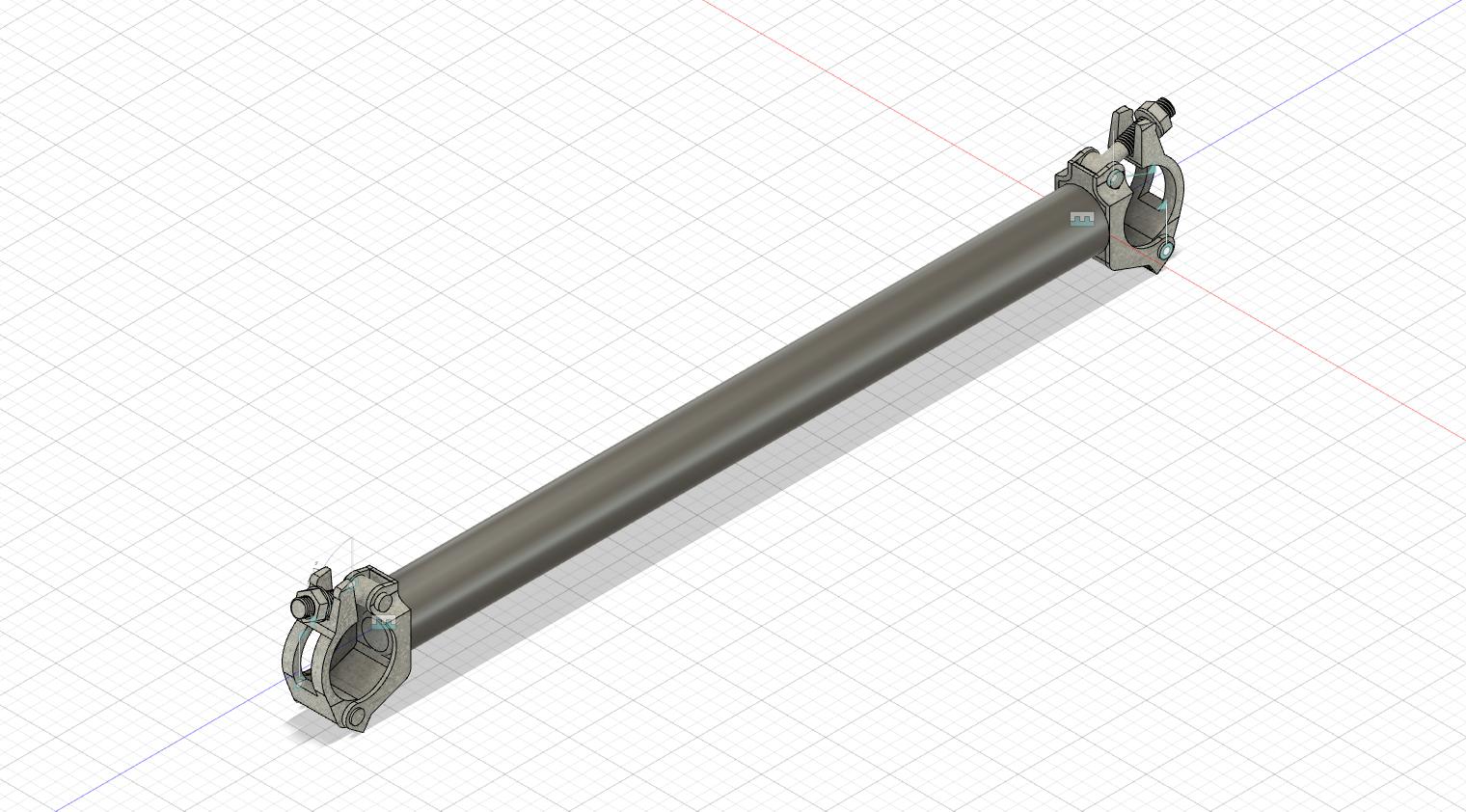

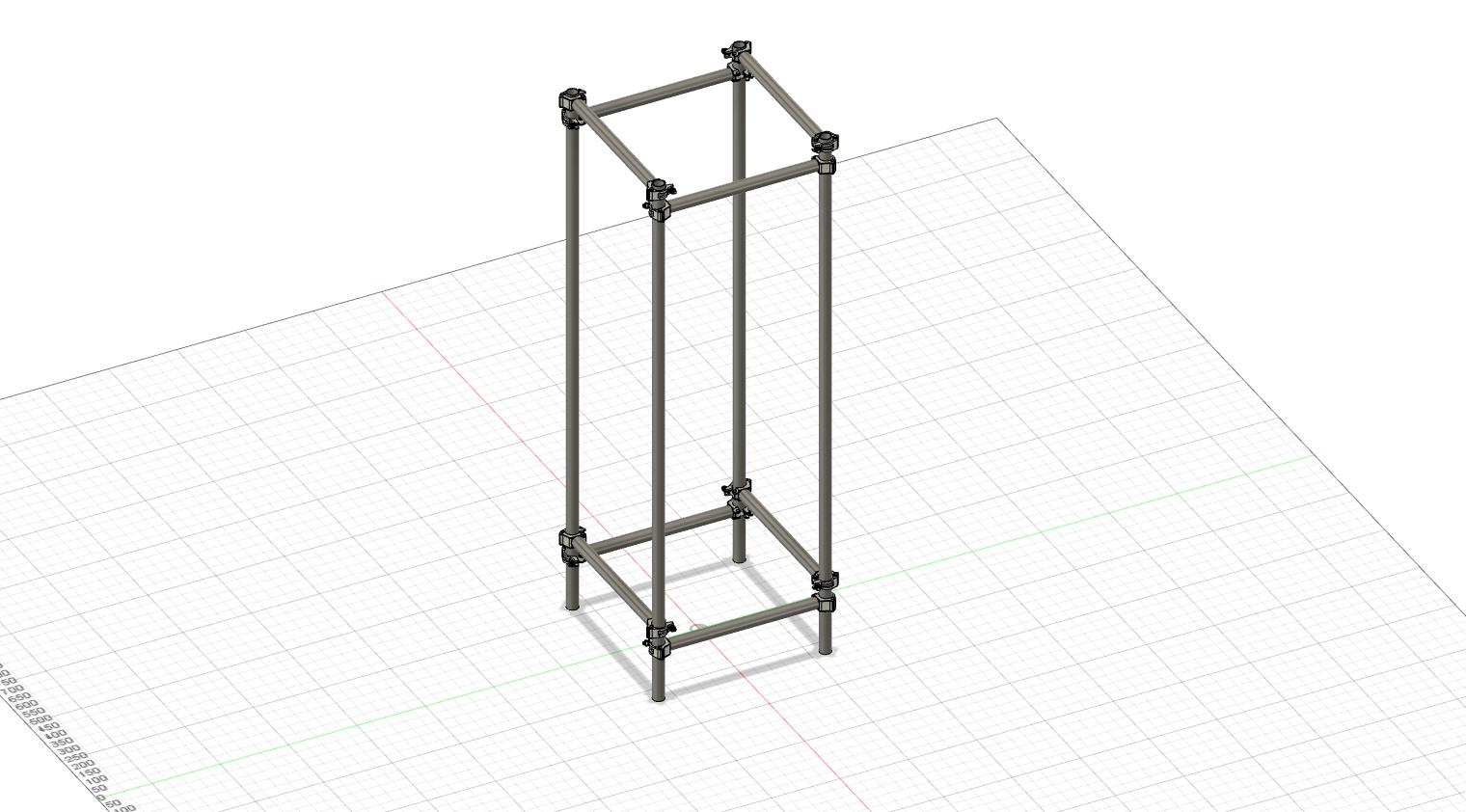

正月は実家・親戚に顔を出し、少しだけ正月大掃除(普通の掃除?)をやり、仕掛品ラックを作って終わりそうです。

年々工作の内容が細かくなる(木工なら切り出しの精度出しやら出来るだけ丁寧に面取りをしてしまう)もので、一品当たりの所要時間が長くなります。

自分で使う物なら時間に合わせて手は抜くのですが、それでも切ってビスで絞めて終わりってことはないので、塗装まで含めると一品に数日かかってしまいます。

塗装は木くずが出ない様に目止めすることが主目的です。仕上がりは求めず表面を固めているだけですが、3回くらい塗らないと目は止まりませんので時間はかかります。

やらないと終わらないので、寝正月とはなりませんねぇ~。

そうそう、自宅のオーディオのアンプ(パソコンの音声用)が壊れたので新調したのですが、どうやら5.1chのリア1chが鳴らない。

レイアウトの都合でパソコンからはSPDIFで送っていますが、アナログ入力だと鳴るのに鳴らない。

バラして調べたところ、SPDIFから来るDAC回路か入力切替のリレーが不調らしい。

オシロスコープで回路を探らないとわかりませんが、腰を据えての作業になるので今は出来ません。

手ごろな物(SPDIF入力あり5.1chの小型品)が他に無くて中華製の安物を選びましたから仕方ないかな。安いには裏があると。価格の割に音はいいのですけどね。

追記

修理せずサウンドカードからアナログで繋ぐことにしました。パソコンから繋がるケーブルが1本から3本になりますが、ケーブルの価格を見たら試行錯誤するのが馬鹿らしくなるほど安かったし、アンプのDACは悪くないけど直してまで使いたい音でもないので、サウンドカードのDACを使うことにしたのです。つまり、サウンドカードのアナログアウト(モノ換算6ch)をアンプに繋げるワケです。アナログならパソコン側でクロスオーバー周波数を調整出来るのもあります。

#ガチ工作