本年もよろしくお願いいたします。

年越しは工作で・・・と思ったのですが、PICの書き込み器を勤務先に置いてきてしまい先に進めなくなってしまったので旧年中に寝てしまいました。年越しを眠って過ごすのは何年ぶりでしょう。

飲酒運転はご法度なので仕方ありませんが、早起きして頭を剃りあげたので取ってきます。

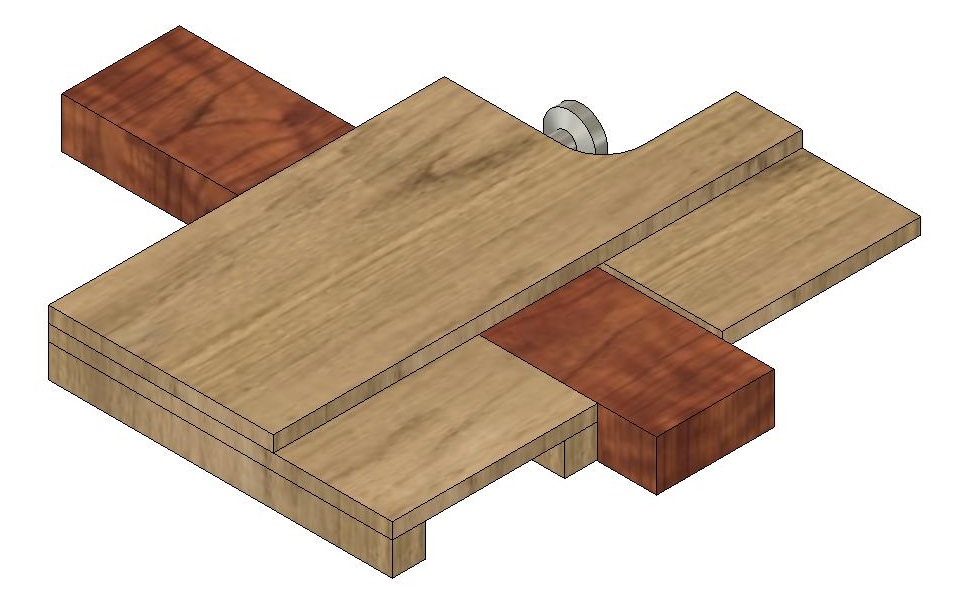

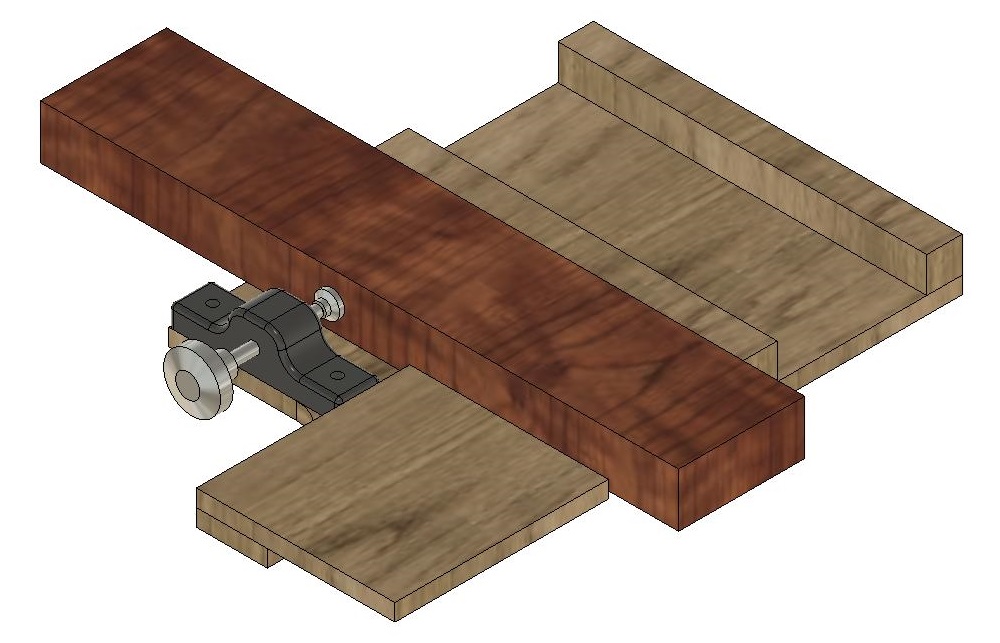

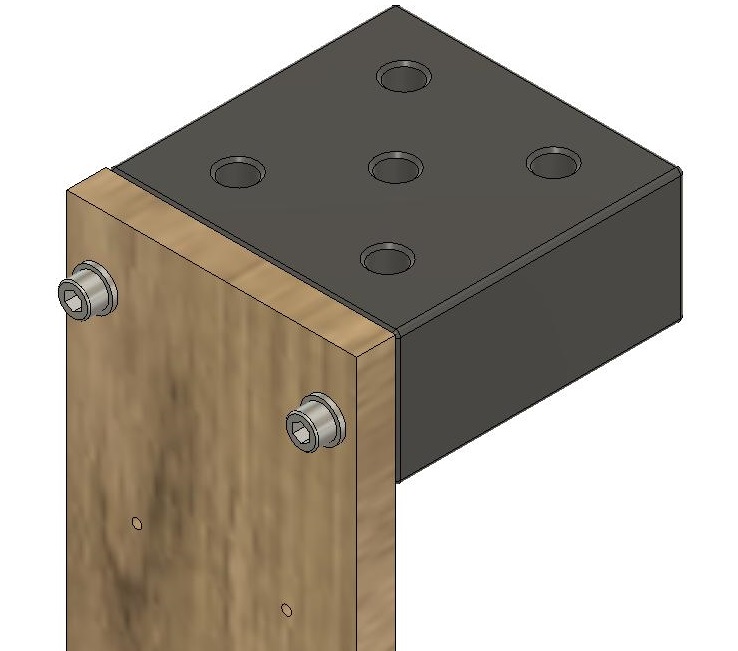

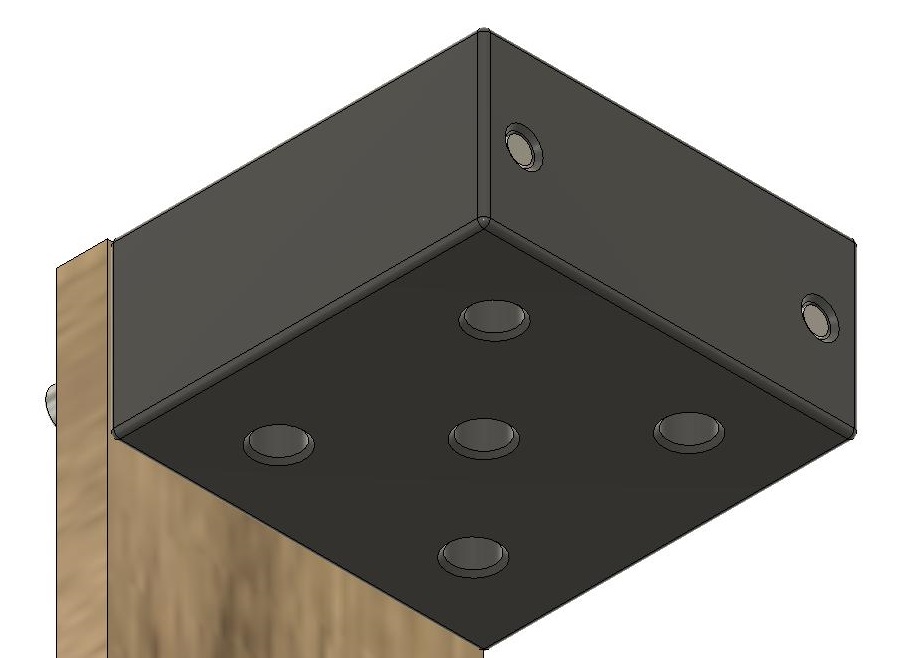

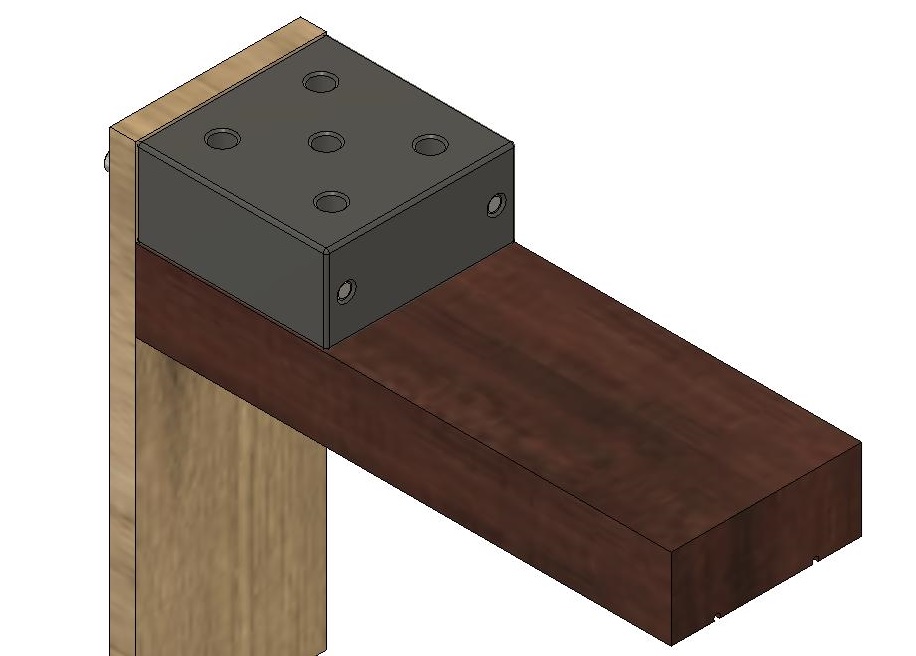

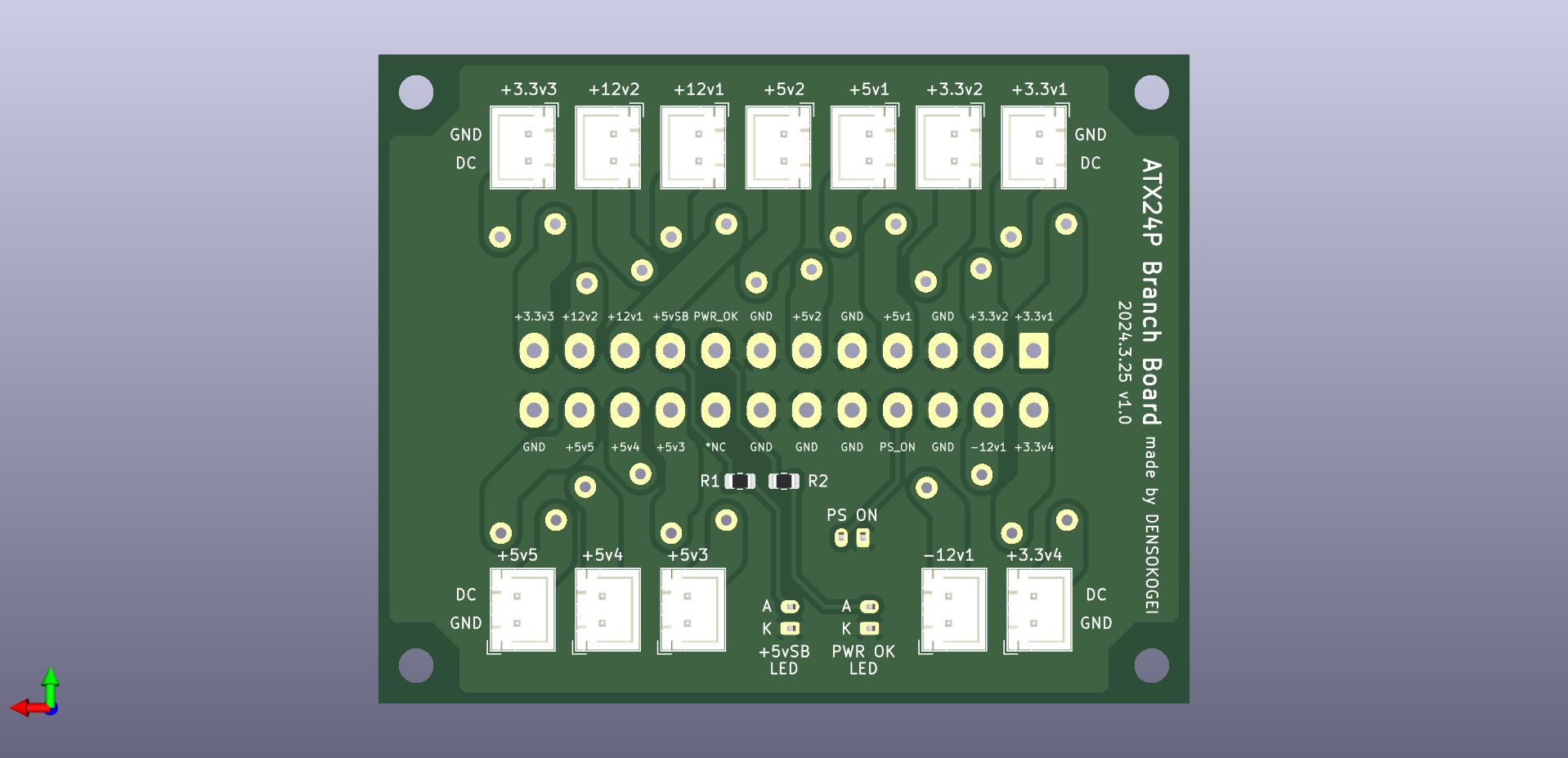

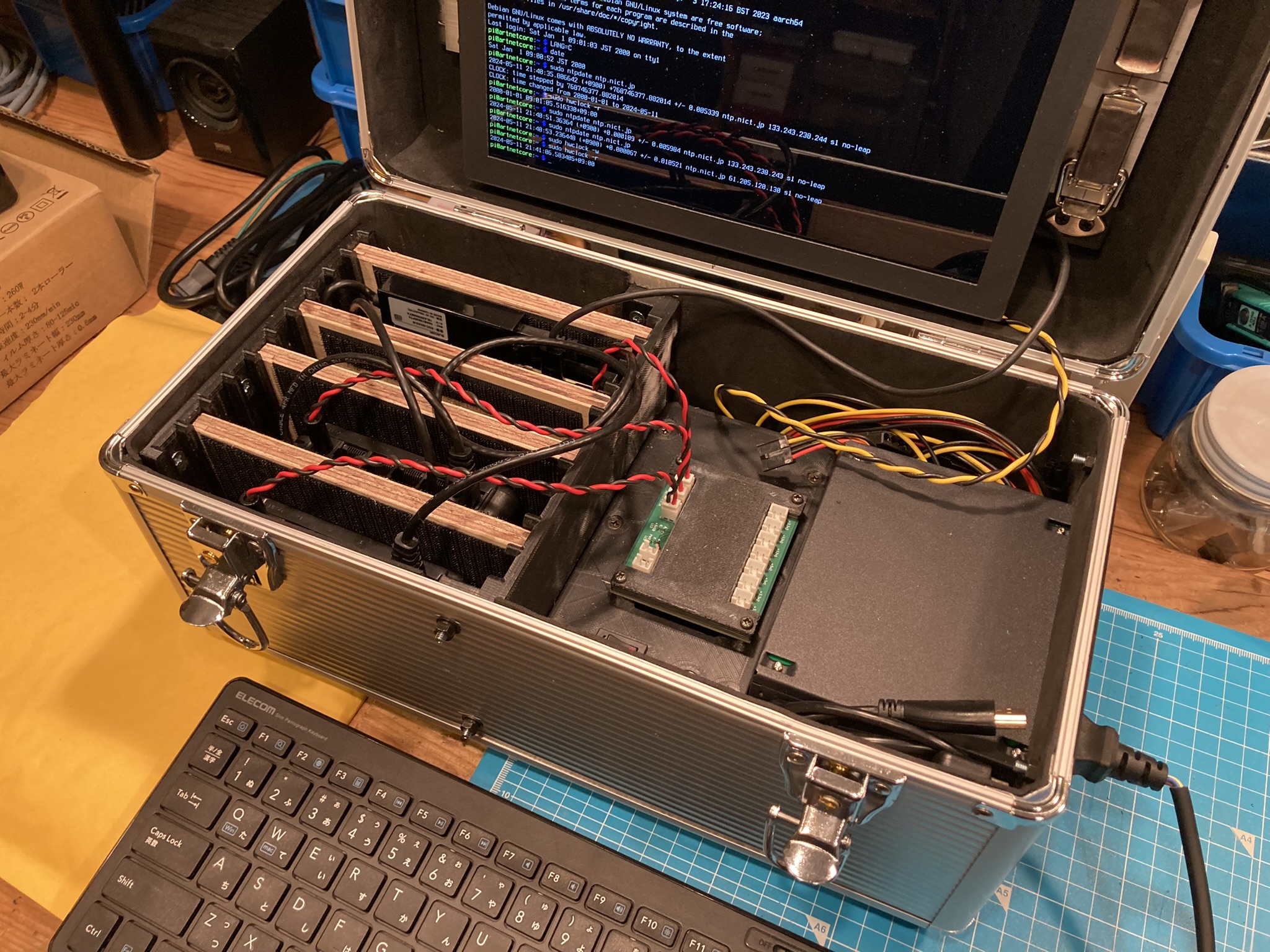

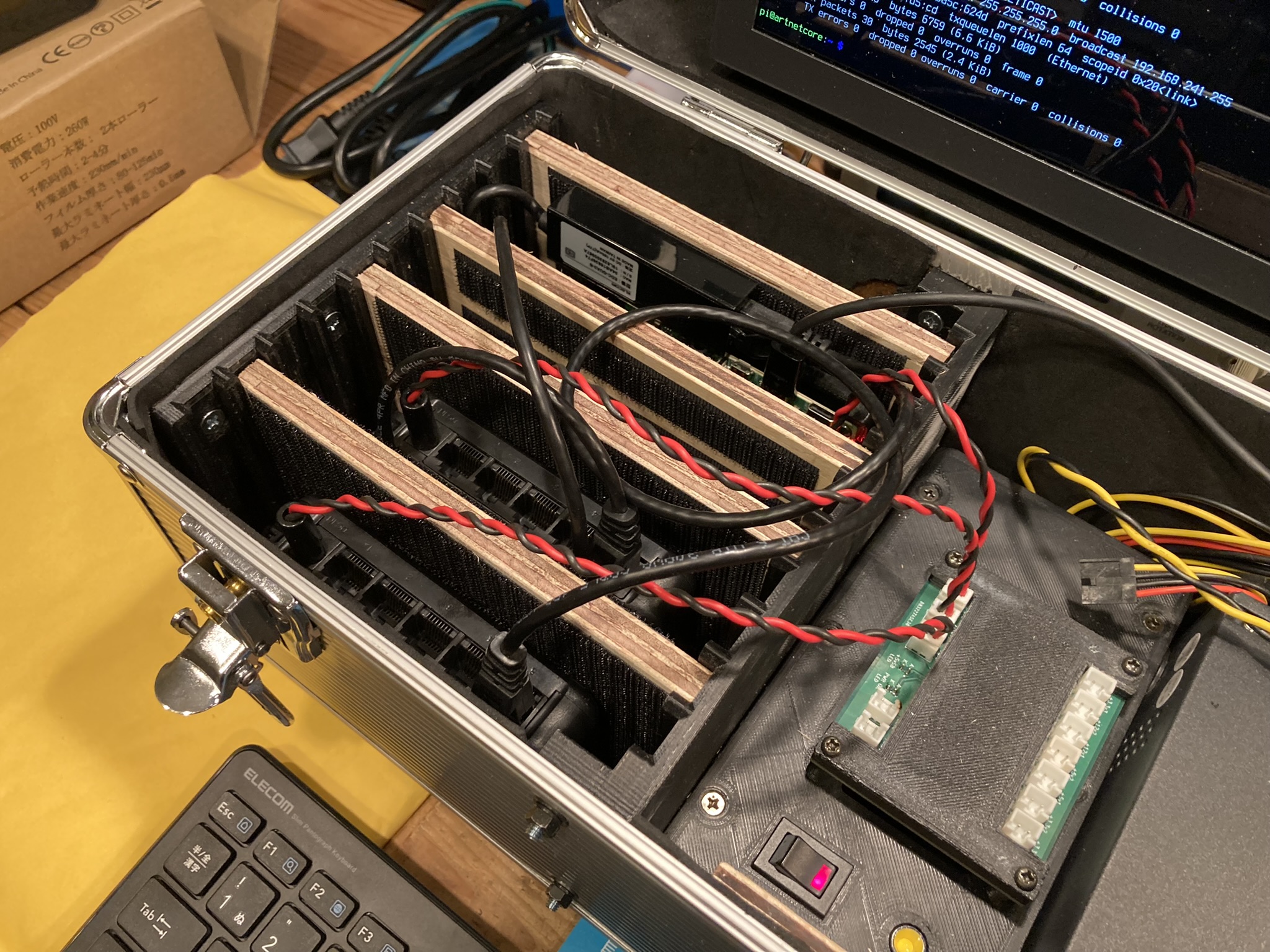

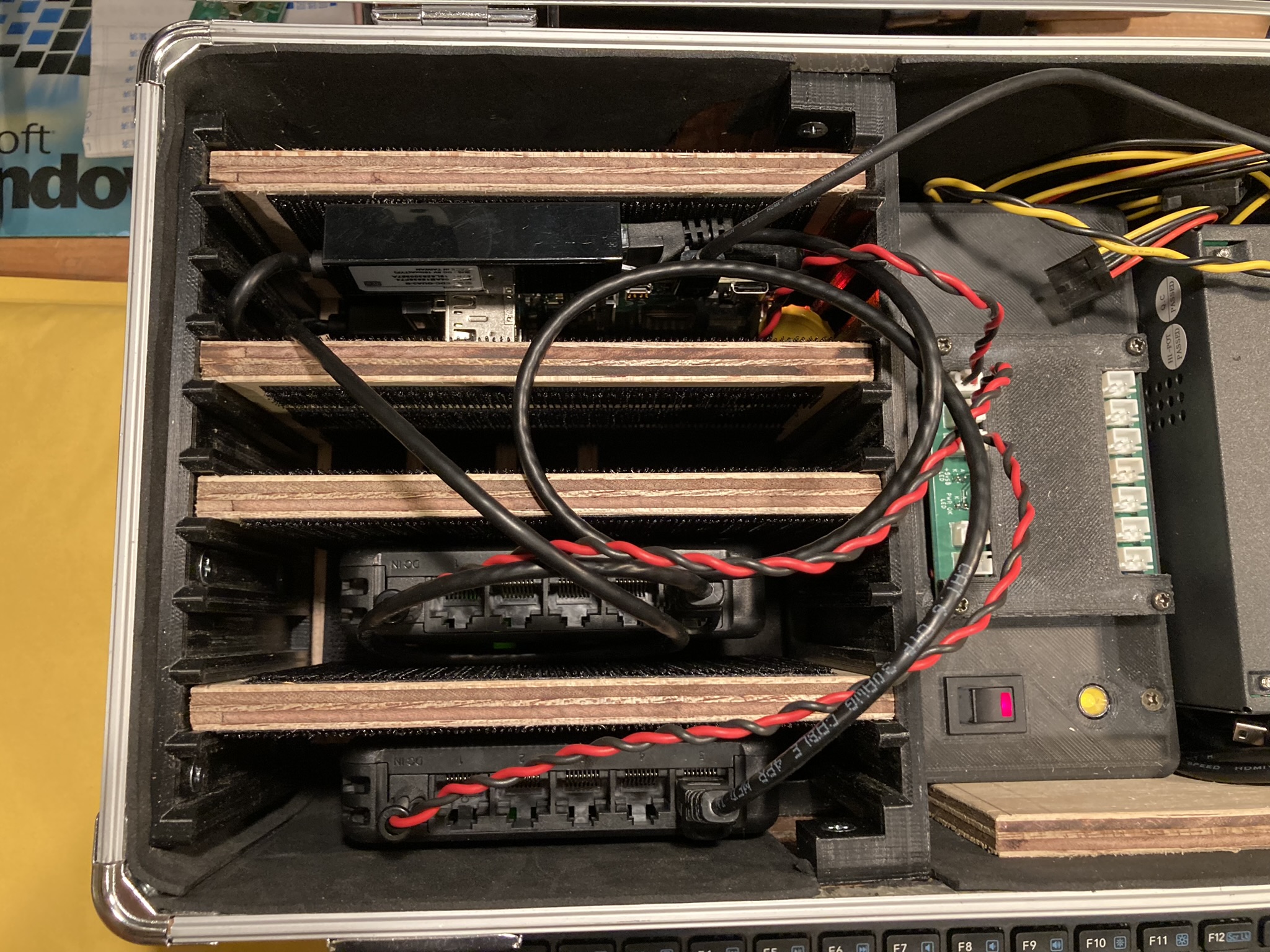

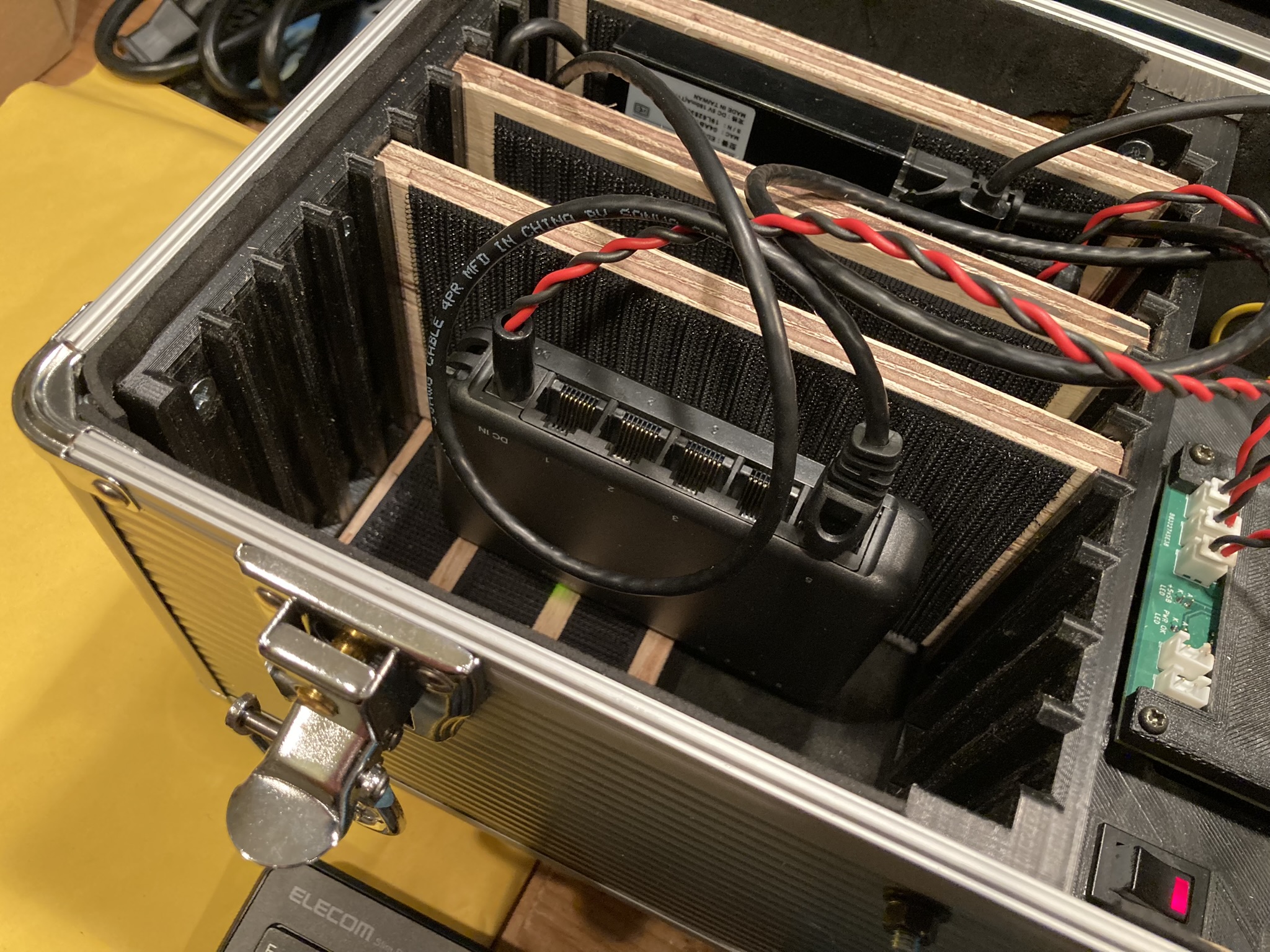

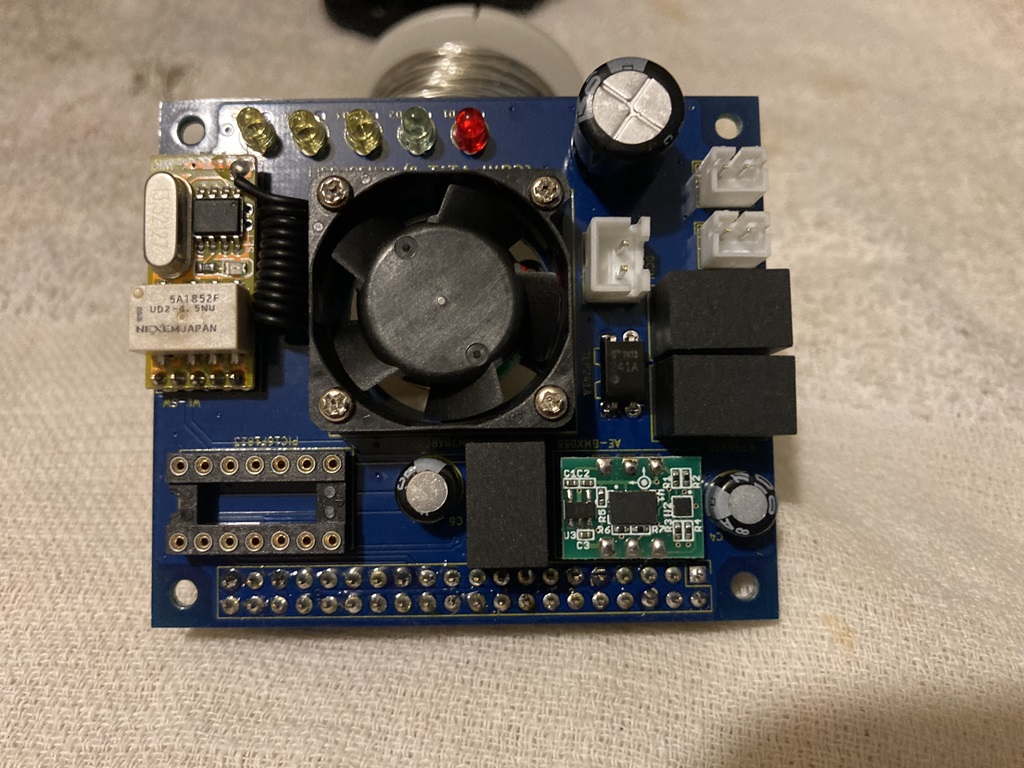

こんなん作ってました。

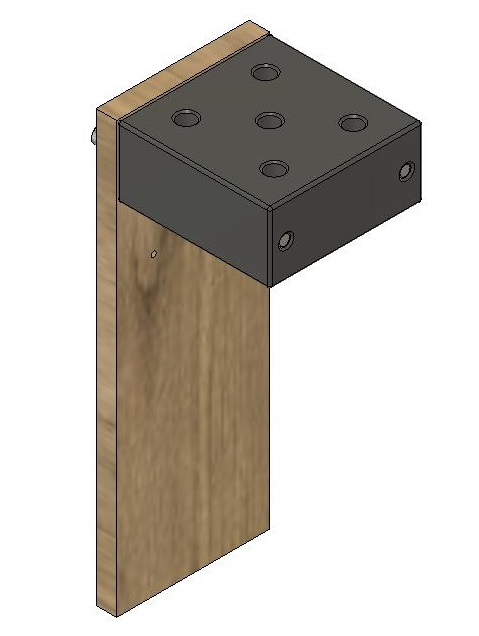

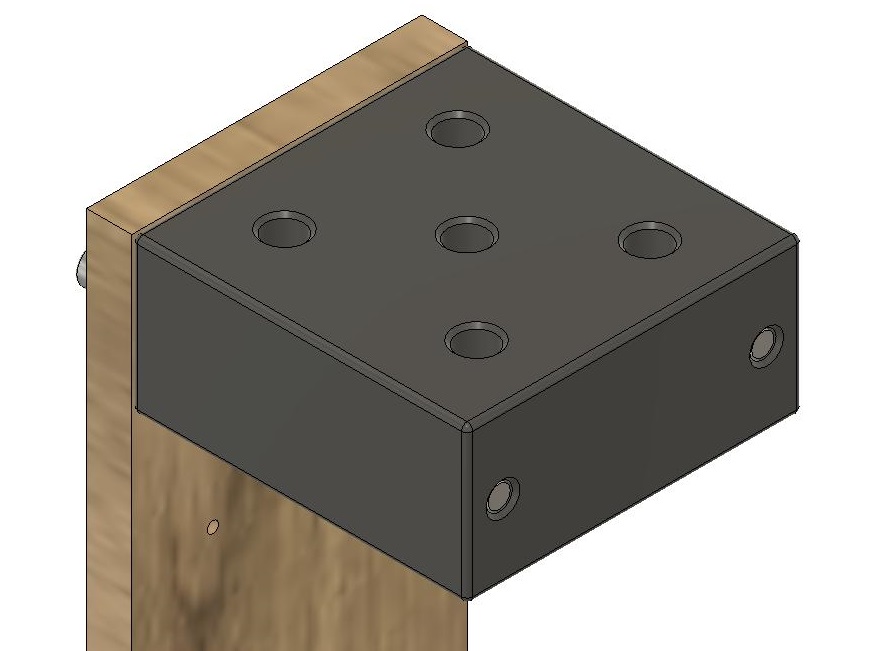

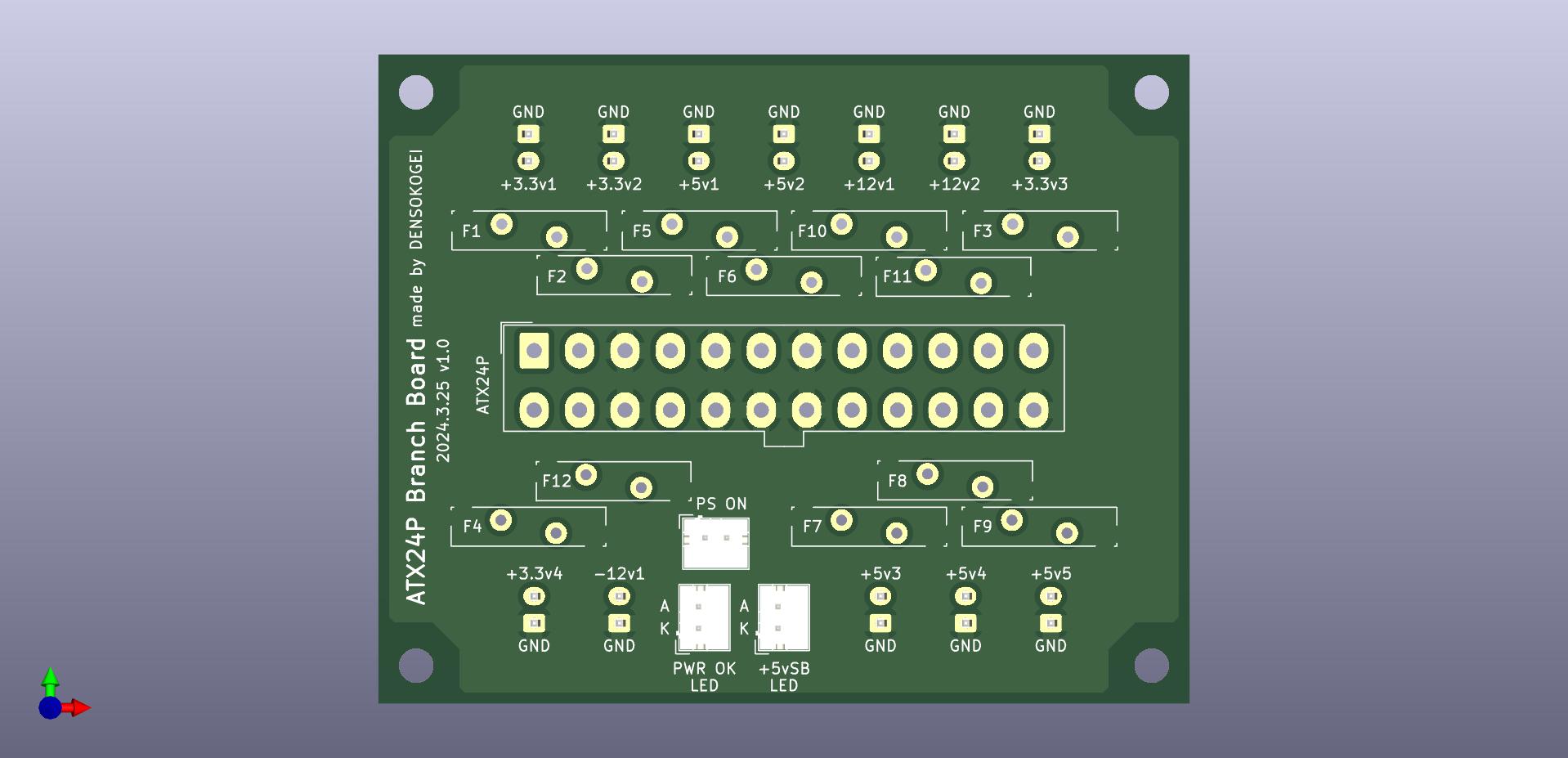

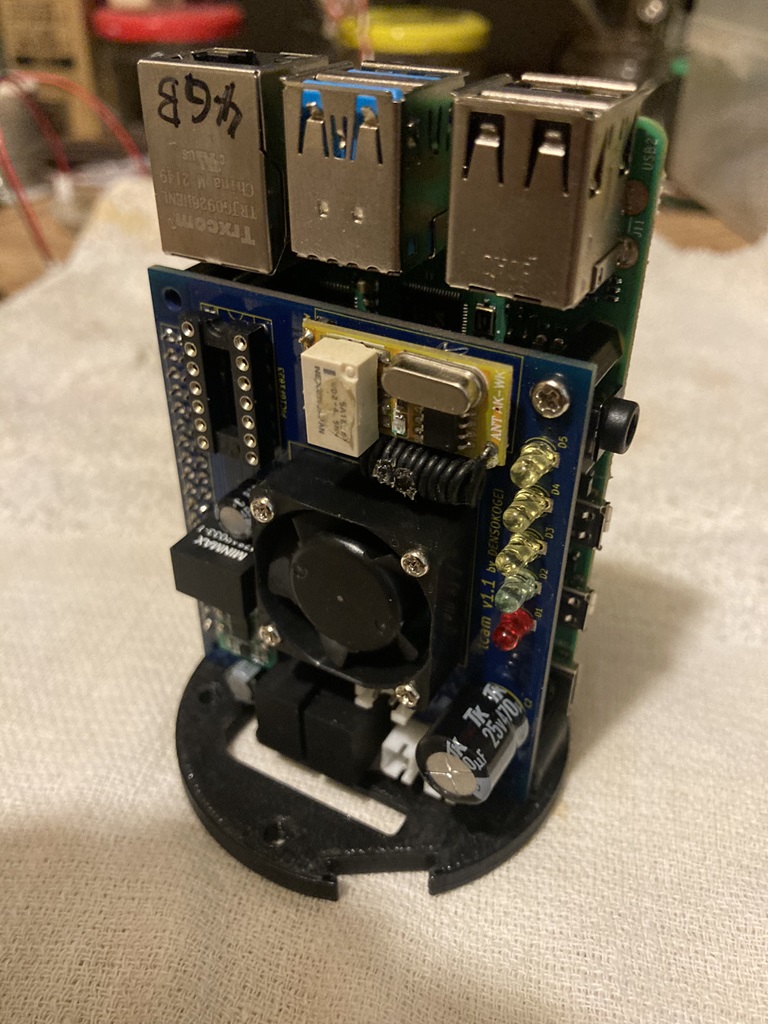

これが何かは書けないのですが、RaspberryPiに装着する拡張ボードです。RaspberryPiは拡張ボードを作れると激的に用途が広がります。

まぁまぁ綺麗に見えるのでアリです。

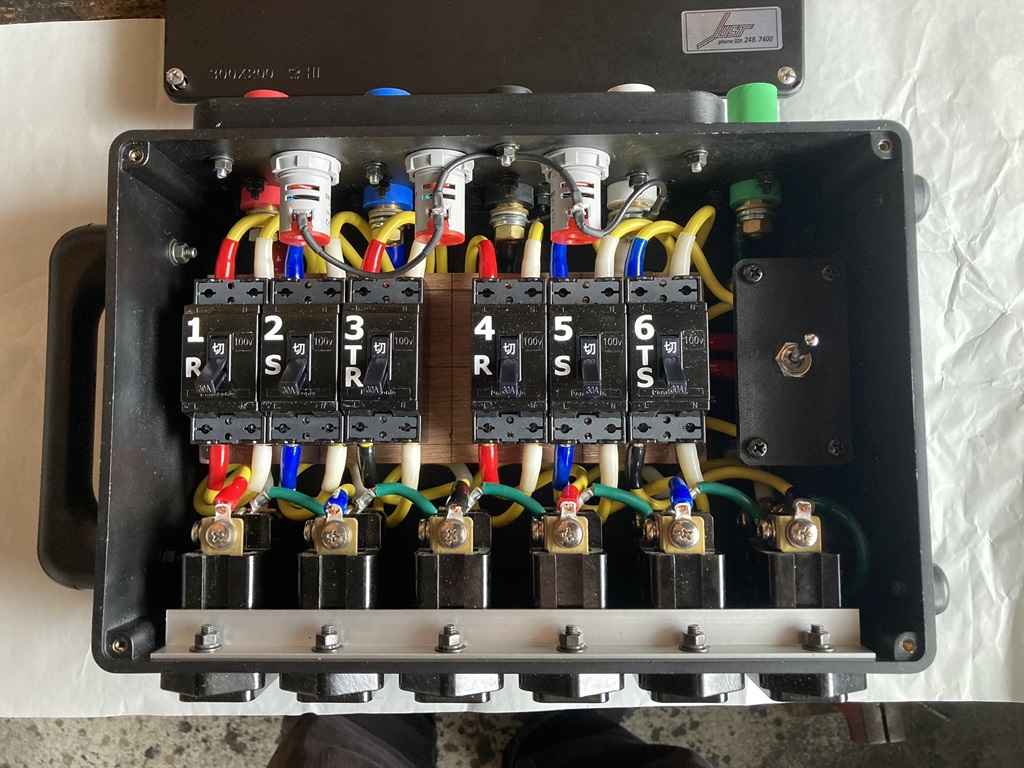

#器具の製作