本年もよろしくお願い申し上げます

さて、さかのぼること大晦日の夕方、実家に顔を出そうと思ったのですがどうも熱っぽい。計ると37.2度。

ダルさは若干あるものの、抜けきっていない疲れなのか、流行り病の前兆なのかわかりません。

大事を取って自宅に引きこもり。

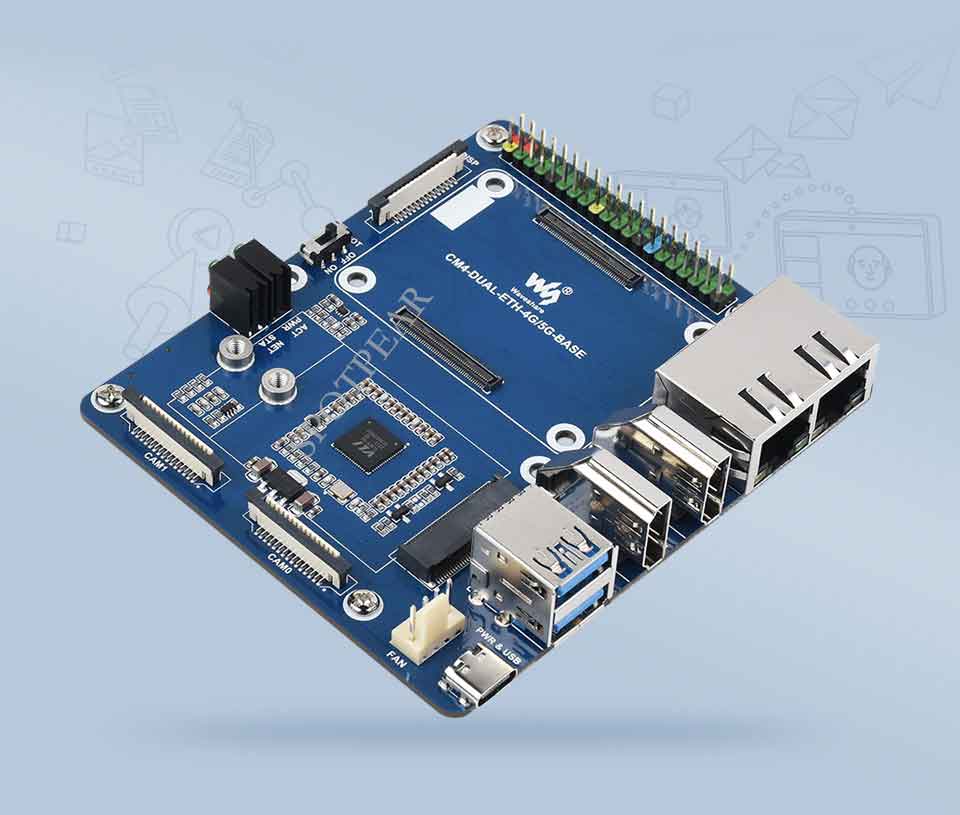

暇なんでRaspberryPiをC言語で開発する環境についてアレコレ調べています。

大晦日に何してんの?って突っ込みは正しいと思いますが、外出出来ないのだから仕方ない。

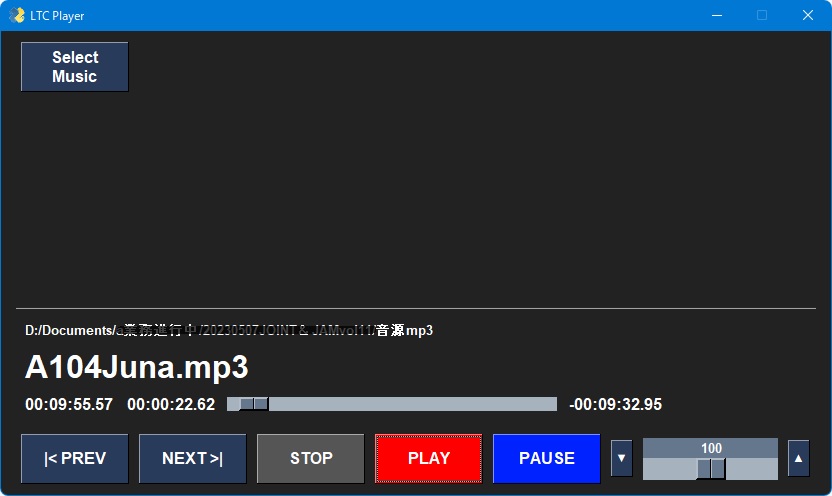

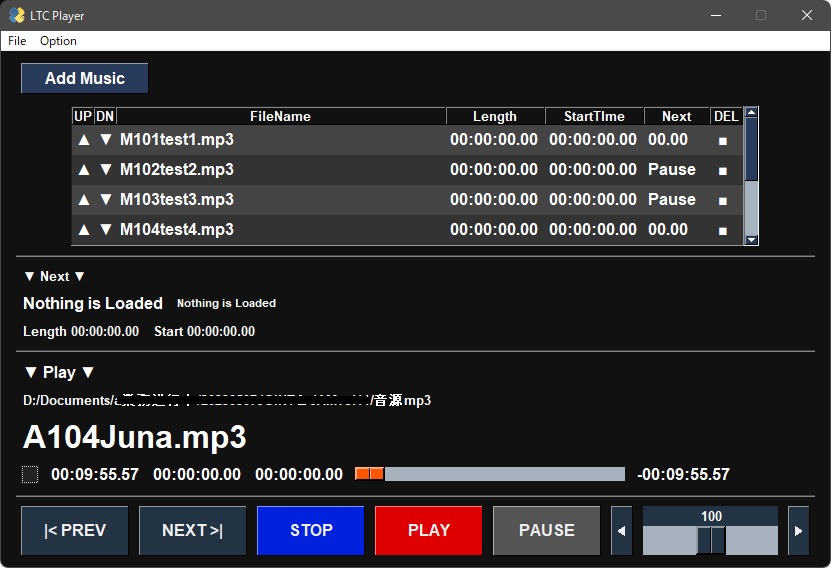

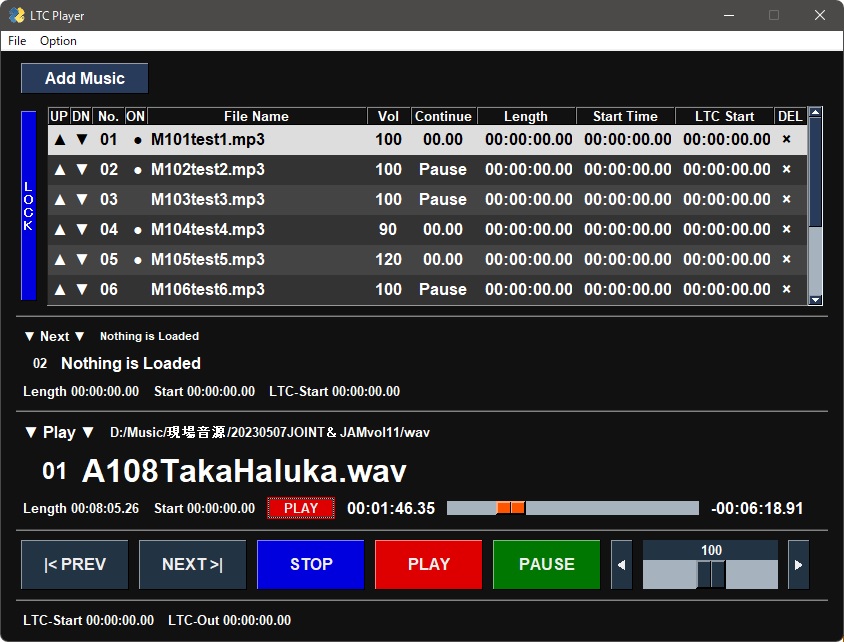

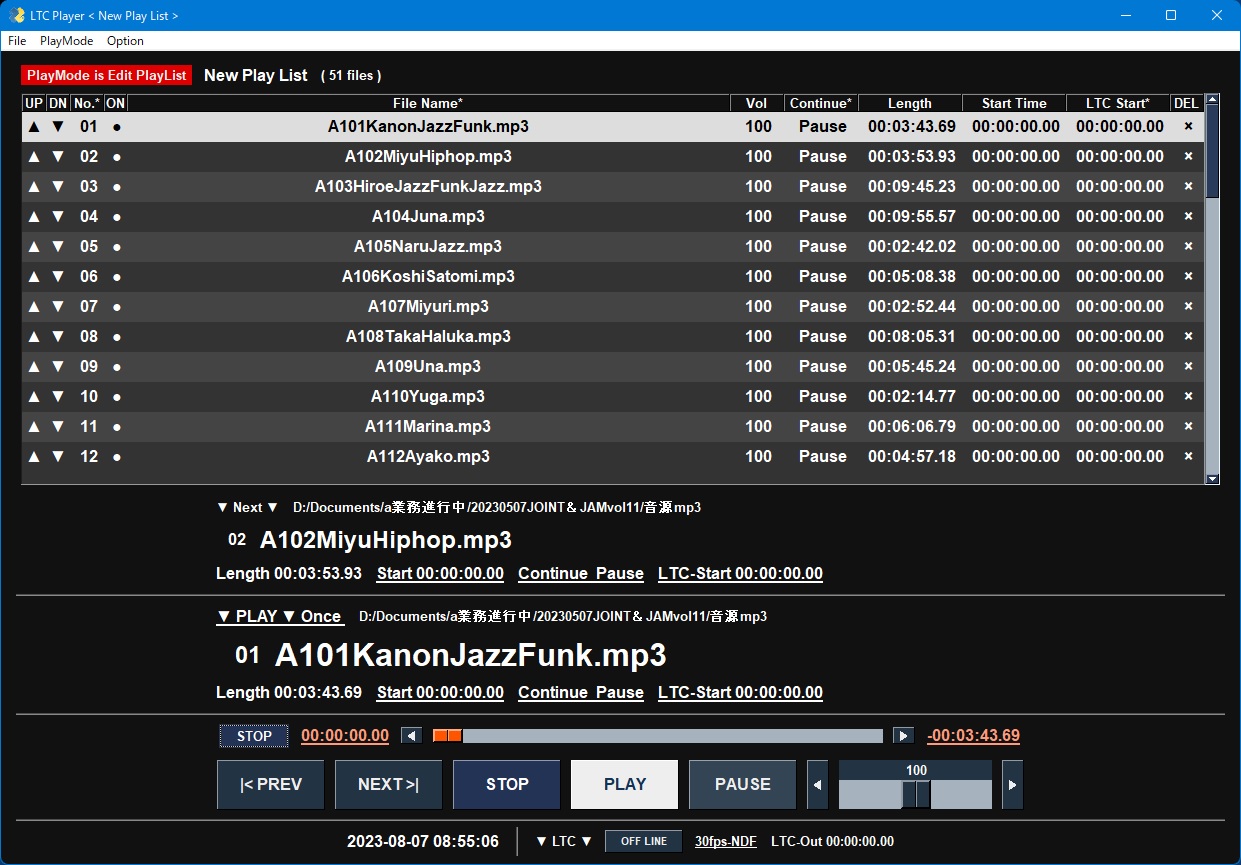

PythonはTeraTermでSSH接続してRaspberryPi上のViとかnanoとかで書いていました。debianに標準搭載のテキストエディタです。Windows上で操作すればコピペも出来るので特に不自由はありませんが、色々調べるウチにVSCodeが便利そうで使いたくなりました。C言語はカッコや行末のセミコロンを忘れてコンパイルエラーになることが多いのですが、これを防止する為だけに使っても意味があります。

世の中進歩するというか便利なツールを作ってくれる貴兄がおりまして、VSCodeはプラグインを入れるとSSHで完全にリモート操作が出来る。コーディングはもちろんのこと、コンパイルもデバッグも出来るとのこと。すばらしい。

Visual Studio Codeを使ったC言語リモートコンパイルからリモートデバッグまで

ゼロから設定するなら本文中にあるリンク「参考にした解説」も読む必要があります。

Visual Studio CodeでLinux ホストリモート開発

ちょっと面倒ですが、SSHでリモート開発したいなんて考える人ならそれほど苦にならないでしょう。

VSCodeは様々な言語をサポートしてくれる超絶強力なコーディングエディタです。

#C言語